Archiv für Sexualwissenschaft

Bisexualität aus biologischer Sicht 1

Milton Diamond 2 Erschienen in: Bisexualitäten - Ideologie und Praxis des Sexualkontaktes mit beiden Geschlechtern, hg. von E. J. Haeberle u. R. Gindorf, Gustav Fischer Verlag, Stuttgart, 1994, S. 41-68

Inhaltsverzeichnis

- Einleitung

- Biologische Verschiedenheit

- Säugetiere: Huftiere, Primaten und Nagetiere

- Menschen

- Die Kinsey-Skala

- Überprüfung der Daten

- Polygraphische Untersuchungen

- Sozialer Hintergrund und sexuelle Orientierung

- Erziehung und Sexualerziehung

- Kulturübergreifende Untersuchungen

- Erziehung zur gegensätzlichen Geschlechterrolle

- Genetische Untersuchungen

- Transsexualismus

- Schlußbetrachtung

- Anmerkungen

- Literatur

Einleitung

Es besteht kein Zweifel darüber, daß der gegenwärtige Anstoß zu Untersuchungen des menschlichen Phänomens, das man vage als Bisexualität bezeichnet, von der AIDS-Epidemie und dem Interesse an Übertragungswegen von HIV ausgeht. Während diese Art von Aufmerksamkeit an sich wertvoll und aus der Perspektive der Psychologie, Soziologie und der Humanwissenschaften relativ neu ist, stellt die breiter angelegte Erforschung der Bisexualität ein nahezu klassisches Thema der Biologie dar.

Die biologische Definition der Bisexualität ist relativ eindeutig. Biologische Bisexualität bezieht sich auf das Vorhandensein männlicher und weiblicher Strukturen im selben Individuum, verbunden mit der Produktion, Geburt oder Einlagerung von Gameten. Dies kann für jedes Individuum der Spezies normal und typisch, eine verbreitete oder seltene Variation oder Mutation oder ein Zustand sequentiellen oder simultanen Hermaphroditismus sein. Auf Verhaltensweisen bezogen, wird die Definition unpräziser und komplizierter.

Die Verhaltensdefinitionen drehen sich um Aktivitäten, die mit der Insertion oder dem Gebrauch eines Sperma abgebenden Organs zusammenhängen und als männlich klassifiziert, und Verhaltensweisen, die mit der Aufnahme des Spermas und der Eibefruchtung assoziiert sind und als weiblich bestimmt werden. Wenn die Verhaltensweisen komplizierter und auf die Werbungen ausgedehnt werden, erweitern sich die Definitionen. Sie müssen dann auch Verhaltensweisen umfassen, die irgendwie konstruiert werden, um die grundsätzlichen Verhaltensformen in einer sexualitätsbezogenen Weise zu erleichtern, die für diese Art typisch ist. Handelt es sich dabei um Menschen, bleibt die biologische Definition dieselbe, denn im Grunde bezieht sich Bisexualität auf Aktivitäten oder innere Interessen eines Individuums, die auf sexuell/genitale Beziehungen zu männlichen wie weiblichen Partnern gerichtet sind. Doch für Menschen werden die Verbaltensdefinitionen mit sozialen und politischen Bedeutungen versehen, die die Interpretation häufig mit Vorurteilen belasten.

Biologische Verschiedenheit

Läßt man die große Vielfalt im botanischen Bereich beiseite, sind die verschiedenen Typen der Bisexualität, die sich bei den Tierarten finden, Legion. Einige Beispiele sollen genügen. Zu den besser bekannten wirbellosen Tieren gehören Crepidula fornicata und Anonymus virilis. Crepidula ist eine Muschel wie die Molluske, die man häufig, wie auch der Name nahelegen könnte, in Formationen findet, in denen die einzelnen Tiere übereinander sitzen. Das erste Individuum, das seinen Platz einnimmt, fungiert als Weibchen für dasjenige, das sich auf ihm niederläßt. Das zweite verbindet sich mit dem ersten und produziert Sperma, das die Eier des unteren befruchtet. Läßt sich ein drittes Individuum auf dem zweiten nieder, wird ersteres das Männchen und veranlaßt letzteres zur Eierproduktion. Diese Folge von Geschlechtswechseln setzt sich fort, sowie ein neues Individuum sich auf dem Haufen niederläßt. jeder neue Ankömmling produziert Sperma, um die Eier des vorhergehenden obersten Männchens zu befruchten, das jetzt Eier produziert. Die Keimdrüsen, die die Gameten bereitstellen, sind reif und werden, entsprechend der Situation, in der sich die jeweilige Crepidula befindet, aktiviert (Brusca u. Brusca 1990).

Anonymus virilis ist ein Plattwurm des Stammes Platyhelminthes, der noch einen populären bildlichen Namen hat: «24-Penisse». Diese Wasserart kriecht über verschiedene Substrate und steckt ihre 24 Penisse (Stilette) in alles, was weich ist. Der Plattwurm setzt dieses Verhalten fort, bis er zufällig auf einen Vertreter derselben Art trifft. Obwohl Vaginen vorhanden sind, durchstößt er meistens die Haut des anderen und gibt sein Sperma in einem Prozeß ab, der subkutane Befruchtung genannt wird. Der empfangende Artgenosse produziert Eier für die entsprechende weibliche Befruchtung. Bei anderer Gelegenheit kann jedoch der geschwängerte Plattwurm seine eigenen Penisse in einen anderen Artgenossen stecken und Sperma abgeben. Grundsätzlich kann jeder Vertreter dieser Art als männlich und weiblich fungieren (Hyman 1951). Während die Selbstbefruchtung ausgeschlossen ist, gibt es simultane Befruchtungen. Dies trifft auf viele Arten dieses Stammes zu. Einige Arten von Blutegeln kopulieren ebenfalls auf diese Weise (Najarian 1976).

Im Bereich der Wirbellosen gibt es noch viele Beispiele faszinierender Bisexualität. Vielleicht sind Fische das beste Beispiel. Bei ihnen gibt es Musterexemplare bisexueller Eigenschaften (Demski 1987, Thresher 1984). Zwei Gruppen mit unterschiedlichen evolutionären Strategien sollen als Beispiele der großen Mannigfaltigkeit dienen, Bisexualität sich manifestieren kann.

Die Seebarsche aus der Familie der Serranidea sind, wie die Plattwürmer, simultane Hermaphroditen. Innerhalb von Sekunden können Fische dieser Art sich männlich verhalten und Sperma abgeben, um gleich darauf als Weibchen Eier auszustoßen. Hypoplectrus, eine «hamlets» genannte Art von Fischen, sind in dieser Hinsicht bekannt (Thresher 1984).

Der in Riffen lebende Klippfisch Thalasoma duperry aus der Familie der Labridae gehört im Gegensatz dazu zu einer Art mit sequentiellem Hermaphroditismus. Einige wenige dieser Fische beginnen ihr Leben als Männchen, doch die meisten werden als Weibchen geboren. In Abhängigkeit von der Interaktion mit Artgenossen bleibt dann das Weibchen entweder weiblich oder entwickelt sich zu einem Männchen (Ross, Losey U.Diamond 1983).

Typischerweise paaren sich diese Fische promisk auf ziemlich geschlechtsspezifische Art und Weise3. Ob sie sich männlich oder weiblich verhalten, hängt definitiv von der Ablage des Laiches ab. Bei einigen Fischarten vollzieht sich der Geschlechtswandel bei Abwesenheit eines andersgeschlechtlichen Artgenossen beim größten Individuum (Fishelson1975, Shapiro 1979), doch bei Thalasoma erfordert die Verwandlung vom Weibchen zum Männchen visuelle Reize durch einen kleineren Artgenossen. Ein reifes Weibchen, das allein ist, wird sich nicht in ein Männchen verwandeln. Sind jedoch zwei Weibchen zusammen, wird sich das größere bei Abwesenheit eines anderen größeren Fisches (der gewöhnlich ein Männchen ist) in ein Männchen verwandeln. Dies hängt nicht vom Geschlecht oder von der Farbe des kleineren, den Reiz auslösenden Fisches ab, sondern nur von bestimmten Verhaltensweisen. Ein kleiner Fisch einer ähnlichen, aber nicht identischen Art kann den notwendigen Reiz für die Geschlechtsänderung nicht ausüben.

Die sexuelle Verwandlung des größeren der beiden kann jedoch durch die Gegenwart eines noch größeren Fisches derselben Art, unabhängig von dessen Geschlecht, verhindert werden. Die Geschlechtsumwandlung bedingt nicht nur Verhaltensändereungen, sondern die Ersetzung der Entwicklung von Eizellen durch die einer aktiven Spermaproduktion (Ross, Losey u. Diamond 1983). Die Reize, die diese Veränderungen bewirken, sind visuell und beruhen nicht auf Lockstoffen.

Auf dem Riff verändert ein Weibchen wahrscheinlich ihr Geschlecht, wenn sich die Verhältniszahl größerer und kleinerer Artgenossen in ihrem Heimatbereich ändert. Vergegenwärtigt man sich das Riffleben dieser Fische, wo viele Arten zusammenleben und die Populationsdichte relativ groß sein kann, ist dieser flexible Mechanismus, das Überleben fruchtbarer Männchen wie das einer großen Anzahl reproduktiv aktiver Weibchen zu sichern, eine gute Strategie. Der wesentliche Sachverhalt, der hier betont werden muß, ist die doppelte Notwendigkeit eines Reizes durch einen Partnertypus bei gleichzeitiger Abwesenheit des anderen. Diese Dualität kann als grundsätzliches Prinzip einer Verhaltensbisexualität verstanden werden. Solche Bedingungen werden es bestimmten Individuen, die dieses Potential bereits besitzen, gestatten, ihr Geschlecht und Verhalten dramatisch zu ändern.

Bei Vögeln ist über strukturelle Bisexualität nur selten berichtet worden. Bei einigen Möwenarten ist gelegentlich weiblich-weibliches Werben, gemeinsamer Nestbau und gemeinsames Brüten bei Weibchen beobachtet worden (Conover, Miller u. Hunt 1979; Hunt u. Hunt 1977; Ryder u. Somppi 1979). Bei diesen Fällen lag jedoch ein beachtlicher Mangel an Männchen vor, und das Verhalten wird nicht als normal betrachtet. Auch einige Gänse, die in engem Kontakt mit Menschen aufgezogen wurden, zeigten homosexuell anmutende Aktivitäten (Lorenz 1967). Dennoch ist das Phänomen homosexueller oder bisexueller Aktivitäten bei Vögeln selten.

Das Phänomen des Hermaphroditismus oder der strukturellen Bisexualität wird seltener, je höher wir uns auf der Evolutionsskala bewegen. Es gibt jedoch einige Beispiele. Das gemeine Hausrind liefert dafür eine der besten Illustrationen, die allen Viehzüchtern bekannt ist. Beim Freemartin-Syndrom wird ein weiblicher Rinderfötus, der sich mit einem männlichen Zwilling in der Gebärmutter befindet, durch die vorhandenen Schwangerschaftsandrogene «vermännlicht». Diese reichen aus, um die inneren und äußeren Genitalien des Fötus zu verändern. Diese Weibchen sind fast immer steril und zeigen in einer ähnlichen Art wie Ratten (s. unten) «männliche» Verhaltensweisen. Zwillinge kommen bei Vieh jedoch selten vor.

Auch bei normalen Kühen kann es zum Besteigen einer Kuh durch eine andere kommen, wenn eine brünstig ist. Diese ist auf jeden Fall eine sexuelle Handlung und scheint keine deplazierte Aktion bei Abwesenheit eines Bullen zu sein. Wäre ein Bulle anwesend, würde jedoch er die Kuh besteigen und das Besteigen einer Kuh durch eine andere wäre unwahrscheinlicher. Daß ein Bulle einen Bullen besteigt, ist nur selten zu beobachten.

Bei Schafen, den Rindern eng verwandten wiederkäuenden Arten, sind weiblich-weibliches Besteigen und das Freemartin-Syndrom selten. Zwillinge kommen hier häufig vor. Interessant ist - das einzig bekannte Beispiel dieser Art bei Säugetieren -, daß Böcke, die ohne Erfahrungen mit weiblichen Schafen zusammen aufgezogen werden, manchmal Beziehungen entwickeln, in denen sie einander besteigen, und dieses dann, wenn nicht eingegriffen wird, dem Besteigen weiblicher Schafe vorziehen (Schein 1991).

In freier Wildbahn scheinen Primaten fast immer heterosexuell zu sein. Nur selten treten Verhaltensweisen auf, die als freiwillig homosexuell betrachtet werden könnten. Obwohl männlich-männliches oder weiblich-weibliches Besteigen nicht ungewöhnlich ist, stellt dies fast immer eine Demonstration von Macht oder Status in der Hierarchie dar oder scheint Ersatzverhalten zu sein. Vor diesem Hintergrund sind einige homosexuell erscheinende Verhaltensweisen beobachtet worden. Hrdy, zitiert nach Weinrich (1982), berichtet, daß bei Languoren (Presbytis entellus) männlich-männliches Besteigen in Zuständen sexueller Erregung vorkommt, wenn keine Weibchen verfügbar sind. Yamagiwa (1987) erwähnt ebenfalls männlich-männliche Aktivitäten bei wilden Gorillas in Ermangelung von Weibchen. Einige männlich-männliche und weiblich-weibliche sexuell erscheinende Handlungen sind vom Bonobo(Pan paniscus) berichtet worden (de Waal 1990). Der Bonobo ist ein schimpansenähnlicher Primat mit Verhaltensweisen, die stark an den Menschen erinnern, einschließlich Kontaktaufnahme und Kopulation Bauch an Bauch. Die Aktivitäten dieser Art beinhalten auch gleichgeschlechtliche Verhaltensformen, die als gegenseitige Masturbation, Küssen, Spielen mit den Genitalien oder deren Aneinanderreihen angesehen werden können. De Waal (1990, S. 387) erklärt jedoch dieses Verhalten als nicht erotisch bedingt, sondern als wichtige Funktion, die der Spannungsregulierung dient.

Es scheint, daß im nichtmenschlichen Säugetierbereich homosexuelle oder bisexuelle Aktivitäten auftreten, wenn, wie oben für Thalassoma festgestellt,die doppelte Notwendigkeit eines Reizes durch einen Partnertypus bei gleichzeitiger Abwesenheit des anderen vorliegt. Diese Bedingungen gestatten es bestimmten Individuen, die dieses Potential bereits besitzen, von ihrem bevorzugten Geschlecht und Verhalten abzuweichen. D. h., daß die Umgebung für das Verhalten förderlich sein muß und daß nur bestimmte Individuen und bestimmte Arten darauf reagieren werden.

Im Gegensatz zuspontanem homosexuellen oder bisexuellen Verhalten, gibt es sehr viel Literatur überkünstlich hervorgerufene Verhaltensänderungen von männlichen zu weiblich und umgekehrt bei Säugetieren. Angefangen bei dem klassischen Aufsatz von Phoenix, Goy, Gerall und Young (Phoenix et al. 1959), die mit Meerschweinchen arbeiteten, haben viele Forscher über paranatale Einflüsse auf die Entwicklung des Sexualverhaltens bei Säugetieren berichtet. Obwohl sie von unserem alltäglichen Verständnis der Bisexualität abweichen, sind einige dieser Ergebnisse für den vorliegenden Darstellungszusammenhang sehr aufschlußreich.

Mit Recht ist dem Umstand viel Aufmerksamkeit gewidmet worden, daß Androgene, die neugeborenen weiblichen Ratten gegeben werden, dazu führen können, daß diese Tiere im Erwachsenenalter ein männchen-ähnliches Begattungsverhalten zeigen, wenn man sie mit empfängnisbereiten Weibchen zusammenbringt. Ähnlich zeigenmännliche Ratten, die paranatal kastriert oder denen die endogenen Androgene entfernt werden,weibchenähnliche Rückenkrümmungen, wenn sie mit normalen erwachsenen Männchen zusammentreffen (für Übersichten zu diesem großen Forschungsbereich vgl. z. B. Whalen 1968, Feder 1981, McEwen 1983).

Einige Charakteristika dieser Experimente verdienen es, betont zu werden:

1. Das weibliche Versuchstier wird mit einem ernpfängnisbereiten Weibchen zusammengebracht, das es männchenartig besteigt. Es wird nicht überprüft, wie es sich einem Männchen gegenüber verhält.

2. Das männliche Versuchstier wird nicht mit einem empfängnisbereiten Weibchen zusammengebracht, um zu sehen, ob es sie besteigt oder den Rücken krümmt. Es wird stattdessen mit einem intakten, erwachsenen Rattenmännchen zusammengebracht, vor dem es den Rücken krümmt'.

Außerdem ist zu beachten, daß selbst Androgene, die Männchen neonatal verabreicht werden, einen entgegengesetzten Effekt auf ihr männliches Sexualverhalten haben können. Diamond, Llacuna und Wong (1973) haben z. B. gezeigt, daß Testosteronpropionat ebenso wie östrogen zu einer Verminderung der Ejakulation, des Einführens und der Besteigung führen kann. Bemerkenswert für den gegebenen Darstellungszusammenhang ist jedoch, daß die Behandlung ebenso zu einem signifikanten Anstieg oral-genitalen Leckens führte. Dies ist ein typisch männliches Sexualverhalten und extrem selten bei Weibchen.

Diese Ergebnisse sind von großer Bedeutung, denn sie zeigen, wie Verhaltensweisen in kritischen Phasen der Entwicklung durch Horrnonmanipulationen reorganisiert werden können. Männliche und weibliche Nagetiere können relativ leicht experimentell zu Verhaltensweisen veranlaßt werden, die für ihr spezifisches Geschlecht nicht typisch sind. Und dies kann tatsächlich eine theoretische Bedeutung dafür haben, wie menschliches Verhalten durch endogene idiopathiosche Ereignisse modifiziert werden könnte.

Für eine direktere Bedeutung im Hinblick auf die menschliche sexuelle Orientierung kann jedoch argumentiert werden, daß die Untersuchungen, auf die in den Kommentaren 1. und 2. Bezug genommen wurde, nicht homosexuelles oder bisexuelles Verhalten gezeigt haben, da die Versuchstiere keine Wahl hatten, sich zwischen einem männlichen oder weiblichen Partner oder Begattungsverhalten mit beiden Geschlechtern zu entscheiden. Es wurde nur demonstriert, daß ihnen die Möglichkeit gegeben wurde, in einer Forschungssituation für das andere Geschlecht typische Verhaltensweisen zu zeigen. Untersuchungen, in denen die Versuchstiere eine Wahl haben, wären sehr aufschlußreich.

Während bekannt ist, daß Androgene im Rattenhirn zu Östrogenen konvertieren (für eine Übersicht vgl. Baum 1979) und dies negative Effekte auf Begattungsverhalten und Ejakulation haben kann, erklärt dies nicht den gleichzeitigen Anstieg des männlichen oralgenitalen Verhaltens. Es gibt auch wenig Anhaltspunkte dafür, daß Tiere, die man dazu bringt, Verhaltensweisen des anderen Geschlechts zu zeigen, gleichgeschlechtliche Partner wirklich vorziehen.

Der entscheidende Punkt ist, daß Definitionen von andersgeschlechtlichem Sexualverhalten und Bestimmungen von Homosexualität und Bisexualität sehr klar und spezifisch sein müssen. Sind sie zu weitgefaßt, verschleiern sie mehr, als sie enthüllen.

Untersuchungen, die sich mit denen über Nagetiere vergleichen lassen, sind auch für andere Arten, einschließlich Primaten, durchgeführt worden (vgl. z. B. Phoenix, Goy u. Resko 1968). Es genügt festzustellen, daß Männchen und Weibchen experimentell durch Hormonrnanipulationen veranlaßt werden können, typische Verhaltensweisen des jeweils anderen Geschlechts zu zeigen. Die Stärke dieser Beeinflussung hängt von Zeit, Dauer und Umfang der endokrinen Manipulation ab. Bei Primaten ist ein sehr viel stärkerer biologischer Anschub erforderlich, um inhärente Verhaltensweisen zu ändern.

Eine sehr bekannte Reihe von Untersuchungen an Primaten verdient es, hier hervorgehoben zu werden, obwohl keine Hormone verabreicht wurden. Die Studien von Harlow und seinen Mitarbeitern (Harlow 1961) werden oft zitiert, um zu zeigen, wie entscheidend der soziale Einfluß für die sexuelle Entwicklung ist. Dieser Sachverhalt kann nicht geleugnet werden, doch ein anderer Aspekt dieser Untersuchungen verdient Aufmerksamkeit. Ein normaler Rhesusaffe, der isoliert aufgezogen wurde, wird nicht angemessen genug reagieren, um sich paaren zu können, wenn er mit einer willigen Partnerin zusammengelassen wird. Es ist jedoch klar, daß solch ein isoliertes Männchen dennoch versuchen wird, das Weibchen zu besteigen oder in es einzudringen. Obwohl seine Begattungsversuche anomal sein werden, wird sein Verhalten männlich sein, nicht weiblich. Ähnlich wird ein vorher isoliertes Weibchen abweichende weibliche Verhaltensmuster zeigen, keine männlichen. Sie wird versuchen, sich zu «präsentieren» und zu «empfangen». Die biologischen grundsätzlichen Triebe sind bei beiden Geschlechtern intakt, doch soziales Lernen ist erforderlich, damit Männchen lernen können, wo und wie sie «eindringen» müssen, und Weibchen, wo und wie sie «empfangen» können. Die inhärenten männlichen und weiblichen Verhaltensmuster sind vorhanden, müssen jedoch durch Lernen und praktische Erfahrungen ausgebaut und veredelt werden. Das sogenannte vorzugsweise bisexuelle Verhalten ist bei Primaten nicht beobachtet worden.

Menschen

Kinsey et al. (Kinsey, Pomeroy u. Martin 1948; Kinsey er al. 1953) haben klar erklärt, daß ihrer Ansicht nach der Begriff bisexuell den nichtmenschlichen Arten mit biologischen Merkmalen beider Geschlechter vorbehalten bleiben sollte. Obwohl das Phänomen sehr selten ist, gibt es wirklichen Hermaphroditismus oder wirkliche Intersexualität mit gleichzeitigem Vorhandensein von Ovarien und testikulärem Gewebe beim Menschen, und dies ist schon lange bekannt (für eine Übersicht vgl. z. B. Armstrong 1964 und Overzier 1963). Viel verbreiteter ist der Pseudohermaphroditismus, bei dem, ausgehend von der Erscheinung der äußeren Genitalien, eher der Eindruck als ein wirklicher Hermaphroditismus besteht. Die Verhaltensdisposition dieser Menschen mit hermaphoriditischen oder pseudohermaphroditischen Merkmalen besteht im allgemeinen darin, sich an ihr genetisch-endokrines Erbe zu halten, obwohl sie irrtümlich andersgeschlechtlich erzogen worden sein können (Diamond 1965, 1968, 1976a, 1982).

Die Kinsey-Skala

Mit dem Gebrauch ihrer klassisch gewordenen «Skala» für sexuelle Orientierung bewerteten Kinsey und seine Mitarbeiter (1948, 1953) Menschen sowohl nach ihrem Verhalten wie nach ihrer psychischen Orientierung. Determinanten waren dabei das Geschlecht der Partner, mit dem der Befragte sexuelle Erfahrungen hatte, und das desjenigen, über den er phantasierte. Die sieben Punkte der Kinsey-Skala rangieren von ausschließlich heterosexuellem (0) zu ausschließlich homosexuellem (6) Verhalten. Ein Individuum mit der gleichen Anzahl männlicher und weiblicher Partner würde auf der Skala bei 3 (K = 3) eingestuft werden. jemand mit nur gelegentlichen Aktivitäten mit einer Person des gleichen Geschlechts würde bei 1 (K = 1) plaziert werden; jemand mit nur gelegentlichen Aktivitäten mit dem anderen Geschlecht bei 5 (K = 5). Die Kinsey-Skala kann dazu benutzt werden, das tatsächliche oder das bevorzugte Verhalten eines Menschen zu bewerten. Im letzteren Fall indiziert sie das Geschlecht des bevorzugten Partners, von dem man sich angezogen fühlen könnte. Dies wird als erstes Maß für sexuelle Orientierung oder sexuelle Präferenz betrachtet. So werden Heterosexualität, Homosexualität und Ambi- oder Bisexualität als Begriffe einer psychologischen sexuellen Orientierung oder sexuellen Präferenz betrachtet. Nur sehr wenige Menschen in jeder bisher untersuchten Gesellschaft unterhalten soetwas wie gleichmäßig ausbalancierte Beziehungen zwischen gleich- und andersgeschlechtlichen Partnern für eine lange Zeit. Auf der Ebene des Verhaltens sind diejenigen, die bei 3 eingestuft werden, sehr selten. Andererseits kommt es nicht selten vor, daß ein verheirateter Mensch sexuelle Beziehungen mit dem Ehepartner hat und dabei über Kontakte mit einem gleichgeschlechtlichen Partner phantasiert. Um diesen Unterschied auszugleichen, kann man vom Verhalten der Person und ihrer psychologischen Disposition den Durchschnittswert bilden, um einen einzelnen kombinierten Wert zu erhalten. Dies kann zu einer Gesamteinstufung bei K = 3 führen, doch deren Bedeutung könnte mißverständlich sein.

Verhaltensweisen zwischen 1 und 5 wurden von Kinsey und seinen Mitarbeitern als ambisexuell bezeichnet. Die meisten Befragten waren ausschließlich oder vorherrschend heterosexuell oder homosexuell aktiv über Jahre und Jahrzehnte; lebenslanges bisexuelles Verhalten wurde nur von einer Minderheit praktiziert. Man sollte sich auch daran erinnern, daß Kinsey er al. (1948, 1953) zusätzlich zu ihrer 0-bis-6-Skala auch ein X bei ihren Einstufungen benutzten. Dies war denjenigen, gar nicht so seltenen, Individuen vorbehalten, die weder von Männern ' noch von Frauen sexuell erregt oder angezogen wurden. Diese Befragten waren an überhaupt keinem Sexualkontakt interessiert. Bei den Männern waren dies 2% der Befragten,'bei den Frauen ca. 5-18%. Im Hinblick auf die menschliche Sexualität sollte klar sein, daß die Begriffe heterosexuell, homosexuell und bisexuell sich eher auf Verhaltensweisen beziehen als auf Menschen. In diesem Kontext verweisen die Begriffe auf das Geschlecht der erotischen, emotionalen und Liebes-Partner, die jemand bevorzugt; ob diese Partner das gleiche Geschlecht oder das andere haben oder beides. Abgesehen davon, sagen diese Labels sehr wenig über die beteiligten Personen aus. Ein Bankangestellter, der gleichgeschlechtliche oder andersgeschlechtliche Partner vorzieht, könnte z. B. mehr mit anderen Bankangestellten gemeinsam haben als mit einem Klempner, der ähnliche erotische Vorlieben hat. Aus diesen Gründen waren für Kinsey er al. (1948, 1953) die Begriffe homosexuell, heterosexuell und bisexuell als Etikett für die von ihnen Befragten von geringer Bedeutung.

Während Kinsey und seine Mitarbeiter Menschen nicht nach ihrem «Wesenskern» etikettierten und ihre Klassifizierungen nicht als Substantiv benutzten, um die Befragten damit einzuordnen, waren und sind andere nicht so heikel. Der Gebrauch dieser Begriffe als Etikett ist tatsächlich weitverbreitet. Die Etiketten «homosexuell» und «heterosexuell» scheinen geeignet zu sein, über einzelne oder Gruppen von Menschen, die gleichgeschlechtlichen oder andersgeschlechtlichen Aktivitäten nachgehen, zu diskutieren. Doch diejenigen, die so etikettiert werden, wissen dies nicht immer zu schätzen. Erstens sind die Etiketten häufig stigmatisierend. Zweitens finden sich Menschen, die sich homosexuell verhalten, häufig einem Kreuzfeuer ausgeliefert. Politisch aktive Schwule und diejenigen, die sie diskriminieren, verlangen von diesen Menschen, daß sie sich als homosexuell identifizieren, egal, ob der oder die einzelne selbst sich so definiert. Noch zweideutiger ist der Status und die Etikettierung derjenigen, die sich ambisexuell verhalten. Menschen, die zu beiden Geschlechtern sexuelle Beziehungen oder entsprechende Phantasien haben, betrachten sich selbst oft als heterosexuell oder homosexuell, nicht als beides oder als bi. Andererseits betrachten Laien jeden, der irgendeine Art homosexuelle Erfahrung hat, unabhängig von deren Häufigkeit, als eine/n «Homosexuelle/n».

Einige Menschen, die sich in dieser Angelegenheit kompetent fühlen, betrachten andere, die sich bisexuell verhalten, als «Zaunhocker», die sich nun wirklich entweder auf die heterosexuelle oder homosexuelle Seite schlagen sollten und nicht als männliche oder weibliche Bisexuelle ihre eigenen erotischen Muster haben sollten. Andere, z. B.Rubinstein, zitiert beiRubin (1983), ereifern sich lauthals, daß die, die sich bisexuell verhalten, von einer eigenen Gruppenidentität profitieren könnten, und verlangen - wie bei den Homosexuellen - ein offenes Bekenntnis zur Bisexualität.

Überprüfung der Daten

Die Frage der Definition, des Labels oder der Selbstidentifizierung, die von den Forschern oder den erforschten Menschen benutzt werden, verdient mehr als polemisches Interesse. Sie wirkt sich auf die Natur der gesammelten Daten und ihre Validität aus.

Als der Begriff bisexuell sich allgemein durchzusetzen begann und die Natur der Bisexualität stärker erforscht wurde, etablierten verschiedene Forscher ihre eigenen Definitionen. Während Kinsey et al. (1948, 1953) diejenigen als ambisexuell betrachteten, die zwischen K = 1 bis K = 5 rangierten, sahenWeinberg und Williams (1974, 1975) undBell und Weinberg (1978) sowie Green (1987) die als ambisexuell an, deren Verhaltensweisen und Phantasien bei Durchschnittswerten zwischen K = 2 und K = 4 lagen.Haeberle (1978) stufte Heterosexuelle bei K = 0-2, Homosexuelle bei K = 4-6 und Ambisexuelle bei K = 2-5 ein. All diese Forscher schlugen sich mit der Realität herum, daß der Begriff oft ebensoviel, wenn nicht mehr, verschleiert wie enthüllt. Es ist äußerst selten, daß jemand ein erotisches Leben mit einer Person führt oder erträumt, die er nicht sexuell erregend findet, dennoch kann es zu gelegentlichen oder selbst längeren «Einbrüchen» kommen. Die Notwendigkeit könnte solche Verhaltensweisen erzwingen.Blumstein und Schwartz (1972) schreiben:

«Bisexualität ... führt zu dem Mißverständnis einer Fixiertheit in der sexuellen Objektwahl ... der bessere Begriff (ist)Ambisexualität, mit dem Bedeutungsgehalt der Fähigkeit eines Menschen, unter bestimmten Umständen beide Geschlechter erotisieren zu können.»

Im Gegensatz zu einer wirklichen erotischen Vorliebe kann jedes Individuum aus vielerlei Gründen hetero-, homo- oder bisexuelle Verhaltensweisen zeigen, die nichts mit sexueller Erregung oder Interessen zu tun haben (vgl. z. B. Diamond 1984, S. 11 f.). Blumstein und Schwartz (1977) legen dar, daß sich die sexuelle Objektwahl eines Menschen in vielerlei Hinsichten und vielen Phasen des Lebens ändern kann, obwohl sich der einzelne seiner Fähigkeit zur Veränderung oft nicht bewußt ist, und daß frühe sexuelle Erfahrungen nicht die letztendlichen, ja nicht einmal die stärksten Determinanten der sexuellen Ausdrucksformen des Erwachsenen sind.

Mit diesen Zweideutigkeiten, neben anderen, ist die Größe des «wirklich» ambisexuellen Bevölkerungsanteils - oder auch des homosexuellen - schwer zu bestimmen. Die Daten über Männer sind begrenzt, die über Frauen eher noch mehr. Außer der Untersuchung von Kinsey et al. (1953) gibt es keine große repräsentative Studie über Frauen, die Bisexualität aufweisen. Und weder die Männer noch die Frauen der Kinsey-Studie wurden nach der Zufallsstichprobe ausgewählt und sind in dieser Hinsicht vielleicht nicht sehr nützlich. Sie zur Identifizierung von Gruppen zu benutzen, was in der Vergangenheit häufig getan wurde, könnte nicht nur die Größe dieser Population falsch darstellen, sondern auch die jeder anderen Gruppe aus diesem Datensatz. Kinsey et al. (1948) berichteten in einem ihrer kontroversesten Ergebnisse:

«Es scheint, daß im Verlauf ihres Erwachsenenlebens nahezu die Hälfte (46%) der (männlichen) Bevölkerung sich sowohl auf heterosexuelle wie auf homosexuelle Aktivitäten einläßt oder auf Personen beider Geschlechter reagiert» (S. 656).

Kombiniert man dies damit, daß die Heterosexuellen (K = 0) 50% der Bevölkerung ausmachen und 4% (K = 6) ausschließlich homosexuell sind, müßte die Ambisexualität fast ebenso verbreitet sein wie Heterosexualität. Gehen wir von den originalen Kinsey-Daten aus, bleibt -selbst wenn man die ausschließlich Heterosexuellen mit K = 1 und die ausschließlich Homosexuellen mit K = 5 kombiniert - die Zahl der Ambisexuellen sehr groß. Diese Zahlen sind in Frage gestellt worden.Es ist behauptet worden, daß Kinseys Band über die Männer (1948) - im Gegensatz zur Neuauflage des Bandes über Frauen - u. a. deshalb nicht noch einmal oder als Paperback herausgegeben wurde, weil es Bedenken hinsichtlich des statistischen Werts der Stichprobe und ihres Mangels am Kriterium der Zufallserhebung gab. Dies war die Hauptkritik zur Zeit der Publikation (Terman 1948) und ist es bis zum heutigen Tage geblieben. Gebhard (1972), ein Ko-Autor der Studien von 1948 und 1953, erörtert diesen und andere Mängel der Untersuchung. Er weist darauf hin, daß an der Studie eine hohe Prozentzahl von Gefängnisinsassen beteiligt waren, wodurch die Anzahl derjenigen mit ambisexuellen Erfahrungen bei der Gesamtzahl der Befragten überproportional sein könnte.

Die Kinsey-Zahlen für ambisexuelles Verhalten bei Frauen, K = 2-5, liegen zwischen 4 und 11% bei den 20- bis 35jährigen (1953, Tab. 142). Einige, 1-3% gaben ausschließlich homosexuelle Aktivitäten, K = 6, an.

Doch selbst wenn die Zahlen eine mehr oder weniger realistische Widerspiegelung des Bevölkerungsanteils sind, der mit beiden Geschlechtern sexuell aktiv war, wissen wir nichts über die Motivation für dieses Verhalten. Welche Prozentzahl gibt die wirkliche bisexuelle Erregung im Vergleich zu sexuellen Experimenten oder Neugier an? Bedenkt man, daß viele der befragten Männer Gefängnisinsassen waren oder diese Erfahrung hatten, welche Prozentzahl zeigt dann die wirklich innerlich motivierte Sexualität oder die «Verlegenheitslösung» ?

Es genügt festzustellen, daß das tatsächliche Vorhandensein von Homosexuellen und Ambisexuellen in jeder Bevölkerungsschicht wissenschaftlich und politisch unbestreitbar ist. Trotz der AIDS-Epidemie als Ansporn für derartige Forschungen sind Versuche einer landesweiten Untersuchung in den Vereinigten Staaten, um solche Daten zu erhalten, durch politische und sexophobische Bedenken blockiert worden (Booth 1989). Ähnliche Versuche, derartige Forschungen in Groß-Britannien zu verhindern, waren eine Zeit lang erfolgreich, sind jetzt aber überwunden (Wellings et al. 1990).

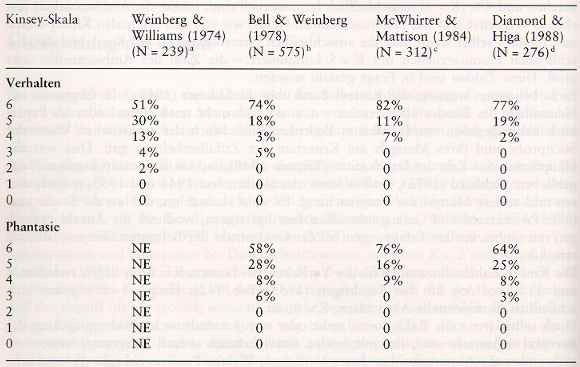

Dennoch sind einige Daten verfügbar. Eine Untersuchung von einigen tausend Männern, die sich selbst als homosexuell bezeichnen, in den Vereinigten Staaten, den Niederlanden und Dänemark von Weinberg und Williams (1974) ergab, daß ca. einer von fünf Amerikanern im Bereich von K = 2, 3 oder 4 sexuell aktiv ist und ungefähr einer von zehn holländischen oder dänischen Schwulen sich ähnlich verhält. Die Ergebnisse von Weinberg und Williams stehen im Widerspruch zu drei neueren Untersuchungen: Bell und Weinberg (1978), McWhirter und Mattison (1984) und Diamond und Higa (in Vorbereitung). Diese neueren Studien beschränken sich auf Männer in den USA, und ihre Ergebnisse sind relativ konsistent (Tab. 1).

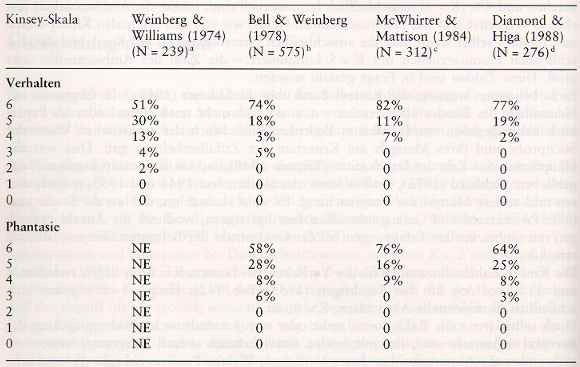

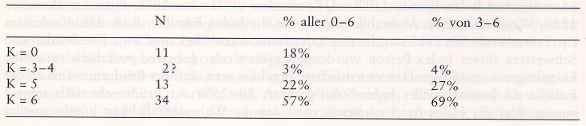

Tabelle 1: Zuordnungen nach Kinsey bei Männern, die sich selbst als homosexuell identifizieren. Verhalten und Phantasien

NE = nicht erfaßt

a = homosexuelle weiße US-Männer

b = homosexuelle weiße US-Männer

c = ausschließlich fest liierte homosexuelle männliche Paare

d = homosexuelle Männer auf Hawaii, die verschiedenen Rassen angehören

In diesen neueren Untersuchungen bezeichnen sich ungefähr drei von vier oder mehr Männer, die selbst angaben, homosexuell aktiv zu sein, als ausschließlich homosexuell und weniger als einer von zehn erklärt, jemals mehr als zufällige Sexualkontakte mit einer Frau gehabt zu haben. Leider basieren alle diese Studien ebenfalls nicht auf Zufallsstichproben

Unterschiede zwischen den Ergebnissen der Kinsey-Studie (1948), der frühen Weinberg-Williams-Studie (1974) und späteren Untersuchungen, die in Tabelle 1 dargestellt werden, könnten Verhaltensänderungen im Laufe der Zeit reflektieren. Das heraufdämmernde «Zeitalter des Wassermanns» und Bewegungen zum Abbau sexueller Restriktionen könnten bei homosexuell orientierten Männern und Frauen eine entspanntere Einstellung gegenüber der Verpflichtung zu heterosexuellen Aktivitäten bewirkt und bei Heterosexuellen zu einer größeren Verfügbarkeit von Partnern zur schnelleren Befriedigung ihrer erotischen Sehnsüchte geführt haben.

Bei einer kürzlich in Dallas von den Centers for Disease Control durchgeführten Befragung von zufällig ausgewählten Haushalten (Dixon 1991) berichteten für den Zeitraum von 1978 bis 1989 nur 7,3% der männlichen Bevölkerung (N = 701) homosexuelle Kontakte, und eine gerade analysierte Zufallsstichprobe unter Einwohnern Hawaiis von 1989 ergab, daß weniger als 3% der Männer (N = 1024) und 1,2% der Frauen (N = 987) homosexuelle oder bisexuelle Erfahrungen hatten (Diamond, Ohye u. Wells, in Vorbereitung).

Schover und Jensen (1988, S. 47) zitieren Untersuchungen an einer Zufallsstichprobe von 625 dänischen Frauen im Alter zwischen 22 und 70 Jahren, von denen nur eine angab, eine homosexuelle Erfahrung zu haben.

Eine neue Studie der holländischen Forschergruppe NISSO (National Institute for Social Sexological Research) und der Universität Utrecht erhob erstmals die Daten einer landesweiten Zufallsstichprobe über männliches und weibliches Sexualverhalten (Sandfort u. van Zessen 1991). Sie ist es wert, etwas detaillierter betrachtet zu werden. In einer mit persönlichen Interviews 1989 durchgeführten Studie (N = 421 Männer und 580 Frauen) gaben nur 13 von 100 Männern an, daß sie jemals in ihrem Leben hornosexuelle Kontakte hatten. Nur ca. 3,3% würden sich selbst als homosexuell betrachten (K = 5-6) und weitere 4,5% der Männer würden sich selbst als bisexuell einstufen (K = 2-5). Nur 1,2% der Männer waren in den vorhergehenden 12 Monaten bisexuell aktiv.

Bei den Frauen waren 10 von 100 jemals homosexuell aktiv gewesen, und nur ca. 3% würden sich selbst als bisexuell einschätzen (K = 2-5). Weniger als 1% der weiblichen Befragten hatten bisexuelle Kontakte im vorhergehenden Jahr. Weniger als 0,5% der Frauen betrachteten sich selbst als homosexuell.

Im Hinblick auf diese Daten ist eine Folgestudie besonders wichtig, in der Menschen befragt wurden, die sich anfangs geweigert hatten, interviewt zu werden. Für die Männer ergab sich kein signifikanter Unterschied zur Hauptstichprobe in allen relevanten Variablen (Lebensstil, sexuelles Risikoverhalten, sexuelle Präferenzen). Bei den Frauen der Folgestudie ergaben sich dagegen häufigereres Risikoverhalten, mehr homosexuelle Erfahrungen und eine größere Anzahl gegenwärtiger Selbstidentifikation als homosexuell, doch war die Gesamtzahl zu klein, um daraus Schlüsse für die Modifikation der grundsätzlichen Zahlen zu ziehen (Sandfort u. van Zessen 1991).

Schließlich bestätigen Ergebnisse einer sehr neuen britischen landesweiten Untersuchung einer Zufallsstichprobe diese Resultate (Wellings et al. 1990). Diese Forscher stellen fest, daß nur «9% der Männer und 4% der Frauen homosexuelle Erfahrungen angaben, und 5% der Männer und 1% der Frauen sagten aus, überhaupt jemals einen homosexuellen Partner gehabt zu haben.»

Die britischen, US-arnerikanischen, dänischen und holländischen Studien sind sich in ihren Ergebnissen ziemlich ähnlich, und diese weichen sehr von dem ab, was man aufgrund früherer Forschung erwartet hätte. Und im Hinblick auf die vergleichsweise liberalen Haltungen gegenüber homosexuellem und bisexuellem Verhalten in Dänemark und den Niederlanden - wenn schon nicht in Groß - Britannien und den USA - müssen diese Ergebnisse stark in Rechnung gestellt werden. Zusammengenommen scheinen die Studien deutlich darauf hinzuweisen, daß Bisexualität und selbst Homosexualität weniger verbreitet sein könnten, als früher angenommen. Es scheint davon abzuhängen, ob die befragte Gruppe aus selbstidentifizierten Schwulen oder einer Zufallsstichprobe besteht.

Betrachten wir das Phänomen aus dieser anderen Perspektive, kann man sicherlich sagen, daß die meisten Menschen in der meisten Zeit ihres Lebens nur mit Männern oder Frauen sexuelle Kontakte haben, nicht mit beiden. Andererseits lassen sich manche Menschen, wenigstens für einige Jahre, auf sexuelle Beziehungen mit beiden Geschlechtern ein. Mit der Ausnahme der Niederlande und Groß-Britannien haben wir z. Zt. keine guten Daten für irgendein Land über die tatsächliche Größe seines homosexuellen oder bisexuellen Bevölkerungsanteils oder über die Verteilung der sexuellen Interessen. Ohne zuverlässige Untersuchungen für die Vereinigten Staaten und Asien, Afrika und Südamerika und andere Länder müssen wir feststellen, daß ein Bevölkerungsanteil der Männer - über dessen Größe wir nichts wissen - sich nicht mit homosexuellen Gruppen assoziiert oder sich selbst als homosexuell bezeichnet, aber dennoch ambisexuelle Aktivitäten zeigt. Doch beziehen wir die Daten aus Dallas und Hawaii in unsere Überlegungen mit ein, könnten wir daraus schließen, daß deren Anzahl bedeutend geringer ist als früher angenommen 5.

Polygraphische Untersuchungen

Bisher haben wir die Bestimmung sexueller Orientierung durch ziemlich offensichtliche Methoden diskutiert. Bei den meisten Untersuchungen werden die Befragten direkt dazu aufgefordert, sich selbst aufgrund der Art ihrer Partner - männlich, weiblich oder beides -, mit denen sie sexuelle Kontakte haben oder von denen sie sich angezogen fühlen, zu identifizieren. Oder es wird nach der Anzahl männlicher und weiblicher Partner innerhalb eines bestimmten Zeitraums gefragt. Seit dem Auftreten von AIDS ist der Beobachtungszeitraum im allgemeinen von 1978 bis zur Gegenwart. Feldforscher, wie z. B. Anthropologen, können solche Informationen durch direkte Beobachtung erhalten, und Kliniker in ihren Praxen könnten auf ihre eigene Weise herausfinden, wie Menschen ihre Partner auswählen.

Es gibt eine andere Methode: genitale Plethysmographie. Dies ist eine Labortechnik der Bewertung, von der angenommen wird, daß sie die möglichen Versuche eines Menschen mißt, sozial kontroverse homosexuelle oder bisexuelle Erregungen oder Interessen vorzugeben oder zu maskieren. In Gesellschaften wie der unseren können persönliche Aussagen dem Selbstschutz dienen oder Vorurteile reflektieren, die dem einzelnen selbst gar nicht bewußt sind. Polygraphische Studien enthüllen angeblich die grundsätzliche Orientierung.

Diese Technik benutzt das physiologische Phänomen des genitalen Blutandrangs in den Gefäßen, der auftritt, wenn jemand Reize sieht oder hört, die er sexuell erregend findet. Im wesentlichen werden diese Reaktionen dadurch gemessen, daß eine vaginale photoplethysmographische Sonde in die Vagina der Frau eingeführt oder ein Instrument, das den Zuwachs des Penisumfangs durch Blutandrang mißt (Penis-Plethysmograph), um den Penis des Mannes gelegt wird, und die Reaktionen auf verschiedene Reize aufgezeichnet werden. Die visuellen Reize können Dias, Filme oder Videos von Nackten oder sexuellen Aktivitäten sein. Auf solche Reize erfolgen Reaktionen von Blutandrang (Gefäßverengung und/oder Erektion), die zu einem größeren Ausschlag des Meßinstruments führen, wenn ein stärkeres erotisches Interesse auf den Reiz angezeigt wird. Pupillenreaktionen (Hess 1968, Hess u. Polt 1960) und andere physiologische Messungen sind auch zu diesem Zweck benutzt worden. Die genitale Gewebereaktion scheint jedoch besser bekannt und zuverlässiger zu sein.

Obwohl Pupillen- und Genitalreaktionen wahrscheinlich das erotische Interesse authentisch widerspiegeln, könnte die Reaktion auch auf die Neuartigkeit des Eindrucks, Schock oder etwas anderes zurückzuführen sein. Trotzdem können erfahrene Testbeobachter im allgemeinen Reaktionen aufgrund erotischen Interesses von anderen Ursachen unterscheiden. Viele Studien haben den heuristischen und praktischen Wert solcher Messungen dokumentiert. Diese Technik hat sich als brauchbar erwiesen, um diejenigen, die auf homosexuelle Reize reagieren, von denen, die heterosexuelle Reize aufregend finden, zu unterscheiden und - vice versa - von diesen beiden Gruppen die anderen, die weder homosexuelle noch heterosexuelle Reize erregend finden.

In diesem Bereich, wo die Arbeiten von vielen zitiert werden könnten, z. B. Abel er al. (1975), Conrad u. Wincze (1976), Mavisskalian et al. (1975), McConaghy (1967, 1978), McConaghy u. Blaszczynski (1990) und Zuckerman (1971), sind die Forschungen von Freund (1963, 1974, 1982, 1984, 1989) als klassisch zu bezeichnen. Grundsätzlich ist Freund aufgrund seiner jahrelangen Erfahrung (davon überzeugt, daß es besser ist, Männer oder Frauen als entweder gynophil (angezogen/erregt durch Frauen) oder androphil (angezogen/erregt durch Männer) denn als homosexuell oder heterosexuell zu betrachten. Seine vielen Untersuchungen auf diesem Gebiet haben ihn zu der Einsicht geführt, daß Menschen sich zwar auf sexuelle Aktivitäten mit Männern, Frauen oder beiden einlassen, jedoch nur wenige tatsächlich Reizreaktionen auf beide Geschlechter zeigen. Er betont grundsätzlich die Notwendigkeit, zwischen dem, was jemand als erregend empfindet, und dem, was er tut, klar zu unterscheiden. Diese beiden Aspekte können übereinstimmen oder nicht. Bei den Daten der Tabelle 1 ist es interessant festzuhalten, daß bei denjenigen, die sich selbst als homosexuell betrachten, mehr von einer bisexuellen Anziehung sprechen, als daß sie sich wirklich auf bisexuelles Verhalten einlassen. Warum das so ist, bleibt eine interessante Frage.

Sozialer Hintergrund und sexuelle Orientierung

Wodurch werden Androphilie oder Gynophilie verursacht? Eines können wir dabei als sicher annehmen: Es ist nicht einfach eine Sache der Erziehung. Drei verschiedene Arten von Untersuchungen belegen dies. Die erste konzentriert sich auf Erziehungs- und Familienkonstellationen eines Menschen. Die zweite bezieht sich auf kulturübergreifende Forschungen und die dritte untersucht die seltenen, aber dennoch vorhandenen Fälle, in denen Menschen sozial gegensätzlich zu ihrer Biologie erzogen werden. Wie auch bei den Tieren werden wir uns aus Platzgründen auf einige herausragende Studien beschränken müssen.

Erziehung und Sexualerziehung

Zwei Arten von Studien sind in diesem Zusammenhang wichtig. Die erste will ich «Beobachtung der Kinder», die zweite «Beobachtung der Familie» nennen. Die Arbeit von Green (1987) gehört zur ersten Art. Green beschäftigte sich 15 Jahre lang mit präpubertären jungen mit offensichtlich verweiblichtem Verhalten (N = 66) und jungen, die männliches Verhalten zeigten (N = 56), um herauszufinden, wie sie sich entwickeln würden. Wie die jungen auf Familie, Umwelt und bestehende Gesellschaftsordnung reagieren würde, war Gegenstand der Untersuchung. Von den Familien, bei denen «Sissy boys» (verweiblichte jungen) lebten, versuchten die meisten von selbst, das effiminierte erhalten zu entmutigen, und eine Minderheit der Eltern ließ ihre Söhne regelrecht behandeln. Die Studie ergab jedoch, daß, als Erwachsene befragt, dennoch «von zwei Dritteln der Originalgruppe femininer jungen drei Viertel homosexuell oder bisexuell orientiert waren. Im Gegensatz dazu ist nur einer von zwei Dritteln der zuvor männlichen jungen homosexuell oder bisexuell orientiert.»

Typisch für die zweite Art von Studien sind die Arbeiten von Bell, Weinberg und Hammersmith (1981) in den Vereinigten Staaten und von Siegelman (1981) in Großbritannien. Diese Forscher suchten nach Merkmalen in Familienkonstellation und - hintergrund von erwachsenen Heterosexuellen, Homosexuellen und Bisexuellen. Ihr grundsätzliches Ergebnis besagt, daß kein allgemeiner Parameter der Familie oder Erziehung ursächlich mit der sexuellen Orientierung in Zusammenhang gebracht werden kann. Beiderseits des Atlantik kamen die Forscher prinzipiell zu dem Ergebnis, daß keine Korrelation zwischen irgendwelchen Aspekten der Kindheit von Menschen oder ihren Erfahrungen als Erwachsene und ihren homosexuellen oder bisexuellen Aktivitäten bestehen. Die meisten Homosexuellen werden wie Heterosexuelle in offensichtlich konventionellen Haushalten erzogen.

Bell, Weinberg und Hammersmith (1981) schließen vorsichtig: «Ausschließliche Homosexualität scheint etwas zu sein, daß am Ende der Pubertät fest etabliert wird und relativ resistent gegenüber Veränderung oder Modifikation durch äußere Einflüsse ist. Bei den Bisexuellen dagegen schien eine homosexuelle Präferenz später zu entstehen und enger mit Lernen und sozialen Erfahrungen verbunden zu sein» (S. 211) und «. unsere Ergebnisse sind nicht unverträglich mit dem, das zu finden man erwarten wurde, wenn es tatsächlich eine biologische Grundlage für sexuelle Präferenz gäbe» (S.216).

Eine Studie, die die Kriterien beider Arten kombiniert, ist ebenfalls instruktiv. Mandel et al. (1980, 1979) verfolgten die Entwicklung von jungen, die mit einem offensichtlich lesbischen elterlichen Einfluß aufwuchsen. Sie kamen zu folgendem Schluß - « (Die) Analyse der Kinder - Daten hat keinen sexuellen Identitätskonflikt oder homosexuelle Interessen zum Vorschein gebracht. Beziehungen zu den Vätern und anderen Männern unterscheiden sich nicht signifikant (von denen, die in heterosexuellen Familien aufgewachsene jungen haben).» In der Zusammenfassung von Ergebnissen für jungen und Mädchen stellen die Autoren fest: Es gibt «keinen Hinweis auf Geschlechtsrollenkonflikt oder gestörte Beziehungen zu den Peers» für die Stichproben von Kindern, die von lesbischen Müttern erzogen werden (Hotvedt u. Mandel 1982). Ähnliche Untersuchungen sind mit jungen durchgeführt worden, die von offen schwulen Männern erzogen wurden. Diese jungen waren als Erwachsene, ebenso wie die Kinder der Lesbierinnen, ohne Konflikt oder homosexuelle Interessen heterosexuell orientiert (Green 1978). Auch nahmen weder die Homosexuellen noch die Heterosexuellen die Persönlichkeit ihrer Eltern unterschiedlich wahr (Newcomb 1985).

Kulturübergreifende Untersuchungen

Auch hier können nur einige wenige ausgewählte Studien berücksichtigt werden. Drei sehr verschiedene Arten von Untersuchungen sollen als Beispiele dienen. Whitam und Mathy (1986) untersuchten sehr detailliert Homosexualität in vier verschiedenen Kulturen: in Brasilien, Guatemala, den Philippinen und den Vereinigten Staaten. In diesen ziemlich verschiedenen Gesellschaften fanden die Soziologen viele Ähnlichkeiten darin, wie sich homosexuelle Lebensstile manifestieren. Beispiele solcher Verhaltensweisen bezogen sich auf Präferenzen eines gelegentlichen Interesses an bestimmten Arten des Unterhaltungsbetriebs, der Künste, des Kleidertauschs und des Sprachgebrauchs in effiminierter Weise. Die Forscher kamen zu dem Ergebnis, daß die Ähnlichkeiten nicht kulturell bedingt sind, sondern eher das Resultat inhärenter biologischer Tendenzen manifestierten, unabhängig von der Akzeptanz oder Ablehnung der Gemeinschaft. Whitman und Mathy schließen: «Die kulturübergreifende Forschung zeigt, daß sexuelle Orientierung nicht in ausgeprägtem Maße Gegenstand der Neudefinition durch irgendwelche besonderen sozialstrukturellen Übereinkünfte ist» (S. 31).

Die bekannten Arbeiten von Herdt (1981) und Stoller und Herdt (1985) sind das zweite Beispiel für diese Art Untersuchungen. Diese Forscher beschrieben die Neu-Guinea-Kultur der Sambia, wo homosexuelles Verhalten gelehrt, ermutigt und institutionalisiert wird, als Weg, die Männlichkeit der Erwachsenen an die jugendlichen weiterzugehen; die jungen schlucken dabei den Samen der Männer. Darüber hinaus wird der weibliche Körper nicht nur als unattraktiv und etwas, das gemieden werden soll, dargestellt, sondern auch als giftig und gefährlich. Trotzdem wählen diese jungen, wenn sie erwachsen sind, im allgemeinen Frauen als Sexualpartner und sind fast immer heterosexuell. Weder die männlichen jugendlichen noch die Männer berichten von Neigungen, an Penissen zu lutschen, und sie lassen sich nie auf Analverkehr ein.

Schiefenhovel (1990) berichtet von einer ähnlichen Kultur auf Neu Guinea, den Kaluli, bei denen der Analverkehr dazu dient, den männlichkeitsverleihenden Samen von älteren Männern auf die jungen zu übertragen. Auch er betont, daß heterosexuelles, nicht homo- oder bisexuelles, Verhalten die bevorzugte und ausschließliche sexuelle Ausdrucksform ist, wenn diese Männer erwachsen sind. Und dies trotz eines ernsthaften Mangels an erwachsenen Frauen aufgrund hoher weiblicher Kindersterblichkeit.

Mehrere Studien repräsentieren die dritte Art der kulturübergreifenden Zeugnisse, die die These einer inhärenten, erziehungsunabhängigen sexuellen Orientierung unterstützen: die Berichte aus der Dominikanischen Republik von Imperato-McGinley und seinen Mitarbeitern (Imperato-McGinley, Guerrero u. Gautier 1974, Imperato-McGinley u. Peterson 1976, Imperato-McGinley et al. 1979). Diese Forscher fanden einen Stamm, bei dem, aufgrund eines genetischen Defekts, Männer ohne Penisse geboren wurden. Sie wurden für Mädchen gehalten und entsprechend erzogen, entwickelten jedoch in der Pubertät Penisse und reagierten auf ihre endogenen männlichen Hormone. Trotz ihrer Erziehung rebellierten die jungen gegen die Frauenrolle und nahmen männliche Identitäten und Lebensmuster an. Diese Studien sind gelegentlich kritisiert worden, z. B. von Gooren (1990), indem die Aufmerksamkeit auf den Umstand gelenkt wurde, daß, zumindest in den letzten 20 Jahren, die Eingeborenen dieses Phänomen verstanden haben und die Kinder seither von Geburt an ihrer Geschlechtsrolle entsprechend erziehen. Das ist wahr. Dennoch war dies nicht so vor den siebziger Jahren, und der o. g. Rollenwechsel vollzog sich, bevor das Problem identifiziert war. In diesen früheren Zeiten wurden die jungen versehentlich und unzweideutig als Mädchen erzogen und begannen dann von selbst, als Männer zu leben.

Erziehung zur gegensätzlichen Geschlechtsrolle

Mir sind drei Fälle bekannt, zwei männliche Zwillingspaare und eine Einzelperson, bei denen Individuen als Frauen erzogen wurden; chirurgische Eingriffe und Hormonbehandlungen sollten auf biologischer Ebene die Verwandlung erleichtern. Der erste Fall betrifft ein Zwillingspaar, über das in der Literatur ausführlich berichtet wurde (Diamond 1982, Money u. Ehrhardt 1972). In diesem Fall wurde durch einen chirurgischen Fehler bei der Beschneidung einem eindeutig männlichen Kind der Penis emputiert. In der Annahme, daß die Geschlechtsidentität auf der Erziehung für eine bestimmte Geschlechtsrolle beruht, wurde beschlossen, das betroffene Kind als Mädchen zu erziehen (Money u. Ehrhardt 1972). Ursprünglich wurde berichtet, daß die vorgenommene Umwandlung ein Erfolg sei (Money 1973, Money u. Tucker 1975).

Jetzt, über 15 Jahre später, ist bekannt, daß trotz Orchidektomie (operative Entfernung der Hoden) und Behandlung mit weiblichen Hormonen, die betreffende Person ihre weiblichen Status oder ihre weibliche Rolle niemals akzeptiert hat, wie von den Forschern früher behauptet wurde (Diamond 1982). Schon vor der Pubertät rebellierte der Zwilling, dem seine Vorgeschichte niemals enthüllt worden war, gegen den Zwang, als Frau zu leben. Er selbst forderte ein Leben als Mann. Wie jetzt bekannt ist, bemühte sich der Betreffende im Alter von 18 Jahren um phalloplastische und die Hoden rekonstruierende Operationen, die auch vorgenommen wurden. jetzt, im Alter von 28 Jahren, lebt er als Mann und hat Frauen als Sexualpartner. Sein Leben verläuft nicht ohne Schwierigkeiten, doch erscheint es ihm einer erzwungenen Existenz als Frau bei weitem vorzuziehen.

Bei dem zweiten Paar eineiiger Zwillinge, auf das ich aufmerksam wurde, handelt es sich um zwei sechsjährige Kinder aus Samoa. Einer der beiden sorgte offensichtlich auf der Schule für viel Wirbel. Das «Mädchen» dieses Zwillingspaares war ein Rowdy, der Streit suchte, nicht nur mit weiblichen Klassenkameraden, sondern auch mit jungen. Seine ihm selbst damals unbekannte Geschichte enthüllte, daß die bei der Geburt nicht eindeutig ausgebildeten Genitalien die Chirurgen dazu veranlaßt hatte, aus ihm ein Mädchen zu machen. Sie nahmen eine Kastration und eine Folgebehandlung mit Hormonen vor und überzeugten die Eltern, ihn als Mädchen zu erziehen.

Trotz dieser Erziehung rebellierte das Kind bereits in diesen jungen Jahren dagegen, Mädchenkleider zu tragen und den Ermahnungen der Eltern und Lehrer zu folgen,<sich wie ein Mädchen zu benehmen». Spielverhalten und Benehmen des Zwillings typisch für einen sechs Jahre alten lebhaften, wilden jungen und offensichtlich in so starkem Maße ausgeprägt, daß sein Bruder, im Gespräch mit mir, oft versehentlich das männliche Pronomen benutzte, wenn er über seine Zwillingsschwester sprach, z. B.: «Er, ich meine sie, schwimmt besser als ich>>. Dazu aufgefordert, ein Kind zu malen, zeichnete der fälschlich verweiblichte Zwilling eine Figur unbestimmten Geschlechts, die &14 als männlich identifizierte. Das Kind brachte spontan seinen Wunsch zum Ausdruck, als Junge aufzuwachsen.

Der dritte Fall ist ähnlich. Im Sommer 1990 wurde ich gebeten, Verhalten und eines vierjährigen Kindes zu begutachten. Auch hier war nach einer Geburt mitambivalenten Geschlechtsorganen die Entscheidung getroffen worden, das Kind geschlechtlich eindeutig in ein Mädchen zu verwandeln. Es folgten Kastration, Hormonbehandlung und der Rat, das Kind als Mädchen zu erziehen. Durch ein Gespräch mit Dr.Richard Green von der University of California in Los Angeles wurde klar, daß das vierjährige Kind ein derartig ausgeprägtes jugendhaftes Verhalten zeigte, daß die Eltern sich veranlaßt sahen, professionelle Hilfe zu suchen. Das Kind hatte große Schwierigkeiten, seine weibliche Rolle zu akzeptieren. Seine Fixierung auf Verhaltensmuster, die der Männerrolle entsprechen, und seine Aversion gegen die weibliche Rolle waren trotz gegensätzlicher Erziehung sehr stark ausgeprägt.

In diesen letzten beiden Beispielen sind die betreffenden Personen zu jung, um erotisches Interesse für einen Sexualpartner zum Ausdruck zu bringen. Ich sage in beiden Fällen voraus, daß - wie auch bei dem ersten o. g. Zwilling -, trotz der Erziehung zum Mädchen beide Personen später gynophil sein werden (Diamond 1982). Trotz vieler Schriften über Macht und Einfluß der Erziehung, der Rollenprägung und des sozialen Lernens ist kein einziger Fall bekannt, in dem ein sonst normal entwickeltes Individuum die Erziehung oder den Lebensstatus einer erzwungenen gegensätzlichen Geschlechtsrolle akzeptiert hat, die seiner oder ihrer natürlichen genetischen und endokrinen Geschichte widerspricht. Die Entfernung des Penis und der Hoden und der Zwang, als Mädchen aufzuwachsen, haben sich niemals als stark genug erwiesen, die inhärenten Muster eines normalen männlichen Nervensystems zu überwinden.

Genetische Untersuchungen

Der stärkste Beweis, daß sexuelle Orientierung eine biologische Grundlage hat, findet sich vielleicht in den genetischen Untersuchungen über menschliche Familien und Zwillinge. In der Mitte dieses Jahrhunderts wurde dies von F. J. Kallmann (1952 a, 1952 b, 1963) erforscht. Kallmann untersuchte 40 eineiige und 45 zweieiige männliche Zwillingspaare, von denen wenigstens einer der beiden zu Beginn der Studie sich selbst als homosexuell bezeichnete. Bei dieser Stichprobe fand Kallmann heraus, daß bei den eineiigen Zwillingen zu 100% beide homosexuell waren. Die zweieiigen Zwillinge glichen im wesentlichen der allgemeinen männlichen Bevölkerung. Obwohl andere ähnliche genetische Komponenten der sexuellen Orientierung fanden, z. B. Schlegel (1962), wurden diese Arbeiten von vielen nicht akzeptiert, weil sie nicht mit den sozialen Präferenzen der Zeit übereinstimmen. Der Zeitgeist der 50er und 60er Jahre zog den Glauben an ein menschliches Verhalten vor, das eher das Produkt sozialer Konstruktionen oder des freien Willens als das einer biologischen Prädisposition war.

Kallmann (1952a, 1952b) fand auch heraus, daß, wenn einer der eineiigen Zwillinge auf der Kinsey-Skala bei 5 oder 6 eingestuft wurde, die Wahrscheinlichkeit größer als 90% war, daß sein Bruder ebenfalls bei K = 5 oder K = 6 rangierte. Er berichtete weiter, daß im Falle einer Abweichung zwischen den Brüdern diese im allgemeinen nicht mehr als ein oder zwei Punkte betrug. Der Umstand, daß Kallmanns Zahlen so eindeutig und sauber waren, provozierte Kritik. Es folgten bald weitere Studien, die ergaben, daß eineiige Zwillinge nicht übereinstimmend homosexuell waren (Green u. Stoller 1971, Klintworth 1962, Ranier er al. 1960), und Theorien wurden entwickelt, die der genetischen Komponente der Homosexualität den Boden entzogen.

Diese Situation bestand im wesentlichen bis in die 80er Jahre. Die Arbeiten von Pillard und seinen Mitarbeitern (Pillard, Poumadere u. Caretta 1982, Pillard u. Weinrich 1986), meine eigene zusammen mit Whitam (1987), Whitarn und Dannemiller (1987) und Whitam und Vacha (1988) begannen dann wieder Beweise für einen starken genetischen Einfluß auf die sexuelle Orientierung zu erbringen.

Pillard und seine Mitarbeiter untersuchten Familien und fragten nach der sexuellen Orientierung männlicher und weiblicher Geschwister in einigen hundert männlichen und 86 weiblichen Index-Familien (Pillard, Poumadere u. Carretta 1982, Pillard u. Weinrich 1986, Weinrich 1987). Auswahlkriterium für die Index-Familien war, daß mindestens ein Erwachsener als eindeutig hetero- oder homosexuell bekannt war. Die Brüder und Schwestern dieser Index-Person wurden interviewt oder gebeten, postalisch versandte Fragebögen auszufüllen. Das wesentlichste Ergebnis war, daß bei Brüdern, wenn zu der Familie ein homosexueller Index-Sohn gehörte, 20-25% der Brüder ebenfalls schwul waren. War der Index-Bruder heterosexuell, lag die Wahrscheinlichkeit homosexueller Brüder nur bei 4-6%. Es ergab sich keine signifikante Familienkomponente für HomoSexualität bei Schwestern. Die Daten, bei denen homosexuelle Frauen die Index-Personen waren, werden noch ausgewertet (Weinrich 1987). Eckert und seine Mitarbeiter (Eckert et al. 1986) kamen zu ähnlichen Ergebnissen bei der Untersuchung von sechs Paaren eineiiger Zwillinge, bei denen wenigstens ein Zwilling homosexuell aktiv war. Sie fanden ebenfalls heraus, daß die beiden männlichen Paare mehr oder weniger übereinstimmend homosexuell waren, was bei den vier weiblichen Paaren nicht der Fall war.

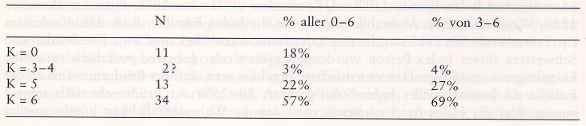

Es ist interessant, einige der Daten Weinrichs (1987) näher zu betrachten. Er berichtet, daß von den 178 Männern der Studie nur 10 Bisexuelle waren, also 5-6%. Das sind sehr viel weniger als man nach den Kinsey-Daten erwartet hätte, doch bewegen sich diese Zahlen im Rahmen späterer Studien, auf die sich Tabelle 1 bezieht und die weiter oben diskutiert wurden.

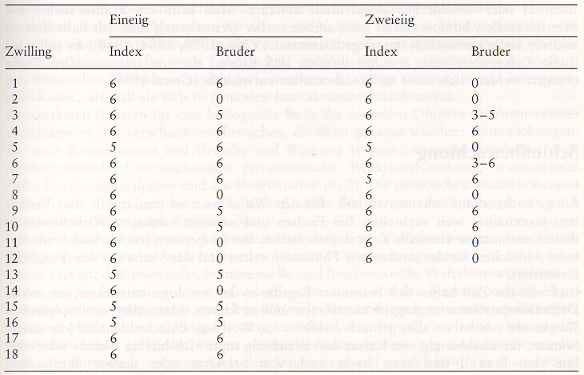

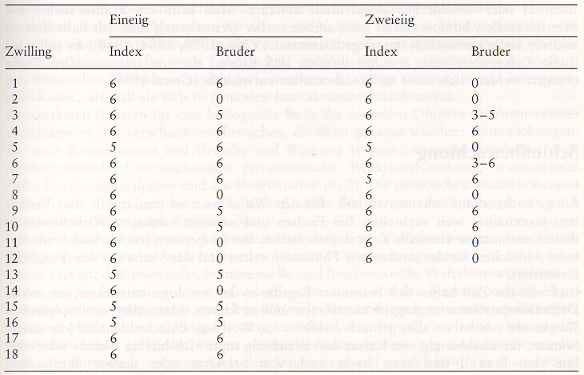

Vor einigen Jahren begannen Frederick Whitam und ich die Übereinstimmung in Homosexualität und Heterosexualität bei Zwillingen zu untersuchen. Wir berichteten kurz über unsere ersten Ergebnisse (Diamond und Whitam 1987a; Diamond, Whitam u. Dannemiller 1987b; Whitam, Diamond u. Vacha 1988), und die Studie läuft weiter. Durch Anzeigen in Schwulen-Zeitschriften und Zeitungen und durch Mund-zu-Mund-Propaganda suchten wir Zwillinge, von denen wenigstens einer homosexuell war. Wir bekundeten unser Interesse an Zwillingen im allgemeinen, egal, ob es eineiige oder zweieiige Zwillinge waren und ob der zweite Zwilling auch schwul war oder nicht.

Bei den anfangs befragten 10 Paaren eineiiger Zwillinge fanden wir bei 8 eine übereinstimmung in Homosexualität. Von 10 Index-Zwillingen, die als K = 5 oder K = 6 eingestuft wurden, hatten 8 Brüder, die die gleichen Werte erreichten. Bei 9 Paaren zweieiiger Zwillinge fanden wir mit sehr konservativen Analysen bei 3 Übereinstimmung. Mit nunmehr 30 Zwillingspaaren in unserer Stichprobe, 18 eineiigen und 12 zweieiigen, sind unsere Ergebnisse ähnlich. Es besteht eine 72%ige Übereinstimmung in Homosexualität bei den eineiigen und eine 33-50%ige bei den zweieiigen. Alle unsere Zwillingspaare - ein- und zweieiige zusammengenommen - (Tabelle 2 und 3), zeigen eine Übereinstimmung von ungefähr 60% (Diamond, Whitam u. Dannemiller; in Vorbereitung). Unsere Daten für eineiige Zwillinge sind nicht so hart wie die von Kallmann

Tabelle 2: Homosexuellen-Zwillingsstudie Diamond, Whitam u. Dannemiller

Gesarntzahl

N = 18 Eineiige Zwillinge + N = 12 zweieiige Zwillinge

30 Paare = 60 Männer

Übereinstimmung in homosexuellem Verhalten

Eineiige Zwillinge = 13/18 = 72%

Zweieiige Zwillinge = 4-6/12 = 33-50%

Insgesamt = 17-19/30 = 57-63%

Tabelle 3: Homosexuellen-Zwillingsstudie Diamond, Whitam u. Dannemiller

Übereinstimmung = 72% Übereinstimmung = 33-55%

Männer insgesamt = 60

Paare insgesamt = 18 eineiige

= 12 zweieiige

Übereinstimmung insgesamt = 57-63%

(1952), doch beide Studien weisen eine starke Übereinstimmung in Homosexualität auf. Andererseits sind unsere Ergebnisse für zweieiige Zwillinge aussagekräftiger. Die Übereinstimung bei unseren zweieiigen Zwillingen liegt im Bereich der 20-25%, die für Brüder, die keine Zwillinge sind, von Pillard und seinen Mitarbeitern (Pillard, Poumadere u. Carretta 1982, Pillard u. Weinrich 1986) festgestellt wurde. Dies Ergebnis ist angemessen, da zweieiige Zwillinge genetische Strukturen haben, die denen einfacher Brüder ähneln.

Auch Hirschfeld hatte schon festgestellt, daß Homosexualität in einigen Familien gehäuft auftritt.

Transsexualismus

Eine ausführliche Diskussion des Transsexualismus wäre lohnend, würde sich dies nicht aus Platzgründen verbieten. Einige Kommentare müssen genügen. Ich selbst habe über 100 Transsexuelle in den ungefähr 30 Jahren meiner Arbeit in der Sexualforschung ausführlich interviewt. Eines der hervorstechendsten Ergebnisse ist, daß die Gefühle eines Menschen von sich selbst und wie er sich identifiziert, ob als männlich oder weiblich, ob als Mann oder Frau, unabhängig vom Geschlecht des bevorzugten erotischen Partners ist. Ein/e Transsexueller glaubt nicht aufgrund seiner oder ihrer Liebe zu einer anderen Person oder aufgrund eines erotischen Objekts, zum anderen Geschlecht zu gehören, sondern empfindet dies völlig unabhängig davon. Da es sich mit der heterosexuellen oder homosexuellen Identität ähnlich verhält, sollte dies nicht überraschen. Es verstärkt vielmehr die These, daß die sexuelle Präferenz eines Menschen oder seine Orientierung eine unterschiedliche Ebene der Sexualität ist und nicht von der sexuellen Identität oder Geschlechtsrollenidentität abhängt. Man kann ein Transsexueller mit heterosexueller, homosexueller oder ambisexueller Orientierung sein. Ich habe dies an anderer Stelle ausführlich dargelegt (Diamond 1976a, 1979, 1984, 1980). Es sollte bei dieser Gelegenheit auch erwähnt werden, daß Kinder, die von transsexuellen Eltern erzogen werden, sich nicht zu Transsexuellen entwickeln (Green 1978).

Schlußbetrachtung

Einige Sachverhalte scheinen einfach. Bei den Wirbellosen ist strukturelle und Verhaltens-Bisexualität weit verbreitet. Bei Fischen und anderen niedrigen Wirbeltieren ist diese Kombination ebenfalls nicht ungewöhnlich. Bei Säugetieren jedoch, und besonders beim Menschen, ist das strukturelle Phänomen selten und das Verhalten eine Frage der Definition.

Im Laufe der Zeit haben sich bestimmte Begriffe in der Sexologie entwickelt, um solche Definitionsprohleme in Angriff zu nehmen und zu klären. Man redet vontechnischen Jungfrauen (sie haben alles gemacht, außer ... ), Wesensgeschlechtsidentität (die innere Stimme, die unabhängig von Kultur und Erziehung sagt: «Ich bin ein Mann» oder «Ich bin eine Frau»), und man kann auch vonprimärer oderwahrer Bisexualität sprechen.

Man kann einen Sexualkontakt mit einem erotisch langweiligen und unattraktiven Partner aus nicht-sexuellen Gründen haben. Wir haben dies am Beispiel von Eingeborenen auf Neu Guinea gesehen, doch Menschen aller Kulturen zeigen in verschiedenen Umständen und mit verschiedenen Motiven sexuelle Verhaltensweisen aus nicht - erotischen Gründen. Man kann natürlich annehmen, daß ein sexueller Kontakt ohne erotisches Interesse am Geschlecht des Partners eine Art von Bisexualität ist. Aber derprimäre Bisexuelle oder Ambisexuelle ist jemand, der durch Männer und Frauen erotisch psychologisch erregt wird, nicht jemand, der mit Männern und Frauen Sexualkontakte hat, ohne von beiden erregt zu werden.

Manchmal wird zwischenprimärer undsekundärer Homosexualität unterschieden. Zur ersteren gehören Menschen, die seit Beginn ihrer erotischen Neigungen homosexuell orientiert sind, und letztere finden ihr homosexuelles Interesse erst nach einer vorhergehenden ausgedehnten heterosexuellen Periode oder durch Umstände, wo das Sexualverhalten unerotischen Zwecken dient. Vergleichsweise kann man von primärer und sekundärer Bisexualität sprechen. Außer der «Primär» - und «Sekundär» - Terminologie werden auch die Begriffe «wahr» und «pseudo» oder «falsch» benutzt. Auf diese Art kann man wahre und Pseudo - oder primäre und sekundäre Heterosexualität (vorgetäuschte heterosexuelle Aktivität durch einen primären Homosexuellen) haben, doch dies wird selten vorkommen. Primäre Heterosexualität ist am weitesten verbreitet, primäre Homosexualität weniger und am wenigsten primäre Bisexualität.

Es ist sicher, daß beide Arten (und mehr) Individuen existieren. Wie Kinsey et al. (1948) es ausdrückten: «Die Welt darf nicht in Schafe und Böcke geteilt werden. Es sind nicht alle Dinge schwarz oder weiß ... Die Natur handelt selten in getrennten Kategorien.» Die Prozentzahlen der jeweiligen Gruppe in der Menschheit sind nicht genau bekannt. Neuere Zeugnisse sprechen jedoch dafür, daß primäre Bisexualität - sexuelle Aktivitäten mit Männern und Frauen, ausgelöst durch erotische Erregung - relativ selten ist. Wenn sie vorkommt, was sehr viel seltener als bei Heterosexualität und Homosexualität der Fall ist, ist sie zweifellos das Resultat derselben biologischen Muster, die entweder eine eindeutige androphile oder gynophile Erregung determinieren.

Unähnlich denjenigen Menschen, bei denen die Neigung zu einem Erregungsmuster vorherrscht, sind bei den Bisexuellen die Nervenzentren oder - programme, die die sexuelle Objektwahl steuern, für beide Geschlechter sensibilisiert. Die meisten Zurschaustellungen bisexuellen Verhaltens sind jedoch eher eine Reaktion auf soziale und interpersonale Kräfte, als daß sie sich in genitalen Interaktionen manifestieren.

Die stärksten Indizien für eine biologische Basis der sexuellen Objektwahl/Partnerpräferenz stammen aus verschiedenen Bereichen, die oben genannt wurden: Untersuchungen, die nach Korrelationen und Ursache und Wirkung suchten; klinische Ergebnisse, kulturubergreifende Untersuchungen physiologische Reaktionsforschung, transsexuelle Fälle, Familiengenealogien und Zwillingsstudien (6, 7). Die genetischen Untersuchungen scheinen die überzeugendsten zu sein, und außer den bereits erwähnten, gibt es noch viele andere (Puterbaugh 1990; 8, 9).

Ihre biologische Fundierung bedeutet nicht, daß diese Verhaltensweisen nicht durch Erfahrung oder Lernen geformt werden können. Untersuchungen in vielen Disziplinen haben gezeigt, daß bisexuelle, homosexuelle und heterosexuelle Verhaltensweisen modifiziert werden können, um der individuellen Situation, sozialen Stereotypen und Sitten zu entsprechen. Andererseits verhalten sich viele Menschen, entgegen sozialen Zwängen, in einem Maße ambisexuell und homosexuell, daß dies ihr soziales, wenn nicht gar ihr physisches Leben gefährden könnte. Diese Verhaltensweisen, wie auch heterosexuelle, sind selbstentwickelt, sie steigen aus dem Inneren auf und werden häufig in einer zwanghaften Weise ausgedrückt.

Sexuelle Orientierung ist, wie alle anderen evolutionären Schlüsselverhaltensweisen, wie z. B. Gattenwahl, ein biologisch organisiertes Phänomen mit der Möglichkeit sozialer Modifikation und des Lernens. Eine neue Studie (Ernulf, Innala u. Whitam 1989) kam u dern Ergebnis, daß eine Mehrzahl der selbstidentifizierten Homosexuellen, ebenso wie die Heterosexuellen, ihre Orientierung eher für inhärent und in ihrem Wesen begründet halten als für erlernt oder aufgezwungen. Und es ist ihnen lieber, dies so zu sehen.

Doch dies zu sagen bedeutet nicht, daß wir alle Antworten zu den Fragen der sexuellen Orientierung oder der Partnerpräferenz haben. Es bedeutet nur, daß wir eine klarere Vorstellung haben, wo es sinnvoller sein könnte, diese Antworten zu suchen. Und wir müssen erkennen, daß die Auseinandersetzung mit dem Menschen bedeutet, daß wir einige der komplizierteren Szenarien zu erwarten haben, die die Natur hervorbringt.

Aus Gründen, die wir noch nicht verstehen, sind nicht alle Geschwister von homosexuellen Index - Personen homosexuell, nicht einmal bei eineiigen Zwillingen. Offensichtlich ist bei mehr als eine genetische Struktur im Spiel. Und diese interagieren anscheinend mit Genen anderer Eigenschaften und sozialen Kräften, um zu organisieren, wie sich das endgültige Verhalten manifestieren wird. Und warum hat bei eineiigen Zwillingsbrüdern, die nicht übereinstimmend homosexuell sind, nur eine Minderheit bisexuelle Verhaltensweisen, während die meisten heterosexuell (K = 0) sind? Intuitiv könnte man eine größere Anzahl Bisexueller im Verhältnis zu den Heterosexuellen erwarten. Es kann tatsächlich sein, daß Bisexualität in einem bestimmten Verhältnis zu Homosexualität und Heterosexualität steht, doch in ihren Entwicklungsmustern sehr unterschiedlich ist. Und ebenso faszinierend ist es für uns zu wissen, wie und warum einige soziale Faktoren es zu manchen Zeiten ermöglichen, diese inhärenten Anlagen zu modifizieren, während diese zu anderen Zeiten und in anderen Situationen nicht wirkungsvoll zu sein scheinen.

Wie zuerst vor ungefähr 30 Jahren (Diamond 1965) und seither häufig von mir behauptet, weisen alle verfügbaren Indizien darauf hin, daß die manifeste sexuelle Orientierung aller Wahrscheinlichkeit nach ein Ergebnis der Interaktion biologischer Kräfte ist, die sich mit umweltbedingten und sozialen Zwängen verstricken. Die Biologie erzeugt eine Prädisposition, eine Anlage, mit der das Individuum mit seiner oder ihrer Umgebung in Interaktion tritt (Diamond 1965, 1976/77, 1978, 1979, 1980, 1982, 1984, 1987a, 1987b, Diamond u. Karlen 1980). Und bestimmte Stadien oder «kritische Perioden» in der Entwicklung scheinen für die Organisation dieser Verhaltensweisen bedeutungsvoller als andere zu sein. Manche, die früher anders darüber dachten, z. B. Money (1963), kommen jetzt zu denselben Ergebnissen (Money 1988).

Es wird angenommen, daß die angelegte Prädisposition zu einem kognitiven Rahmen oder psychischen Symbolismus führt, der einen internen Standard erzeugt, mit dem Wahlmöglichkeiten des Verhaltens verglichen werden. Dies ist für die sexuelle Identität wie für die Partnerpräferenz gleichermaßen in Betracht zu ziehen 10. Im Hinblick auf die Identität sind männlich oder weiblich die einzig denkbaren Kategorien, doch in der Objekt- und Partnerwahl öffnet sich ein breiteres Spektrum (Diamond 1976/77, 1979). Dieses Spektrum kann nicht nur verschiedene Grade der Gynophilie oder Androphilie umfassen, die sich in Homosexualität, Bisexualität oder Heterosexualität umsetzen, sondern auch andere Attribute. Die Genetik begründet nicht nur Festlegungen, sondern auch Flexibilität. Zweifellos steht die genetische Flexibilität mit der Nichtübereinstimmung weiblicher Geschwister mit den Index - Homosexuellen in Zusammenhang.

Die innerlich erzwungene Fixierung kann sozialen Vorurteilen entsprechen oder nicht. Alle Menschen sind auf ihrem Weg durch das Leben gezwungen, innere Wünsche mit externen Kräften in Einklang zu bringen. Gesetzliche Beschränkungen und soziale Tabus oder andere Motive können einen Menschen dazu veranlassen, Verhaltensweisen zu zeigen oder sexuelle und emotionale Beziehungen zu Partnern einzugehen, die unter anderen Umständen nicht erstrebenswert wären, oder vor Beziehungen zurückzuweichen, die er eigentliche lieber einginge. Bietet sich jedoch eine Lücke im System, eine Gelegenheit, wird die Wahl eines Menschen sich manifestieren (Diamond 1978, 1979). Das biologische Erbe hat den meisten Menschen die Flexibilität gegeben, sich anpassen zu können.

In biologischen Untersuchungen zu Verhalten und Struktur ist es üblich zu fragen, wie sich dies an die Art anpaßt. Was sind die evolutionären Ursprünge oder Konsequenzen dieses Merkmals? Das ist dem nicht unähnlich, wie die Soziologie nach den gesellschaftlichen Ursprüngen oder Konsequenzen für irgendeine spezielle soziale Praktik fragt. Und, wenn Homosexualität oder Bisexualität eine biologische Grundlage haben, wie hat sie sich entwickelt und ist sie anpassungsfähig? Viele haben tatsächlich den evolutionären Aspekten der Homosexualität aus einer biologischen Perspektive besondere Aufmerksamkeit gewidmet, z. B. Hutchinson (1959), Kirsch (1982), Trivers (1971, 1974) und Wilson (1975). Ihre Schlußfolgerungen sind abweichend und spekulativ und kreisen einerseits um die Vorteile eines ausbalancierten Polymorphismus, der die Überlebenschancen der Art durch genetische Flexibilität erhöht, und andererseits um überlegungen, daß das Auftreten von Homosexuellen, die sich der Fortpflanzung verweigern, die Produktivität der Heterosexuellen erhöht. Diese Überlegungen sind interessant, doch .offensichtlich gänzlich spekulativ.

Ich denke jedoch, daß Menschen, während sie in ihrer erotischen Präferenz festgelegt sind, über eine extreme Flexibilität verfügen und daß Bisexualität und Homosexualität anpassungsfähige Mechanismen darstellen, um erotische und nicht -erotische Bedürfnisse zu befriedigen und sexuelle Spannungen abzubauen auf eine Weise, die sich von der Heterosexualität unterscheidet, ihr jedoch analog ist. Und nicht-heterosexuelle Aktivitäten bestehen weiter, weil sie keine Bedrohung für das Überleben der Art darstellen. Trotz der Bisexuellen und Homosexuellen gibt es genügend Menschen, die durch Reproduktion die Erhaltung der Art sichern.

Ein letztes Wort. Für einige ist die Vorstellung, daß sexuelle Orientierung biologisch bedingt ist, bedrohlich (Ernulf, Innala u. Whitam 1989). Manche haben ihrer Bestürzung darüber Ausdruck verliehen, daß Erkenntnisse (oder auch bloße Vermutungen) über die biologischen Kräfte, die die Entwicklung der sexuellen Orientierung steuern, von einigen Regierungen, religiösen, medizinischen oder sozialen Institutionen dazu benutzt werden könnten, Konformität mit einem diktierten Ideal zu erzwingen oder potentielle Homosexualität zu unterbinden, z. B. DeCecco (1987, 1990), Gagnon (1987), Schmidt (1984), Sigusch et al. (1982) - und auch Dörner (1983). Tatsächlich kann aber mit besseren Gründen das Argument vertreten werden, daß die Kenntnis der sozialen Konstruktion der sexuellen Orientierung leichter zu solchen Zwangsmaßnahmen und sozialen Manipulationen führen könnte. Selbst der Glaube, daß sexuelle Orientierung auf sozialen Konstrukten beruht, ist wahrscheinlich gefährlicher, weil selbst Despoten wissen, daß es einfacher ist, ein soziales Umfeld zu verändern als die biologische Grundlage. Unglücklicherweise brauchen Gruppierungen, die die Homosexualität oder Bisexualität ausrotten wollen, keine wissenschaftliche Rechtfertigung für ihre bösen Absichten. Sie begnügen sich mit ihrer eigenen Ignoranz und brauchen keine auf Tatsachen beruhenden Informationen, um ihre Ziele zu verfolgen. Dummheit und Vorurteile werden immer mehr gegen die Menschlichkeit arbeiten als Wissen und Akzeptanz. Tatsächlich ist die Wahrheit viel zu vielversprechend, um uns nicht allen zu nützen.

Deutsch von Sabrina Hausdörfer

Anmerkungen

1. Dieser Text wurde im Gedenken an Magnus Hirschfeld (1868-1935) konzipiert.

2. Dieser Vortrag, gehalten am 14. Juli 1990, ist meiner Tochter Leah Naiomi Diamond und ihrem Ehemann Gerd Harnisch anläßlich ihrer Hochzeit in Berlin am 6. Juli 1990 und meiner Frau Grace Hope gewidmet, die 1989 starb und am 15. Juli Geburtstag hatte.

3. Der Begriff Geschlecht (sex) wird gebraucht, wenn es sich um die biologische Bestimmung von männlich oder weiblich handelt. Der Begriff Geschlechtsrolle (gender) ist nur im bezug auf Menschen im sozialen Kontext angemessen. In diesem Sinne hat ein Mann, der als Frau lebt, ein männliches Geschlecht und eine weibliche Geschlechtsrolle.

4. Die Begriffe «männchenartig» und «weibchenartig» sind keine willkürlichen Entwicklungen. Bei der Ratte, wie bei allen nicht - menschlichen Säugetierarten, die wir kennen, sind beide Geschlechter ziemlich verschieden in den Mustern ihres Paarungsverhaltens. Unter normalen Umständen krümmen Männchen selten den Rücken und versuchen Weibchen selten, Artgenossen zu besteigen.

5. Am bekanntesten ist wahrscheinlich die Untersuchung von Humphreys (1970), die zeigt, daß viele verheiratete Männer sich auf homosexuelle Aktivitäten einlassen und dabei weiterhin ihren heterosexuellen Lebensstil und ihre heterosexuelle Identität beibehalten.

6. Ich habe es vermieden, mich hier ausführlich mit den endokrinologischen Indizien zu beschäftigen, die die Annahme einer biologischen Grundlage der sexuellen Orientierung unterstützen: einerseits aus Platzmangel, aber auch wegen der Kontroversen und ungeklärten Probleme, die mit diesen Untersuchungen zusammenhängen. ich denke, daß eine große Anzahl von Indizien inhärente männlich - weibliche Unterschiede in der Empfänglichkeit des Zentralen Nervensystems für hormonelle Reize zeigt, und daß diese Reaktionen heterosexuelle und homosexuelle Indikatoren sind. Der interessierte Leser kann sich jedoch Einblicke in beiden Seiten der Auseinandersetzung verschaffen durch die letzten Arbeiter von Dörner (1988), Gladue (1990), Gooren, Flyers und Courtney (1990) und Meyer-Bahlburg (1984).