Dinastia Qing

| Impero Cinese ZhonghuaDiguo Grande Qing Dà Qīng | |

|---|---|

ZhonghuaDiguo Grande Qing Dà Qīng | |

| Dati amministrativi | |

| Nome completo | Impero del Grande Qing, Impero Cinese |

| Nome ufficiale | |

| Lingue ufficiali | Inizialmente lingua manciù, poi Lingua cinese e Guanhua |

| Lingue parlate | Cinese, Manciù |

| Inno | 《 Gǒng Jīn'ōu ("Coppa d'oro massiccio") (1911–1912) |

| Capitale | Pechino (1644-1912) (2 485 442 ab. / 1910) |

| Altre capitali | Mukden (1636-1644) |

| Politica | |

| Forma di Stato | Monarchia |

| Forma di governo | Monarchia assoluta |

| Imperatore della Cina | elenco |

| Nascita | 1636 con Tiancong |

| Causa | Conquista Qing della Cina |

| Fine | 12 febbraio 1912 con Pu Yi |

| Causa | Destituzione dell'imperatore Pu Yi e proclamazione della Repubblica |

| Territorio e popolazione | |

| Bacino geografico | Asia orientale |

| Massima estensione | 14.700.000 km2 nel 1790[1][2] |

| Popolazione | 395 918 000 nel 1898 |

| Economia | |

| Valuta | Wén Tael (liǎng) |

| |

| Evoluzione storica | |

| Preceduto da | Dinastia Jin Posteriore Dinastia Shun Ming Meridionali Khanato degli Zungari Regno Celeste di Taiping |

| Succeduto da | |

| Ora parte di | |

La dinastia Qing o Ch'ing (cinese:

La dinastia Qing fu l'ultima dinastia cinese e la sua caduta nel 1912 per mano della rivoluzione Xinhai, guidata dal leader repubblicano di educazione occidentale Sun Yat-sen, segnò la fine della storia imperiale bimillenaria cinese e la nascita della Cina moderna. La repubblica originaria comprendeva circa l'80% dei territori ancora in possesso del Grande Qing prima della sua caduta (11,077 milioni di km2 su 13,1 nel 1911-12), incluse la Mongolia e Taiwan. I restanti 2,03 milioni di km2, noti come Resti dell'Impero Qing, rimasero sotto il dominio di varie signorie e successivamente dei giapponesi.[4][5]

Con una superficie di 15,0 milioni di km2 nel 1790 (ridotti a 14,7 nel XIX secolo), il Grande Qing fu l'impero più vasto del suo tempo e la prima dinastia cinese per espansione, insieme alla sola dinastia Yuan (15 milioni nel 1330), superando quella Tang.[3] Questo impero fu il quinto più vasto di sempre. Quand'era ancora denominata dinastia Jin posteriore, la superficie era di 12,73 milioni di km2, e di 10,6 milioni con i Manciù. Nel XX secolo il Grande Qing contava 440 milioni di sudditi, ovvero il 36,6% della popolazione mondiale, risultando l'impero più popoloso del mondo moderno.[5][6]

Formazione dello Stato Manciù

[modifica | modifica wikitesto]

La dinastia Qing non fu fondata dall'etnia degli Han che formano la stragrande maggioranza della popolazione. Il popolo semi-nomade dei Manciù si distinse per la prima volta nell'attuale Cina nord-orientale. Traendo vantaggio dall'instabilità politica e dalle ribellioni popolari che sconvolgevano la dinastia Ming, le forze militari dei Manciù si riversarono nel 1644 nella capitale dei Ming, Pechino, e vi rimasero fino alla detronizzazione della dinastia Qing nel corso della Rivoluzione Xinhai del 1911, quando l'ultimo imperatore abdicò all'inizio del 1912.

Lo stato Manciù fu formato da Nurhaci all'inizio del XVII secolo. Originariamente vassallo dei Ming, egli si dichiarò imperatore della neonata recente dinastia Jin (

Il successore di Nurhaci, Huang Taiji (Abahai) proseguì l'opera del padre incorporando le prime unità cinesi nel suo esercito, e adottò inoltre diverse istituzioni politiche Ming nel suo Stato Manciù, includendo anche funzionari di etnia Manciù introducendo un sistema di quote minime. Quando Lingdan Khan, l'ultimo gran Khan dei Mongoli, morì nel 1634 sulla strada per il Tibet, suo figlio Ejey si arrese ai Manciù e consegnò il grande sigillo della dinastia Yuan a Huang Taiji. Nel 1636 Huang Taiji rinominò lo Stato "Qing" (puro), facendo intuire l'ambizione di espanderlo oltre la Manciuria. In una serie di campagne militari sottomise la Mongolia Interna e la Corea e assunse il controllo della regione del fiume Amur (Heilongjiang).

La conquista della Cina

[modifica | modifica wikitesto]Dopo anni di tumulti, la capitale Ming, Pechino, venne saccheggiata da una coalizione di forze ribelli capeggiate da Li Zicheng. La dinastia Ming finì ufficialmente quando l'ultimo imperatore Ming si suicidò impiccandosi su un albero di una collina che dominava la Città proibita. Dopo aver preso Pechino nell'aprile del 1644, Li Zicheng condusse un esercito di 60.000 uomini per confrontarsi con Wu Sangui, il generale al comando della guarnigione Ming forte di 100.000 uomini a guardia di Shanhaiguan (

Insieme i due eserciti incontrarono le forze ribelli di Li Zicheng nella battaglia del 27 maggio 1644. Anche se i ribelli furono messi in fuga, l'esercito di Wu era così stremato dal quel combattimento che non ebbe altra possibilità se non quella di unirsi alle forze mancesi per riprendere Pechino il 6 giugno 1644 e iniziare la conquista dell'intera Cina. Ci vollero altri diciassette anni per combattere i lealisti dei Ming, i loro pretendenti e i ribelli. L'ultimo pretendente Ming, il principe Gui, fuggì in Birmania, ma fu catturato da una spedizione dei Qing capeggiata da Wu Sangui e venne giustiziato all'inizio del 1662.

I governatori manciù istituirono il famoso "ordine del codino", che costrinse gli Han ad adottare la capigliatura manciù (il "codino infame") e il conseguente abbigliamento, che simboleggiava la loro fedeltà alla dinastia. La severa regola decretava che tutti i maschi Han cinesi si dovessero rasare i capelli sulla fronte a metà del capo e raccogliere tutti i capelli rimasti in una lunga coda. Questo ordine violava l'etica confuciana e la pratica cinese, che stabiliva che non si dovevano tagliare i capelli. Durante i 268 anni di governo manciù vi furono diverse ribellioni proprio a causa di questa ordinanza.

Regno dell'imperatore Kangxi e consolidamento

[modifica | modifica wikitesto]L'imperatore Kangxi (r. 1662-1722) salì al trono all'età di sette anni. Nei primi anni del suo regno fu molto aiutato dalla nonna, la grande favorita Xiaozhuang. I manciù si resero conto che difendere il loro impero, acquisito di recente, non era un compito facile. La vastità del territorio cinese significava che vi erano truppe di bandiera per proteggere le città chiave, un reggimento che formava l'ossatura di una rete di difesa che si reggeva soprattutto su soldati Ming arresisi alla nuova dinastia regnante.

Proprio tre generali Ming che si arresero, si distinsero per i loro contributi alla causa imperiale Qing, ricevettero il titolo nobile di principi feudali (

Con il passare degli anni, i tre signori feudali e i loro territori divennero inevitabilmente sempre più autonomi. Infine, nel 1673, Shang Kexi presentò una petizione all'imperatore Kangxi, manifestando il suo desiderio di ritirarsi dalla sua città natale nella provincia di Liaodong (

Messo di fronte alla perdita del suo potere, Wu Sangui capì di non avere altra scelta se non di scatenare una rivolta. Fu raggiunto da Geng Zhoming e dal figlio di Shang Kexi, Shang Zhixin (

Le minacce, tuttavia, non erano tutte intestine. L'imperatore Kangxi condusse la Cina personalmente in una serie di campagne militari contro il Tibet, la Zungaria e la Russia. Concertò il matrimonio di sua figlia con il Khan Gordhun per evitare un'invasione. La campagna militare di Gordhun contro i Qing fallì, rafforzando ulteriormente l'impero. Anche Taiwan nel 1683 fu conquistata dalle forze Qing dal figlio di Zheng Jing, Zheng Ke-Shuang. Il nonno di Zhen Ke-Shuang, Koxinga, l'aveva conquistata agli olandesi.

Dall'inizio della Dinastia Yuan, alla fine del XVII secolo la Cina si trovava in un momento di massimo splendore. Kangxi era riuscito a rafforzare il controllo del governo Qing sulla Cina vera e propria. Trattò inoltre con molti missionari Gesuiti che vennero in Cina con la speranza di ottenere conversioni di massa. Sebbene avessero fallito nel loro intento, Kangxi continuò a ospitare pacificamente i missionari a Pechino.

Gli imperatori Yongzheng e Qianlong

[modifica | modifica wikitesto]

Dopo la morte di Kangxi nell'inverno del 1722, il suo quarto figlio Yinzhen gli successe nel ruolo di imperatore Yongzheng (r. 1723 - 1735). Fu un personaggio controverso a causa della sua possibile usurpazione del trono, e negli ultimi anni di Kangxi fu coinvolto in dure lotte politiche con i suoi fratelli. Yongzhen era un amministratore che lavorava duramente e governava con il pugno di ferro. Il suo primo passo verso un regime più duro, arrivò quando portò il sistema di indagine statale degli standard originali[non chiaro]. Nel 1724 scoprì che dei funzionari manipolavano i tassi di cambio, allo scopo di adattarli alle loro necessità finanziarie. Quelli che vennero colti in flagrante furono immediatamente esautorati o, nei casi estremi, giustiziati. Yongzheng ordinò anche la creazione di un centro di comando generale (

Yongzheng dimostrò grande fiducia negli ufficiali Han e nominò molte delle sue guardie personali in posizioni prestigiose. Nian Gengyao venne nominato per condurre una campagna militare al posto del fratello dell'imperatore Yinti nello Qinghai. Le azioni arroganti di Nian, comunque, portarono alla sua caduta nel 1726. Il regno di Yongzheng vide il consolidamento del potere imperiale al suo apogeo nella storia cinese e diversi territori vennero incorporati nel Nord-Ovest.

Yongzheng morì nel 1735. Gli succedette il figlio Hongli con il nome di Qianlong (r. 1735 - 1796). Era conosciuto come un abile generale. Succedendo al trono all'età di 24 anni, Qianlong condusse personalmente l'esercito nelle campagne vicino allo Xinjiang e in Mongolia. Vennero successivamente sedate rivolte e sommosse nel Sichuan e in parti della Cina Meridionale.

Durante i regni di Yongzheng e di suo figlio Qianlong, il potere Qing raggiunse l'apogeo, governando su 15 milioni di chilometri quadrati di territorio nel 1790.[7] Era il quinto impero più vasto della storia e la prima dinastia cinese insieme agli Yuan (15 milioni nel 1330). Un'estensione di 14,7 milioni di chilometri quadrati fu raggiunta di nuovo e mantenuta nel 1850 per breve tempo.[6]

Per circa quarant'anni, durante il regno di Qianlong, il governo Qing vide il ritorno di una grande corruzione. Il funzionario Heshen fu probabilmente uno dei più corrotti nell'intera dinastia Qing. Alla fine fu costretto a suicidarsi dal figlio di Qianlong, Jiaqing (r. 1796-1820).

Ribellioni, tumulti e pressioni esterne

[modifica | modifica wikitesto]

Opinione comune sulla Cina del XIX secolo è che in quest'era il controllo dei Qing si indebolì, diminuendo la prosperità dell'intera Cina. Infatti la nazione soffriva di un enorme squilibrio sociale, di stagnazione economica, e di un esplosivo tasso demografico che ridusse la disponibilità pro capite di alimenti. Gli storici offrono varie spiegazioni a questi avvenimenti, ma generalmente si è d'accordo che il potere dei Qing fosse tormentato da problemi interni e da una pressione esterna che era semplicemente eccessiva per il vetusto apparato statale cinese, per la burocrazia e per il sistema produttivo.

La rivolta dei Taiping a metà del XIX secolo è stata la prima grande espressione del sentimento anti-manciù che minacciava la stabilità della dinastia Qing, un fenomeno che sarebbe solo aumentato negli anni successivi, soprattutto con l'instaurazione del Regno Celeste di Taiping nel 1851 da parte di Hong Xiuquan. Comunque il numero orribile delle vittime di questa ribellione - ben 30 milioni di persone potrebbero essere morte - e la completa devastazione di un'ampia area nel sud del paese sono state in un certo senso messe in secondo piano da un altro conflitto, sebbene non sanguinoso: il mondo esterno, con le sue idee e le sue tecnologie, ebbe un enorme impatto rivoluzionario su uno stato Qing traballante e sempre più debole.

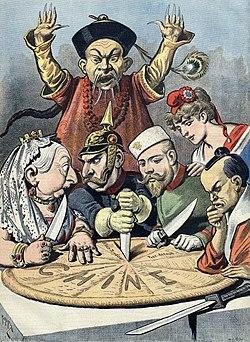

Uno dei fattori principali che influirono negativamente sulla Cina del XIX secolo fu il problema di come trattare con altri paesi. Nei secoli precedenti l'Europa e la Cina erano state molto isolate - la corte cinese nutriva pregiudizi nei confronti delle altre nazioni, che considerava barbare e incivili, e perciò non aveva interesse a sviluppare relazioni esterne. Gli Stati europei, nel frattempo, non erano interessati a commerciare con la Cina, poiché questa era, semplicemente, troppo lontana. Il XIX secolo vide però una graduale espansione degli imperi europei in tutto il mondo, dato che gli stati europei sviluppavano economie più forti basate sul commercio marittimo.

Verso la fine del XVIII secolo colonie europee si erano stabilite nella vicina India e in Indonesia, mentre l'Impero russo aveva annesso aree della Cina settentrionale. Durante le guerre napoleoniche la Gran Bretagna tentò di forgiare un'alleanza con la Cina, inviando una flotta ad Hong Kong con doni per l'imperatore, inclusi esempi delle ultime tecnologie e arti europee. Quando l'ambasciata britannica ricevette una lettera da Pechino che spiegava che la Cina non era troppo impressionata dagli sviluppi raggiunti dall'Europa, ma che il re Giorgio III era benvenuto nel rendere omaggio alla corte cinese, il governo britannico, offeso, rinunciò a qualsiasi tentativo successivo di migliorare le relazioni con il regime dei Qing.

Nel 1793 il regime stabilì ufficialmente che la Cina non aveva bisogno dei manufatti europei. In seguito i principali mercanti cinesi accettarono in pagamento delle loro merci soltanto lingotti d'argento. La grande domanda europea di merci cinesi quali la seta, il tè e l'oppio poteva essere soddisfatta solo quando le imprese commerciali europee acconsentivano a pagare la Cina in argento.

Quando, nel 1815, finirono le guerre napoleoniche, il commercio mondiale crebbe rapidamente e la vasta popolazione cinese offrì mercati illimitati alle merci europee. L'aumento di tale commercio, tuttavia, creò una crescente ostilità tra i governi europei e il regime dei Qing.

Alla fine del 1830 i governi di Gran Bretagna e Francia erano profondamente preoccupati per il deflusso dei metalli preziosi, e pertanto cercarono formule commerciali alternative con la Cina - la più estrema delle quali fu di rendere la Cina dipendente dall'oppio. Quando il regime dei Qing cercò di bandire il traffico dell'oppio nel 1838, la Gran Bretagna dichiarò guerra alla Cina.

La prima guerra dell'oppio rivelò lo stato di decadenza dell'esercito cinese che, sebbene superasse di gran lunga quello britannico per numero, disponeva di una tecnologia e di tattiche inadeguate per una guerra contro la potenza mondiale dominante. La marina da guerra Qing, composta interamente da giunche di legno, non poteva competere con le imbarcazioni della Royal Navy. Nelle battaglie di terra i soldati britannici, che impiegavano fucili moderni e artiglieria, superavano le forze Qing per manovrabilità e potenza di fuoco. I Qing si arresero nel 1842 e ciò inferse alla Cina un colpo decisivo e umiliante. Il trattato di Nanchino, che prevedeva il pagamento di riparazioni per i danni di guerra, permise agli Europei l'accesso senza restrizioni nei porti cinesi e cedette l'isola di Hong Kong alla Gran Bretagna, rivelando molte inadeguatezze nel governo Qing e provocando ribellioni sparse contro il regime.

Le potenze occidentali, ampiamente insoddisfatte del trattato di Nanchino, diedero solo un appoggio superficiale al governo Qing durante le ribellioni del Taiping e dei Nian. La produzione della Cina precipitò durante le guerre, mentre vaste aree agricole venivano distrutte, milioni di persone perdevano la vita e numerosi eserciti dovevano essere levati e armati per combattere i ribelli. Nel 1854 la Gran Bretagna tentò di rinegoziare il Trattato di Nanchino inserendo clausole che permettessero l'accesso commerciale ai fiumi cinesi e la creazione di un'ambasciata britannica permanente a Pechino. Quest'ultima clausola offese il regime dei Qing, che si rifiutò di firmare, provocando così una nuova guerra contro la Gran Bretagna. La seconda guerra dell'oppio terminò con un'altra cocente sconfitta cinese, mentre i Trattati di Tientsin contenevano clausole molto umilianti per i Cinesi, quali la richiesta che tutti i documenti ufficiali cinesi venissero scritti in inglese e la concessione alle navi da guerra britanniche di un accesso incondizionato a tutti i fiumi navigabili cinesi. Secondo la storiografia cinese è a partire da questo periodo che può considerarsi iniziato il secolo dell'umiliazione.[8]

Il governo dell'imperatrice favorita Cixi

[modifica | modifica wikitesto]Alla fine del XIX secolo emerse un nuovo leader. L'imperatrice Cixi, concubina dell'imperatore Xianfeng (r. 1850-1861), madre dell'imperatore bambino Tongzhi e zia dell'imperatore Guangxu, s'impadronì del governo Qing e fu di fatto leader della Cina per 47 anni. Inscenò un colpo di Stato per detronizzare la reggenza condotta da Sushun nominato dall'ultimo imperatore. Era nota per la sua partecipazione dietro le quinte (

Nel 1860 la dinastia Qing aveva sedato le ribellioni con l'aiuto di una milizia organizzata dalla nobiltà cinese. Vennero costituiti diversi eserciti modernizzati, incluso il famosissimo esercito Beiyang. Comunque, durante la prima guerra sino-giapponese le flotte del "Pei-yang" furono distrutte (1894-95). La reazione a questa disfatta fu di riconoscere la necessità di ulteriori riforme più grandi ed estese. Dopo l'inizio del XX secolo la dinastia Qing era in preda ad un dilemma. Poteva procedere con le riforme e scontentare così la nobiltà conservatrice o poteva bloccare le riforme scontentando i rivoluzionari. La dinastia Qing tentò di seguire una via di mezzo, ma finì per alienarsi entrambe le parti.

Dopo 10 anni di reggenza nel regno dell'imperatore Guangxu (r. 1875 - 1908), la pressione occidentale era così forte che fu costretta a rinunciare ad ogni sorta di potere. Nel 1898 Guangxu tentò la riforma dei cento giorni (

Nel 1901, in seguito all'assassinio dell'ambasciatore tedesco, l'alleanza delle otto nazioni (

Nel 1912 l'impero cadde e fu proclamata la Repubblica di Cina, che comprendeva circa l'80% dei territori imperiali del 1911. Rimasero diversi territori sotto il dominio di dinastie locali, noti nel complesso come Resti dell'Impero Qing; saranno poi conquistati in gran parte dall'Impero giapponese dal 1932 al 1942.[4]

Governo Qing e società

[modifica | modifica wikitesto]Società

[modifica | modifica wikitesto]

Gli uomini manciù avevano l'abitudine di raccogliere i capelli in un codino. Durante la dinastia Qing i manciù resero questa pratica obbligatoria anche per la popolazione Han e qualsiasi uomo che fosse stato trovato sprovvisto di codino per strada veniva decapitato.

L'imperatore Kangxi ordinò che venisse redatto il più grande dizionario di caratteri cinesi e sotto l'imperatore Qianlong venne eseguita la compilazione dei lavori importanti sulla cultura cinese. Migliaia di libri considerati politicamente inaccettabili dai governatori manciù vennero distrutti man mano che il catalogo veniva compilato.

Il 24 aprile 1909 venne fondata la Biblioteca Capitale, che sarebbe poi diventata la Biblioteca nazionale della Cina,[9] la più grande biblioteca asiatica[10][11] e una delle più grandi al mondo, contenente circa 23 milioni di volumi.[12]

Politica

[modifica | modifica wikitesto]Il corpo amministrativo principale della dinastia Qing era il Gran Consiglio composto dall'imperatore e dagli alti dignitari. La dinastia era caratterizzata da un doppio sistema di nomine con la quale ogni posizione nel governo centrale aveva un manciù e uno han che lo assegnavano. Durante il regno di Qianlong, per esempio, i membri della sua famiglia si distinguevano per i paramenti con un grande emblema circolare sulla schiena, mentre uno Han poteva solo sperare di indossare capi di abbigliamento con un emblema quadrato. Questo significava effettivamente che qualsiasi guardia di corte poteva distinguere i membri della famiglia semplicemente guardando la schiena. Se si eccettuano la Mongolia, il Tibet e lo Xinjiang, la dinastia Qing adottò un blando sistema di controllo e l'imperatore Qing agiva come i Khan mongoli, paladini del Buddhismo tibetano e sostenitori dei Musulmani.

Come questo sistema debba essere definito con precisione è ancora oggetto di controversie per via delle sue attuali implicazioni politiche. I sostenitori del nazionalismo cinese rimproverano al governo Qing di aver concesso a queste regioni un eccessivo grado di autonomia all'interno di un singolo stato nazionale, mentre i sostenitori dell'indipendenza tibetana sostengono che la dinastia Qing fosse un'unione personale tra parecchi stati nazionali.

Comunque, nel 1884 la politica dei Qing cambiò, con l'istituzione della provincia dello Xinjiang. In risposta all'azione militare britannica e russa in Xinjiang e Tibet, i Qing inviarono unità del nuovo esercito che sorprendentemente agirono con successo contro le unità britanniche.

L'abdicazione dell'imperatore manciù, che aveva unito l'impero, portò inevitabilmente a dispute sullo status dei territori esterni dei Qing. Era e rimane la posizione dei nazionalisti mongoli e tibetani, poiché giurarono fedeltà al monarca Qing con una formula personale, per cui, con l'abdicazione dei Qing, non erano legati da alcuna fedeltà allo stato cinese. Questa posizione venne rifiutata dalla nuova repubblica cinese e in seguito dalla repubblica popolare, che hanno reclamato che queste terre rimanessero parte integrante della Cina. Le potenze occidentali accettarono la seconda di queste teorie, soprattutto per evitare attriti con la Cina.

Burocrazia

[modifica | modifica wikitesto]

Il sistema amministrativo della dinastia Qing si è evoluto rispetto ai suoi predecessori, i Ming. Nella sua forma più evoluta di stato, il governo Qing era concentrato attorno all'imperatore come sovrano assoluto che presiedeva su sei ministeri, ognuno di questi comandato da due segretari di stato supremi (

Ministero delle nomine civili (

Ministero dell'economia (

Ministero del cerimoniale (

Ministero della guerra (

Ministero della giustizia (

Ministero delle infrastrutture (

Oltre ai sei ministeri il governo Qing disponeva anche di un unico ufficio per gli affari feudatari (

Anche se il ministero dei rituali e l'ufficio degli affari feudatari condivisero i doveri di un ministero degli esteri presto divennero uno solo. Questa divisione era causata dalla tradizionale considerazione imperiale di credere la Cina come centro del mondo, mentre tutti gli stranieri erano considerati come barbari, estranei alla civiltà, non meritevoli di uno status ugualitario a livello diplomatico. Il 1861 fu l'anno della svolta, un anno dopo la sconfitta nella seconda guerra dell'oppio contro la coalizione anglo-francese, perché il governo Qing si piegasse alle pressioni straniere e creasse un ufficio per gli affari esteri conosciuto per il nome preoccupante di "Tribunale per la gestione degli affari di tutte le nazioni" (Zǒnglǐgégūoshíwú Yāmēn|

Esercito

[modifica | modifica wikitesto]Inizi e primi sviluppi

[modifica | modifica wikitesto]Lo sviluppo del sistema militare Qing può essere diviso in due lunghi periodi separati dalla rivolta dei Taiping (1850 - 1864). Nella fase iniziale l'esercito Qing era radicato nelle unità di bandiera manciù, create per la prima volta da Nurhaci come metodo per organizzare la società al di là di piccole affiliazioni di clan. C'erano in tutto otto unità di bandiera, differenziate dai colori: Bianco, Giallo, giallo bordato, blu e blu bordato, rosso, rosso bordato. Il giallo, il giallo bordato e le bandiere bianche erano conosciute come le tre bandiere superiori (

Mentre il potere Qing si espandeva a nord della grande muraglia negli ultimi anni della dinastia Ming il sistema delle bandiere fu ampliato dal figlio di Nurhaci e dal suo successore Huang Taiji, per includere bandiere cinesi e mongole. Mentre conquistavano territori precedentemente governati dalla dinastia Ming, gli eserciti relativamente piccoli venivano assorbiti nell'esercito dello Stendardo Verde (

Pace e stagnazione

[modifica | modifica wikitesto]Gli eserciti di bandiera erano divisi per etnie, ossia tra mancesi e mongoli. Sebbene esistesse un terzo ramo di uomini di bandiera cinesi, fatto da quelli che si erano uniti ai manciù prima della loro conquista della Cina, gli uomini di bandiera cinesi non vennero mai considerati dal governo Qing come pari agli altri due rami in parte perché vi si erano aggregati in un secondo tempo e anche per la loro schiatta Han. La natura del loro servizio - principalmente in fanteria, artiglieria e tra i vettovagliamenti - era considerato estraneo alle tradizioni nomadi dei manciù che prediligevano la cavalleria come tecnica di combattimento.

Dopo la conquista, i cinesi nelle truppe delle unità di bandiera venivano velocemente spostati nell'armata dello stendardo verde e gli uomini di bandiera cinesi smisero di esistere del tutto dopo la riforma delle insegne voluta dall'imperatore Yongzheng per ridurre le spese imperiali. L'origine socio-militare del sistema delle insegne significò che la popolazione all'interno di ogni gruppo e le loro sottodivisioni erano ereditarie e rigide. Solo in circostanze speciali specificate da un editto imperiale erano permessi spostamenti di soldati tra le varie insegne. Al contrario l'armata dello stendardo verde fu fin dall'inizio pensata come formata da professionisti volontari. Comunque durante il lungo periodo di pace dal XVII secolo alla metà del XIX, gli arruolamenti dalle comunità rurali diminuirono, in parte per la posizione negativa del neoconfucianesimo nei confronti della carriera militare. Al fine di mantenere le forze, la armata dello stendardo verde iniziò far diventare ereditaria la carriera militare.

Dopo la conquista, l'esercito delle insegne manciù, forte di circa 200.000 uomini fu diviso: metà divenne l'armata proibita delle otto insegne (

La politica di dislocare le truppe delle insegne in varie città non era un mezzo per proteggere ma piuttosto un modo per incutere timore ai cinesi soggiogati. Come risultato, dopo un secolo di pace e mancanza di allenamento sul campo, le truppe dell'insegna manciù si erano molto indebolite. Inoltre, prima della conquista, l'insegna manciù era un'armata di cittadini e i suoi membri erano contadini e pastori manciù obbligati a prestare servizio militare per lo stato in caso di guerra. La decisione del governo Qing di far diventare le truppe delle insegne una forza fatta di professionisti per cui ogni benefit e bisogno era supplito dalle casse dello stato portò la ricchezza e con essa la corruzione ai soldati semplici dell'insegna Manciù e affrettò il decadimento dell'esercito. Questo accadde anche per lo stendardo verde. In tempo di pace, il mestiere di soldato divenne solo un lavoro da cui ricavare ricchezze. Soldati e comandanti trascuravano allo stesso modo le esercitazioni, preoccupandosi solo dello stipendio. La corruzione era dilagante, dato che i comandanti delle unità regionali facevano la cresta al momento di richiedere risorse al quartier generale. Quando scoppiò la rivolta dei Taiping a metà del XIX secolo la corte dei Qing scoprì - in ritardo - che né le truppe delle insegne né quelle dello stendardo verde, riuscivano a sedare i rivoltosi e neanche a tenere a bada gli invasori alle frontiere.

Transizione e modernizzazione

[modifica | modifica wikitesto]All'inizio della rivolta dei Taiping, le forze dei Qing soffrirono una serie di sconfitte disastrose, culminanti nella perdita della città capoluogo di regione Nanchino (

Poiché Zeng aveva iniziato la sua carriera come mandarino e non aveva alcuna esperienza militare, basò il piano per la formazione della Armata Xiang su quella del generale della dinastia Ming Qi JiGuan (

Innanzitutto, il sistema Yongying segnò la fine del dominio manciù nell'organizzazione militare imperiale. Sebbene le armate delle insegne e dello stendardo verde continuassero a depredare le risorse destinate all'intera amministrazione Qing, da allora in poi i corpi Yongying divennero di fatto le truppe di prima linea del governo imperiale. In secondo luogo il sistema Yongying era finanziato con denaro delle province e guidato da comandanti regionali e questo passaggio di potere dal centro alle regioni indebolì il controllo del governo centrale sull'intera nazione. Comunque nonostante questi aspetti negativi questa "devoluzione" fu ritenuta necessaria dato che la priorità era recuperare il gettito fiscale nelle province occupate dai ribelli. Alla fine la natura della struttura del comando Yongying fece sì che i suoi comandanti, una volta fatta carriera e arrivati ai ruoli burocratici, gettarono il seme per la fine dei Qing e il definitivo scoppio degli scontri tra signori della guerra locali.

Alla fine del XIX secolo la Cina stava velocemente precipitando in uno stato semicoloniale. Anche gli elementi più conservatori della corte Qing non poterono più ignorare la debolezza dell'esercito cinese a confronto con i "barbari" stranieri che premevano alle porte. Nel 1860, durante la seconda guerra dell'oppio la capitale Pechino fu conquistata e il vecchio palazzo d'Estate fu preso dalla relativamente piccola coalizione anglo-francese (25.000 uomini). Nonostante i cinesi avessero inventato la polvere da sparo all'epoca della dinastia Song e usassero le armi da fuoco già da allora, le armi costruite in Occidente con le tecnologie della grande rivoluzione industriale come ad esempio la canna da fucile con scanalature (1855), la mitragliatrice Maxim (1885), e le navi da guerra a vapore (fine dell'Ottocento) avevano reso l'esercito e la marina cinesi, per tradizione ben addestrati ed equipaggiati, obsoleti. I tentativi di "occidentalizzare" e modernizzare le truppe cinesi, per la maggior parte nell'esercito Huai non ebbero grande successo, in parte per mancanza di denaro e in parte per poca volontà da parte del governo Qing di fare queste riforme.

La sconfitta nella prima guerra sino-giapponese del 1894 - 1895 segnò lo spartiacque per la politica del governo Qing. Il Giappone, una nazione a lungo considerata dai cinesi come poco più di uno stato nato da una banda di pirati, aveva battuto il suo vicino maggiore e così annullato l'orgoglio dei Qing: la nuova flotta del mare del Nord. Così facendo il Giappone divenne la prima nazione asiatica a raggiungere la potenza coloniale dei paesi occidentali. La sconfitta fu così ancor più scioccante se vista nel contesto in cui accadde, solo tre decenni dopo il Rinnovamento Meiji adottata per emulare lo sviluppo economico e tecnologico delle nazioni occidentali. Alla fine, nel dicembre 1894 il governo Qing realizzò delle riforme concrete nell'esercito e per riaddestrare unità speciali con azioni tattiche e armamenti occidentali.

Caduta della dinastia

[modifica | modifica wikitesto]All'inizio del XX secolo iniziarono ad esserci ribellioni di massa. Cixi e l'imperatore Guangxu morirono entrambi nel 1908, lasciando l'autorità centrale in crisi e senza effettivo controllo del paese. Pu Yi, il figlio maggiore del principe Zaifeng, di soli due anni, fu nominato successore, lasciando a Zaifeng la reggenza. Il Generale Yuan Shikai fu allontanato.

A metà del 1911 Zaifeng creò il "Gabinetto della famiglia imperiale", un organo di consiglio del governo imperiale formato quasi interamente da membri della famiglia manciù Aisin Gioro. Questa azione suscitò molte critiche da parte dei funzionari anziani come Zhang Zhidong.

La Rivolta di Wuchang nel 1911 dette inizio alla Rivoluzione Xinhai che portò alla proclamazione della Repubblica di Cina e alla fine del Celeste Impero.

A Nanchino, con Sun Yat-sen come presidente provvisorio, numerose province iniziarono a separarsi dal controllo dei Qing. La situazione disperata, il governo imperiale richiamò Yuan Shikai al comando dello stato maggiore e della armata Beiyang, affinché sconfiggesse i rivoluzionari. Dopo aver ricevuto carica di Primo Ministro e aver creato il suo Gabinetto, Yuan osò chiedere la rimozione di Zaifeng dalla reggenza e con l'appoggio della imperatrice vedova Longyu la richiesta venne esaudita.

Senza Zaifeng, Yuan Shi-kai e i suoi comandanti Beiyang riuscirono a dominare la politica dei Qing. Essi ritenevano che la guerra fosse un'opzione irragionevole e costosa, specialmente ora che il governo Qing puntava alla riforma nel senso di una monarchia costituzionale. Similmente, il governo di Sun Yat-sen voleva una repubblica costituzionale, con lo stesso obiettivo di un miglioramento per la comunità e l'economia cinese. Con il permesso dell'imperatrice vedova Longyu, Yuan iniziò a negoziare con Sun Yat-sen. Gli accordi portarono alla abdicazione dell'imperatore bambino Pu Yi (1912) e alla nomina di Yuan alla presidenza della repubblica. Si concluse così la storia imperiale bimillenaria della Cina.

L'eredità

[modifica | modifica wikitesto]Come conseguenza della rivoluzione Xinhai, si insediò una nuova Repubblica di Cina (che copriva l'80% dei territori imperiali nel 1911, pari a 13,1 milioni di km2) e l'ultimo imperatore, Pu Yi, abdicò. Fu restaurato per breve tempo nel 1917 durante la restaurazione Manciù, mentre nel 1915-16 la repubblica divenne brevemente l'impero di Cina.[5] I 268 anni della dinastia Qing avevano conosciuto gloriosi successi, umilianti sconfitte e profondi cambiamenti in tutti gli aspetti della vita dei cinesi. La Cina di oggi è stata plasmata da queste esperienze. Il consolidamento del potere dei Qing fu accompagnato da un'espansione territoriale e i confini della Cina moderna riflettono in gran parte i successi delle campagne militari della dinastia.

Linea di successione degli imperatori

[modifica | modifica wikitesto]Gli imperatori sono riportati con il nome con il quale sono più comunemente conosciuti[13].

Note

[modifica | modifica wikitesto]- ^ Peter Peter Turchin, Jonathan M. Adams e Thomas D. Hall, East-West Orientation of Historical Empires (PDF), in Journal of World-Systems Research, vol. 12, n. 2, dicembre 2006, p. 222–223, ISSN 1076-156X. URL consultato il 7 luglio 2020 (archiviato il 7 luglio 2020).

- ^ Rein Taagepera, Expansion and Contraction Patterns of Large Polities: Context for Russia (PDF), in International Studies Quarterly, vol. 41, n. 3, settembre 1997, p. 492–502, DOI:10.1111/0020-8833.00053, JSTOR 2600793. URL consultato il 7 luglio 2020 (archiviato il 7 luglio 2020).

- ^ a b Qing Dynasty History, Key Events of China's Last Dynasty, su China Highlights. URL consultato il 14 ottobre 2019.

- ^ a b c (EN) Qing dynasty | Definition, History, & Achievements, su Encyclopedia Britannica. URL consultato il 5 ottobre 2019.

- ^ a b c (EN) Republic of China (1912-1949) – Chinese History: Modern China Facts, su Totally History, 16 maggio 2011. URL consultato il 3 ottobre 2019.

- ^ a b (EN) Ancient China, in Ancient History Encyclopedia. URL consultato il 2 ottobre 2019.

- ^ 1644 - 1911: Qing Dynasty, su museocineseparma.org. URL consultato il 14 ottobre 2019.

- ^ Davide Regazzoni, “La Cina nella storia globale” a cura di Guido Samarani, su Pandora Rivista, 20 aprile 2020. URL consultato il 3 marzo 2023.

- ^ (EN) American Contributions to Modern Library Development in China: A Historic Review, su darkwing.uoregon.edu. URL consultato il 24.06.2009.

- ^ (EN) National Library of China to Add Its Records to OCLC WorldCat, su newsbreaks.infotoday.com, Information Today, 06.03.2008. URL consultato il 24.06.2009.

- ^ (EN) National Library of China to add its records to OCLC WorldCat, su librarytechnology.org, Library Technology Guides, 28.02.2008. URL consultato il 24.06.2009 (archiviato dall'url originale il 10 marzo 2008).

- ^ From Tortoise Shells to Terabytes: The National Library of China's Digital Library Project, su libraryconnect.elsevier.com, Library Connect. URL consultato il 24.06.2009 (archiviato dall'url originale il 16 luglio 2011).

- ^ The Cambridge History of China, vol. 9, pag. 75, e vol. 10, pag 666-667.

Bibliografia

[modifica | modifica wikitesto]- Bartlett, Beatrice S. Monarchs and Ministers: The Grand Council in Mid-Ch'ing China, 1723-1820. Berkeley and Los Angeles: University of California Press, 1991.

- Ebrey, Patricia. Chinese Civilization: A Sourcebook. New York: Simon and Schuster, 1993.

- Elliott, Mark C. "The Limits of Tartary: Manchuria in Imperial and National Geographies." Journal of Asian Studies 59 (2000): 603-46.

- Faure, David. Emperor and Ancestor: State and Lineage in South China. 2007.

- Rawski, Evelyn S. The Last Emperors: A Social History of Qing Imperial Institutions. Berkeley and Los Angeles: University of California Press, 1998. ISBN 0-520-21289-4.

- Smith, Richard Joseph. http://books.google.com/books?id=2wlEgLim2DEC[collegamento interrotto]. Westview Press, 1994. ISBN 0-8133-1347-3.

- Têng, Ssu-yü, and John King Fairbank, eds. China's Response to the West: A Documentary Survey, 1839–1923. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1979.

- Tong, Chee Kiong, and Kwok B. Chan. Alternate Identities: The Chinese of Contemporary Thailand. 2001.

- Torbert, Preston M. The Chʻing Imperial Household Department: A Study of Its Organization and Principal Functions, 1662-1796. Harvard University Asia Center, 1977. ISBN 0-674-12761-7.

- Wakeman, Frederic. http://books.google.com/books?id=Hcv6AAAACAAJ[collegamento interrotto]. Berkeley and Los Angeles: University of California Press, 1985. ISBN 0-520-04804-0.

- Waley-Cohen, Joanna. The culture of war in China: empire and the military under the Qing Dynasty. I.B. Tauris, 2006. ISBN 1-84511-159-1.

- Woo, X.L. Empress dowager Cixi: China's last dynasty and the long reign of a formidable concubine: legends and lives during the declining days of the Qing Dynasty. Algora Publishing, 2002. ISBN 1-892941-88-0.

Voci correlate

[modifica | modifica wikitesto]Altri progetti

[modifica | modifica wikitesto] Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su dinastia Qing

Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su dinastia Qing

Collegamenti esterni

[modifica | modifica wikitesto]- Qing, in Dizionario di storia, Istituto dell'Enciclopedia Italiana, 2010.

- (EN) Qing dynasty, su Enciclopedia Britannica, Encyclopædia Britannica, Inc.

- (EN) Storia della dinastia Qing, su drben.net. URL consultato il 6 febbraio 2006 (archiviato dall'url originale il 9 febbraio 2006).

- (EN) Arte della dinastia Qing [collegamento interrotto], su cosmopolis.ch.

| Controllo di autorità | VIAF (EN) 6754150325545110090002 · LCCN (EN) sh85024078 · GND (DE) 4088875-7 · J9U (EN, HE) 987007285785605171 |

|---|