最新ユーザー事例探求

第57回

ベテランと匹敵する8割の判定精度に到達するまで

米の銘柄をAIで判定する「RiceTag」 検査員の精度を実現する試行錯誤とは?

2024年05月15日 09時00分更新

文● 大谷イビサ 編集●ASCII 写真●曽根田元

青森県三沢市で米の卸売りを手がけるKAWACHO RICE(カワチョウライス)と地元のクラウドインテグレーターのヘプタゴンは、AIで米の銘柄を判定する「RiceTag」で特許を取得した。RiceTag実現までの流れと検査員の精度を実現するための試行錯誤について、KAWACHO RICEの川村航人氏と共同開発したヘプタゴンの立花拓也氏、外舘大輔氏に話を聞いた。

AIによって米の銘柄を判定するRiceTag

実際に米の銘柄判定をやってみた

KAWACHO RICEは、青森、秋田、岩手などの米の卸売りを手がける。別会社でペットボトルライス「PeboRa」や直営店なども手がけているが、事業の基本は小売店やメーカー、商店、飲食店などへの米の卸売りだ。まずは今回KAWACHO RICEとヘプタゴンがチャレンジした米の銘柄判定について見ていこう。

青森県三沢市内にあるKAWACHO RICEの事務所。直営店もある

米の銘柄判定は納品された米をランダムに抜き出し、専門の農業検査員が品質と銘柄をチェックしていく検査工程。卸売り会社にとっても、保管や配送とともに重要な業務に位置づけられる。農業検査員は産地の米を識別できるよう、毎年訓練を受けており、今回取材した川村航人氏も全国で1万7000人近くいる農業検査員の一人だ。

品質という観点で見ると、米は完成形として育った「整粒」、粒が小さかったり、張りやツヤの欠けた「未熟粒」、災害などでなんらかのダメージを食らっている「被害粒」、虫に食われた「着色粒」、高温障害などで青果として死を迎えた「死米」などに分類される。このうち、商品化に適するのは当然ながら整粒。整粒の割合が70%以上が一等、60%以上が二等、45%以上が三等という等級になる。

銘柄判定のために利用する判断基準は、主に「形」と「色」だ。数多くの銘柄を作っている産地の場合は、これに加えて「粒の大きさ」も基準に加えられる。そして形や色が基準となる銘柄判定の対象は、あくまで整粒。未熟粒や被害粒は含まれない。農業検査員はまとまったサンプルを見るだけで、整粒の割合を把握することができ、整粒の形と色をチェックして銘柄を分類できる。実際、目の前の川村氏は説明しながら米をサクサクと分類していく。

川村氏は目の前で迷うことなく米の銘柄を判定し、振り分けていく

さて、AIがどのように分類しているかを体験するために「青天の霹靂」「まっしぐら」「あきたこまち」を混ぜたサンプルで銘柄検査をやらせてもらった。米粒を見ると、確かに形や色に違いはあるが、分類できるほど顕著な特徴は抽出できない。ヒントとして地元中学校で使った資料を元に川村氏は特徴について説明してくれたが、まずは欠けのある頭とお尻を見分け、「お尻が尖っている」「丸みを帯びている」を瞬時に判断しなければならない。実際にやってみると、とても手間のかかる工程だと感じられた。

AIで米の銘柄判定はできないか? アイデアから形へ

KAWACHO RICEは、青森産、秋田産の米の検査を行なえる指定登録機関なので、数多くの銘柄判定をワンストップで行なう必要がある。「青森だけで5銘柄、秋田は4銘柄。全国のお米を扱っているので、そのほかも検査しています。量と銘柄が増えると、やはり検査は大変です」と川村氏は語る。

一方で、検査は人手による目視が一般的。DNA検査という手段もあるが、コストと時間がかかるため、「1検体あたり数万円近くかかり、しかも1週間かかっていたら、納品されても倉庫に収まらなくなるので、現実的ではない」とのこと。DNA検査は大手が抜き打ち的に行なうことが多いという。

KAWACHO RICE 取締役 川村航人氏

生産者から種子の購入伝票と栽培履歴を受領しているにもかかわらず、なぜ米の卸売業者が銘柄判定を行なうのか? これは当然ながら申告した銘柄と違う銘柄の米が納品されている可能性があるからだ。「植えた種子を間違えたり、違う銘柄を育てていたというパターンもありますし、違う銘柄が混ざっているという可能性もあります。もちろん、悪意をもって銘柄を偽る可能性もあります」と川村氏。決して楽でないこうした検査によって、日本の米の安全性が保たれているわけだ。

この米の銘柄判定を川村氏がAIでやれないかと考えたのは、2018年にAI系のイベントに誘われた経緯があったからだという。「銘柄ごとに特徴があるというのは検査員としてわかっていたので、画像認識でできるんじゃないかというのが、わりとミーハーな参加理由でした」と川村氏は振り返る。

実際、画像認識で米の銘柄検査を実現するというアイデアを持って、AIイベントの主催者が紹介した開発会社はプロトタイプまで作ったが、結果としては「地方でもAI使ってます枠」のパフォーマンスに終わってしまったという。「このままだともったいない」と考えて、協力を依頼したのが地元のAWSインテグレーターのヘプタゴンだった。AI活用の事例で地元の新聞に載っていたのをKAWACHO RICEの社長が知っていたこと、社長の立花拓也氏が友人の兄だったという縁だ。以降、ヘプタゴンがAWSのサービスをベースにAIによる米の銘柄判定を開発していくことになる。

15年のベテランと同じ正解率 精度向上には泥臭い試行錯誤

プロトタイプは、専用デバイスでシャーレに載せた米粒を撮影し、画像から米の銘柄を判定するもの。ただ、そもそもPCとつながないと使えず、一粒ずつ検査する必要があり、検査にも時間がかかっていた。それでも精度がよければよいが、4銘柄の判別で精度30%という代物だった。そこでヘプタゴンはKAWACHO RICEから素材をもらって、銘柄判定の精度を上げることになった。これが2018年秋の話だ。

RiceTagを共同開発したヘプタゴンの外舘大輔氏(左)、立花拓也氏(右)

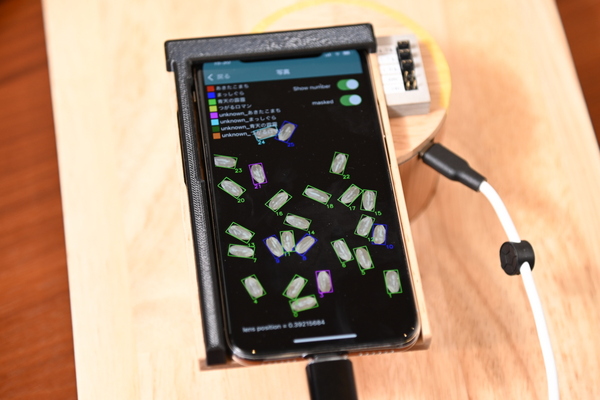

前述した通り、人間による米の銘柄判定は、米一粒のみで判定しているわけではないので、通常の検査と同じくサンプル全体を対象とすることにした。また、PCや電源が必要だと手軽に検査ができないので、スマホアプリで手軽に検査できることを目指した。具体的にはAI開発にはAmazon SageMaker、アプリ開発はAmazon Amplifyを用い、バックエンドは安価なコストを実現するサーバーレスアーキテクチャで構築されている。

まずは銘柄判定された米粒のデータを教師データとして機械学習で分類させるようにした。Amazon SageMakerを使って1回に1000~1500枚の写真を使ってモデルを生成し、学習を繰り返して、精度を向上。このオーソドックスなアプローチで、半年間で判定精度は6割にまで上がったが、それでも8割という検査員レベルには届かなかったという。

さらなる精度向上を目指し、ヘプタゴンが行なったのは、より検査員の目線を追うことだった。「最初、われわれはサンプルの全米粒を対象に多数決していたのですが、検査員に話を聞いてみると、実際は特徴のある米粒のみを見ていることがわかりました」(立花氏)とのこと。そこで、特徴が際立っているため銘柄が明確な米粒と、特徴が明瞭ではない米粒で評価の重み付けを変え、多数決のロジックも変えた。

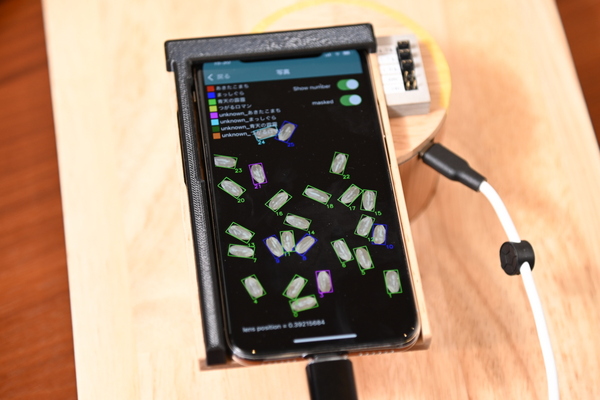

これで判定制度は8割まで上がったが、ばらつきも大きかった。次に変えたのは、インプットデータの向上だ。「光の当たり具合や陰影で米粒の形状が異なって見えるので、撮影環境を統一しなければならないと思いました」(立花氏)。これを実現するために作ったのが、iPhoneから給電できるポータブル撮影キットだ。専用光源を用いることで、安定した光量で撮影できるだけではなく、レンズと米粒までの距離も一定に保てるという利点があった。

ポータブル撮影キットの導入で安定した光量による撮影と距離を実現

収穫期や繁忙期などは作業を中断したものの、ここまでたどり着くため、トータルで2年近くは試行錯誤した。ヒアリングにより、検査員が無意識にやっていることを洗い出し、データの質を上げることで、初めて検査員の精度を実現できた。また、担当エンジニアであるヘプタゴンの外舘大輔氏は、仮説検証のために段ボールで撮影キットの試作品を制作。理想的な光量や撮影距離を得るため、何度も試作を繰り返し、米粒の下に敷くマットもさまざまな素材を試した。角度によっても見え方が違うために撮影は複数回行なうのも試行錯誤から得たノウハウだ。

基礎的な機械学習の繰り返し、検査員と同じ判定ロジックの導入、光量と撮影距離の安定化を図ったことで、青森県の4銘柄、秋田県の4銘柄という条件で、検査員と同じ判定精度まで実現できた。「経歴15年、視力1.5のベテランとRiceTagで比べても正解率は同等。2021年の段階でこれなので、結果はかなり納得しています。むしろ人ではここまで見ていません」と川村氏は語る。

こうしてKAWACHO RICEとヘプタゴンが2年かけて開発したこのAI銘柄判定アプリ「RiceTag」は2020年12月に発表。2023年10月23日には特許を取得した。「少なくとも青森県産の米に関しては、検査員と同じレベルを実現するまでに至っています」(川村氏)。米以外の穀物にも応用できそうという点も特許取得の理由だったとのことで、技術面での有望性は十分だ。

法制度面ではまだ人手の検査が必須 市場はむしろ海外?

ただ、現状はKAWACHO RICE社内での補助的な利用にとどまっており、社外向けのサービスには至ってない。KAWACHO RICEの技術的な先進性を知ってもらうための「マーケティング的なツール」にとどまっている。これは現行の法制度上、米の品質検査や銘柄判定は人手による検査を前提としているからだ。

しかし、品質検査のみでなく、銘柄検査までAIができてしまえば、人手の検査どころか、DNA検査も不要になる。川村氏は、「人手不足の中、品質検査を機械化していこうという業界的な流れはあるのですが、銘柄検査までは想定していません。今まで人がやっていたことが、高精度AIでできてしまうというのはある種『パンドラの匣』を開けるようなところがあるのかもしれません」と指摘する。そのため、国や農協が前向きにならない限り、国内でのビジネス展開は難しいという現実的な見方だ。

倉庫に積み上がる出荷前の米。これらの検査をすべて人手でやるには限界がある

一方で、海外ではこうした農業分野でのAI活用はますます加速していきそう。昨年開催されたAWSのグローバルイベントでは、フィリピンの国際米研究所(IRRI:International Rice Research Institute)で利用可能な米の種子をAIで判別するという事例が披露された。米を主食とするアジア市場の広さ、米以外の穀物でも利用可能な応用範囲を考えれば、むしろ海外での利用もありうる。高齢化と人手不足が進む農業分野の生産性を高める有望な技術だけに、国内での実用化に結びつかないことに歯がゆさを感じる。

技術面での課題としては、いわゆる整粒以外の判定精度の向上も必要だという。ヘプタゴンの立花氏は、「昨年、青森は猛暑でお米の生育にかなり影響が出ました。毎年のように特徴が変わるので、精度も変わります。しかも1年に1回しか収穫できないので、データを溜めるのに時間がかかります」と指摘する。

いずれにせよこの技術が市場で芽吹くのには長期戦が必要。現時点でKAWACHO RICEが取り組んでいるのは、その端緒となる青森県内での導入だ。川村氏は、「現状、検査員が目視で銘柄判定しても、エビデンスはないんです。でも、AIで蓄積されたデータといっしょに売り先に提示すれば、より安心感を与えられるはず。『気づいたらAI判定が普通になっていた』という世界になるといいなと思います」と語る。