„Paretz“ – Versionsunterschied

| [gesichtete Version] | [gesichtete Version] |

K 1 '52_28_11_N_12_52_35_E_type:city(400)_region:DE-BR'->'NS=52/28/11/N |EW=12/52/35/E |type=city |pop=400 |region=DE-BR' |

Quelle |

||

| (81 dazwischenliegende Versionen von 60 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||

| Zeile 1: | Zeile 1: | ||

[[ |

[[Datei:Paretz Dorfstrasse.jpg|mini|Dorfstraße in Paretz]] |

||

[[Datei:Schloss Paretz.jpg|mini|Schloss Paretz (um 1800, Franz Hillner). Unter den dargestellten Personen wohl auch Friedrich Wilhelm III. und Luise]] |

|||

'''Paretz''' ist ein Ortsteil mit rund 400 Einwohnern der Stadt [[Ketzin]] im [[Landkreis Havelland]] in [[Brandenburg]], etwa 40 km westlich von [[Berlin]] (Stadtmitte). Paretz gewann überregionale Bedeutung, als es um 1800 mit Schloss, Schlosspark und Dorferneuerung zum Sommersitz von König [[Friedrich Wilhelm III. (Preußen)|Friedrich Wilhelm III.]] von [[Preußen]] und seiner Gemahlin, [[Luise von Mecklenburg-Strelitz|Königin Luise]] umgestaltet wurde. |

|||

'''Paretz''' ist ein [[Ortsteil]] mit rund 400 Einwohnern der Stadt [[Ketzin/Havel]] im [[Landkreis Havelland]] in [[Brandenburg]],<ref>{{Internetquelle |url=https://service.brandenburg.de/service/de/adressen/kommunalverzeichnis/ansicht/~120630148148-ketzinhavel |titel=Ketzin/Havel {{!}} Service Brandenburg |abruf=2024-02-15}}</ref> etwa 40 km westlich von [[Berlin]] (Stadtmitte). Paretz gewann überregionale Bedeutung, als es um 1800 mit dem [[Schloss Paretz]], Schlosspark und Dorferneuerung zum Sommersitz von König [[Friedrich Wilhelm III. (Preußen)|Friedrich Wilhelm III.]] von [[Preußen]] und seiner Gemahlin, [[Luise von Mecklenburg-Strelitz|Königin Luise]] umgestaltet wurde. |

|||

== Geschichte des Dorfes == |

== Geschichte des Dorfes == |

||

Ausgrabungen beweisen, dass dieser Teil der [[Havel]]niederung schon seit der [[Steinzeit]] besiedelt war. Der Ortsname Paretz geht auf das [[Slawische Sprachen|slawische]] po-reka (dt.: am Fluss, am Sumpf) zurück. Der Ort wurde am 28. Mai 1197 zum ersten Mal urkundlich erwähnt. Damals existierten sogar zwei gleichnamige Dörfer in enger Nachbarschaft. Zunächst hatten sich [[Wenden|wendische]] Slawen als Fischer angesiedelt, später folgten deutschstämmige Landwirte. In einer kirchlichen Urkunde von 1297 wird dann nur noch ein Dorf Paretz erwähnt. Seit etwa 1350 gehörte es abwechselnd den Adelsfamilien von Diericke und [[Arnim (Adelsgeschlecht)|von Arnim]], seit 1658 der Familie [[Blumenthal (Adelsgeschlecht)|von Blumenthal]]. |

|||

[[ |

[[Datei:Paretz Koenigspaar.jpg|mini|Friedrich Wilhelm III. und Königin Luise 1799]] |

||

1797 erwarb der damalige [[Kronprinz]], der spätere König Friedrich Wilhelm III. den Ort für 85.000 preußische [[Taler]]. Noch im September desselben Jahres hielten sich der Kronprinz und seine Frau erstmals für einige Wochen in Paretz auf, ebenso in den darauf folgenden Jahren bis zum Spätsommer 1805. Nach den [[Napoleon Bonaparte|napoleonischen]] Kriegen und nachdem die Königin in ihrem Todesjahr 1810 nochmals für einen Tag in Paretz gewesen war, nahm der König die alte Gewohnheit 1815 wieder auf und behielt sie bis 1839 bei; er starb 1840. Danach verlor der Ort wieder an Bedeutung. |

|||

Seit 1910 – Königin Luise war 100 Jahre zuvor gestorben – entwickelte sich allmählich erneut ein öffentliches Interesse an Paretz. Bedeutenden Anteil daran hatte [[Theodor Fontane]], der nach drei Besuchen in den Jahren 1861, 1869 und 1870 den Ort und seine königlichen Sommergäste in den |

Seit 1910 – Königin Luise war 100 Jahre zuvor gestorben – entwickelte sich allmählich erneut ein öffentliches Interesse an Paretz. Bedeutenden Anteil daran hatte [[Theodor Fontane]], der nach drei Besuchen in den Jahren 1861, 1869 und 1870 den Ort und seine königlichen Sommergäste in den ''[[Wanderungen durch die Mark Brandenburg]]'' mit großer Anteilnahme beschrieben hatte. Besonders in den 1920er- und 1930er-Jahren nahm die Zahl der Besucher erheblich zu. Der [[Zweiter Weltkrieg|Zweite Weltkrieg]] ging an Paretz ohne größere Veränderungen vorüber, das Kriegsende aber war ein Einschnitt mit nachhaltigen Folgen. |

||

Nach dem Ende der Kampfhandlungen im Mai 1945 lag Paretz in der [[Sowjetische Besatzungszone| |

Nach dem Ende der Kampfhandlungen im Mai 1945 lag Paretz in der [[Sowjetische Besatzungszone|Sowjetischen Besatzungszone]], der späteren [[Deutsche Demokratische Republik|DDR]]. Ein Wille zum Erhalt der kulturellen Zeugnisse des preußischen Staates war lange Zeit nicht zu erkennen, vielmehr gab es deutliche Anzeichen dafür, dass deren Verlust politisch willkommen war. Erst in den 1970er-Jahren entwickelten sich Ansätze [[denkmalpflege]]rischen Verhaltens. Teile des Schlossparks wurden mit Hilfe freiwilliger Arbeitseinsätze wiederhergestellt, die Dorfkirche in den 1980er-Jahren [[Rekonstruktion|rekonstruiert]]. Die [[Deutsche Wiedervereinigung]] 1990 brachte dem Dorf Verbesserungen der lange vernachlässigten [[Infrastruktur]] (Telefon, Erdgasanschluss usw.). Der 1990 gegründete „Verein Historisches Paretz“ setzte sich zum Ziel, das historische Ortsbild wiederherzustellen. |

||

Paretz wurde am 1. Januar 1960 nach Ketzin eingemeindet.<ref>Statistisches Bundesamt (Hrsg.): ''Gemeinden 1994 und ihre Veränderungen seit 01.01.1948 in den neuen Ländern''. Verlag Metzler-Poeschel, Stuttgart, 1995, ISBN 3-8246-0321-7.</ref> |

|||

== Das Schloss == |

|||

== Musterdorf == |

|||

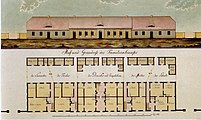

Bald nach der Thronbesteigung erteilte Friedrich Wilhelm III. dem Architekten David Gilly den Auftrag, das geplante Musterdorf zu bauen. Die alten [[Kötter|Kossätenhäuser]] wurden abgerissen und auf Kosten des Königs neu errichtet. So entstand eines von wenigen nicht nur konzipierten, sondern auch vollständig ausgeführten Projekten dieser Art um 1800 in Deutschland. Im sogenannten „Paretzer Skizzenbuch“ sind die neuen Gebäude mit [[Grundriss|Grund-]] und Aufrissen, Fassaden- und [[Giebel]]ansichten dargestellt. |

|||

<gallery class="center centered" widths="220" perrow="3"> |

|||

[[Bild:Paretz Gilly 1.jpg|thumb|Das Schloss. Entwurf von 1797]] |

|||

Paretz Gilly 3.jpg|Das Amtshaus |

|||

Paretz Gilly 4.jpg|Das Haus des Dorfschulzen |

|||

Paretz Gilly 2.jpg|Der Schüttboden |

|||

Paretz Mehlwaage.jpg|Die Mehlwaage und das Spritzenhaus |

|||

Paretz Gilly 5.jpg|Das Mehrfamilienhaus |

|||

Paretz Gilly 6.jpg|Die Torhäuser |

|||

</gallery> |

|||

Das neue Dorf bestand aus etwa zehn ''Bauernhöfen'', die weitgehend einheitlich gestaltet waren. Eine Ausnahme machten die letzten beiden Gehöfte in Richtung zur Havel, die als Dorfausgang eine etwas reichere Ausstattung bekamen, zum Beispiel durch einen aufwändigen Zaun zur Straße mit breiter Toreinfahrt, flankiert von steinernen Pfeilern, die mit vier [[Putto|Putten]] verziert waren – drei von ihnen verschwanden nach 1945. Beim Neubau der Bauernhöfe wurde festgesetzt: die Stube im Giebel jedes Hauses musste für königliche Dienerschaft reserviert bleiben, in den Ställen war ausreichend Platz für die herrschaftlichen Pferde freizuhalten. |

|||

Als Friedrich Wilhelm das Gut Paretz erwarb, war er noch Kronprinz und seit drei Jahren mit Luise von [[Mecklenburg]]-Strelitz verheiratet. Er selbst wirkte bei offiziellen Anlässen stets gehemmt und sprachlich wenig ausdrucksfähig, die Prinzessin dagegen war eine lebhafte und natürlich auftretende Person, die nach dem frühen Tod ihrer Mutter bei ihrer Großmutter in [[Darmstadt]] eine relativ freie Erziehung nach den Idealen [[Jean-Jacques Rousseau|Rousseaus]] genossen hatte. So wird verständlich, dass beide, wenn auch aus unterschiedlichen Gründen, einen Ort zu schätzen wussten, an dem sie sich zeitweilig den Zwängen des steifen Hof[[zeremonie]]lls entziehen konnten. Dieser Ort sollte Paretz werden, ein abgelegenes Gut an der [[Havel]], das der Kronprinz schon bei Besuchen in Kindertagen kennen gelernt hatte. Hier entstand in den Jahren nach 1797 ein Refugium, das die gewünschten Eigenschaften aufwies – vor allem Stille und Einfachheit. Von Zeitgenossen erhielt es den Beinamen „Schloss Still-im-Land“. |

|||

[[Datei:Paretz Gilly 7.jpg|mini|Das Gotische Haus]] |

|||

Noch 1797 begann der Berliner [[Architekt]] [[David Gilly]] damit, an Stelle des alten Gutshauses aus dem frühen 18. Jahrhundert, von dem Teile des Grundrisses und des Mauerwerks erhalten blieben, ein schlichtes, [[Klassizismus|frühklassizistisches]] Landschloss zu errichten. Die 60 m langen [[Fassade]]n des schmalen Bauwerks waren zurückhaltend akzentuiert: durch die hervorgehobenen Mittel[[risalit]]e mit Bogenfenstern, eine Farbgebung in abgestuften Tönen von gelblichem Weiß bis Ocker und zwei Pyramiden[[pappeln]] neben dem einstigen Haupteingang. In den Jahren 1797/98 wurde die Inneneinrichtung des Schlosses fertiggestellt, eine Demonstration des frühen Klassizismus Berliner Prägung. Die stilistische Einfachheit, die sich hier und in ähnlichen Bauwerken des Adels zeigte, wurde vom [[Bürgertum]] später als „[[Biedermeier]]“ übernommen und weitergeführt. Das Interieur bestand aus formal schlichten Möbeln in hervorragender handwerklicher Verarbeitung. Spektakulär und bald weithin berühmt waren die gemalten und gedruckten [[Tapete|Papiertapeten]] in den königlichen Wohnräumen. Einige der Tier- und Pflanzendarstellungen waren aus [[China]] importiert, die meisten aber in Berliner [[Manufaktur]]en hergestellt worden, ebenso alle [[Bordüre]]n mit ihren seriellen Motiven wie Weinlaub und Flieder. - Nach dem Tod Friedrich Wilhelms III. 1840 verfügten die sieben noch lebenden Nachkommen, dass die seit Beginn kaum veränderten Räume unbenutzt bleiben und nur dem Andenken an die Eltern dienen sollten. Diese Verfügung wurde von allen nachfolgenden Generationen der [[Hohenzollern]] respektiert, sodass der Originalzustand bis 1945 nahezu erhalten blieb. |

|||

[[Datei:Paretz Gotisches Haus.jpg|mini|Das Gotische Haus, 2004]] |

|||

Zur bäuerlichen Grundausstattung kam eine ganze Reihe von Gebäuden mit besonderen Aufgaben. Das ''Amtshaus'' war – nach dem Schloss – das repräsentativste Gebäude des Ortes, bestimmt für den [[Landpacht|Pächter]] des Königlichen Gutes, der gleichzeitig die Funktion des königlichen [[Amtmann]]s hatte. Ebenfalls hervorgehoben, hier durch ein Vordach mit vier Holzsäulen: das ''Haus des Dorfschulzen''. Verschiedenen praktischen Zwecken dienten der ''Schüttboden'' (mit bogenförmigen Einfahrten für die Kornfuhrwerke), das ''Spritzenhaus'' (für die [[Feuerspritze]]), die ''Leiterschauer'' (dort hingen die Feuerwehrleitern und die Feuerwehrschläuche wurden zum Trocknen aufgehängt) sowie die ''Mehlwaage''. Ein ''Mehrfamilienhaus'' bot Platz für die Wohnungen von Leinewebern, Fischern, Müller, [[Tagelöhner]]n, Lehrern und für die Schulstuben; dieses Haus unterschied sich von den normalen Wohnhäusern durch ein in Farbe, Fensterform und speziellem Putz abweichendes Mittelteil. Zwei kleine ''Torhäuser'' rechts und links der Straße markierten den Ortseingang nach Osten; das eine enthielt hauptsächlich einen Schafstall, das andere die Wohnung des [[Schäferei (Gewerbe)|Schäfers]]. Eine Besonderheit war das ''Gotische Haus'', eine optische Attraktion am Rande des Kirchgartens nach dem Muster englischer Staffagebauten – einst königliche Schmiede, um 1910 teils Dorfschmiede, teils Gaststätte, nach 1918 nur Gasthof und seit 1938 Restaurant und Biergarten in Familienbesitz. |

|||

Zuweilen wird der Bau auch als preußische Variante der so genannten [[Revolutionsarchitektur]] gesehen, die besonders in [[Frankreich]] den Übergang vom Spät[[barock]] zum Klassizismus markierte. Unterstützt wurde der Architekt David Gilly von seinem Sohn [[Friedrich Gilly|Friedrich]], der von der französischen Entwicklung stark beeinflusst war und dessen Anteil an dem Projekt Paretz in jüngster Zeit höher eingeschätzt wird als bisher. Die Einfachheit ihrer Bauten war nicht nur eine architektonische Geste im Stil der Zeit - von ihrem Auftraggeber, seit November 1797 König von Preußen, wurden die Architekten entschieden dazu angehalten. ''„Nur immer denken, dass Sie für einen armen Gutsherrn bauen“'' mahnte Friedrich Wilhelm, der hier nicht nur eine halbprivate [[Sommerfrische]] schaffen, sondern ein Beispiel liefern wollte für zeitgemäße, sparsame ländliche Zweckarchitektur in seinem damals wirtschaftlich wenig leistungsfähigen Königreich. |

|||

Friedrich Wilhelm III. versuchte dafür zu sorgen, dass der Ort in Erinnerung an seine Frau möglichst unverändert bestehen blieb. Am 19. April 1833 erließ er ein entsprechendes Dekret, das Änderungen an Häusern und Dorfstraße untersagte und von allen Bürgern und Kossäten in Paretz unterschrieben wurde. Dennoch verlor das Dorf schon im Verlauf des 19. Jahrhunderts sein ursprünglich einheitliches Aussehen. Unterschiedlichste Erhaltungszustände waren anzutreffen. Manches, wie das Gotische Haus, blieb fast vollständig erhalten, anderes verfiel unbenutzt und unbeachtet. Gebäude wurden nach Bränden mehr oder weniger originalgetreu aufgebaut, zahlreiche Veränderungen an Außenputz, Dächern und Fenstern verfälschten den Gesamteindruck, ebenso wie zusätzliche Neubauten. Immerhin wurde schon bei ersten Untersuchungen in den 1970er-Jahren festgestellt, dass doch ein nennenswerter Teil der Originalsubstanz noch aufzufinden war, sodass die Bemühungen um denkmalgerechte Wiederherstellung daran anknüpfen konnten. Nach ersten Anfängen in der DDR setzte seit 1989 eine beschleunigte Entwicklung ein: 1991/92 wurden Mehlwaage, Spritzenhaus und Leiterschauer wiederhergestellt, 1993/1994 die beiden Torhäuser, 1996 das ''Planteurhaus'' – ein schon vor 1797 vorhandenes Wohnhaus für die so genannten Planteure, Gärtner mit speziellen Aufgaben – und 1999 bis 2001 das Schloss selbst. |

|||

Der Bau des Schlosses war also Teil eines weit umfangreicheren Auftrags. In der nächsten Umgebung des Schlosses sollte ein Park entstehen, die [[mittelalter]]liche Kirche ein neues Aussehen erhalten, ein ganzes Musterdorf nach englischem Vorbild angelegt werden. Alle diese Maßnahmen wurden zwischen 1797 und 1804 durchgeführt. |

|||

== Schloss == |

|||

[[Datei:Schloss Paretz 1.jpg|mini|Schloss Paretz vom Ehrenhof]] |

|||

{{Hauptartikel|Schloss Paretz}} |

|||

Als Friedrich Wilhelm das Gut Paretz erwarb, war er noch Kronprinz und seit drei Jahren mit Luise von [[Mecklenburg-Strelitz]] verheiratet. Noch 1797 begann der Berliner [[Architekt]] [[David Gilly]] damit, an Stelle des alten Gutshauses aus dem frühen 18. Jahrhundert, von dem Teile des Grundrisses und des Mauerwerks erhalten blieben, ein schlichtes, [[Klassizismus#Frühklassizismus|frühklassizistisches]] Landschloss zu errichten. Der Bau des Schlosses war Teil eines umfangreicheren Auftrags. In der Umgebung des Schlosses entstand ein Park. |

|||

[[Bild:Paretz Schloss Tapete.jpg|thumb|left|upright=0.7|Tapete aus dem Gesellschaftssaal. Detail]] |

|||

Das Schloss blieb bis 1945 im Familienbesitz. Bei Kriegsende wurde das Schloss geplündert und enteignet. 1948 bis etwa 1960 nutzte die Bauernhochschule „[[Edwin Hoernle]]“ die historischen Gebäude, später die „VVB ([[Vereinigung Volkseigener Betriebe]]) Tierzucht“, die höchste Verwaltungsinstanz für die Tierzucht der DDR. Nach der [[Wende und friedliche Revolution in der DDR|politischen Wende von 1989]] nutzte die [[Fachhochschule Potsdam]] das Haus vorübergehend. 1996/97 wurde es durch das Land Brandenburg angekauft und rekonstruiert. |

|||

== Dorfkirche == |

|||

Durch Gemälde, Fotos und maßgerechte Zeichnungen war die Entwicklung des Schlosses zwischen 1797 und 1945 jedoch gut dokumentiert. Nach der politischen Wende von 1989 war das Haus vorübergehend von der [[Fachhochschule]] [[Potsdam]] genutzt worden; Studenten sicherten im Rahmen ihrer Ausbildung zu [[Restaurator]]en, was an historischer Substanz im Einzelnen noch zu finden war – Gesimse, Profile und Reste der ursprünglichen Ausmalung. Nachdem das Schloss 1996/97 durch das Land Brandenburg angekauft worden war, konnte das Äußere des Gebäudes zwischen 1999 und 2001 anhand der vorhandenen Unterlagen zuverlässig rekonstruiert werden. Im selben Zeitraum wurde auch das Gebäudeinnere wiederhergestellt, obwohl auch hier bauliche Veränderungen den ursprünglichen Zustand entstellt hatten und die Inneneinrichtung fast vollständig verschwunden war. Ein Aufruf zur Rückkehr von Möbelstücken und Geschirr, die in Haushalten der näheren Umgebung vermutet wurden, war nicht sonderlich erfolgreich. Inzwischen sind die Zimmer wieder mit Möbeln aus der Zeit um 1800 versehen worden, Hinweistafeln in jedem Raum beschreiben akribisch die einstige Ausstattung. |

|||

{{Hauptartikel|Dorfkirche Paretz}} |

|||

[[Datei:Dorfkirche Paretz 2017 NW.jpg|mini|Dorfkirche Paretz]] |

|||

Die kunsthistorisch bedeutenden Papiertapeten blieben teilweise erhalten. 1947 waren sie von Mitarbeitern der Potsdamer Schlösser geborgen und in den Magazinen des [[Neues Palais|Neuen Palais]] in Potsdam eingelagert worden. Ihr Zustand war nun allerdings nicht dazu geeignet, sie in Paretz wieder anzubringen und auszustellen. In einem großangelegten Restaurierungsprojekt, betreut von der [[Stiftung Preußische Schlösser und Gärten Berlin-Brandenburg]] und finanziert von der Cornelsen Kulturstiftung Berlin, wurde in insgesamt fünf Spezialwerkstätten zwischen 1998 und 2001 daran gearbeitet, die oft nur noch fragmentarisch vorhandenen und hochempfindlichen Tapeten zu ergänzen und zu stabilisieren. Die finanzielle Unterstützung von 1,5 Millionen Mark war mit der Auflage verbunden, dass die Tapeten in den ursprünglichen Räumen angebracht werden müssten (die Platzierung der einzelnen Stücke konnte anhand von Farbaufnahmen aus dem Jahre 1943 genau bestimmt werden); diese Bedingung war ein wesentlicher Anreiz auch für die bauliche Wiederherstellung. |

|||

Gleich zu Beginn der Bauarbeiten im Dorf veranlasste König Friedrich Wilhelm einen grundlegenden Umbau der [[Dorfkirche Paretz]] (1797–1798), was zu einem der frühesten Beispiele neugotischer Architektur in Deutschland wurde. |

|||

== Park und Kirche == |

|||

== Paretzer Erdlöcher == |

|||

[[Bild:Paretz Kirche.jpg|thumb|Die Dorfkirche]] |

|||

[[ |

[[Datei:Paretz ERDLOECHER11.jpg|mini|links|An den Paretzer Erdlöchern]] |

||

Mit dem Anwachsen der nahen Großstadt Berlin (1850 rund 400.000, 1890 etwa 1,6 Mio. Einwohner) gewannen die reichen [[Ton (Bodenart)|Tonvorkommen]] in der Umgebung von [[Ketzin]] große wirtschaftliche Bedeutung. Bis 1881 waren dort 15 leistungsfähige [[Ziegelei]]en entstanden. Jährlich wurden annähernd 100 Millionen [[Backstein|Ziegel]] gebrannt und größtenteils per Schiff nach Berlin transportiert. Seit 1900 ging der Boom zurück und brach in den 1920er-Jahren völlig zusammen. 1946 musste die letzte Ziegelei geschlossen werden. |

|||

Die Entwürfe für den Schlosspark stammen sehr wahrscheinlich von David und Friedrich Gilly und wurden durch den neu eingestellten Hofgärtner David Garmatter ausgeführt. Die drei Teile des Parks, eine Fläche von insgesamt 7,5 ha, sind durch Straßen, Wege und Zäune voneinander getrennt, zugleich aber durch bewusst eingesetzte [[Sichtachse]]n miteinander verbunden. |

|||

Viele der „Erdlöcher“, die nach dem Tonabbau verblieben waren, wurden nach dem Zweiten Weltkrieg mit den Trümmern der zu großen Teilen zerstörten Stadt Berlin zugeschüttet – ein besonderer Kreislauf des Materials. Andere, wie die „Paretzer Erdlöcher“ – in Nord-Süd-Richtung über ca. einen Kilometer ausgedehnt – sind inzwischen mit [[Grundwasser]] gefüllt. [[Vegetation]] und Tierwelt konnten sich ungehindert entwickeln, die „Paretzer Erdlöcher“ sind Teil des europäischen Vogelschutzgebietes „Mittlere Havelniederung“. |

|||

Der Schlossgarten in der direkten Umgebung des Schlosses, früher allein den Herrschaften vorbehalten, entstand aus ehemaligen [[Nutzgarten]]flächen und einem Teil des Parks, der zum Gut der Familie Blumenthal gehörte. Das Gelände ist nahezu vollständig flach. Einige Beispiele von besinnlicher Kleinarchitektur – das [[Japan]]ische Haus, eine [[Grotte]] und eine kleine [[Tempel]]ruine – wurden nach 1945 abgerissen. |

|||

== Fontane über den Weg nach Paretz == |

|||

Der Kirchgarten orientiert sich am deutlichsten an englischen Vorbildern. Hier ist der Boden leicht gewellt, der Hauptweg weist auf die Mitte des Schlosses und bildet die zentrale Achse des ganzen Ensembles. Zwei typische [[Staffage]]bauten am Rande dieses Abschnitts – die Kirche und das [[Neugotik|Gotische]] Haus – bereichern die Anlage. Der Kirchgarten war nach 1918 landwirtschaftlich genutzt worden, später verwilderte er und wurde seit 1975 wieder hergerichtet. |

|||

[[Datei:Fontane in Paretz.jpg|mini|Die Handschrift Fontanes]] |

|||

Theodor Fontane beschrieb den Weg der königlichen Reisegesellschaft nach Paretz über das nahe gelegene Dorf [[Uetz-Paaren|Uetz]]: |

|||

Im Rohrhausgarten finden sich die deutlichsten Höhenunterschiede. An seiner Südseite wurde um 1800 sogar Wein angebaut. Ein rohrgedecktes Häuschen, von Friedrich Gilly am höchsten Punkt von Paretz errichtet, 1903 abgerissen, gab diesem Abschnitt seinen Namen. An einer entlegenen Stelle ließ Friedrich Wilhelm III. 1811 die [[Gusseisen|gusseiserne]], neugotische „Luisenpforte“ errichten, zur Erinnerung an den letzten Besuch der Königin in Paretz am 20. Mai 1810. Das [[Denkmal]] wurde 1920 zerstört. Auf dem ehemals östlichen Teilstück des Rohrhausgartens steht seit 1965 eine Gruppe von [[Wohnblock|Wohnblöcken]]. |

|||

{{Zitat|Eine kurze Zeit hindurch schien es, als sollte das stille Dorf mit in die Welt, von der es sonst abgeschlossen liegt, hineingezogen werden. […] Um diese Zeit – der König wählte immer den Wasserweg – wurde Ütz zu einer vielgenannten Fährstelle. Der Fischer, der den Dienst versah, hatte seine goldnen Tage […] und die Dorfstraße entlang, in der bisher bei Regenwetter die Dungwagen steckengeblieben waren, schaukelten sich nunmehr die königlichen Kutschen. Das war bis 1810. In den 20er und 30er Jahren flackerte es noch einmal auf, dann erlosch es ganz.}} |

|||

Die Ursprünge der [[Dorfkirche Paretz|Dorfkirche]] von Paretz liegen im Mittelalter, in der Zeit um 1200. Reste von [[Wandmalerei]]en aus dieser Zeit wurden im [[Chor (Architektur)|Chor]] freigelegt und konserviert. Seine heutige Form erhielt der Bau in den Jahren 1797/98. Verbürgt ist, dass David Gilly für das Kirchendach, ein sogenanntes Bohlenbinderdach, verantwortlich war; die dekorative neugotische Gestaltung der Fassade und die entsprechende [[Illusion]]smalerei im Inneren sind wohl Valentin von Massow und Martin Friedrich Rabe zuzuschreiben. Nach dem Vorbild des Zustands um 1800 wurde das später noch mehrfach veränderte Gebäude in den Jahren 1983 bis 1985 rekonstruiert. Das bedeutendste Stück der Innenausstattung ist ein Ton[[Relief (Kunst)|relief]] von [[Johann Gottfried Schadow]], das in der ehemaligen Königsloge zu sehen ist: „Die [[Apotheose]] der Königin Luise“. |

|||

Der Wanderer Fontane erlebte den Weg so: |

|||

== Das Musterdorf == |

|||

{{Zitat|Von Ütz nach Paretz ist noch eine gute halbe Meile. An einem Sommernachmittag ein entzückender Spaziergang. Der Weg führt durch Wiesen rechts und links; der Heuduft dringt von den Feldern herüber und vor uns ein dünner, sonnendurchleuchteter Nebel zeigt uns die Stelle, wo die breite, buchten- und seenreiche Havel fließt. Paretz selbst verbirgt sich bis zuletzt. […] wir sind am Ziel: links das Schloß, ein langgestreckter, schmuckloser Parterre-Bau mit aufgesetztem niedrigen Stock, rechts eine Gruppe alter Eichen und ihnen zur Seite die gotische Kirche des Dorfes. Über die Straße hin grüßen sich beide.}} |

|||

Bald nach der Thronbesteigung erteilte Friedrich Wilhelm III. David Gilly den Auftrag, das geplante Musterdorf zu bauen. Die alten [[Kossäten]]häuser wurden abgerissen und auf Kosten des Königs neu errichtet. So entstand eines von wenigen nicht nur konzipierten, sondern auch vollständig ausgeführten Projekten dieser Art um 1800 in Deutschland. Im sogenannten „Paretzer Skizzenbuch“ des Architekten sind die neuen Gebäude mit [[Grundriss|Grund-]] und Aufrissen, Fassaden- und [[Giebel (Bauteil)|Giebelansichten]] dargestellt. |

|||

<gallery> |

|||

Bild:Paretz Gilly 4.jpg|Das Haus des Dorfschulzen |

|||

Bild:Paretz Gilly 5.jpg|Das Mehrfamilienhaus |

|||

Bild:Paretz Gilly 6.jpg|Die Torhäuser |

|||

Bild:Paretz Gilly 7.jpg|Das Gotische Haus |

|||

</gallery> |

|||

Das neue Dorf bestand aus etwa zehn '''Bauernhöfen''', die weitgehend einheitlich gestaltet waren. Eine Ausnahme machten die letzten beiden Gehöfte in Richtung zur Havel, die als Dorfausgang eine etwas reichere Ausstattung bekamen, zum Beispiel durch einen aufwändigen Zaun zur Straße mit breiter Toreinfahrt, flankiert von steinernen Pfeilern, die mit vier [[Putte]]n verziert waren – drei von ihnen verschwanden nach 1945. Beim Neubau der Bauernhöfe wurde festgesetzt: die Stube im Giebel jedes Hauses musste für königliche Dienerschaft reserviert bleiben, in den Ställen war ausreichend Platz für die herrschaftlichen Pferde freizuhalten. |

|||

[[Bild:Paretz_Gotisches_Haus.jpg|thumb|Das Gotische Haus 2004]] |

|||

Zur bäuerlichen Grundausstattung kam eine ganze Reihe von Gebäuden mit besonderen Aufgaben. Das '''Amtshaus''' war – nach dem Schloss – das repräsentativste Gebäude des Ortes, bestimmt für den [[Pachtvertrag|Pächter]] des Königlichen Gutes, der gleichzeitig die Funktion des königlichen [[Amtmann]]s hatte. Ebenfalls hervorgehoben, hier durch ein Vordach mit vier Holzsäulen: das '''Haus des Dorfschulzen'''. Verschiedenen praktischen Zwecken dienten der '''Schüttboden''' (mit bogenförmigen Einfahrten für die Kornfuhrwerke), das '''Spritzenhaus''' (für die [[Feuerspritze]]), die '''Leiterschauer''' (dort hingen die Feuerwehrleitern und die Feuerwehrschläuche wurden zum Trocknen aufgehängt) sowie die '''Mehlwaage'''. Ein '''Mehrfamilienhaus''' bot Platz für die Wohnungen von Leinewebern, Fischern, Müller, [[Tagelöhner]]n, Lehrern und für die Schulstuben; dieses Haus unterschied sich von den normalen Wohnhäusern durch ein in Farbe, Fensterform und speziellem Putz abweichendes Mittelteil. Zwei kleine '''Torhäuser''' rechts und links der Straße markierten den Ortseingang nach Osten; das eine enthielt hauptsächlich einen Schafstall, das andere die Wohnung des [[Schäferei (Gewerbe)|Schäfers]]. Eine Besonderheit war das '''Gotische Haus''', eine optische Attraktion am Rande des Kirchgartens nach dem Muster englischer Staffagebauten – genutzt bis 1910 als Dorf[[schmiede]] und seither als Gaststätte. |

|||

Friedrich Wilhelm III. versuchte dafür zu sorgen, dass der Ort in Erinnerung an seine Frau möglichst unverändert bestehen blieb. Am 19. April 1833 erließ er ein entsprechendes Dekret, das Änderungen an Häusern und Dorfstraße untersagte und von allen Bürgern und Kossäten in Paretz unterschrieben wurde. Dennoch verlor das Dorf schon im Verlauf des 19. Jahrhunderts sein ursprünglich einheitliches Aussehen. Unterschiedlichste Erhaltungszustände waren anzutreffen. Manches, wie das Gotische Haus, blieb fast vollständig erhalten, anderes verfiel unbenutzt und unbeachtet. Gebäude wurden nach Bränden mehr oder weniger originalgetreu aufgebaut, zahlreiche Veränderungen an Außenputz, Dächern und Fenstern verfälschten den Gesamteindruck, ebenso wie zusätzliche Neubauten. Immerhin wurde schon bei ersten Untersuchungen in den 1970er Jahren festgestellt, dass doch ein nennenswerter Teil der Originalsubstanz noch aufzufinden war, sodass die Bemühungen um denkmalgerechte Wiederherstellung daran anknüpfen konnten. Nach ersten Anfängen in der DDR setzte seit 1989 eine beschleunigte Entwicklung ein: 1991/92 wurden Mehlwaage, Spritzenhaus und Leiterschauer wiederhergestellt, 1993/94 die beiden Torhäuser, 1996 das Planteurhaus – ein schon vor 1797 vorhandenes Wohnhaus für die so genannten Planteure, Gärtner mit speziellen Aufgaben – und 1999 bis 2001 das Schloss selbst. |

|||

== Die Paretzer Erdlöcher == |

|||

[[Bild:Paretz ERDLOECHER11.jpg|thumb|An den Paretzer Erdlöchern]] |

|||

Mit dem Anwachsen der nahen Großstadt Berlin (1850 rund 400.000, 1890 etwa 1.600.000 Einwohner) gewannen die reichen [[Ton (Bodenart)|Tonvorkommen]] in der Umgebung von [[Ketzin]] große wirtschaftliche Bedeutung. Bis 1881 waren dort 15 leistungsfähige [[Ziegelei]]en entstanden. Jährlich wurden annähernd 100 Millionen [[Backstein|Ziegel]] gebrannt und größtenteils per Schiff nach Berlin transportiert. Seit 1900 ging der Boom zurück und brach in den 1920er Jahren völlig zusammen. 1946 musste die letzte Ziegelei geschlossen werden. Viele der „Erdlöcher“, die nach dem Tonabbau verblieben waren, wurden nach dem Zweiten Weltkrieg mit den Trümmern der zu großen Teilen zerstörten Stadt Berlin zugeschüttet – ein besonderer Kreislauf des Materials. Andere, wie die „Paretzer Erdlöcher“ - in Nord-Süd-Richtung über ca. 1 km ausgedehnt - sind inzwischen mit [[Grundwasser]] gefüllt, [[Vegetation]] und Tierwelt konnten sich ungehindert entwickeln, das Gebiet steht unter [[Naturschutz]]. |

|||

== Fontane über den Weg nach Paretz == |

|||

[[Bild:Fontane in Paretz.jpg|thumb|Die Handschrift Fontanes]] |

|||

Theodor Fontane beschrieb den Weg der königlichen Reisegesellschaft nach Paretz über das nahe gelegene Dorf Uetz: ''„Eine kurze Zeit hindurch schien es, als sollte das stille Dorf mit in die Welt, von der es sonst abgeschlossen liegt, hineingezogen werden. ... Um diese Zeit – der König wählte immer den Wasserweg – wurde Ütz zu einer vielgenannnten Fährstelle. Der Fischer, der den Dienst versah, hatte seine goldenen Tage ... und die Dorfstraße entlang, in der bisher bei Regenwetter die [[Fäkalie|Dungwagen]] steckengeblieben waren, schaukelten jetzt die königlichen [[Kutsche]]n. Das war bis 1810. In den zwanziger und dreißiger Jahren flackerte es noch einmal auf, dann erlosch es ganz.“'' |

|||

Der Wanderer Fontane erlebte den Weg so: ''“Von Ütz nach Paretz ist noch eine gute halbe [[Meile]]. An einem Sommernachmittag ein entzückender Spaziergang. Der Weg führt durch Wiesen rechts und links; der Heuduft dringt von den Feldern herüber und vor uns ein dünner, sonnendurchleuchteter Nebel zeigt uns die Stelle, wo die breite, buchten- und seenreiche Havel fließt. Paretz selbst verbirgt sich bis zuletzt. ... wir sind am Ziel: links das Schloß, ein langgestreckter, schmuckloser [[Parterre]]-Bau mit aufgesetztem niedrigen Stock[werk], rechts eine Gruppe alter Eichen und ihnen zur Seite die gotische Kirche des Dorfes. Über die Straße hin grüßen sich beide ...“.'' |

|||

== Literatur == |

== Literatur == |

||

* Matthias Marr: ''Das Dorf Paretz.'' DKV Kunstführer Nr. 629/5. Deutscher Kunstverlag, München / Berlin. |

|||

* |

* ''Paretzer Skizzenbuch. Bilder einer märkischen Residenz um 1800.'' Deutscher Kunstverlag, München / Berlin 2000. |

||

* ''Paretzer Skizzenbuch. Bilder einer märkischen Residenz um 1800.'' Deutscher Kunstverlag München Berlin 2000. |

|||

* Adelheid Schendel: ''Studie zur Geschichte und Kunstgeschichte des Dorfes und des Schlosses Paretz.'' Im Auftrag des Institutes für Denkmalpflege, Arbeitsstelle Berlin, vorgelegt Potsdam 1980. |

* Adelheid Schendel: ''Studie zur Geschichte und Kunstgeschichte des Dorfes und des Schlosses Paretz.'' Im Auftrag des Institutes für Denkmalpflege, Arbeitsstelle Berlin, vorgelegt Potsdam 1980. |

||

* Birgit Lucas, Titia Hoffmeister, Matthias Marr: ''Paretz.'' Schlösser und Gärten der Mark. Freundeskreis Schlösser und Gärten der Mark. Berlin 1993. ISBN 3-87584-416-5 |

* Birgit Lucas, Titia Hoffmeister, Matthias Marr: ''Paretz.'' Schlösser und Gärten der Mark. Freundeskreis Schlösser und Gärten der Mark. Berlin 1993. ISBN 3-87584-416-5. |

||

* Gundula Werger: ''Ich bin doch nur ein armer Gutsherr : Sommerfrische für die Krone: In Paretz richteten sich Friedrich Wilhelm III. und Königin Luise von Preußen ihr Schloss Still-im-Land ein, das als vorbildliches Landgut sogar Geld abwarf.'' in: [[Frankfurter Allgemeine Zeitung]], 27. Mai 2010, Seite R 3. |

|||

* Claus-Dieter Steyer: ''Paretz. Eine königliche Sommerfrische.'' be.bra verlag, Berlin 2013, ISBN 978-3-86124-665-7. |

|||

== Weblinks == |

== Weblinks == |

||

{{Commonscat}} |

{{Commonscat}} |

||

* [http://www.spsg.de/schloesser-gaerten/objekt/schloss-paretz/ Schloss und Schlossgarten Paretz] |

|||

* [http://www.spsg.de/schloesser-gaerten/objekt/schlossremise-paretz/ Schlossremise Paretz] |

|||

* [http://www.paretz-verein.de/ Verein Historisches Paretz] |

* [http://www.paretz-verein.de/ Verein Historisches Paretz] |

||

* [http://www.stiftung-paretz.de/ Stiftung Paretz] |

|||

== Einzelnachweise == |

|||

{{Coordinate |NS=52/28/11/N |EW=12/52/35/E |type=city |pop=400 |region=DE-BR}} |

|||

<references /> |

|||

{{Coordinate |NS=52/28/11/N |EW=12/52/35/E |type=city |pop=400 |region=DE-BB}} |

|||

{{Navigationsleiste Ortsteile von Ketzin}} |

|||

{{Navigationsleiste Ortsteile von Ketzin/Havel}} |

|||

{{Normdaten|TYP=g|GND=4263485-4|VIAF=149112961}} |

|||

[[Kategorie:Geographie (Ketzin/Havel)]] |

|||

[[Kategorie:Ort an der Havel]] |

|||

[[Kategorie:Ort im Havelland (Mark Brandenburg)]] |

|||

[[Kategorie:Ort im Landkreis Havelland]] |

[[Kategorie:Ort im Landkreis Havelland]] |

||

[[Kategorie:Ehemalige Gemeinde (Landkreis Havelland)]] |

|||

<!--Die beiden folgenden bitte umsortieren, falls mal ein Artikel über das Schloss geschrieben wird--> |

|||

[[Kategorie: |

[[Kategorie:Ersterwähnung 1197]] |

||

[[Kategorie: |

[[Kategorie:Gemeindeauflösung 1960]] |

||

[[Kategorie:Ketzin]] |

|||

[[en:Paretz]] |

|||

[[pt:Schloss Paretz]] |

|||

Aktuelle Version vom 15. Februar 2024, 16:34 Uhr

Paretz ist ein Ortsteil mit rund 400 Einwohnern der Stadt Ketzin/Havel im Landkreis Havelland in Brandenburg,[1] etwa 40 km westlich von Berlin (Stadtmitte). Paretz gewann überregionale Bedeutung, als es um 1800 mit dem Schloss Paretz, Schlosspark und Dorferneuerung zum Sommersitz von König Friedrich Wilhelm III. von Preußen und seiner Gemahlin, Königin Luise umgestaltet wurde.

Geschichte des Dorfes

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Ausgrabungen beweisen, dass dieser Teil der Havelniederung schon seit der Steinzeit besiedelt war. Der Ortsname Paretz geht auf das slawische po-reka (dt.: am Fluss, am Sumpf) zurück. Der Ort wurde am 28. Mai 1197 zum ersten Mal urkundlich erwähnt. Damals existierten sogar zwei gleichnamige Dörfer in enger Nachbarschaft. Zunächst hatten sich wendische Slawen als Fischer angesiedelt, später folgten deutschstämmige Landwirte. In einer kirchlichen Urkunde von 1297 wird dann nur noch ein Dorf Paretz erwähnt. Seit etwa 1350 gehörte es abwechselnd den Adelsfamilien von Diericke und von Arnim, seit 1658 der Familie von Blumenthal.

1797 erwarb der damalige Kronprinz, der spätere König Friedrich Wilhelm III. den Ort für 85.000 preußische Taler. Noch im September desselben Jahres hielten sich der Kronprinz und seine Frau erstmals für einige Wochen in Paretz auf, ebenso in den darauf folgenden Jahren bis zum Spätsommer 1805. Nach den napoleonischen Kriegen und nachdem die Königin in ihrem Todesjahr 1810 nochmals für einen Tag in Paretz gewesen war, nahm der König die alte Gewohnheit 1815 wieder auf und behielt sie bis 1839 bei; er starb 1840. Danach verlor der Ort wieder an Bedeutung.

Seit 1910 – Königin Luise war 100 Jahre zuvor gestorben – entwickelte sich allmählich erneut ein öffentliches Interesse an Paretz. Bedeutenden Anteil daran hatte Theodor Fontane, der nach drei Besuchen in den Jahren 1861, 1869 und 1870 den Ort und seine königlichen Sommergäste in den Wanderungen durch die Mark Brandenburg mit großer Anteilnahme beschrieben hatte. Besonders in den 1920er- und 1930er-Jahren nahm die Zahl der Besucher erheblich zu. Der Zweite Weltkrieg ging an Paretz ohne größere Veränderungen vorüber, das Kriegsende aber war ein Einschnitt mit nachhaltigen Folgen.

Nach dem Ende der Kampfhandlungen im Mai 1945 lag Paretz in der Sowjetischen Besatzungszone, der späteren DDR. Ein Wille zum Erhalt der kulturellen Zeugnisse des preußischen Staates war lange Zeit nicht zu erkennen, vielmehr gab es deutliche Anzeichen dafür, dass deren Verlust politisch willkommen war. Erst in den 1970er-Jahren entwickelten sich Ansätze denkmalpflegerischen Verhaltens. Teile des Schlossparks wurden mit Hilfe freiwilliger Arbeitseinsätze wiederhergestellt, die Dorfkirche in den 1980er-Jahren rekonstruiert. Die Deutsche Wiedervereinigung 1990 brachte dem Dorf Verbesserungen der lange vernachlässigten Infrastruktur (Telefon, Erdgasanschluss usw.). Der 1990 gegründete „Verein Historisches Paretz“ setzte sich zum Ziel, das historische Ortsbild wiederherzustellen.

Paretz wurde am 1. Januar 1960 nach Ketzin eingemeindet.[2]

Musterdorf

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Bald nach der Thronbesteigung erteilte Friedrich Wilhelm III. dem Architekten David Gilly den Auftrag, das geplante Musterdorf zu bauen. Die alten Kossätenhäuser wurden abgerissen und auf Kosten des Königs neu errichtet. So entstand eines von wenigen nicht nur konzipierten, sondern auch vollständig ausgeführten Projekten dieser Art um 1800 in Deutschland. Im sogenannten „Paretzer Skizzenbuch“ sind die neuen Gebäude mit Grund- und Aufrissen, Fassaden- und Giebelansichten dargestellt.

-

Das Amtshaus

-

Das Haus des Dorfschulzen

-

Der Schüttboden

-

Die Mehlwaage und das Spritzenhaus

-

Das Mehrfamilienhaus

-

Die Torhäuser

Das neue Dorf bestand aus etwa zehn Bauernhöfen, die weitgehend einheitlich gestaltet waren. Eine Ausnahme machten die letzten beiden Gehöfte in Richtung zur Havel, die als Dorfausgang eine etwas reichere Ausstattung bekamen, zum Beispiel durch einen aufwändigen Zaun zur Straße mit breiter Toreinfahrt, flankiert von steinernen Pfeilern, die mit vier Putten verziert waren – drei von ihnen verschwanden nach 1945. Beim Neubau der Bauernhöfe wurde festgesetzt: die Stube im Giebel jedes Hauses musste für königliche Dienerschaft reserviert bleiben, in den Ställen war ausreichend Platz für die herrschaftlichen Pferde freizuhalten.

Zur bäuerlichen Grundausstattung kam eine ganze Reihe von Gebäuden mit besonderen Aufgaben. Das Amtshaus war – nach dem Schloss – das repräsentativste Gebäude des Ortes, bestimmt für den Pächter des Königlichen Gutes, der gleichzeitig die Funktion des königlichen Amtmanns hatte. Ebenfalls hervorgehoben, hier durch ein Vordach mit vier Holzsäulen: das Haus des Dorfschulzen. Verschiedenen praktischen Zwecken dienten der Schüttboden (mit bogenförmigen Einfahrten für die Kornfuhrwerke), das Spritzenhaus (für die Feuerspritze), die Leiterschauer (dort hingen die Feuerwehrleitern und die Feuerwehrschläuche wurden zum Trocknen aufgehängt) sowie die Mehlwaage. Ein Mehrfamilienhaus bot Platz für die Wohnungen von Leinewebern, Fischern, Müller, Tagelöhnern, Lehrern und für die Schulstuben; dieses Haus unterschied sich von den normalen Wohnhäusern durch ein in Farbe, Fensterform und speziellem Putz abweichendes Mittelteil. Zwei kleine Torhäuser rechts und links der Straße markierten den Ortseingang nach Osten; das eine enthielt hauptsächlich einen Schafstall, das andere die Wohnung des Schäfers. Eine Besonderheit war das Gotische Haus, eine optische Attraktion am Rande des Kirchgartens nach dem Muster englischer Staffagebauten – einst königliche Schmiede, um 1910 teils Dorfschmiede, teils Gaststätte, nach 1918 nur Gasthof und seit 1938 Restaurant und Biergarten in Familienbesitz.

Friedrich Wilhelm III. versuchte dafür zu sorgen, dass der Ort in Erinnerung an seine Frau möglichst unverändert bestehen blieb. Am 19. April 1833 erließ er ein entsprechendes Dekret, das Änderungen an Häusern und Dorfstraße untersagte und von allen Bürgern und Kossäten in Paretz unterschrieben wurde. Dennoch verlor das Dorf schon im Verlauf des 19. Jahrhunderts sein ursprünglich einheitliches Aussehen. Unterschiedlichste Erhaltungszustände waren anzutreffen. Manches, wie das Gotische Haus, blieb fast vollständig erhalten, anderes verfiel unbenutzt und unbeachtet. Gebäude wurden nach Bränden mehr oder weniger originalgetreu aufgebaut, zahlreiche Veränderungen an Außenputz, Dächern und Fenstern verfälschten den Gesamteindruck, ebenso wie zusätzliche Neubauten. Immerhin wurde schon bei ersten Untersuchungen in den 1970er-Jahren festgestellt, dass doch ein nennenswerter Teil der Originalsubstanz noch aufzufinden war, sodass die Bemühungen um denkmalgerechte Wiederherstellung daran anknüpfen konnten. Nach ersten Anfängen in der DDR setzte seit 1989 eine beschleunigte Entwicklung ein: 1991/92 wurden Mehlwaage, Spritzenhaus und Leiterschauer wiederhergestellt, 1993/1994 die beiden Torhäuser, 1996 das Planteurhaus – ein schon vor 1797 vorhandenes Wohnhaus für die so genannten Planteure, Gärtner mit speziellen Aufgaben – und 1999 bis 2001 das Schloss selbst.

Schloss

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Als Friedrich Wilhelm das Gut Paretz erwarb, war er noch Kronprinz und seit drei Jahren mit Luise von Mecklenburg-Strelitz verheiratet. Noch 1797 begann der Berliner Architekt David Gilly damit, an Stelle des alten Gutshauses aus dem frühen 18. Jahrhundert, von dem Teile des Grundrisses und des Mauerwerks erhalten blieben, ein schlichtes, frühklassizistisches Landschloss zu errichten. Der Bau des Schlosses war Teil eines umfangreicheren Auftrags. In der Umgebung des Schlosses entstand ein Park.

Das Schloss blieb bis 1945 im Familienbesitz. Bei Kriegsende wurde das Schloss geplündert und enteignet. 1948 bis etwa 1960 nutzte die Bauernhochschule „Edwin Hoernle“ die historischen Gebäude, später die „VVB (Vereinigung Volkseigener Betriebe) Tierzucht“, die höchste Verwaltungsinstanz für die Tierzucht der DDR. Nach der politischen Wende von 1989 nutzte die Fachhochschule Potsdam das Haus vorübergehend. 1996/97 wurde es durch das Land Brandenburg angekauft und rekonstruiert.

Dorfkirche

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Gleich zu Beginn der Bauarbeiten im Dorf veranlasste König Friedrich Wilhelm einen grundlegenden Umbau der Dorfkirche Paretz (1797–1798), was zu einem der frühesten Beispiele neugotischer Architektur in Deutschland wurde.

Paretzer Erdlöcher

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Mit dem Anwachsen der nahen Großstadt Berlin (1850 rund 400.000, 1890 etwa 1,6 Mio. Einwohner) gewannen die reichen Tonvorkommen in der Umgebung von Ketzin große wirtschaftliche Bedeutung. Bis 1881 waren dort 15 leistungsfähige Ziegeleien entstanden. Jährlich wurden annähernd 100 Millionen Ziegel gebrannt und größtenteils per Schiff nach Berlin transportiert. Seit 1900 ging der Boom zurück und brach in den 1920er-Jahren völlig zusammen. 1946 musste die letzte Ziegelei geschlossen werden.

Viele der „Erdlöcher“, die nach dem Tonabbau verblieben waren, wurden nach dem Zweiten Weltkrieg mit den Trümmern der zu großen Teilen zerstörten Stadt Berlin zugeschüttet – ein besonderer Kreislauf des Materials. Andere, wie die „Paretzer Erdlöcher“ – in Nord-Süd-Richtung über ca. einen Kilometer ausgedehnt – sind inzwischen mit Grundwasser gefüllt. Vegetation und Tierwelt konnten sich ungehindert entwickeln, die „Paretzer Erdlöcher“ sind Teil des europäischen Vogelschutzgebietes „Mittlere Havelniederung“.

Fontane über den Weg nach Paretz

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Theodor Fontane beschrieb den Weg der königlichen Reisegesellschaft nach Paretz über das nahe gelegene Dorf Uetz:

„Eine kurze Zeit hindurch schien es, als sollte das stille Dorf mit in die Welt, von der es sonst abgeschlossen liegt, hineingezogen werden. […] Um diese Zeit – der König wählte immer den Wasserweg – wurde Ütz zu einer vielgenannten Fährstelle. Der Fischer, der den Dienst versah, hatte seine goldnen Tage […] und die Dorfstraße entlang, in der bisher bei Regenwetter die Dungwagen steckengeblieben waren, schaukelten sich nunmehr die königlichen Kutschen. Das war bis 1810. In den 20er und 30er Jahren flackerte es noch einmal auf, dann erlosch es ganz.“

Der Wanderer Fontane erlebte den Weg so:

„Von Ütz nach Paretz ist noch eine gute halbe Meile. An einem Sommernachmittag ein entzückender Spaziergang. Der Weg führt durch Wiesen rechts und links; der Heuduft dringt von den Feldern herüber und vor uns ein dünner, sonnendurchleuchteter Nebel zeigt uns die Stelle, wo die breite, buchten- und seenreiche Havel fließt. Paretz selbst verbirgt sich bis zuletzt. […] wir sind am Ziel: links das Schloß, ein langgestreckter, schmuckloser Parterre-Bau mit aufgesetztem niedrigen Stock, rechts eine Gruppe alter Eichen und ihnen zur Seite die gotische Kirche des Dorfes. Über die Straße hin grüßen sich beide.“

Literatur

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- Matthias Marr: Das Dorf Paretz. DKV Kunstführer Nr. 629/5. Deutscher Kunstverlag, München / Berlin.

- Paretzer Skizzenbuch. Bilder einer märkischen Residenz um 1800. Deutscher Kunstverlag, München / Berlin 2000.

- Adelheid Schendel: Studie zur Geschichte und Kunstgeschichte des Dorfes und des Schlosses Paretz. Im Auftrag des Institutes für Denkmalpflege, Arbeitsstelle Berlin, vorgelegt Potsdam 1980.

- Birgit Lucas, Titia Hoffmeister, Matthias Marr: Paretz. Schlösser und Gärten der Mark. Freundeskreis Schlösser und Gärten der Mark. Berlin 1993. ISBN 3-87584-416-5.

- Gundula Werger: Ich bin doch nur ein armer Gutsherr : Sommerfrische für die Krone: In Paretz richteten sich Friedrich Wilhelm III. und Königin Luise von Preußen ihr Schloss Still-im-Land ein, das als vorbildliches Landgut sogar Geld abwarf. in: Frankfurter Allgemeine Zeitung, 27. Mai 2010, Seite R 3.

- Claus-Dieter Steyer: Paretz. Eine königliche Sommerfrische. be.bra verlag, Berlin 2013, ISBN 978-3-86124-665-7.

Weblinks

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Einzelnachweise

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- ↑ Ketzin/Havel | Service Brandenburg. Abgerufen am 15. Februar 2024.

- ↑ Statistisches Bundesamt (Hrsg.): Gemeinden 1994 und ihre Veränderungen seit 01.01.1948 in den neuen Ländern. Verlag Metzler-Poeschel, Stuttgart, 1995, ISBN 3-8246-0321-7.

Koordinaten: 52° 28′ N, 12° 53′ O