„Korallen der Schwäbischen Alb“ – Versionsunterschied

| [ungesichtete Version] | [gesichtete Version] |

Keine Bearbeitungszusammenfassung |

K Wikilink aus Überschrift entfernt |

||

| (52 dazwischenliegende Versionen von 13 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||

| Zeile 1: | Zeile 1: | ||

[[Datei: |

[[Datei:Jurakoralle, Thecosmilia trichotoma, Sl. Heinroth.jpg|mini|hochkant=1.5|Jurakoralle, ''Thecosmilia trichotoma'', Samml. Gottwald]] |

||

| ⚫ | |||

| ⚫ | |||

== Jurakorallen == |

|||

| ⚫ | |||

| ⚫ | |||

[[Datei:Festland und Meer im Jura vor 150 Mill. Jahren.jpg|mini|links|Festland und Meer im Jura vor 150 Mill. Jahren (nach McKerrow 1981)]] |

|||

| ⚫ | |||

Die [[Schwäbische Alb]] wird dem [[Jura (Geologie)|Jura]] zugeordnet. Er ist eine geologische Formation, deren Bildung vor etwa 201,3 Millionen Jahren begann und vor 145 Millionen Jahren endete. Seine Kalkablagerungen beendeten die [[Trias (Geologie)|Triaszeit]], |

Die [[Schwäbische Alb]] wird dem [[Jura (Geologie)|Jura]] zugeordnet. Er ist eine geologische Formation, deren Bildung vor etwa 201,3 Millionen Jahren begann und vor 145 Millionen Jahren endete. Seine Kalkablagerungen beendeten die [[Trias (Geologie)|Triaszeit]], die [[Kreidezeit]] folgte. In Deutschland umfasst der Süddeutsche Jura das Rheintal, die [[Wutach]]region, die Schwäbische Alb und die [[Fränkische Alb]]. Der [[Weißer Jura|Weiße Jura]] vor etwa 161 bis 150 Millionen Jahre ist für Fossiliensammler wichtig, da seine ''Korallenformation'' die vielgestaltigen [[Steinkorallen]] enthält. |

||

Im insgesamt warmen Klima der Jurazeit lebten Korallen mit vielen anderen Meeresbewohnern im [[Salzwasser]] eines flachen [[Meer]]es. Mit dem Kalkschlamm setzten sich die Kalkskelette ab, die sich zu einer Kalkschicht verfestigten. Diese wurde mit den später darüber lagernden Schichten bei der [[Kontinentaldrift]] (Kontinentalverschiebung) nach Norden geschoben und als Kalktafel schräg angehoben. Die darüber abgelagerten Sedimente wurden wieder abgetragen und die freigelegten Schichten bilden heute die Schwäbische Alb. |

Im insgesamt warmen Klima der Jurazeit lebten Korallen mit vielen anderen Meeresbewohnern im [[Salzwasser]] eines flachen [[Meer]]es. Mit dem Kalkschlamm setzten sich die Kalkskelette ab, die sich zu einer Kalkschicht verfestigten. Diese wurde mit den später darüber lagernden Schichten bei der [[Kontinentaldrift]] (Kontinentalverschiebung) nach Norden geschoben und als Kalktafel schräg angehoben. Die darüber abgelagerten Sedimente wurden wieder abgetragen und die freigelegten Schichten bilden heute die Schwäbische Alb. |

||

=== Aus der Forschungsgeschichte |

=== Aus der Forschungsgeschichte === |

||

[[Datei:Historische, geologische Karte der Ostalb vor 250 J.jpg|mini|Historische, geologische Karte der Ostalb vor 250 J (nach Geyer & Gwinner 1986).]] |

|||

| ⚫ | Die ersten Zeugnisse über die Korallen der Schwäbischen Alb stammen von Balthasar Ehrhart 1748, wo er in der ersten paläografisch-faziellen Karte Südwestdeutschland die Gegend nordwestlich von [[Ulm]] bis zum [[Nördlinger Ries]] als ''Regio corallifera'', korallenführende Region, bezeichnet. [[August Goldfuß]] beschrieb schon 1826 bis 1829 in seiner ''Petrefacta Germaniae'' eine große Anzahl der Jurakorallen. In ''Die Korallen der Nattheimer Schichten'' von Ernst Becker und C. Milaschewitsch beschrieben und illustrierten sie die Korallenfauna der Ostalb 1875/76, dazu [[Friedrich August Quenstedt]] in ''Petrefactenkunde Deutschlands'' in verschiedenen Arbeiten von 1852 bis 1885. Aus dem [[Schweizer Jura]] ergänzte [[Frédéric-Louis Koby]] das Wissen um die Jurakorallen wie |

||

[[Datei:Blockbild der Ostalb vor 150 Mill. Jahren.jpg|mini|links|Blockbild der Ostalb vor 150 Mill. Jahren (nach Scholz/Meyer)]] |

|||

| ⚫ | Die ersten Zeugnisse über die Korallen der Schwäbischen Alb stammen von [[Balthasar Ehrhart]] 1748, wo er in der ersten paläografisch-faziellen Karte Südwestdeutschland die Gegend nordwestlich von [[Ulm]] bis zum [[Nördlinger Ries]] als ''Regio corallifera'', korallenführende Region, bezeichnet. [[August Goldfuß]] beschrieb schon 1826 bis 1829 in seiner ''Petrefacta Germaniae'' eine große Anzahl der Jurakorallen. In ''Die Korallen der Nattheimer Schichten'' von Ernst Becker und C. Milaschewitsch beschrieben und illustrierten sie die Korallenfauna der Ostalb 1875/76, dazu [[Friedrich August Quenstedt]] in ''Petrefactenkunde Deutschlands'' in verschiedenen Arbeiten von 1852 bis 1885. Aus dem [[Schweizer Jura]] ergänzte [[Frédéric-Louis Koby]] das Wissen um die Jurakorallen wie auch [[Alcide Dessalines d’Orbigny|D’Orbigny]], [[Peter Martin Duncan|Duncan]], [[Auguste Étallon|Etallon]], [[Henri Milne Edwards]] und [[Jules Haime]], [[John Fleming (Zoologe)|Fleming]], [[Édouard Louis Gourdan de Fromentel|Fromentel]], [[Jean-Baptiste de Lamarck|Lamarck]], Münster, Phillips. |

||

=== |

=== Systematik === |

||

Über den Bau der [[Polyp (Nesseltiere)|Polypen]] werden die Korallen den sechsstrahligen [[Blumentiere]]n ([[Hexacorallia]]) zugerechnet und gehören dort zur Ordnung der [[Steinkorallen]] (Scleractinia). Die weiteren Unterordnungen mit Differenzierungen in Familien, Gattungen und Arten sind in der Forschung nicht endgültig geklärt. |

|||

| ⚫ | Ausführliche Fundstellenverzeichnisse finden sich bei ''Benz'' (1980) und ''Schweizer-Klemp'' (1985). Auch wenn sie veraltet scheinen, bieten frisch gepflügte Äcker neue Fundmöglichkeiten wie auch frische Baugruben und der Straßenbau. Die Sirchinger und Wittlinger Vorkommen liegen bei [[Urach]] und sind nicht mehr auf dieser Karte dargestellt. Sie gehören stratigrafisch zu [[Weißjura]] Zeta 1–3 (= [[Tithonium]] L, tiZ und tiH). |

||

Wesentlich für diese sechsstrahligen Jurakorallen mit ihren möglichen vielfachen Septenzahlen ist die Fähigkeit, über die Kalkbildung zusammen mit anderen Lebewesen [[Korallenriff|Riffe]] aufzubauen. |

|||

=== Verkieselung === |

|||

== Vom Leben der Korallen == |

|||

[[Datei:Korallenriff mit Riffschutt, Massenkalk und Bankkalke.jpg|mini|links|Korallenriff mit Riffschutt, Massenkalk und Bankkalke]] |

|||

| ⚫ | |||

[[Datei:Korallen, Fundstellen Ostalb.jpg|mini|Korallen, Fundstellen Ostalb]] |

|||

Lange Zeit hatte man Korallen für Pflanzen gehalten. Schließlich sitzen die farbigen Polypen auf Hartskeletten und können sich nicht fortbewegen. Erst 1723 vertrat der Franzose A. Peysonnell die Auffassung, dass sie den Tieren, dem großen und artenreichen Stamm der [[Hohltiere]], zuzurechnen sind. Denn die große Körperhöhle dient fast ausschließlich der Verdauung der Nahrung. Diese besteht aus rein tierischem Leben, zum [[Plankton]] zählende Kleinkrebse und wurmähnliche Tierchen.<br /> |

|||

| ⚫ | Organisch ausgeschiedener Kalk ist zwar [[Calcit]] (Ca[CO<sub>3</sub>]), doch als [[Aragonit]] mit einem anderen Kristallgitter härter und schwerer. Dieser kristallisierte sich vielfach später um in den stabileren Calcitzustand und ist vom umgebenden Kalk nicht mehr zu trennen. [[Stromatolith]]en halfen bei der Kalkbildung mit. |

||

[[Verkieselung|Verkieselt]] ist mehr der Riffschutt am Rande von Riffen, in dem andere Hartteile von [[Schwämme]]n, [[Seeigel]]n, [[Seelilien]], [[Muscheln]], [[Schnecken]], [[Kalkröhrenwürmer|Wurmröhren]], [[Bryozoen]] u. a. mit zu erkennen sind. Auf besondere Weise wurde dieser Aragonit aber auch direkt über eindringende Porenwässer durch [[Kieselgel]]e ersetzt (SiO<sub>2</sub>), die sich in festen [[Quarz]] (SiO<sub>2</sub>) umwandelten. Manchmal ist nur die äußere harte Quarzschicht ausgebildet, während das Innere noch aus Kalk besteht. Dort sind aber auch kleine [[Quarz#Varietäten|Bergkristalle]] zu finden wie auch Calcitkristalle. |

|||

=== Fundstellen === |

|||

Bei Berührung mit den Tentakeln schießen die Stilette aus den Nesselkapseln heraus, die durch einen Schlauch lähmendes Gift im Körper der Beutetiere freisetzen. Man rechnet deshalb Korallen zum Unterstamm der [[Nesseltiere]]. Die Tentakeln befördern die gelähmte Beute zum Schlundrohr. Zwei Zellschichten mit einer gallertigen Zwischenlage bilden einen muskulösen Sack, der schlaff in sich zusammenfallen würde, wenn nicht der Polyp zur Stabilität einen Innendruck erzeugen würde. Dies geschieht durch kräftige Zilien (Wimpern) im Schlundrohr, die beim Schlagen in Richtung Körperinneres Wasser hineinpressen und so einen Druckkörper (Pneu) bilden. Das Schlundrohr würde durch den herrschenden Druck nach außen gestülpt, wenn es nicht von den Mesenterien gehalten würde. Dazu muss es, um den Druck zu erhalten, auch stets fast ganz geschlossen sein, was wiederum die Mesenterien bewirken, die das Schlundrohr flach zusammenziehen. Dann arbeitet es wie ein Ventil. Die Mesenterien müssen außerdem beim Hineinbefördern der Nahrungsbrocken verhindern, dass kein offener Zwischenraum entsteht. Die Nahrung wird so wie in einer Speiseröhre in den Verdauungsraum gepresst, von wo aus die unverdaulichen Teile den gleichen Weg zurück nehmen müssen. <br /> |

|||

| ⚫ | Ausführliche Fundstellenverzeichnisse finden sich bei ''Benz'' (1980) und ''Schweizer-Klemp'' (1985). Auch wenn sie veraltet scheinen, bieten frisch gepflügte Äcker neue Fundmöglichkeiten wie auch frische Baugruben und der Straßenbau. Die Sirchinger und Wittlinger Vorkommen liegen bei [[Bad Urach|Urach]] und sind nicht mehr auf dieser Karte dargestellt. Sie gehören stratigrafisch zu [[Weißjura]] Zeta 1–3 (= [[Tithonium]] L, tiZ und tiH). |

||

Kalkstützen (Septen) werden am Fuße des Polypen zwischen einem Mesenterienpaar ausgeschieden. Deshalb besitzen große Korallen ein längliches Kelchzentrum. Große Polypen benötigen ein Mehrfaches der sechs Mesenterien, damit die große Öffnung zu einem Ventil flach gezogen werden kann. |

|||

=== |

=== Präparation === |

||

| ⚫ | |||

[[File:Kalkbildung von Korallen schematisch.jpg|thumb|Kalkbildung von Korallen schematisch]] |

|||

| ⚫ | Auf Äckern sind die ausgewitterten, verkieselten Korallen meist ockergelb durch Eisenoxide gefärbt. Kalkbrocken mit grauen Strukturen, meist als Riffschutt, lassen Korallen erkennen, die mit Salzsäure (HCl) freigeätzt werden können. Dazu werden die Stücke in Plastikgefäßen mit Wasser bedeckt. Dann wird jeweils eine kleine Menge Salzsäure zugegossen. Das Kohlen(stoff)dioxid (CO<sub>2</sub>) entweicht sprudelnd, während das Wasser langsam durch das entstehende Calciumchlorid (CaCl<sub>2</sub>) zu einer Salzlösung wird. Diese dämpft bei weiterer Säurezugabe die anfänglich heftige Reaktion (CaCl<sub>2</sub> ist toxisch unbedenklich). Schlecht verkieselte Stellen können mit Wachs oder Vaseline abgedeckt werden. Einzelne Kalkstellen entfernt man auch mit einem Infusionsbesteck tropfenweise. |

||

Bei Gefahr kann sich der Polyp rasch zwischen die herausragenden Septen zurückziehen. Auch beim Trockenfallen von [[Riff]]teilen ziehen sich die Polypen zwischen die schützende Außenwand (Epithek) und Septen zurück. <br /> |

|||

=== Bestimmung === |

|||

Ein Korallentier wird durch schnellere Kalkausscheidung besser dem Licht entgegen wachsen, wenn sich die Wassertiefe verändert (Meeresspiegelschwankung oder Verschiebung des Untergrunds). Bei schlechteren ökologischen Bedingungen verkleinert sich der lebende Polyp ganz einfach, und die Kalk ausscheidende Fläche nimmt ab. Sich verjüngende Formen bei Korallenskeletten haben darin die Ursache. |

|||

| ⚫ | Die Bestimmung über die Nachschlagewerke ist nicht einfach. Wesentlich sind in neuerer Zeit die Strukturen von Außenhülle, Septenbau und Kelchzentren geworden. Äußere Formen treten zurück. In neuen Arbeiten werden deshalb immer wieder ältere Einteilungen verändert. So sind manche Korallengattungen bei Geyer und Benz durch Schweizer-Klemp und Lauxmann verändert worden. Neue tauchen auf, wurden aber immer mit dem erstgenannten Forschernamen versehen, z. B. Montlivaltia (Gattung) ellipsocentra (Art) (QUENSTEDT, 1881), wie das bei wissenschaftlichen Arbeiten üblich ist. |

||

Dünnästige Formen können schneller wachsen. Dafür (heute bei einigen cm pro Jahr) müssen Korallen mit dem Risiko des Abbrechens "bezahlen", da hierbei auch die Septen sehr porös und locker mit wenig Material aufgebaut werden. Sie wachsen in den ruhigen Zonen der Lagunen. Eine geschlechtliche Vermehrung dabei über die Entwicklung der Gonaden (Geschlechtszellen) und die freischwimmende Wimperlarve dauert lange. Deshalb teilen sich koloniale Formen bei optimalen Bedingungen und bilden somit ein Individuum mit mehreren "Köpfen". <br /> |

|||

Am erfolgreichsten hat sich bei den Jurakorallen im ruhigeren Wasser die kräftige, ästige ''Thecosmilia trichotoma'' durchgesetzt, die in der Häufigkeit rund 10 % von allen rund 140 Arten stellt. |

|||

Auf der Ostalb bietet das Riffmuseum<ref>[http://www.gerstetten.de/de/Freizeit+Kultur/Museen/Riffmuseum Das Riffmuseum in Gerstetten]</ref> in [[Gerstetten]] Einblicke in die reiche Riff-Fauna mit sehr gut erhaltenen Einzelbeispielen, aber auch das Museum<ref>[http://www.nattheim.de/freizeit-sport/korallenmuseum Das Korallenmuseum in Nattheim]</ref> in [[Nattheim]]. Das 1977 eröffnete Urweltmuseum<ref>{{Webarchiv|url=http://www.museen-aalen.de/urweltmuseum-aalen.32643.240.htm |wayback=20170207105230 |text=Das Urweltmuseum in Aalen |archiv-bot=2019-04-23 20:41:32 InternetArchiveBot }}</ref> [[Aalen]] ist das größte städtische Museum für Geologie und Paläontologie in Baden-Württemberg. Es beherbergt ebenfalls eine besondere Sammlung von Jurakorallen mit ihrer Begleitfauna. |

|||

=== Der Trick mit den Algen === |

|||

Die Kalkbildung hängt nun wieder sehr eng mit dem Kohlenstoffdioxid (CO2) zusammen. Viel CO2 in Wasser löst Kalk auf, weil es damit eine schwache Säure bildet. Tritt es bei Erwärmung wieder aus, so fällt der gelöste Kalk in fester Form aus. Dies geschah auch vor 150 Mill. Jahren im flachen Randbereich des Jurameeres. Das kühle Wasser des Helvetischen Meeres brachte genügend gelösten Kalk mit, der in den warmen Beckenzonen anorganisch wieder ausfiel und sich als Kalkschlamm am Boden absetzte. |

|||

Riffe erheben sich aber über anorganisch ausgefällte Kalkablagerungen. In ihnen muss demnach eine erhöhte Kalkausscheidung stattfinden. Der Begriff Schwammstotzen oder Schwammriff ist irreführend, denn Schwämme als Tiere können keine Riffe allein aufbauen. So werden heute diese aufragenden Riffe besser Algen-Schwammriffe oder Schwamm-Stromatolith-Kalk genannt, womit deutlich wird, dass pflanzliche Lebewesen eine wichtige Rolle spielen. Sie "saugen" das CO2 ab, da sie es für ihren eigenen Stoffwechsel benötigen, liefern gleichzeitig den für Tiere lebensnotwendigen Sauerstoff und erhöhen die Kalkbildungsrate. |

|||

Der Korallenpolyp nützt diese Vorteile, indem er eine enge Verbindung mit den Algen eingeht. Er lässt sie direkt in seinen Zellen leben. Dies stellt die engste, mögliche Lebensgemeinschaft (Symbiose) dar. Die Algen versorgen ihre Hauswirte neben dem CO2- und O2-Austausch mit Glycerin, Glucose und Aminsosäuren. Bei verschlechterten ökologischen Bedingungen verlassen die Algen ihre "Behausung". Deshalb können Riffkorallen (hermatypisch) nur in den klaren, lichten Gewässern leben, da ihre "Haus-Pflanzen" das Licht zur Assimilation benötigen. Die Kalkbildungsrate beträgt bei rezenten Korallen am Tage das Zehnfache gegenüber der Nacht. Tiefseekorallen (ahermatypisch) können im Dunkel ohne Zooxanthellen nur wenig Kalk bilden |

|||

<gallery mode="packed" > |

|||

== Verkieselung, Präparation und Bestimmung == |

|||

Riffschutt Jura, Sl. Benz.jpg|Riffschutt Jura, Sl. Benz |

|||

| ⚫ | Organisch ausgeschiedener Kalk ist zwar [[Calcit]] (Ca[CO<sub>3</sub>]), doch als [[Aragonit]] mit einem anderen Kristallgitter härter und schwerer. Dieser kristallisierte sich vielfach später um in den stabileren Calcitzustand und ist vom umgebenden Kalk nicht mehr zu trennen. |

||

Montlivaltia obconica subdispar, h 8cm, d 6cm, Sl. Benz.jpg|''Montlivaltia obconica subdispar'' |

|||

Ellipsosmilia circumvelata, Sl. Benz.jpg|''Ellipsosmilia circumvelata'' |

|||

| ⚫ | Auf Äckern sind die ausgewitterten Korallen meist ockergelb durch |

||

Axosmilia, Sl. Benz.jpg|''Axosmilia'', Sl. Benz |

|||

Thecosmilia lithodendron Qu., Holotypus, Samml. Geol. Paläont. Inst. Tübingen.jpg|''Thecosmilia trichotoma'' Qu., Holotypus, Samml. Geol. Paläont. Inst. Tübingen |

|||

| ⚫ | Die Bestimmung über die Nachschlagewerke ist nicht einfach. Wesentlich sind in neuerer Zeit die Strukturen von Außenhülle, Septenbau und |

||

Placophyllia dianthus, Sl. Gottwald.jpg|''Placophyllia dianthus'', Sl. Gottwald |

|||

Mitrodendron mitratum, Sl. Heinroth.jpg|''Mitrodendron mitratum'', Sl. Heinroth |

|||

Goniocora pumila, Sl. Gottwald.jpg|''Goniocora pumila'', Sl. Gottwald |

|||

Enallhelia striata, Sl. Benz.jpg|''Enallhelia striata'', Sl. Benz |

|||

Enallhelia elegans, Sl. Gottwald.jpg|''Enallhelia elegans'', Sl. Gottwald |

|||

Cyatophora bourgueti, Sl. Gottwald.jpg|''Cyatophora bourgueti'', Sl. Gottwald |

|||

Stylina limbata, Sl. Benz.jpg|''Stylina limbata'' |

|||

Convexastrea sexradiata, Sl. Benz.jpg|''Convexastrea sexradiata'' |

|||

Viminohelia seminuda, Sl. Heinroth.jpg|''Viminohelia seminuda'', Sl. Heinroth |

|||

Latiphyllia suevica, Sl. Benz.jpg|''Latiphyllia suevica'', Sl. Benz |

|||

Tricycloseris triangularis, Sl. Benz.jpg|''Tricycloseris triangularis'', Sl. Benz |

|||

Microphyllia soemmeringi., Sl. Benz.jpg|''Microphyllia soemmeringii'' |

|||

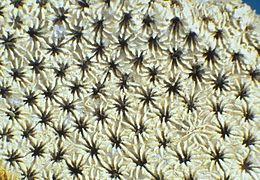

Isastrea crassa.jpg|Jurakoralle ''Isastrea crassa'' |

|||

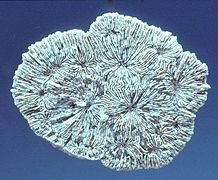

Gyrodendron lobatum.jpg|Jurakoralle ''Gyrodendron lobatum'' |

|||

Rhipidogyra alata, Sl. Geol. Paläont. Inst. Tübingen.jpg|''Rhipidogyra alata'', Sl. Geol. Paläont. Inst. Tübingen |

|||

Rhipidogyra percrassa, Sl. Galajda.jpg|''Rhipidogyra percrassa'', Sl. Galajda |

|||

Das Riff-Museum im Bahnhof Gerstetten. 04.jpg|Das Riff-Museum im Bahnhof Gerstetten |

|||

Das Riff-Museum im Bahnhof Gerstetten. 05.jpg|Korallen im Riffmuseum Gerstetten |

|||

| ⚫ | |||

Nattheimer Korallenmuseum.jpg|Im Nattheimer Korallenmuseum |

|||

</gallery> |

|||

== Literatur == |

== Literatur == |

||

| Zeile 53: | Zeile 76: | ||

* Wolfram Benz: ''„Blumen“ tropischer Meere – Korallen aus dem Malm''. In: Mineralien-Magazin 4/1981, S. 149–154. |

* Wolfram Benz: ''„Blumen“ tropischer Meere – Korallen aus dem Malm''. In: Mineralien-Magazin 4/1981, S. 149–154. |

||

* W.S. McKerrow (Hrsg.): (deutsch) ''Palökologie'', Stuttgart 1981. |

* W.S. McKerrow (Hrsg.): (deutsch) ''Palökologie'', Stuttgart 1981. |

||

* Schweizer-Klemp, Karin: ''Beiträge zur Korallenfauna des Oberen Weißen Juras in Württemberg unter besonderer Berücksichtigung der Korallensammlung des Naturkundlichen Museums der Stadt Ulm''. In: Mitt. d. Ver. f. Naturwiss. u. Math. (Ulm/Donau, 1985), 34 |

* Schweizer-Klemp, Karin: ''Beiträge zur Korallenfauna des Oberen Weißen Juras in Württemberg unter besonderer Berücksichtigung der Korallensammlung des Naturkundlichen Museums der Stadt Ulm''. In: Mitt. d. Ver. f. Naturwiss. u. Math. (Ulm/Donau, 1985), 34, [http://www.vnm-ulm.de/mitteilungen/H34_Korallenfauna.pdf online]. |

||

* Edouard Lambelet: ''Korallen im Korallen-Oolith mit besonderer Berücksichtigung der Gattungen'', 1986. |

* Edouard Lambelet: ''Korallen im Korallen-Oolith mit besonderer Berücksichtigung der Gattungen'', 1986. |

||

* Wolfram Benz: ''Die Schwäbische Alb – ein Land tropischer Korallen''. In: Jahrbuch 1987/88. Heimat- und Altertumsverein Heidenheim a. d. Brenz. S. 9–27. |

* Wolfram Benz: ''Die Schwäbische Alb – ein Land tropischer Korallen''. In: Jahrbuch 1987/88. Heimat- und Altertumsverein Heidenheim a. d. Brenz. S. 9–27. |

||

| Zeile 64: | Zeile 87: | ||

* [http://www-old.eglofs.de/korall2/koralle1.htm Korallen in Warm- und Kaltzeiten - Aus der Klimageschichte unserer Erde] |

* [http://www-old.eglofs.de/korall2/koralle1.htm Korallen in Warm- und Kaltzeiten - Aus der Klimageschichte unserer Erde] |

||

== Einzelnachweise == |

|||

| ⚫ | |||

<references /> |

|||

| ⚫ | |||

[[Kategorie:Biogenes Sedimentgestein]] |

[[Kategorie:Biogenes Sedimentgestein]] |

||

[[Kategorie:Geologie der Schwäbischen Alb]] |

|||

[[Kategorie:Koralle als Thema]] |

|||

Aktuelle Version vom 17. April 2024, 03:22 Uhr

Die Kalkablagerungen der Korallen der Schwäbischen Alb und anderer Meeresbewohner bilden heute ein knapp 200 km langes, 35 bis 40 km breites und bis zu 1000 m hohes Mittelgebirge in Süddeutschland.

Jurakorallen

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Geologie

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Die Schwäbische Alb wird dem Jura zugeordnet. Er ist eine geologische Formation, deren Bildung vor etwa 201,3 Millionen Jahren begann und vor 145 Millionen Jahren endete. Seine Kalkablagerungen beendeten die Triaszeit, die Kreidezeit folgte. In Deutschland umfasst der Süddeutsche Jura das Rheintal, die Wutachregion, die Schwäbische Alb und die Fränkische Alb. Der Weiße Jura vor etwa 161 bis 150 Millionen Jahre ist für Fossiliensammler wichtig, da seine Korallenformation die vielgestaltigen Steinkorallen enthält.

Im insgesamt warmen Klima der Jurazeit lebten Korallen mit vielen anderen Meeresbewohnern im Salzwasser eines flachen Meeres. Mit dem Kalkschlamm setzten sich die Kalkskelette ab, die sich zu einer Kalkschicht verfestigten. Diese wurde mit den später darüber lagernden Schichten bei der Kontinentaldrift (Kontinentalverschiebung) nach Norden geschoben und als Kalktafel schräg angehoben. Die darüber abgelagerten Sedimente wurden wieder abgetragen und die freigelegten Schichten bilden heute die Schwäbische Alb.

Aus der Forschungsgeschichte

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Die ersten Zeugnisse über die Korallen der Schwäbischen Alb stammen von Balthasar Ehrhart 1748, wo er in der ersten paläografisch-faziellen Karte Südwestdeutschland die Gegend nordwestlich von Ulm bis zum Nördlinger Ries als Regio corallifera, korallenführende Region, bezeichnet. August Goldfuß beschrieb schon 1826 bis 1829 in seiner Petrefacta Germaniae eine große Anzahl der Jurakorallen. In Die Korallen der Nattheimer Schichten von Ernst Becker und C. Milaschewitsch beschrieben und illustrierten sie die Korallenfauna der Ostalb 1875/76, dazu Friedrich August Quenstedt in Petrefactenkunde Deutschlands in verschiedenen Arbeiten von 1852 bis 1885. Aus dem Schweizer Jura ergänzte Frédéric-Louis Koby das Wissen um die Jurakorallen wie auch D’Orbigny, Duncan, Etallon, Henri Milne Edwards und Jules Haime, Fleming, Fromentel, Lamarck, Münster, Phillips.

Systematik

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Über den Bau der Polypen werden die Korallen den sechsstrahligen Blumentieren (Hexacorallia) zugerechnet und gehören dort zur Ordnung der Steinkorallen (Scleractinia). Die weiteren Unterordnungen mit Differenzierungen in Familien, Gattungen und Arten sind in der Forschung nicht endgültig geklärt. Wesentlich für diese sechsstrahligen Jurakorallen mit ihren möglichen vielfachen Septenzahlen ist die Fähigkeit, über die Kalkbildung zusammen mit anderen Lebewesen Riffe aufzubauen.

Verkieselung

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Organisch ausgeschiedener Kalk ist zwar Calcit (Ca[CO3]), doch als Aragonit mit einem anderen Kristallgitter härter und schwerer. Dieser kristallisierte sich vielfach später um in den stabileren Calcitzustand und ist vom umgebenden Kalk nicht mehr zu trennen. Stromatolithen halfen bei der Kalkbildung mit. Verkieselt ist mehr der Riffschutt am Rande von Riffen, in dem andere Hartteile von Schwämmen, Seeigeln, Seelilien, Muscheln, Schnecken, Wurmröhren, Bryozoen u. a. mit zu erkennen sind. Auf besondere Weise wurde dieser Aragonit aber auch direkt über eindringende Porenwässer durch Kieselgele ersetzt (SiO2), die sich in festen Quarz (SiO2) umwandelten. Manchmal ist nur die äußere harte Quarzschicht ausgebildet, während das Innere noch aus Kalk besteht. Dort sind aber auch kleine Bergkristalle zu finden wie auch Calcitkristalle.

Fundstellen

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Ausführliche Fundstellenverzeichnisse finden sich bei Benz (1980) und Schweizer-Klemp (1985). Auch wenn sie veraltet scheinen, bieten frisch gepflügte Äcker neue Fundmöglichkeiten wie auch frische Baugruben und der Straßenbau. Die Sirchinger und Wittlinger Vorkommen liegen bei Urach und sind nicht mehr auf dieser Karte dargestellt. Sie gehören stratigrafisch zu Weißjura Zeta 1–3 (= Tithonium L, tiZ und tiH).

Präparation

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Auf Äckern sind die ausgewitterten, verkieselten Korallen meist ockergelb durch Eisenoxide gefärbt. Kalkbrocken mit grauen Strukturen, meist als Riffschutt, lassen Korallen erkennen, die mit Salzsäure (HCl) freigeätzt werden können. Dazu werden die Stücke in Plastikgefäßen mit Wasser bedeckt. Dann wird jeweils eine kleine Menge Salzsäure zugegossen. Das Kohlen(stoff)dioxid (CO2) entweicht sprudelnd, während das Wasser langsam durch das entstehende Calciumchlorid (CaCl2) zu einer Salzlösung wird. Diese dämpft bei weiterer Säurezugabe die anfänglich heftige Reaktion (CaCl2 ist toxisch unbedenklich). Schlecht verkieselte Stellen können mit Wachs oder Vaseline abgedeckt werden. Einzelne Kalkstellen entfernt man auch mit einem Infusionsbesteck tropfenweise.

Bestimmung

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Die Bestimmung über die Nachschlagewerke ist nicht einfach. Wesentlich sind in neuerer Zeit die Strukturen von Außenhülle, Septenbau und Kelchzentren geworden. Äußere Formen treten zurück. In neuen Arbeiten werden deshalb immer wieder ältere Einteilungen verändert. So sind manche Korallengattungen bei Geyer und Benz durch Schweizer-Klemp und Lauxmann verändert worden. Neue tauchen auf, wurden aber immer mit dem erstgenannten Forschernamen versehen, z. B. Montlivaltia (Gattung) ellipsocentra (Art) (QUENSTEDT, 1881), wie das bei wissenschaftlichen Arbeiten üblich ist. Am erfolgreichsten hat sich bei den Jurakorallen im ruhigeren Wasser die kräftige, ästige Thecosmilia trichotoma durchgesetzt, die in der Häufigkeit rund 10 % von allen rund 140 Arten stellt.

Auf der Ostalb bietet das Riffmuseum[1] in Gerstetten Einblicke in die reiche Riff-Fauna mit sehr gut erhaltenen Einzelbeispielen, aber auch das Museum[2] in Nattheim. Das 1977 eröffnete Urweltmuseum[3] Aalen ist das größte städtische Museum für Geologie und Paläontologie in Baden-Württemberg. Es beherbergt ebenfalls eine besondere Sammlung von Jurakorallen mit ihrer Begleitfauna.

-

Riffschutt Jura, Sl. Benz

-

Montlivaltia obconica subdispar

-

Ellipsosmilia circumvelata

-

Axosmilia, Sl. Benz

-

Thecosmilia trichotoma Qu., Holotypus, Samml. Geol. Paläont. Inst. Tübingen

-

Placophyllia dianthus, Sl. Gottwald

-

Mitrodendron mitratum, Sl. Heinroth

-

Goniocora pumila, Sl. Gottwald

-

Enallhelia striata, Sl. Benz

-

Enallhelia elegans, Sl. Gottwald

-

Cyatophora bourgueti, Sl. Gottwald

-

Stylina limbata

-

Convexastrea sexradiata

-

Viminohelia seminuda, Sl. Heinroth

-

Latiphyllia suevica, Sl. Benz

-

Tricycloseris triangularis, Sl. Benz

-

Microphyllia soemmeringii

-

Jurakoralle Isastrea crassa

-

Jurakoralle Gyrodendron lobatum

-

Rhipidogyra alata, Sl. Geol. Paläont. Inst. Tübingen

-

Rhipidogyra percrassa, Sl. Galajda

-

Das Riff-Museum im Bahnhof Gerstetten

-

Korallen im Riffmuseum Gerstetten

-

Im Riffmuseum Gerstetten

-

Im Nattheimer Korallenmuseum

Literatur

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- Ernst Becker und C. Milaschewitsch: Die Korallen der Nattheimer Schichten. In: Paläontografica 21, 1875/76.

- Friedrich August Quenstedt: Petrefctenkundekunde Deutschlands Bd. 6, Röhren- und Sternkorallen 1881.

- Frédéric-Louis Koby: Monographie des polypiers jurassique de la Suisse, Mém. Soc. Paléont. Suisse, Vol. 7–16 u. 21 1880–1889.

- Otto Friedrich Geyer: Die oberjurassische Korallenfauna von Württemberg, Palaeontogr. 104, Abt. A, S. 121–222, 1954.

- Raymond C. Moore: Treatise on Invertebrate Paleontology, Part F: Coelenterata. Lawrence 1956.

- Arno Hermann Müller: Lehrbuch der Paläozoologie, Bd. II, Invertebraten Teil 1, Jena 1965.

- Helmut Schuhmacher: Korallenriffe, München 1976.

- Wolfram Benz: Die Korallen des oberen weißen Jura der Schwäbischen Alb, Eglofs 1980.

- Manfred Grasshoff: Polypen und Blumentiere (Anthozoa). In: Natur und Museum, Heft 1, 2 und 5, Frankfurt 1981.

- Wolfram Benz: „Blumen“ tropischer Meere – Korallen aus dem Malm. In: Mineralien-Magazin 4/1981, S. 149–154.

- W.S. McKerrow (Hrsg.): (deutsch) Palökologie, Stuttgart 1981.

- Schweizer-Klemp, Karin: Beiträge zur Korallenfauna des Oberen Weißen Juras in Württemberg unter besonderer Berücksichtigung der Korallensammlung des Naturkundlichen Museums der Stadt Ulm. In: Mitt. d. Ver. f. Naturwiss. u. Math. (Ulm/Donau, 1985), 34, online.

- Edouard Lambelet: Korallen im Korallen-Oolith mit besonderer Berücksichtigung der Gattungen, 1986.

- Wolfram Benz: Die Schwäbische Alb – ein Land tropischer Korallen. In: Jahrbuch 1987/88. Heimat- und Altertumsverein Heidenheim a. d. Brenz. S. 9–27.

- Ursula Lauxmann: Revision der oberjurassischen Korallen von Württemberg, Palaeontogr. A Bd. 219, Stuttgart 1991.

- Wolfram Benz: Was Korallensammler interessieren könnte. In: Fossilien, Goldschneck-Verlag, Korb 1996, S. 173–181.

Weblinks

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- Was Korallensammler interessieren könnte

- Korallen in Warm- und Kaltzeiten - Aus der Klimageschichte unserer Erde

Einzelnachweise

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- ↑ Das Riffmuseum in Gerstetten

- ↑ Das Korallenmuseum in Nattheim

- ↑ Das Urweltmuseum in Aalen ( des vom 7. Februar 2017 im Internet Archive) Info: Der Archivlink wurde automatisch eingesetzt und noch nicht geprüft. Bitte prüfe Original- und Archivlink gemäß Anleitung und entferne dann diesen Hinweis.