« Musée Magnin » : différence entre les versions

m Modification de la catégorie Catégorie:Label musée de France, Côte-d'Or → Catégorie:Label musée de France en Côte-d'Or |

m Remplacement de {{Lien}} par un lien interne, suite à la création de l'article correspondant |

||

| (48 versions intermédiaires par 28 utilisateurs non affichées) | |||

| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||

{{voir homonymes|Magnin}} |

{{voir homonymes|Magnin}} |

||

{{Infobox Musée |

{{Infobox Musée |

||

| nom = Musée Magnin |

| nom = Musée Magnin |

||

| image = Musée Magnin 001.jpg |

| image = Musée Magnin 001.jpg |

||

| taille image = |

| taille image = |

||

| légende = Entrée de l'[[ |

| légende = Entrée de l'[[hôtel Lantin]] et musée Magnin. |

||

| logo = |

| logo = |

||

| logo |

| taille logo = |

||

| référence = |

| référence = |

||

| pays = France |

| pays = France |

||

| |

| subdivision1 type = Région |

||

| |

| subdivision1 = [[Bourgogne-Franche-Comté]] |

||

| ville = [[Dijon]] |

| ville = [[Dijon]] |

||

| adresse = 4 rue des Bons Enfants |

| adresse = 4 rue des Bons Enfants |

||

| monument = [[Hôtel Lantin]] ([[Hôtel particulier]]) |

| monument = [[Hôtel Lantin]] ([[Hôtel particulier]]) |

||

| latitude = 47.320967 |

| latitude = 47.320967 |

||

| longitude = 5.042262 |

| longitude = 5.042262 |

||

| nom local = |

| nom local = |

||

| type = |

| type = Musée d'art et d'histoire |

||

| ouverture = 1938 |

| ouverture = 1938 |

||

| fermeture = |

| fermeture = |

||

| conservateur = |

| conservateur = Sophie Harent |

||

| collections = |

| collections = |

||

| provenance collections = Maurice et Jeanne Magnin (frère et sœur) |

| provenance collections = Maurice et Jeanne Magnin (frère et sœur) |

||

| genre collections = |

| genre collections = |

||

| époque collections = |

| époque collections = |

||

| œuvres = Environ 2000 |

| œuvres = Environ 2000 |

||

| superficie = |

| superficie = |

||

| protection = [[Musée de France]] |

| protection = [[Musée de France]] |

||

| visiteurs = 2016 : 17 714<br>2017 : 16 098<br>2018 : 17 738<br>2019 : 17 031<br>2020 : 6 492<br>2021 : 4 939<br>2022 : 10 396 |

|||

| visiteurs = |

|||

| site = [http://www.musee-magnin.fr www.musee-magnin.fr] |

| site = [http://www.musee-magnin.fr www.musee-magnin.fr] |

||

| géolocalisation = France/Bourgogne-Franche-Comté/Dijon |

| géolocalisation = France/Bourgogne-Franche-Comté/Dijon |

||

}} |

}} |

||

Le '''musée Magnin''' est un |

Le '''musée Magnin''' est un musée d'art situé à [[Dijon]], en [[Côte-d'Or]] en [[Bourgogne-Franche-Comté]]. Il présente une collection d'environ {{unité|2000|œuvres}} et objets d'art réunis au cours de leur vie par deux [[Collectionneur d'art|amateurs d'art]], Maurice Magnin (1861-1939) et sa sœur Jeanne (1855-1937)<ref>{{Lien web |auteur=RMN-Grand Palais (Musée Magnin) / Thierry le Mage |titre=Un cabinet d'amateur, le charme dune ancienne collection privée |url=https://musee-magnin.fr/un-cabinet-damateur |site=musee-magnin.fr |consulté le=21 août 2021}}.</ref>, dans leur [[hôtel particulier]] de famille du {{XVIIe siècle}}, l'[[hôtel Lantin]]. |

||

== Historique == |

== Historique == |

||

=== Une fratrie de collectionneurs === |

=== Une fratrie de collectionneurs === |

||

Ce [[musée de France]] présente une collection de plus de {{unité|2000|œuvres}} d'art réunies par Maurice Magnin (1861-1939), conseiller maître à la [[cour des comptes]], passionné de peinture, et sa sœur Jeanne Magnin (1855-1937), artiste peintre amateur et critique d’art. |

Ce [[musée de France]] présente une collection de plus de {{unité|2000|œuvres}} d'art réunies par Maurice Magnin (1861-1939), conseiller maître à la [[cour des comptes (France)|cour des comptes]], passionné de peinture, et sa sœur Jeanne Magnin (1855-1937), artiste peintre amateur et critique d’art. |

||

<gallery mode="packed" heights="200"> |

<gallery mode="packed" heights="200"> |

||

| Ligne 43 : | Ligne 43 : | ||

</gallery> |

</gallery> |

||

Ces deux collectionneurs |

Ces deux collectionneurs constituent, entre 1881 et 1935, une collection formée essentiellement en [[vente aux enchères|vente publique]]. Ils eurent le souci d’évoquer les différentes tendances artistiques en France et à l’étranger et ont acquis des œuvres peu convoitées ou peu connues, comme le soulignait [[Jean-Gabriel Goulinat]]<ref>J.G. Goulinat, « Le musée Magnin à Dijon », ''L'Art et les artistes'', mars 1938, {{p.|217-222}}.</ref>, leur ami et restaurateur de peintures au [[musée du Louvre]], dans son article de 1938 consacré au musée. Maurice Magnin donne puis lègue sa collection à l’État en 1939<ref>{{Ouvrage |auteur1=J.G. Goulinat |titre=« Le musée Magnin à Dijon », ''L’Art et les artistes'' |éditeur= |année=1938 |passage=pp. 217-222 : {{citation |Les collections furent installées au musée Magnin et l’inauguration se déroula le 16 janvier 1938 en présence de Jean Cassou, de Jean Vergnet-Ruiz, de Paul Jamot et de David Michel-Weill.}} }}</ref>. Sans doute l’exemple de certaines donations antérieures, qui avaient permis la création de musées, dont les musées [[musée Jacquemart-André|Jacquemart-André]] à [[Paris]] (legs de 1912) ou [[musée Bonnat-Helleu]] à [[Bayonne]] (legs de 1922), a pu les inciter à ce choix<ref>{{Ouvrage|langue=fr|auteur1=Laure Starcky|titre=Catalogue sommaire illustré Les peintures françaises du musée Magnin|lieu=Paris|éditeur=Les éditions Rmn-Grand Palais, Réunion des musées nationaux|année=Octobre 2000|pages totales=264|passage=p. 6|isbn=978-2-7118-4093-9|isbn2=2-7118-4093-X|lire en ligne=http://catalogue.bnf.fr/servlet/biblio?idNoeud=1&ID=37199654&SN1=0&SN2=0&host=catalogue}}.</ref>. Aucune œuvre issue de ce legs ne peut faire l'objet d'un prêt<ref>[http://www.latribunedelart.com/nomination-de-sophie-harent-a-la-direction-du-musee-magnin Didier Rykner, « Nomination de Sophie Harent à la direction du Musée Magnin »], ''[[La Tribune de l'art]]'', 20 février 2018.</ref>. Les collections ne peuvent par ailleurs s'enrichir, en raison des dispositions testamentaires de Maurice Magnin. |

||

=== L'hôtel particulier === |

=== L'hôtel particulier === |

||

{{article connexe|Hôtel Lantin}} |

|||

Les Magnin |

Les Magnin choisissent de présenter leur collection dans l'[[hôtel Lantin]], un hôtel particulier du {{XVIIe siècle}}, près du [[palais des ducs de Bourgogne]], à [[Dijon]]<ref>{{Lien web|titre = http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/merimee_fr?ACTION=CHERCHER&FIELD_1=REF&VALUE_1=PA00112307|url = http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/merimee_fr?ACTION=CHERCHER&FIELD_1=REF&VALUE_1=PA00112307|site = culture.gouv.fr|consulté le = 2015-06-09}}.</ref>. L'hôtel Lantin, édifié pour le parlementaire Étienne Lantin en 1663-1664, passe en différentes mains, avant d'être acquis en 1829 par [[Jean Hugues Magnin-Philippon]], le grand-père des collectionneurs. Une transformation importante, mais réalisée avec un souci d'unité, est l'adjonction en 1851 d'un étage aux écuries situées au fond de la cour. |

||

| ⚫ | Transmis à [[Joseph Magnin]], qui habita cet hôtel, le bâtiment est ensuite la propriété de son fils Maurice. Celui-ci confie l'aménagement des anciens communs à [[Auguste Perret]]<ref>{{Lien web|titre = Histoire de l'hôtel Lantin {{!}} Musée Magnin|url = http://musee-magnin.fr/le-musee/histoire-de-lhotel-lantin|site = musee-magnin.fr|consulté le = 2015-06-09|brisé le = 2023-11-26}}.</ref>, qui y travaille en 1930-1932. Il concilie l'utilisation du béton armé avec l'architecture classique de l'hôtel, en particulier dans la galerie zénithale<ref>{{Lien web|langue = Français|titre = Histoire de l'hôtel Lantin|url = http://musee-magnin.fr/le-musee/histoire-de-lhotel-lantin|site = musee-magnin.fr|date = |consulté le = 12/01/2015|brisé le = 2023-11-26}}.</ref>. |

||

<gallery mode="packed" heights="200"> |

|||

Salon Hercule.JPG|Le salon Hercule. |

|||

Salon doré.jpg|Le salon doré. |

|||

Chambre 08-520414.jpg|La chambre. |

|||

Zénithale.jpg|La galerie zénithale. |

|||

</gallery> |

|||

== La collection == |

|||

| ⚫ | Transmis à [[Joseph Magnin]], qui habita cet hôtel, le bâtiment |

||

| ⚫ | |||

<gallery mode="packed" heights="200"> |

|||

Musée Magnin 095.jpg |

|||

Musée Magnin 077.jpg |

|||

Musée Magnin 087.jpg |

|||

</gallery> |

|||

== Collections == |

|||

| ⚫ | |||

<gallery mode="packed" heights="200"> |

<gallery mode="packed" heights="200"> |

||

| Ligne 73 : | Ligne 61 : | ||

=== Peinture === |

=== Peinture === |

||

Les |

Les Magnin tenaient à une présentation traditionnelle : dense et par [[Mouvements en peinture|écoles]]. |

||

| ⚫ | |||

| ⚫ | La visite débute par les salles consacrées aux écoles du Nord. Des peintures flamandes du {{sp-|XVI|e| et du début du |XVII|e}}, encore souvent anonymes, émergent les paysages de [[Pieter Brueghel le Jeune]], [[Paul Bril]] et [[Tobias Verhaecht]]. À l'exception des marines, tous les genres et styles de la peinture flamande et surtout hollandaise du {{s-|XVII|e}} sont présents. Le paysage est classicisant chez [[Jan Weenix]] et [[Jan Frans van Bloemen]], baroquisant chez [[Jacques d'Arthois|Jacques d'Artois]], italianisant chez [[Frederik de Moucheron]] et échappe à toute convention dans un suggestif paysage orageux de [[Reynier van der Laeck]]. |

||

| ⚫ | |||

| ⚫ | La visite débute par les salles consacrées aux écoles du Nord. Des peintures flamandes du {{sp-|XVI|e| et du début du |XVII|e}}, encore souvent anonymes, émergent les paysages de [[Pieter Brueghel le Jeune]], [[Paul Bril]] et [[Tobias Verhaecht]]. À l'exception des marines, tous les genres et styles de la peinture flamande et surtout hollandaise du {{s-|XVII|e}} sont présents. Le paysage est classicisant chez [[Jan Weenix]] et [[Jan Frans van Bloemen]], baroquisant chez [[Jacques d'Arthois|Jacques d'Artois]], italianisant chez [[Frederik de Moucheron]] et échappe à toute convention dans un suggestif paysage orageux de [[Reynier van der Laeck]]. |

||

Le portrait est servi par [[Nicolas Maes]], [[Abraham van den Tempel]] et surtout [[Bartholomeus van der Helst]], les figures par [[Jacob Jordaens]] et |

Le portrait est servi par [[Nicolas Maes]], [[Abraham van den Tempel]] et surtout [[Bartholomeus van der Helst]], les figures par [[Jacob Jordaens]] et [[Hendrick Bloemaert]]. |

||

Représentant de l'école d'Utrecht, [[Jan van Bijlert]] s'illustre dans une importante composition mythologique aux accents religieux. On trouve encore [[Pieter Lastman]], maître de [[Rembrandt]], et [[Gérard de Lairesse]], chantre du classicisme au seuil du {{s-|XVIII|e}}. |

Représentant de l'école d'Utrecht, [[Jan van Bijlert]] s'illustre dans une importante composition mythologique aux accents religieux. On trouve encore [[Pieter Lastman]], maître de [[Rembrandt]], et [[Gérard de Lairesse]], chantre du classicisme au seuil du {{s-|XVIII|e}}. |

||

| Ligne 90 : | Ligne 79 : | ||

</gallery> |

</gallery> |

||

====Peinture italienne==== |

==== Peinture italienne ==== |

||

Les 170 peintures italiennes du musée appartiennent pour l'essentiel à une période allant de la [[Haute Renaissance]] au {{s-|XVIII|e}}<ref>{{Ouvrage |

Les 170 peintures italiennes du musée appartiennent pour l'essentiel à une période allant de la [[Haute Renaissance]] au {{s-|XVIII|e}}<ref>{{Ouvrage|auteur1=Brejon de Lavergnée Arnauld|titre=Catalogue des tableaux et des dessins italiens (XVe-XIX siècles), Inventaire des collections publiques françaises|lieu=Paris|éditeur=|année=1980|isbn=}}.</ref>. Parmi les exceptions figure une ''Vierge à l'Enfant'' du [[Maître de San Torpè]] ([[Pise]], vers 1310). Pour le {{s-|XVI|e}}, un ''Christ et la femme adultère'' du bergamasque et vénitien [[Giovanni Cariani]] fait face à une ''Suzanne et les vieillards'' d'[[Alessandro Allori]], élève de [[Bronzino]]. Le maniérisme appuyé de [[Ferraù Fenzoni]], peintre de [[Faenza]], contraste avec celui, tardif et tempéré, du lombard [[Giovanni Battista Crespi]]. |

||

Au {{s-|XVII|e}}, le florentin [[Carlo Dolci]] manifeste un extrême raffinement, alors que le ''Portrait de Giovanni Donato Correggio en Persée'', livré par [[Bernardo Strozzi]] donne dans une théâtralité toute vénitienne. Une dramatique ''Pietà'' de [[Giovanni Stefano Danedi|Giovanni Stefano Danedi (il Montalto)]] est typique du clair-obscur lombard. Les paysages de [[Pietro Paolo Bonzi]] et [[Giovanni Francesco Grimaldi]] témoignent chacun à leur manière du rôle précurseur d'[[Annibal Carrache]] à [[Bologne]]. |

Au {{s-|XVII|e}}, le florentin [[Carlo Dolci]] manifeste un extrême raffinement, alors que le ''Portrait de Giovanni Donato Correggio en Persée'', livré par [[Bernardo Strozzi]] donne dans une théâtralité toute vénitienne. Une dramatique ''Pietà'' de [[Giovanni Stefano Danedi|Giovanni Stefano Danedi (il Montalto)]] est typique du clair-obscur lombard. Les paysages de [[Pietro Paolo Bonzi]] et [[Giovanni Francesco Grimaldi]] témoignent chacun à leur manière du rôle précurseur d'[[Annibal Carrache]] à [[Bologne]]. |

||

Pour [[Rome]], [[Pietro Bianchi (peintre)|Pietro Bianchi]] laisse un ''[[modello]]'' à la figure de Christ. La clarté et l'élégance de la peinture parisienne du milieu du siècle a déteint sur la manière de [[Giovanni Francesco Romanelli]]. Pour le {{s-|XVIII|e}}, [[Venise]] ([[Giovanni Antonio Pellegrini]], [[Giambattista Tiepolo]], {{lien|lang=en|Giovanni Battista Crosato}}) et [[Naples]] ([[Giacomo del Po]], [[Gaspare Traversi]]) constituent les temps forts de la collection. Grâce à leur indépendance de goût, les Magnin surent rassembler également des peintres rares dans les musées français : {{lien|lang= |

Pour [[Rome]], [[Pietro Bianchi (peintre)|Pietro Bianchi]] laisse un ''[[modello]]'' à la figure de Christ. La clarté et l'élégance de la peinture parisienne du milieu du siècle a déteint sur la manière de [[Giovanni Francesco Romanelli]]. Pour le {{s-|XVIII|e}}, [[Venise]] ([[Giovanni Antonio Pellegrini]], [[Giambattista Tiepolo]], {{lien|lang=en|Giovanni Battista Crosato}}) et [[Naples]] ([[Giacomo del Po]], [[Gaspare Traversi]]) constituent les temps forts de la collection. Grâce à leur indépendance de goût, les Magnin surent rassembler également des peintres rares dans les musées français : {{lien|lang=it|Benedetto Zalone}}, [[Claudio Ridolfi]] ou [[Jacopo Bertoja]]. |

||

<gallery mode="packed" heights="200" caption="Peinture italienne"> |

<gallery mode="packed" heights="200" caption="Peinture italienne"> |

||

| Ligne 104 : | Ligne 93 : | ||

</gallery> |

</gallery> |

||

====Peinture française==== |

==== Peinture française ==== |

||

Avec 650 pièces, l'école française représente la moitié de la collection de peintures. Les années 1630-1650 sont un domaine d'excellence. Le {{s-|XIX|e}} se signale par de nombreux petits formats, œuvres intimistes et attachantes ou d'artistes aujourd'hui recherchés des amateurs. |

Avec 650 pièces, l'école française représente la moitié de la collection de peintures. Les années 1630-1650 sont un domaine d'excellence. Le {{s-|XIX|e}} se signale par de nombreux petits formats, œuvres intimistes et attachantes ou d'artistes aujourd'hui recherchés des amateurs. |

||

Des [[années 1630]] datent un portrait d'homme attribué à [[Philippe de Champaigne]] jeune et deux compositions historiques de [[Claude Vignon]] encore |

Des [[années 1630]] datent un portrait d'homme parfois attribué à [[Philippe de Champaigne]] jeune et deux compositions historiques de [[Claude Vignon]] encore influencées par l'[[École de Fontainebleau]]. Les Magnin ont constitué un ensemble quantitativement restreint mais qualitativement exceptionnel d'œuvres du temps de [[Jules Mazarin|Mazarin]]. Les peintures d'[[Eustache Le Sueur]], [[Laurent de La Hyre]], [[Sébastien Bourdon]] au premier chef, et de [[Michel Dorigny]], [[Lubin Baugin]], [[Charles-Alphonse Dufresnoy]], qualifiées au {{s-|XX|e}} d'[[atticisme]] parisien : compositions équilibrées, couleurs claires, expression pondérée sont quelques caractéristiques qui ont fait songer à la langue pure, élégante et délicate des écrivains de l'antique Athènes<ref>{{Ouvrage|auteur1=Catalogue d'exposition|titre=Éloge de la clarté, un courant artistique au temps de Mazarin|lieu=Dijon|éditeur=|année=1998|isbn=}}.</ref>. Deux peintures de premier plan des [[années 1670]] complètent cet ensemble : ''Le Sermon sur la montagne'' de [[Jean-Baptiste de Champaigne]] et le ''Portrait de la fille de l'artiste peignant son frère'' de [[Claude Lefèbvre]]. |

||

<gallery mode="packed" heights="200" caption="Peinture française du XVIIe siècle"> |

<gallery mode="packed" heights="200" caption="Peinture française du XVIIe siècle"> |

||

| Ligne 113 : | Ligne 102 : | ||

La Hyre 90-001586.jpg|[[Laurent de La Hyre]], ''Putto jouant de la basse de viole'' (milieu {{s-|XVII|e}}). |

La Hyre 90-001586.jpg|[[Laurent de La Hyre]], ''Putto jouant de la basse de viole'' (milieu {{s-|XVII|e}}). |

||

Vouet, Simon? - Cérès, déesse des moissons - 17th century.jpg| Entourage de [[Simon Vouet]], ''Cérès, déesse des moissons'' ({{1re|moitié}} du {{s-|XVII}}). |

Vouet, Simon? - Cérès, déesse des moissons - 17th century.jpg| Entourage de [[Simon Vouet]], ''Cérès, déesse des moissons'' ({{1re|moitié}} du {{s-|XVII}}). |

||

La Sainte-Famille.jpg|[[Sébastien Bourdon]], ''La Sainte |

La Sainte-Famille.jpg|[[Sébastien Bourdon]], ''La [[Sainte Famille]]'' ([[années 1650]]) |

||

</gallery> |

</gallery> |

||

À l'exception de l'autoportrait rembranesque d'[[Alexis Grimou]], le début du {{s-|XVIII|e}} français est évoqué par des élèves de [[Charles Le Brun]] : [[Charles de La Fosse]], [[Louis de Silvestre]] et [[Pierre-Antoine Patel|Patel le jeune]] pour le paysage classique. Le goût des Magnin pour l'esquisse se manifeste avec des œuvres de [[Hyacinthe Collin de Vermont]], [[Jacques-François Amand]], le baroquisant [[Michel-François Dandré-Bardon]] et pour le renouveau du classicisme par [[Gabriel-François Doyen]], Guillaume Lethière, [[François-Xavier Fabre]], [[Antoine-Jean Gros]] et [[Philippe Chéry]] (''Portrait de femme en grand chapeau sur fond de parc''). |

À l'exception de l'autoportrait [[Rembrandt|rembranesque]] d'[[Alexis Grimou]], le début du {{s-|XVIII|e}} français est évoqué par des élèves de [[Charles Le Brun]] : [[Charles de La Fosse]] (''L'Assomption'', vers 1675), [[Louis de Silvestre]] et [[Pierre-Antoine Patel|Patel le jeune]] pour le paysage classique. Le goût des Magnin pour l'esquisse se manifeste avec des œuvres de [[Hyacinthe Collin de Vermont]], [[Jacques-François Amand]], le baroquisant [[Michel-François Dandré-Bardon]] et pour le renouveau du classicisme par [[Gabriel-François Doyen]], [[Guillaume Guillon Lethière]], [[François-Xavier Fabre]], [[Antoine-Jean Gros]] et [[Philippe Chéry]] (''Portrait de femme en grand chapeau sur fond de parc''). |

||

Les Magnin se sont également beaucoup intéressés au paysage, d'abord au {{s-|XVIII|e}} avec les nocturnes de [[Simon-Mathurin Lantara]] et l'anonyme ''Effet de soir tombant'', puis aux abords de [[1800]] avec de petites peintures de [[Georges Michel (peintre)|Georges Michel]], [[Lazare Bruandet]] et de rarissimes [[Anne-Louis Girodet]]<ref>{{Ouvrage|langue |

Les Magnin se sont également beaucoup intéressés au paysage, d'abord au {{s-|XVIII|e}} avec les nocturnes de [[Simon-Mathurin Lantara]] et l'anonyme ''Effet de soir tombant'', puis aux abords de [[1800]] avec de petites peintures de [[Georges Michel (peintre)|Georges Michel]], [[Lazare Bruandet]] et de rarissimes [[Anne-Louis Girodet]]<ref>{{Ouvrage|langue=fr|auteur1=Catalogue d'exposition|titre=Visions du déluge, de la Renaissance au {{s-|XIX}}|lieu=Paris|éditeur=|année=2006|isbn=}}.</ref>. Au {{s-|XIX|e}}, les paysages classicisants de [[Jean-Joseph-Xavier Bidauld|Joseph Bidauld]] et [[Jean-Victor Bertin]] précèdent un [[Constant Troyon]]. Aux courants novateurs tels que [[École de Barbizon|Barbizon]] et ''a fortiori'' l'[[impressionnisme]], les Magnin ont préféré les noms moins attendus de [[François Chifflart]], [[Jean-Michel Grobon]], [[Jean-Achille Benouville|Achille Benouville]], [[Prosper Marilhat]], [[Édouard Hippolyte Margottet|Hippolyte Margottet]] et surtout [[Jules Bastien-Lepage]], peintre alors très en vogue, qui, en 1881, se distingue par un nocturne vénitien proche de [[James Abbott McNeill Whistler|Whistler]]. |

||

Le portrait est un autre point fort de la collection. Parmi les plus remarquables, l'homme au turban de [[Pierre-Narcisse Guérin]] fait face à ''La Sultane'' attribuée à [[Claude Marie Dubufe]]. Plusieurs portraits de la [[Restauration (histoire de France)|Restauration]] en quête d'attribution, dont la ''Jeune fille au collier de jais'', côtoient les représentations intimistes de [[Jean-Louis Hamon]], [[Louis-Léopold Boilly]] ou l'autoportrait romantique d'[[Ary Scheffer]]. Les Magnin ont cherché des portraits d'expression, y compris chez des artistes qui ont donné dans la mondanité comme [[Gustave Jacquet]] et [[Carolus-Duran]]. Ils les ont également trouvés dans les portraits d'intimes, tel celui que [[Jules-Élie Delaunay]] fit du peintre [[Auguste Toulmouche]], [[Martin Drölling]] de sa fille ou [[Joseph-Désiré Court]] de sa femme. |

Le portrait est un autre point fort de la collection. Parmi les plus remarquables, l'homme au turban de [[Pierre-Narcisse Guérin]] fait face à ''La Sultane'' attribuée à [[Claude Marie Dubufe]]. Plusieurs portraits de la [[Restauration (histoire de France)|Restauration]] en quête d'attribution, dont la ''Jeune fille au collier de jais'', côtoient les représentations intimistes de [[Jean-Louis Hamon]], [[Louis-Léopold Boilly]] ou l'autoportrait romantique d'[[Ary Scheffer]]. Les Magnin ont cherché des portraits d'expression, y compris chez des artistes qui ont donné dans la mondanité comme [[Gustave Jacquet]] et [[Carolus-Duran]]. Ils les ont également trouvés dans les portraits d'intimes, tel celui que [[Jules-Élie Delaunay]] fit du peintre [[Auguste Toulmouche]], [[Martin Drölling]] de sa fille ou [[Joseph-Désiré Court]] de sa femme. |

||

<gallery mode="packed" heights="200" caption="Peinture française des |

<gallery mode="packed" heights="200" caption="Peinture française des {{s2-|XVIII|XIX}}"> |

||

Autoportrait 1728 (Dijon, musée Magnin).jpg|[[Alexis Grimou]], ''Portrait de l'artiste'' (1728). |

Autoportrait 1728 (Dijon, musée Magnin).jpg|[[Alexis Grimou]], ''Portrait de l'artiste'' (1728). |

||

Lacroix-de-Marseille.jpg|[[Charles François Lacroix de Marseille|Lacroix de Marseille]], ''Marine, effet de nuit''. |

Lacroix-de-Marseille.jpg|[[Charles François Lacroix de Marseille|Lacroix de Marseille]], ''Marine, effet de nuit''. |

||

| Ligne 129 : | Ligne 118 : | ||

</gallery> |

</gallery> |

||

Typiques d'une collection privée, les œuvres intimistes des [[années 1830]] de [[François-Marius Granet]], Étienne Bouhot, Jean-François Dunant |

Typiques d'une collection privée, les œuvres intimistes des [[années 1830]] de [[François-Marius Granet]], [[Étienne Bouhot]], [[Jean-François Dunant]], [[Jean-Pierre Franque (peintre)|Jean-Pierre Franque]] et [[Hippolyte Bellangé]], sont contemporaines de l'esprit romantique de [[Théodore Géricault]], [[Paul Delaroche]], [[Alexandre-Evariste Fragonard]] et [[Eugène Devéria]]. Des œuvres [[ingres]]ques de [[Jules-Claude Ziegler]] ou [[Amaury-Duval]] témoignent de l'éclectisme des Magnin. L'[[orientalisme]] qui traverse tout le {{s-|XIX|e}} est à nouveau honoré par des toiles dues à [[Narcisse Berchère]], [[Adrien Dauzats]], [[Léon Belly]], [[Horace Vernet]] et [[Félix Ziem]]. |

||

<gallery mode="packed" heights="200"> |

<gallery mode="packed" heights="200"> |

||

| Ligne 138 : | Ligne 127 : | ||

</gallery> |

</gallery> |

||

Les Magnin ont voulu redécouvrir des artistes en leur temps oubliés comme [[Anne-Louis Girodet]] et [[Charles Meynier]]<ref>{{Ouvrage|langue=fr|auteur1=Livret d'exposition|titre=Charles Meynier 1763-1832|lieu=Paris|éditeur=|année=2008|isbn=}}.</ref>, en acquérant plusieurs de leurs œuvres. Les deux collectionneurs n'ont par ailleurs pas oublié leur origine bourguignonne et plus ancienne franc-comtoise lorsqu'ils ont choisi [[Bénigne Gagneraux]], [[Jean-François Colson]], [[Jean-Claude Naigeon]] ou [[Faustin Besson]] et [[Jean Gigoux]]. |

|||

=== Objets d'art et arts graphiques === |

=== Objets d'art et arts graphiques === |

||

Le musée Magnin n’est pas seulement consacré aux peintures. Il rassemble également plus de 600 dessins<ref>{{Ouvrage |

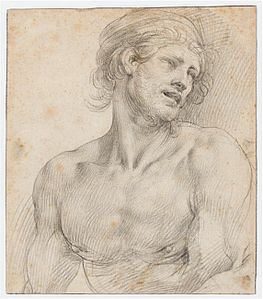

Le musée Magnin n’est pas seulement consacré aux peintures. Il rassemble également plus de 600 dessins<ref>{{Ouvrage|auteur1=Album d'exposition|titre=Dessins français du {{s mini-|XVII}} au {{s-|XIX}} de la collection du musée Magnin|lieu=Dijon|éditeur=|année=2008|isbn=}}</ref>. On retiendra parmi les Britanniques un dessin préparatoire de [[David Wilkie (peintre)|David Wilkie]], réalisé durant son [[Grand Tour]]. Le domaine nordique s'étend jusqu'à l'école belge, avec des feuilles de [[Joseph-Denis Odevaere]], [[François-Joseph Navez]] et [[Jacob Maris]]. Chez les Italiens, une vigoureuse figure pour un décor du [[Cavalier d'Arpin]] au palais des Conservateurs, deux exemples du portraitiste [[Ottavio Leoni]], une ''Fuite en Égypte'' du napolitain [[Belisario Corenzio]] ainsi qu'une feuille d'étude du siennois [[Alessandro Casolani]] comptent parmi les dessins les plus importants. |

||

<gallery mode="packed" heights="200"> |

<gallery mode="packed" heights="200"> |

||

Cavalier d'Arpin 04-514849.jpg|[[Cavalier d'Arpin]], ''Tête d'homme'' (vers 1595). |

Cavalier d'Arpin 04-514849.jpg|[[Cavalier d'Arpin]], ''Tête d'homme'' (vers 1595). |

||

Portrait du miniaturiste Ercole Pedemonte.jpg|[[Ottavio Leoni]], ''Portrait du miniaturiste Ercole Pedemonte'' (1614). |

Portrait du miniaturiste Ercole Pedemonte.jpg|[[Ottavio Leoni]], ''Portrait du miniaturiste Ercole Pedemonte'' (1614). |

||

L'education de la Vierge.jpg|[[François-Joseph Navez]], ''L' |

L'education de la Vierge.jpg|[[François-Joseph Navez]], ''L'Éducation de la Vierge'' (1825). |

||

Le Jeudi Saint à Gênes.jpg|[[David Wilkie (peintre)|David Wilkie]], ''Le Jeudi Saint à Gênes'' (1827). |

Le Jeudi Saint à Gênes.jpg|[[David Wilkie (peintre)|David Wilkie]], ''Le Jeudi Saint à Gênes'' (1827). |

||

</gallery> |

</gallery> |

||

La partie française est de loin la plus riche. Le {{s-|XVII|e}} comprend notamment une bataille typique de [[Jacques Courtois (peintre)|Jacques Courtois]], des feuilles de [[Raymond Lafage|Raymond de La Fage]], artiste qui se consacra exclusivement aux arts graphiques. Le {{s-|XVIII|e}} est plus présent qu'en peinture, avec par exemple deux œuvres tardives et atypiques de [[Jean-Baptiste Greuze]] et [[François Boucher]]<ref>{{Ouvrage|langue |

La partie française est de loin la plus riche. Le {{s-|XVII|e}} comprend notamment une bataille typique de [[Jacques Courtois (peintre)|Jacques Courtois]], des feuilles de [[Raymond Lafage|Raymond de La Fage]], artiste qui se consacra exclusivement aux arts graphiques. Le {{s-|XVIII|e}} est plus présent qu'en peinture, avec par exemple deux œuvres tardives et atypiques de [[Jean-Baptiste Greuze]] et [[François Boucher]]<ref>{{Ouvrage|langue=fr|auteur1=Catalogue d'exposition|titre=Boucher et les peintres du Nord|lieu=Paris|éditeur=|année=2004|isbn=}}.</ref>, des études de [[Charles-Joseph Natoire]], [[Jean-Baptiste Oudry]], [[Carle van Loo]], [[Gabriel-François Doyen]] et [[Jean-Jacques de Boissieu]]. |

||

Le [[néo-classicisme]] autour de 1800 est un point fort de la collection : l'étude de draperie de [[Jacques-Louis David]] côtoie des œuvres de [[Jean-Simon Berthélemy]], [[Jean-Germain Drouais]], [[Jean-Michel Moreau]] et [[Charles Meynier]]. Comme en peinture, le portrait est bien représenté (Claude Hoin, [[Jean-Baptiste Wicar]]), de même que le paysage, depuis les compositions fantaisistes du {{s-|XVIII|e}} ([[Joseph-Marie Vien]], [[Georges-François Blondel]], [[Nicolas-Charles de Silvestre]]) jusqu'aux accents plus |

Le [[néo-classicisme]] autour de 1800 est un point fort de la collection : l'étude de draperie de [[Jacques-Louis David]] côtoie des œuvres de [[Jean-Simon Berthélemy]], [[Jean-Germain Drouais]], [[Jean-Michel Moreau]] et [[Charles Meynier]]. Comme en peinture, le portrait est bien représenté ([[Claude Hoin]], [[Jean-Baptiste Wicar]]), de même que le paysage, depuis les compositions fantaisistes du {{s-|XVIII|e}} ([[Joseph-Marie Vien]], [[Georges-François Blondel]], [[Nicolas-Charles de Silvestre]]) jusqu'aux accents plus [[Réalisme (arts)|réaliste]]s de [[Ferdinand Bourjot]], [[Eugène Cicéri]], [[Antoine Vollon]] et [[Jules-Romain Joyant]]. Les années [[romantisme|romantiques]] sont tout aussi honorées, avec les feuilles d'[[Eugène Isabey]], [[Camille Roqueplan]], [[Alexandre-Evariste Fragonard]] mais aussi [[Théodore Géricault]] et [[Eugène Delacroix]]. |

||

<gallery mode="packed" heights="200"> |

<gallery mode="packed" heights="200"> |

||

| Ligne 158 : | Ligne 147 : | ||

David 04-514871.jpg|[[Jacques Louis David]], ''Personnage assis, étude de draperie'' (vers 1786). |

David 04-514871.jpg|[[Jacques Louis David]], ''Personnage assis, étude de draperie'' (vers 1786). |

||

Wicar 02-000683.jpg|[[Jean-Baptiste Wicar]], ''Portrait de Luigi Fantuzzi di Belluno'' (1800). |

Wicar 02-000683.jpg|[[Jean-Baptiste Wicar]], ''Portrait de Luigi Fantuzzi di Belluno'' (1800). |

||

Mazeppa attaché sur la croupe du cheval sauvage.jpg|[[Eugène Delacroix]], ''Mazeppa attaché sur la croupe du cheval sauvage'' (vers 1825-1830). |

Mazeppa attaché sur la croupe du cheval sauvage.jpg|[[Eugène Delacroix]], ''[[Ivan Mazepa|Mazeppa]] attaché sur la croupe du cheval sauvage'' (vers 1825-1830). |

||

</gallery> |

</gallery> |

||

Les Magnin ont également acquis quelques dizaines de terres cuites qui souvent confirment dans le modelage leur goût de l'esquisse en peinture. Le modelé ferme des ''Quatre parties du Monde'' |

Les Magnin ont également acquis des sculptures (dont Le Printemps et L'Automne, par Juste Le Court), et quelques dizaines de terres cuites qui souvent confirment dans le modelage leur goût de l'esquisse en peinture. Le modelé ferme des ''Quatre parties du Monde'' est attribué au sculpteur baroque {{Lien|lang=nl|trad=Jan Pieter van Baurscheidt de Oudere|fr=Jan Pieter van Baurscheit|texte=Jan Pieter van Baurscheit}}. Les collections conservent un bas-relief original de [[Jean-Pierre Dantan|Jean-Pierre Dantan le jeune]], des masques d'[[Alexandre Falguière]] et une rare esquisse à mi-chemin entre romantisme et symbolisme d'[[Auguste Préault]]. |

||

<gallery mode="packed" heights="220"> |

<gallery mode="packed" heights="220"> |

||

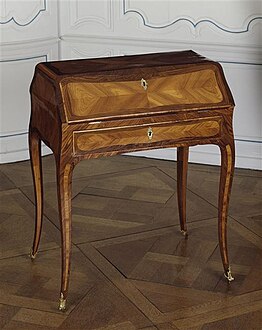

Le Secrétaire à double pente.jpg|[[Bon durand]], ''Le Secrétaire à double pente'' (après 1761). |

Le Secrétaire à double pente.jpg|[[Bon durand]], ''Le Secrétaire à double pente'' (après 1761). |

||

Secrétaire en armoire.jpg|[[Adrien Jérôme Jollain]], ''Secrétaire en armoire'' (entre 1763 et 1788). |

Secrétaire en armoire.jpg|[[Adrien Jérôme Jollain]], ''Secrétaire en armoire'' (entre 1763 et 1788). |

||

File:Préault 12-513842.jpg|[[Auguste Préault]], ''La Vague'' (1856). |

|||

Masque de Louise Abbema.jpg|[[ |

Masque de Louise Abbema.jpg|[[Alexandre Falguière]], ''Masque de [[Louise Abbema]]'' (vers 1879 ?). |

||

</gallery> |

</gallery> |

||

Installés par les Magnin pour l'agrément du visiteur, les meubles sont, par leur intégration à la muséographie, particulièrement mis en valeur<ref>{{Ouvrage |

Installés par les Magnin pour l'agrément du visiteur, les meubles sont, par leur intégration à la muséographie, particulièrement mis en valeur<ref>{{Ouvrage|auteur1=Termeulen Vincent|titre=Les arts mobiliers du musée Magnin|lieu=Paris|éditeur=|année=2008|isbn=}}</ref> : secrétaire en laque de [[Côte de Coromandel|Coromandel]] d'[[Adrien Jérôme Jollain]], commode en arbalète de {{lien|lang=en|Jacques-Philippe Carel}}, table en cabaret de [[Jean-Pierre Dusautoy]]. Mais comme dans le reste de la collection, ce ne sont souvent pas les noms prestigieux qui sont ici les plus remarqués. Le visiteur s'attarde volontiers devant les meubles féminins billet-doux d'époque [[Style Restauration|Restauration]] ou [[bonheur-du-jour]] [[Style Second Empire|Second Empire]]. Le plus rare est le secrétaire à double pente pour jeunes filles estampillé [[Bon Durand]] (maître en 1761) exposé dans la chambre. |

||

== Notes et références == |

== Notes et références == |

||

| Ligne 185 : | Ligne 175 : | ||

=== Liens externes === |

=== Liens externes === |

||

{{Liens}} |

|||

* {{Officiel|http://www.musee-magnin.fr}} |

|||

* {{Lien web|url=http://www.dessins-magnin.fr/html/8/accueil/index.html|titre=Catalogue des dessins et estampes français du musée Magnin}} |

* {{Lien web|url=http://www.dessins-magnin.fr/html/8/accueil/index.html|titre=Catalogue des dessins et estampes français du musée Magnin}} |

||

{{Palette|Musées |

{{Palette|Musées nationaux}} |

||

{{Portail|musées|histoire de l'art|Dijon}} |

{{Portail|musées|histoire de l'art|peinture|Dijon}} |

||

{{DEFAULTSORT:Magnin, musée}} |

{{DEFAULTSORT:Magnin, musée}} |

||

[[Catégorie:Musée |

[[Catégorie:Musée à Dijon]] |

||

[[Catégorie:Musée |

[[Catégorie:Musée national en France]] |

||

[[Catégorie: |

[[Catégorie:Label musée de France dans la Côte-d'Or]] |

||

[[Catégorie: |

[[Catégorie:Musée d'art en Bourgogne-Franche-Comté]] |

||

[[Catégorie:Service à compétence nationale]] |

|||

[[Catégorie:Art à Dijon]] |

|||

Dernière version du 21 avril 2024 à 00:41

| Type |

Musée d'art et d'histoire |

|---|---|

| Ouverture |

1938 |

| Gestionnaire |

Musée Magnin (d) |

| Dirigeant |

Sophie Harent |

| Visiteurs par an |

2016 : 17 714 2017 : 16 098 2018 : 17 738 2019 : 17 031 2020 : 6 492 2021 : 4 939 2022 : 10 396 |

| Site web |

| Provenance |

Maurice et Jeanne Magnin (frère et sœur) |

|---|---|

| Nombre d'objets |

Environ 2000 |

| Article dédié | |

|---|---|

| Protection |

| Pays |

France |

|---|---|

| Division administrative | |

| Commune | |

| Adresse |

4 rue des Bons Enfants |

| Coordonnées |

Le musée Magnin est un musée d'art situé à Dijon, en Côte-d'Or en Bourgogne-Franche-Comté. Il présente une collection d'environ 2 000 œuvres et objets d'art réunis au cours de leur vie par deux amateurs d'art, Maurice Magnin (1861-1939) et sa sœur Jeanne (1855-1937)[1], dans leur hôtel particulier de famille du XVIIe siècle, l'hôtel Lantin.

Historique[modifier | modifier le code]

Une fratrie de collectionneurs[modifier | modifier le code]

Ce musée de France présente une collection de plus de 2 000 œuvres d'art réunies par Maurice Magnin (1861-1939), conseiller maître à la cour des comptes, passionné de peinture, et sa sœur Jeanne Magnin (1855-1937), artiste peintre amateur et critique d’art.

-

Jean-Gabriel Goulinat, Portrait de Maurice Magnin (1930), Dijon, musée Magnin.

-

Portrait de Jeanne Magnin, photographie anonyme, Dijon, musée Magnin.

Ces deux collectionneurs constituent, entre 1881 et 1935, une collection formée essentiellement en vente publique. Ils eurent le souci d’évoquer les différentes tendances artistiques en France et à l’étranger et ont acquis des œuvres peu convoitées ou peu connues, comme le soulignait Jean-Gabriel Goulinat[2], leur ami et restaurateur de peintures au musée du Louvre, dans son article de 1938 consacré au musée. Maurice Magnin donne puis lègue sa collection à l’État en 1939[3]. Sans doute l’exemple de certaines donations antérieures, qui avaient permis la création de musées, dont les musées Jacquemart-André à Paris (legs de 1912) ou musée Bonnat-Helleu à Bayonne (legs de 1922), a pu les inciter à ce choix[4]. Aucune œuvre issue de ce legs ne peut faire l'objet d'un prêt[5]. Les collections ne peuvent par ailleurs s'enrichir, en raison des dispositions testamentaires de Maurice Magnin.

L'hôtel particulier[modifier | modifier le code]

Les Magnin choisissent de présenter leur collection dans l'hôtel Lantin, un hôtel particulier du XVIIe siècle, près du palais des ducs de Bourgogne, à Dijon[6]. L'hôtel Lantin, édifié pour le parlementaire Étienne Lantin en 1663-1664, passe en différentes mains, avant d'être acquis en 1829 par Jean Hugues Magnin-Philippon, le grand-père des collectionneurs. Une transformation importante, mais réalisée avec un souci d'unité, est l'adjonction en 1851 d'un étage aux écuries situées au fond de la cour.

Transmis à Joseph Magnin, qui habita cet hôtel, le bâtiment est ensuite la propriété de son fils Maurice. Celui-ci confie l'aménagement des anciens communs à Auguste Perret[7], qui y travaille en 1930-1932. Il concilie l'utilisation du béton armé avec l'architecture classique de l'hôtel, en particulier dans la galerie zénithale[8].

La collection[modifier | modifier le code]

La collection de peinture et les objets d'art sont présentés dans les pièces de l'hôtel Lantin dans l'esprit d'un cabinet d’amateur et d'une demeure habitée, comme le souhaitaient les Magnin.

Peinture[modifier | modifier le code]

Les Magnin tenaient à une présentation traditionnelle : dense et par écoles.

Peinture des écoles du nord[modifier | modifier le code]

La visite débute par les salles consacrées aux écoles du Nord. Des peintures flamandes du XVIe et du début du XVIIe siècle, encore souvent anonymes, émergent les paysages de Pieter Brueghel le Jeune, Paul Bril et Tobias Verhaecht. À l'exception des marines, tous les genres et styles de la peinture flamande et surtout hollandaise du XVIIe siècle sont présents. Le paysage est classicisant chez Jan Weenix et Jan Frans van Bloemen, baroquisant chez Jacques d'Artois, italianisant chez Frederik de Moucheron et échappe à toute convention dans un suggestif paysage orageux de Reynier van der Laeck.

Le portrait est servi par Nicolas Maes, Abraham van den Tempel et surtout Bartholomeus van der Helst, les figures par Jacob Jordaens et Hendrick Bloemaert.

Représentant de l'école d'Utrecht, Jan van Bijlert s'illustre dans une importante composition mythologique aux accents religieux. On trouve encore Pieter Lastman, maître de Rembrandt, et Gérard de Lairesse, chantre du classicisme au seuil du XVIIIe siècle.

- Peinture des écoles du nord

-

Pieter Brueghel le Jeune, Les Plaisirs de l'hiver (après 1565).

-

Jan van Bijlert, Le Festin des Dieux (milieu XVIIe siècle).

-

Bartholomeus van der Helst, La Femme au livre (vers 1665)

-

Gérard de Lairesse, Vénus donnant à Enée ses armes (vers 1668)

Peinture italienne[modifier | modifier le code]

Les 170 peintures italiennes du musée appartiennent pour l'essentiel à une période allant de la Haute Renaissance au XVIIIe siècle[9]. Parmi les exceptions figure une Vierge à l'Enfant du Maître de San Torpè (Pise, vers 1310). Pour le XVIe siècle, un Christ et la femme adultère du bergamasque et vénitien Giovanni Cariani fait face à une Suzanne et les vieillards d'Alessandro Allori, élève de Bronzino. Le maniérisme appuyé de Ferraù Fenzoni, peintre de Faenza, contraste avec celui, tardif et tempéré, du lombard Giovanni Battista Crespi.

Au XVIIe siècle, le florentin Carlo Dolci manifeste un extrême raffinement, alors que le Portrait de Giovanni Donato Correggio en Persée, livré par Bernardo Strozzi donne dans une théâtralité toute vénitienne. Une dramatique Pietà de Giovanni Stefano Danedi (il Montalto) est typique du clair-obscur lombard. Les paysages de Pietro Paolo Bonzi et Giovanni Francesco Grimaldi témoignent chacun à leur manière du rôle précurseur d'Annibal Carrache à Bologne.

Pour Rome, Pietro Bianchi laisse un modello à la figure de Christ. La clarté et l'élégance de la peinture parisienne du milieu du siècle a déteint sur la manière de Giovanni Francesco Romanelli. Pour le XVIIIe siècle, Venise (Giovanni Antonio Pellegrini, Giambattista Tiepolo, Giovanni Battista Crosato (en)) et Naples (Giacomo del Po, Gaspare Traversi) constituent les temps forts de la collection. Grâce à leur indépendance de goût, les Magnin surent rassembler également des peintres rares dans les musées français : Benedetto Zalone (it), Claudio Ridolfi ou Jacopo Bertoja.

- Peinture italienne

-

Giovanni Cariani, Le Christ et la femme adultère (XVIe siècle).

-

Giovanni Battista Crespi, La Visitation (fin XVIe siècle).

-

Alessandro Allori, Suzanne et les Vieillards (1561).

-

Carlo Dolci, Saint Charles Borromée (1659).

Peinture française[modifier | modifier le code]

Avec 650 pièces, l'école française représente la moitié de la collection de peintures. Les années 1630-1650 sont un domaine d'excellence. Le XIXe siècle se signale par de nombreux petits formats, œuvres intimistes et attachantes ou d'artistes aujourd'hui recherchés des amateurs.

Des années 1630 datent un portrait d'homme parfois attribué à Philippe de Champaigne jeune et deux compositions historiques de Claude Vignon encore influencées par l'École de Fontainebleau. Les Magnin ont constitué un ensemble quantitativement restreint mais qualitativement exceptionnel d'œuvres du temps de Mazarin. Les peintures d'Eustache Le Sueur, Laurent de La Hyre, Sébastien Bourdon au premier chef, et de Michel Dorigny, Lubin Baugin, Charles-Alphonse Dufresnoy, qualifiées au XXe siècle d'atticisme parisien : compositions équilibrées, couleurs claires, expression pondérée sont quelques caractéristiques qui ont fait songer à la langue pure, élégante et délicate des écrivains de l'antique Athènes[10]. Deux peintures de premier plan des années 1670 complètent cet ensemble : Le Sermon sur la montagne de Jean-Baptiste de Champaigne et le Portrait de la fille de l'artiste peignant son frère de Claude Lefèbvre.

- Peinture française du XVIIe siècle

-

Eustache Le Sueur, Diane découvrant la grossesse de Callisto (vers 1638-1639).

-

Laurent de La Hyre, Putto jouant de la basse de viole (milieu XVIIe siècle).

-

Entourage de Simon Vouet, Cérès, déesse des moissons (1re moitié du XVIIe siècle).

À l'exception de l'autoportrait rembranesque d'Alexis Grimou, le début du XVIIIe siècle français est évoqué par des élèves de Charles Le Brun : Charles de La Fosse (L'Assomption, vers 1675), Louis de Silvestre et Patel le jeune pour le paysage classique. Le goût des Magnin pour l'esquisse se manifeste avec des œuvres de Hyacinthe Collin de Vermont, Jacques-François Amand, le baroquisant Michel-François Dandré-Bardon et pour le renouveau du classicisme par Gabriel-François Doyen, Guillaume Guillon Lethière, François-Xavier Fabre, Antoine-Jean Gros et Philippe Chéry (Portrait de femme en grand chapeau sur fond de parc).

Les Magnin se sont également beaucoup intéressés au paysage, d'abord au XVIIIe siècle avec les nocturnes de Simon-Mathurin Lantara et l'anonyme Effet de soir tombant, puis aux abords de 1800 avec de petites peintures de Georges Michel, Lazare Bruandet et de rarissimes Anne-Louis Girodet[11]. Au XIXe siècle, les paysages classicisants de Joseph Bidauld et Jean-Victor Bertin précèdent un Constant Troyon. Aux courants novateurs tels que Barbizon et a fortiori l'impressionnisme, les Magnin ont préféré les noms moins attendus de François Chifflart, Jean-Michel Grobon, Achille Benouville, Prosper Marilhat, Hippolyte Margottet et surtout Jules Bastien-Lepage, peintre alors très en vogue, qui, en 1881, se distingue par un nocturne vénitien proche de Whistler.

Le portrait est un autre point fort de la collection. Parmi les plus remarquables, l'homme au turban de Pierre-Narcisse Guérin fait face à La Sultane attribuée à Claude Marie Dubufe. Plusieurs portraits de la Restauration en quête d'attribution, dont la Jeune fille au collier de jais, côtoient les représentations intimistes de Jean-Louis Hamon, Louis-Léopold Boilly ou l'autoportrait romantique d'Ary Scheffer. Les Magnin ont cherché des portraits d'expression, y compris chez des artistes qui ont donné dans la mondanité comme Gustave Jacquet et Carolus-Duran. Ils les ont également trouvés dans les portraits d'intimes, tel celui que Jules-Élie Delaunay fit du peintre Auguste Toulmouche, Martin Drölling de sa fille ou Joseph-Désiré Court de sa femme.

- Peinture française des XVIIIe et XIXe siècles

-

Alexis Grimou, Portrait de l'artiste (1728).

-

Lacroix de Marseille, Marine, effet de nuit.

-

Anne-Louis Girodet, Paysage d'Italie (vers 1793).

-

Jules Bastien-Lepage, La Nuit sur la lagune (1881).

Typiques d'une collection privée, les œuvres intimistes des années 1830 de François-Marius Granet, Étienne Bouhot, Jean-François Dunant, Jean-Pierre Franque et Hippolyte Bellangé, sont contemporaines de l'esprit romantique de Théodore Géricault, Paul Delaroche, Alexandre-Evariste Fragonard et Eugène Devéria. Des œuvres ingresques de Jules-Claude Ziegler ou Amaury-Duval témoignent de l'éclectisme des Magnin. L'orientalisme qui traverse tout le XIXe siècle est à nouveau honoré par des toiles dues à Narcisse Berchère, Adrien Dauzats, Léon Belly, Horace Vernet et Félix Ziem.

-

Bénigne Gagneraux, Le Cheval et le serpent (1787).

-

Théodore Géricault, Homme nu renversé sur le sol (vers 1817).

-

Attribué à Claude Marie Dubufe, Sultane (vers 1830).

Les Magnin ont voulu redécouvrir des artistes en leur temps oubliés comme Anne-Louis Girodet et Charles Meynier[12], en acquérant plusieurs de leurs œuvres. Les deux collectionneurs n'ont par ailleurs pas oublié leur origine bourguignonne et plus ancienne franc-comtoise lorsqu'ils ont choisi Bénigne Gagneraux, Jean-François Colson, Jean-Claude Naigeon ou Faustin Besson et Jean Gigoux.

Objets d'art et arts graphiques[modifier | modifier le code]

Le musée Magnin n’est pas seulement consacré aux peintures. Il rassemble également plus de 600 dessins[13]. On retiendra parmi les Britanniques un dessin préparatoire de David Wilkie, réalisé durant son Grand Tour. Le domaine nordique s'étend jusqu'à l'école belge, avec des feuilles de Joseph-Denis Odevaere, François-Joseph Navez et Jacob Maris. Chez les Italiens, une vigoureuse figure pour un décor du Cavalier d'Arpin au palais des Conservateurs, deux exemples du portraitiste Ottavio Leoni, une Fuite en Égypte du napolitain Belisario Corenzio ainsi qu'une feuille d'étude du siennois Alessandro Casolani comptent parmi les dessins les plus importants.

-

Cavalier d'Arpin, Tête d'homme (vers 1595).

-

Ottavio Leoni, Portrait du miniaturiste Ercole Pedemonte (1614).

-

François-Joseph Navez, L'Éducation de la Vierge (1825).

-

David Wilkie, Le Jeudi Saint à Gênes (1827).

La partie française est de loin la plus riche. Le XVIIe siècle comprend notamment une bataille typique de Jacques Courtois, des feuilles de Raymond de La Fage, artiste qui se consacra exclusivement aux arts graphiques. Le XVIIIe siècle est plus présent qu'en peinture, avec par exemple deux œuvres tardives et atypiques de Jean-Baptiste Greuze et François Boucher[14], des études de Charles-Joseph Natoire, Jean-Baptiste Oudry, Carle van Loo, Gabriel-François Doyen et Jean-Jacques de Boissieu.

Le néo-classicisme autour de 1800 est un point fort de la collection : l'étude de draperie de Jacques-Louis David côtoie des œuvres de Jean-Simon Berthélemy, Jean-Germain Drouais, Jean-Michel Moreau et Charles Meynier. Comme en peinture, le portrait est bien représenté (Claude Hoin, Jean-Baptiste Wicar), de même que le paysage, depuis les compositions fantaisistes du XVIIIe siècle (Joseph-Marie Vien, Georges-François Blondel, Nicolas-Charles de Silvestre) jusqu'aux accents plus réalistes de Ferdinand Bourjot, Eugène Cicéri, Antoine Vollon et Jules-Romain Joyant. Les années romantiques sont tout aussi honorées, avec les feuilles d'Eugène Isabey, Camille Roqueplan, Alexandre-Evariste Fragonard mais aussi Théodore Géricault et Eugène Delacroix.

-

François Boucher, Saint-Jean Baptiste au désert (vers 1755).

-

Jacques Louis David, Personnage assis, étude de draperie (vers 1786).

-

Jean-Baptiste Wicar, Portrait de Luigi Fantuzzi di Belluno (1800).

-

Eugène Delacroix, Mazeppa attaché sur la croupe du cheval sauvage (vers 1825-1830).

Les Magnin ont également acquis des sculptures (dont Le Printemps et L'Automne, par Juste Le Court), et quelques dizaines de terres cuites qui souvent confirment dans le modelage leur goût de l'esquisse en peinture. Le modelé ferme des Quatre parties du Monde est attribué au sculpteur baroque Jan Pieter van Baurscheit (nl). Les collections conservent un bas-relief original de Jean-Pierre Dantan le jeune, des masques d'Alexandre Falguière et une rare esquisse à mi-chemin entre romantisme et symbolisme d'Auguste Préault.

-

Bon durand, Le Secrétaire à double pente (après 1761).

-

Adrien Jérôme Jollain, Secrétaire en armoire (entre 1763 et 1788).

-

Auguste Préault, La Vague (1856).

-

Alexandre Falguière, Masque de Louise Abbema (vers 1879 ?).

Installés par les Magnin pour l'agrément du visiteur, les meubles sont, par leur intégration à la muséographie, particulièrement mis en valeur[15] : secrétaire en laque de Coromandel d'Adrien Jérôme Jollain, commode en arbalète de Jacques-Philippe Carel (en), table en cabaret de Jean-Pierre Dusautoy. Mais comme dans le reste de la collection, ce ne sont souvent pas les noms prestigieux qui sont ici les plus remarqués. Le visiteur s'attarde volontiers devant les meubles féminins billet-doux d'époque Restauration ou bonheur-du-jour Second Empire. Le plus rare est le secrétaire à double pente pour jeunes filles estampillé Bon Durand (maître en 1761) exposé dans la chambre.

Notes et références[modifier | modifier le code]

- RMN-Grand Palais (Musée Magnin) / Thierry le Mage, « Un cabinet d'amateur, le charme dune ancienne collection privée », sur musee-magnin.fr (consulté le ).

- J.G. Goulinat, « Le musée Magnin à Dijon », L'Art et les artistes, mars 1938, p. 217-222.

- J.G. Goulinat, « Le musée Magnin à Dijon », L’Art et les artistes, , pp. 217-222 : « Les collections furent installées au musée Magnin et l’inauguration se déroula le 16 janvier 1938 en présence de Jean Cassou, de Jean Vergnet-Ruiz, de Paul Jamot et de David Michel-Weill. »

- Laure Starcky, Catalogue sommaire illustré Les peintures françaises du musée Magnin, Paris, Les éditions Rmn-Grand Palais, Réunion des musées nationaux, , 264 p. (ISBN 978-2-7118-4093-9 et 2-7118-4093-X, lire en ligne), p. 6.

- Didier Rykner, « Nomination de Sophie Harent à la direction du Musée Magnin », La Tribune de l'art, 20 février 2018.

- « http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/merimee_fr?ACTION=CHERCHER&FIELD_1=REF&VALUE_1=PA00112307 », sur culture.gouv.fr (consulté le ).

- « Histoire de l'hôtel Lantin | Musée Magnin »(Archive.org • Wikiwix • Archive.is • Google • Que faire ?), sur musee-magnin.fr (consulté le ).

- « Histoire de l'hôtel Lantin »(Archive.org • Wikiwix • Archive.is • Google • Que faire ?), sur musee-magnin.fr (consulté le ).

- Brejon de Lavergnée Arnauld, Catalogue des tableaux et des dessins italiens (XVe-XIX siècles), Inventaire des collections publiques françaises, Paris, .

- Catalogue d'exposition, Éloge de la clarté, un courant artistique au temps de Mazarin, Dijon, .

- Catalogue d'exposition, Visions du déluge, de la Renaissance au XIXe siècle, Paris, .

- Livret d'exposition, Charles Meynier 1763-1832, Paris, .

- Album d'exposition, Dessins français du XVIIe au XIXe siècle de la collection du musée Magnin, Dijon,

- Catalogue d'exposition, Boucher et les peintres du Nord, Paris, .

- Termeulen Vincent, Les arts mobiliers du musée Magnin, Paris,

Annexes[modifier | modifier le code]

Bibliographie[modifier | modifier le code]

- A. Brejon de Lavergnée, Catalogue des tableaux et dessins italiens (XVe et XIXe siècles), Paris, 1980.

- Les Peintures françaises, catalogue sommaire illustré, préface d'Emmanuel Starcky, avec la participation d'Hélène Isnard, Paris, Dijon, musée Magnin, 2000.

Article connexe[modifier | modifier le code]

Liens externes[modifier | modifier le code]

- Site officiel

- Ressources relatives aux beaux-arts :

- Ressource relative aux organisations :

- Ressource relative au tourisme :

- « Catalogue des dessins et estampes français du musée Magnin »