黒井峯遺跡(くろいみねいせき)

- 国指定史跡

- 平成5年4月2日指定

黒井峯遺跡は旧子持村地区のほぼ中央、子持中学校のある高台に位置しています。この高台は海抜250メートルで、台地の広さは約15万平方メートルあります。昭和57年1月に初めて発見されて以来、6回の発掘調査が続けて行われ、集落跡の約3分の1ほどが発掘されました。集落の時期は1400年前頃(西暦500年代半ば頃)で古墳時代後期にあたります。

この遺跡の特色は、南西約10キロメートルにある榛名山の爆発で噴出した大量の軽石によって、短時間のうちに埋没した集落遺跡であり、災害遺跡だということです。そのため、軽石層中に建物の壁・崩れかけた屋根・芝垣(しばがき)・網代垣(あじろがき)等が立ったままの状態で保存され、また、建物の上部構造も復元できる程度に残っていました。厚い軽石層に保護された当時の地表面には、畠や水田、道や境界、水場、樹木の跡など、人々の生活のさまざまな痕跡が見つかりました。

集落は、竪穴住居1棟と垣で囲まれた建物群が1単位であったようです。竪穴住居以外の建物には平地式住居や高床式倉庫、作業小屋や家畜小屋などが含まれ、おおむね7から10棟ほどの建物で1単位が構成されます。それぞれの単位の中には、数家族が住んでいたようです。全体とすると、こうしたまとまりが8から10単位存在したと考えられます。日々の生活は牛馬の放牧と飼育を行いつつ、畠や水田耕作を同時に行う、高度に発達した農業であったようです。

災害直前(6月頃)のムラの景観や人々の暮らしの実態を、それまでには考えられないほど、具体的に明らかにすることができる遺跡として評価を受け、平成5年に国の史跡となりました。

長尾昌賢木像附長尾氏位牌(ながおしょうけんもくぞうつけたりながおしいはい)

- 県指定重要文化財

- 昭和30年1月14日指定

白井城主長尾昌賢(景仲、かげなか)は15世紀前半(室町時代)の武将で、関東管領上杉憲実(のりざね)に仕え、白井城を本拠に関東一円に威勢を示していました。昌賢は渋川の眞光寺を保護するとともに、月江正文(げっこうしょうぶん)を開山として雙林寺を建立、寛正(かんしょう)4年(1463)、76歳で没しています。

雙林寺本堂内にあるこの木像は、高さ1メートルあまり、桐材の寄木造(よせぎづくり)で麻布を張り漆をほどこし、胡粉(ごふん)その他の顔料で彩色して、昌賢老将の姿をあらわしています。製作年代は戦国あるいは、桃山時代と推定されています。第16代長尾景光(かげみつ)が数代前に製作された木像を再興したという銘が体内にあります。

なお、見学する時は寺の人にことわってからにしてください。

空恵寺山門(くえいじさんもん)

- 県指定重要文化財

- 昭和30年1月14日指定

この山門は桁行(けたゆき)3間(7.0メートル)、梁間(はりま)2間(3.8メートル)の楼門(ろうもん)で、和様を主体として唐様(からよう)を加味した折衷様式です。屋根は入母屋造(いりもやづくり)の茅葺きでしたが、昭和45年に銅板葺きに改修されました。

上層内部に釈迦如来像、十六羅漢像が安置されています。虹梁(こうりょう)や木鼻(きばな)等の唐草文様は比較的よく巻いており、階下通路の直上に配された蟇股(かえるまた)には、古風な手法がうかがえます。これらの特徴から、山門の建立年代は元禄年間と考えられます。なお、天井は格天井(ごうてんじょう)で、柱や柱上組物をはじめとして極彩色を施していたようです。

上白井西伊熊遺跡出土品(かみしろいにしいくまいせきしゅつどひん)

(写真は群馬県教育委員会提供)

(写真は群馬県教育委員会提供)

- 県指定重要文化財

- 平成28年9月13日指定

上白井西伊熊遺跡は渋川市上白井にあり、利根川右岸に形成された河岸段丘の西伊熊面上に立地しています。一般国道17号(鯉沢バイパス)改築工事に伴って平成15・16年度に財団法人群馬県埋蔵文化財調査事業団により発掘調査が行われ、6,000点を超える後期旧石器時代の石器等が出土し、その多くが接合関係を有しています。また、まとまった礫群が4か所認められ、当時の人々が当地を集中的に利用していたことがうかがえ、石器製作址としての性格が備わっていたと考えられます。

石器の多くが接合できたことから、瀬戸内技法と呼ばれる近畿西部・瀬戸内中央部の国府型ナイフ形石器製作技法が理解できるものとなっており、石器製作の過程や石器製作に当たっての思考の変遷を検証できる資料であるとして、6,562点が県の重要文化財に指定されました。

白井の鋳物生産用具及び製品(附関係文書)(しろいのいものせいさんようぐおよびせいひんつけたりかんけいぶんしょ)

- 県指定重要有形民俗文化財

- 平成7年3月24日指定

(平成9年3月28日追加指定)

旧子持村地区の白井・吹屋(ふきや)地区一帯は、中世以来、鋳物師(いもじ)集団が活躍した土地として知られています。

阿久澤家はその伝統を引き継いだ鋳物師で、多数の古文書や鋳物製造での資料を多数保有し、その総数は1,872点を数えます。

とりわけ鋳物製造に関する資料は豊富にあり、古いものでは安永7年(1778)の「源空寺の梵鐘」(市指定重文)製作に用いられた挽き板(ひきいた)が残されています。このほか江戸時代から昭和までに作られた様々の型や道具があります。製品も半鐘や仏具、日常生活の鍋・釜、農具の刃先など多数製作していました。

鳥酔翁塚(ちょうすいおうづか)

- 県指定史跡

- 昭和24年12月20日指定

雙林寺(そうりんじ)門前のこの塚は、俳人白井鳥酔の分骨塔であるとともに句碑でもあります。

鳥酔は、上総国(千葉県)で旗本知行所の郷代官をしていましたが、家督を弟に譲り、低調になっていた俳壇を救うため柳井門に入り、師とともに活躍、天明俳諧復興のさきがけとなった人です。明和6年(1769)に69歳で江戸に没しました。

その五七日(35日忌)に集まった高弟たちが、師の遺歯を分けあい、師とゆかりのある土地に供養することを約束しました。その1つがこの鳥酔翁塚であり、加舎白雄(かやしらお)と地元の俳人らが安永8年(1779)に建てたものです。

碑の裏面には、「僧に法(のり) 虫に声あり 夜もすがら」という句が刻まれています。

中ノ峯古墳(なかのみねこふん)

- 県指定史跡

- 昭和55年4月30日指定

この古墳は傾斜面に築かれた円墳です。6世紀初めの榛名山の噴火による火山灰層の上に造られ、6世紀中頃の榛名山の軽石層に埋もれていました。

墳丘規模は直径9メートル、高さ1メートルです。埋葬施設は自然石乱石積(らんせきづみ)の袖無型(そでなしがた)横穴式石室で、全長5.0メートル、埋葬部長3.0メートルを測ります。人骨5体、直刀2口、銀製飾金具、鉄鏃、玉類などが出土しています。

大山祇神社の大フジ(おおやまづみじんじゃのおおふじ)

- 県指定天然記念物

- 昭和27年11月11日指定

社殿の裏にあり、かつてはエノキ、スギ、イチョウの木に巻きついていたフジで、高さは23m、根元廻り4.4m、目通り3.4mを計りました。樹齢は250年です。巻きついていた木々が枯れ、樹勢が衰えたことにより棚を設置し、現在の姿となっています。

雙林寺の大カヤ(そうりんじのおおかや)

- 県指定天然記念物

- 昭和27年11月11日指定

雙林寺庫裏(くり)の東にあるこの樹は、目通り周約5.2メートル、根元周囲6.4メートル、高さ約24.2メートル、枝張り東西18.5メートル、南北20.6メートルで樹勢さかんなカヤの巨木です。

寺伝によると、このカヤは、文安4年(1447)、月江正文(げっこうしょうぶん)が開山として入山したとき持参した「カヤ」の実の数珠(じゅず)の一粒から実生(みしょう)したものといわれています。

「開山のつなぎカヤ」ともいわれ、その実にはどの粒にも糸を通したような小さな穴があいているので、雙林寺の七不思議の一つとされています。

雙林寺の千本カシ(そうりんじのせんぼんかし)

- 県指定天然記念物

- 昭和27年11月11日指定

本堂の裏にあるこの樹は、古い切り株からひこばえがでて生育したものといわれています。

根元は1本に結合していて、その株から、10数本の支幹が叢生(そうせい)しています。支幹は1.5メートル以上が1本、1.2メートル内外が2本、0.9メートル内外が9本、0.6メートル内外が2本、0.4メートルが1本です。全体の根元の周囲は約6メートル、全体の高さは約12メートルあります。

これも雙林寺の七不思議の一つとされています。

涅槃図(ねはんず)

- 市指定重要文化財

- 昭和58年6月27日指定

雙林寺の涅槃図は文化8年(1825)の製作で、横3.35メートル、縦2.63メートルの大型の涅槃図です。図中には死の床に横たわる釈迦と、それを取り囲むすべての生き物が悲しんでいる様子が描かれ、その色彩や大きさ、構成などはすぐれたものです。

作者は根本常南(じょうなん)、菅井梅関(ばいかん)の師弟で、二人が精魂を傾け描いている間、猫が画室に毎日来てそこを去らなかったため、常南は戯れに、汝もまた大涅槃に縁を結びたいかと問うと、諾と答えたので、画中にこの猫を描き入れたといいます。

涅槃図には多くの生類が描かれますが、猫だけは魔獣といって描かないのが普通です。しかし、雙林寺の涅槃図は例外で、国内でも数えるほどしか例のない珍しいものです。

源空寺の梵鐘(げんくうじのぼんしょう)

- 市指定重要文化財

- 昭和58年6月27日指定

高さ140センチメートル、口径76.5センチメートル、龍頭(りゅうず)30センチメートル、笠高12センチメートル、駒爪(こまづめ)高7センチメートル、厚さ5センチメートルを測ります。乳は5段5列で4間にあり、縦帯に1段2列を配し、108個の乳が付けられています。

鐘身は直線的で極めて力強く、銘文は池の間の2間にわたって彫り込まれています。製作は白井の太田氏と下野国佐野の丸山氏という二人の鋳物師(いもじ)によって安永7年(1778)に行われました。第15世住職乗阿至真(じょうあししん)の願文(がんもん)もあり、この鐘の鋳型の道具が今でも吹屋(ふきや)の阿久澤家に保存されています。

太平洋戦争中の供出に際し、地元の鋳物師が製作したということで供出を免れたという経緯があります。

なお、源空寺の鐘楼は愛知県岡崎市にある徳川家康の菩提寺、大樹寺の鐘楼を模したものと伝えられています。

空恵寺の御朱印状(くえいじのごしゅいんじょう)

- 市指定重要文化財

- 昭和61年5月6日指定

朱印状とは、花押(自筆で書いた印)の代わりに朱印をおした公文書です。この朱印状は、江戸幕府が社寺に下げ渡し、その所領を確認したものです。将軍の交替があると、その年の9月11日を期日として、江戸へ持参します。寺社奉行所に出頭すると、祐筆(ゆうひつ)が前状と同じく記述し、側用人(そばようにん)が将軍の朱印を押して下げ渡しました。「御朱印」の札を立てた駕籠(かご)で道中を往き、一般庶民は失礼のないよう振舞ったといわれます。

旧子持村地区内で朱印地を与えられた社寺は、子持神社20石、雙林寺30石、源空寺50石がありますが、通常、朱印状は明治政府に返還しているので、現存するものは貴重です。上意下達の支配体制が分かる重要な資料です。

菅原神社本殿(すがわらじんじゃほんでん)

- 市指定重要文化財

- 昭和61年5月6日指定

中郷田尻にある菅原神社は、学問の神様として有名な天神様をまつる神社です。毎年1月25日と10月15日が例祭日で、合格祈願のお守りを求める人が訪れています。

本殿は、和様・唐様(からよう)の折衷様式の一間社流造(いっけんしゃながれづくり)で、棟札(むなふだ)によると、貞享(じょうきょう)3年(1686)に建立されたものとみられます。300年前に建てられた子持地区最古の神社建築で、改造や破損も少なく、17世紀後半期の地方神社の様式を知る上で、たいへん貴重なものです。

雙林寺の木喰仏(そうりんじのもくじきぶつ)

- 市指定重要文化財

- 昭和62年5月29日指定

雙林寺の木喰仏は、背面の墨書から聖観世音(しょうかんぜおん)と見られます。享和2年(1802)11月17日、木喰上人85歳の時の作です。木像の高さは62.5センチメートル(台座15センチメートル、像44センチメートル、光背3.5センチメートル)、イチョウの木を用いた一木(いちぼく)彫刻で微笑相(びしょうそう)の独特な表現をしています。

木喰上人は、享保3年(1717)山梨県西八代郡吉関村丸畑に生まれ、22歳で沙門(しゃもん)となり大願をたて、千体仏彫刻と遍歴に生涯をかけました。はじめ僧名を行道、後に五行、最後に明満(みょうまん)といい、45歳の時に常陸の木食観海上人(もくじきかんかいしょうにん)から木喰戒(もくじきかい)をうけ、南は九州から北は北海道まで各地を巡り続けました。いわゆる六十六部と呼ばれる回国聖(かいこくひじり)として、常に荒廃した寺や名もない堂や庵に泊まり、四季を通じて単衣(ひとえ)を着て五穀を食べず火食もせず、衆生(しゅじょう)の病苦を救うという法(のり)の道に打ち込み、93歳で没しました。

華月堂厨子(かげつどうずし)

- 市指定重要文化財

- 昭和62年5月29日指定

厨子は、本尊を納めるケースのようなものです。間口は約70センチメートルで二尺の大きさとみられますが、奥行きは45センチメートルと背後を切り詰めたつくりになっています。来迎柱(らいごうばしら)は丸柱、扉は格子戸(一部板張り)で両開き、組物は中央に板蟇股(いたかえるまた)、丸柱の柱頭には台輪を載せ、二手先(ふたてさき)の斗組(とぐみ)で桁を支えています。屋根及び周囲は板を使い、軒まわりは二重垂木(にじゅうたるき)の外観を持っています。屋根には簡素な木製の宝珠(ほうじゅ)を載せています。

全体的に簡素な建築的厨子で、製作年代は蟇股や木鼻(きばな)のデザインから江戸時代初期の製作とか思われます。

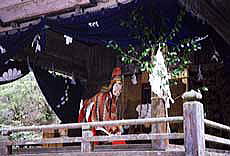

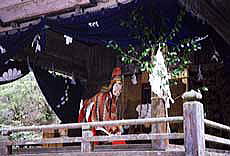

神明宮太々神楽(しんめいぐうだいだいかぐら)

- 市指定重要無形民俗文化財

- 昭和60年3月7日指定

明治時代中頃に神主の千明利三郎によって伊勢から習い伝えられ、中郷の神明宮を中心に講を組織して神楽を広めました。流派は大和流と言われています。

明治・大正を通じ、利根郡・勢多郡の諸神社から依頼され、広く活動をしていましたが、現在は4月第2日曜日に神明宮、隔年で5月1日に子持神社に奉納しています。

諏訪神社太々神楽(すわじんじゃだいだいかぐら)

- 市指定重要無形民俗文化財

- 昭和60年3月7日指定

文政年間(文政元年から文政13年(1818から1830))頃に地元の古老が下南室村(旧北橘村)に伝わる京都吉田流の太々神楽を伝授され、五穀豊穣や氏子の繁栄を祈願して諏訪神社に奉納、横堀の大山祇神社や北牧(きたもく)の若子持神社の例祭でも演舞していました。現在は4月第1日曜日に諏訪神社、隔年で5月1日に子持神社に奉納しています。

本多氏の墓(ほんだしのはか)

- 市指定史跡

- 昭和58年6月27日指定

本多氏は三河以来の徳川の譜代で、天正18年(1590)8月に本多広孝・康重父子は白井領二万石を賜り白井城に入ります。このとき広孝は64歳、康重は37歳でした。

白井に入った広孝は浄土宗源空寺を建立し、無哲和尚(むてつおしょう)を迎えて開山としました。白井在住7年目の慶長元年(1596)12月27日に広孝は70歳でこの地で没し、康重は慶長6年(1601)2月に三河国岡崎城に五万石を賜り移封になりました。元和4年(1618)3月5日康重の二男紀貞が三代目城主に就くものの、寛永元年(1624)4月26日44歳で死去、紀貞は跡継ぎがなく白井城は廃城となります。

そのため広孝公らの菩提(ぼだい)をとむらう者もいなくなりましたが、正徳5年(1715)の広孝120回忌にあたり、広孝5代孫の助芳(信濃飯山城主)が源空寺にこの墓所を建立しました。

墓所の面積は約26平方メートルで、三基の墓石が配されています。中央の「全性院殿前越州大守玉岸道楚大居士神儀」とある兜巾型(ときんがた)墓碑が本多広孝の墓で、塔身1.8メートル、全高3.06メートルです。

向かって右側の「長寿院殿誘誉宗引大姉霊儀」の墓碑が広孝夫人の墓です。文禄2年(1593)6月12日没で、広孝より3年早く亡くなっています。碑の全高は2.27メートルです。

左側の宝篋印塔(ほうきょういんとう)は、最後の白井城主であった本多紀貞の墓塔で、法名には「源光院殿前備州然誉宗廓大居士」と刻まれています。塔の全高は2.05メートルです。

長尾氏累代の墓(ながおしるいだいのはか)

- 市指定史跡

- 昭和58年6月27日指定

空恵寺(くえいじ)裏山に、宝篋印塔(ほうきょういんとう)・多宝塔など17基の中世石造物が整然と置かれていて、そのうち数基を除いてどれも白井城主長尾氏累代の供養塔と考えられます。

台石の上部は長い年月を経ているため、倒壊し積み替えが行われていて元の状態を保っているかどうかよくわかりません。ただ、長尾景仲(かげなか、昌賢)、景春(かげはる、伊玄)、白井の局(しろいのつぼね、妙薀)らの台石は確認することができます。

これらの墓及び供養塔は中世の武将長尾氏のもので、白井城とともに本市の中世史を語るきわめて重要な文化財です。

賑貸感恩碑(しんたいかんおんひ)

- 市指定史跡

- 昭和58年6月27日指定

この碑は、天明3年(1783)の浅間押しの被害から立ち直った教訓と、幕府勘定吟味役の根岸九郎左衛門の救済措置により立ち直った恩恵を忘れないよう、佃村(現赤城町津久田)福増寺金峰和尚の提唱で北牧村(きたもくむら)の老人たちが相談して、浅間押しから47年目の文政12年(1829)に建てたものです。

安山岩製で、高さ2.3メートル、幅1メートル、厚さ40センチメートルを測り、この地区の浅間押しの被害の状況と、江戸時代の民政の一端を知る上で貴重な資料です。

後世、平民宰相といわれた原敬が20歳の頃、旧三国街道を中山から通過する途中、この碑に注目し、その心情を日記に書き留めています。

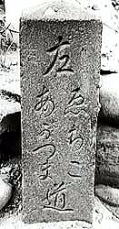

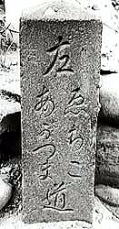

白井町の道しるべ(しろいまちのみちしるべ)

- 市指定史跡

- 昭和61年5月6日指定

城下町白井に通じる「中の坂」を下りきった水路のかたわらに、高さ170センチメートル、幅38センチメートルの道しるべが建っています。道しるべとしては大きく文字も達筆で堂々としています。嘉永2年(1849)の建立です。

道しるべにしたがって、町を北へ進むと沼田城下へ、中の坂を上がると草津道、南に進めば渡屋(とや)の渡しから八崎を経て、日光道・江戸道に通じています。

往時の白井町は、三国街道から外れていたものの、かつては白井城の城下町であり、江戸時代には市場町へと変貌(へんぼう)発展し、多くの人々が集まり旅人も通っていました。白井町が地方の核心都市として栄えたことは、現在も残る城下町の景観や町割(まちわり)などで知ることができます。

松原の道しるべ(まつばらのみちしるべ)

- 市指定史跡

- 昭和61年5月6日指定

鯉沢交差点を東に向かい、吹屋地区に入り白井城跡へ向かう四ツ角の北側に、高さ90.5センチメートル、幅30センチメートルの角柱の道しるべが自然石の台上に建っています。

頂部は四角錐で、「一番」と記してあります。東面に「右ぬまた 双林寺道」、西面に「右まいバ志 おほご道」、南面に「左ゑちご あがつま道」とあります。裏面には「嘉永三年庚戌六月吉日 四ツ辻念佛講中」とあり、幕末に近い1850年(嘉永3年)に建てたものです。前橋を「まいばし」と方言の発音で表記しているのが特徴的です。

いまでは、ほとんど旅行者の姿がとだえた古道に、転変の懐古がしのばれます。

三国街道の道しるべ(みくにかいどうのみちしるべ)

- 市指定史跡

- 昭和61年5月6日指定

北牧(きたもく)の高才(こうさい)地内、横堀方面から来た道が左右に分岐する三叉路に、石仏を刻んだ道しるべがあります。

高さ60センチメートル、幅40センチメートルほどの本体が台石の上に北向きに据えられています。荒削りの舟形光背(こうはい)の中央に、半肉彫りの地蔵尊像があり、向かって右に「右江戸道」と草書体で、左には「明和三丙戌四月吉日 同行八人」と刻まれています。

「右江戸道」とあるのは、鍛冶谷戸(かじかいと)へ下る右手の細い道が、江戸へ通じる三国街道であることを示しています。越後から三国峠を越えてきた人たちに、横道にそれないよう江戸への一方向だけを指した珍しい道しるべです。建立は明和3年(1766)で、子持地区の道しるべの中では最古のものです。

長坂の道しるべ(ながさかのみちしるべ)

- 市指定史跡

- 昭和62年5月29日指定

国道17号沿いの中郷長坂に、旧沼田道(白井方面)と旧真田道(北牧方面)へ向かう道の分岐点があり、高さ64センチメートル、幅92センチメートル、厚み60センチメートルほどの安山岩が台石の上に北向きに据えられています。

そこには次のように刻まれています。

「牧者もく 白衣ははしろゐ 宇つ里かはれる俚言 いかゝはせん」「志くるゝや 左ハ白井 右ハもく 幻亜」と刻まれています。

俳諧の道しるべは県下でも数少なく貴重なものです。地元の俳人、小渕幻亜(おぶちげんあ)の手によるもので、慶応元年(1865)ころの建立だと思われます。

なお、国道17号鯉沢バイパスの建設に伴い、現在は長坂の交差点脇に移設されています。

万葉歌碑(まんようかひ)

- 市指定史跡

- 昭和62年5月29日指定

中郷の子持神社境内西側石垣上に、高さ130センチメートル、幅45センチメートル、厚さ25センチメートルばかりの碑が東向きに、自然石の台石の上に建っています。文字は深々と彫られ、藍沢無満(むまん)の筆になるといいます。建立は万延(まんえん)元年(1860)頃ころで、建碑のリーダーは郷土の文人、小渕幻亜(げんあ)・佐藤不磷(ふりん)らです。

万葉歌はよみ人知らずで、「児毛知夜麻 和影嘉平留氐能 毛美都麻氐 宿毛等和波毛布 汝波安杼加毛布」(子持山 若楓(わかかへるで)の 紅葉(もみつ)まで 寝もと吾(わ)は思(も)う 汝(な)はあどか思(も)ふ)と万葉仮名風の文字で彫られています。

楓(かえで)にことよせて大胆に愛をなげかけた素朴な表現ですが、くったくのない、明るく健康的な万葉人の心を思わせる相聞歌(そうもんか)といえます。

山崎石燕の墓(やまざきせきえんのはか)

- 市指定史跡

- 昭和62年5月29日指定

雙林寺本堂裏の墓地に、渋川郷学(きょうがく)の祖であり、儒者・画家であった山崎石燕の墓があります。石塔は、高さ約1メートルの五輪塔型で「心操石燕居士」と刻まれています。

石燕は、宝永6年(1709)北牧(きたもく)に生まれ、幼い時から学を好み下仁田の高橋道斎(どうさい)に学び、後に江戸に出て井上金峨(きんが)に学んで、数年後帰郷して塾を開きました。

町田延陵(えんりょう)、角田無幻(むげん)らとともに名声が近隣に高く、著書に「石燕一家言(いっかげん)」「蒙求標題(もうぎゅうひょうだい)」があります。

狩野派の絵画も学び、極彩色の気品ある人物画を得意としました。天明5年(1785)6月3日、77歳で没しました。

御前神社の齋坊塔(花塚)(ごぜんじんじゃのさいぼうとう(はなづか))

- 市指定史跡

- 昭和63年7月19日指定

この塔は、旧沼田街道西通り沿い上白井伊熊(いくま)の御前神社境内に建立されています。円形の句碑で、上白井の小渕南交(なんこう)が文化13年(1816)に建立したもので、花塚と命名されています。

南交は蒼々庵と号し、白井鳥酔(ちょうすい)の流れをくむ松露庵三世烏明(うめい)、四世雨什(うじゅう)の指導を受けました。

碑の中央に「齋坊塔」とあり、右に「しばらくは 花の上なる 月夜かな 芭蕉翁」と元禄元年(1688)「初蝉」に収録された芭蕉の句を、左には先師烏明の時雨(しぐれ)の句を刻み、裏面に南交自身の四季吟を添えています。文字は烏明の筆になるといわれています。

良夜塚(りょうやづか)

- 市指定史跡

- 昭和63年7月19日指定

この良夜塚は、旧沼田街道西通り沿いの上白井蔵王堂の脇道に位置しています。

高さ80センチメートル、幅56センチメートルの爪型をした芭蕉句碑本体が、台石の上に据えられています。

「雲を里を里 人乎休むる 月見可那 芭蕉翁」(雲おりおり 人を休むる 月見かな)と刻まれています。

時折雲が月を隠してくれるので、その時だけ一休みできる、そうでなければ我を忘れて月に魅入られていしまいそうだ、という意味でしょうか。

当地の俳人、生方可交(うぶかたかこう)が安政3年(1856)ごろ建立したもので、字は藍沢無満(むまん)の筆によります。

また、傍ら右側に無満の、「久たびれや 花の明かりに とくわらじ」という句碑が可交によって、左側には可交の、「去来ら婆 我が友耳せむ 眠る山」 (いざさらば わがともにせむ ねむるやま)という句碑が弟子たちによって建てられています。

赤城の山に出てくる月を三碑が建つこの良夜塚で眺めた昔がしのばれます。

芭蕉霊神塚(ばしょうれいしんづか)

- 市指定史跡

- 昭和63年7月19日指定

この芭蕉霊神塚は玉ヶ岡の玉山神社参道に位置し、高さ133センチメートル、幅69センチメートルの芭蕉句碑です。

真ん中に「芭蕉霊神」とあり、その両側に「馬遠曽幣 詠類雪能 阿志多可難」(馬をさへ ながむる雪の あしたかな)と刻まれています。

旅人だけでなく、普段は気に留めることのない馬までをも眺めていたくなる、雪の朝はそんな趣がある、という意味でしょうか。

当地の俳人後藤錦秋(きんしゅう)、生方可交(かこう)など玉ヶ岡連中らが、安政3年(1856)ごろ建立したものです。多伝園(たでぞの)三世の名をもつ生方可交は、当地の俳諧の先達であり、この句碑のそばに「花の雪 積む やかためて 玉ヶ岡 可交」という自碑を建立しています。

長坂の翁塚(桜塚)(ながさかのおきなづか(さくらづか))

- 市指定史跡

- 昭和63年7月19日指定

長坂の翁塚は、旧沼田街道西通り沿いの伊熊方面から登りつめたところに位置し、高さ102センチメートル、幅95センチメートルの芭蕉句碑本体が、台石の上に据えられています。

表面中央に「翁」と大書、下に芭蕉の句「木の下(もと)に 汁も膾(なます)も 桜かな」と刻まれています。桜の下での花見、花びらが散ってきて汁といわず膾といわず、どれも桜の花でいっぱいになってしまうという情景を詠んだ一句です。

建立者は、中郷の俳人小渕幻亜(げんあ)で、元治2年(1865)に建立したものです。別名「桜塚」ともいいます。

裏面には、幻亜の句「与類としや 花見る眼にも 涙宇く」 (よるとしや 花見る眼にも 涙うく)と刻まれ、藍沢無満の多伝園(たでぞの)二世を継ぎつつも、孤独でわびしい心情を吟じています。幻亜はこの3年後に74歳で没しました。

現在は、国道17号鯉沢バイパスの建設に伴い、「長坂の道しるべ」とともに長坂の交差点脇に移設されています。

根本常南の墓(ねもとじょうなんのはか)

- 市指定史跡

- 昭和63年7月19日指定

根本常南は画家で常陸の人です。絵を描くのを好みましたが、とりたてて師匠はなく中国の宋元画を手本としていました。若年にして京都・江戸など諸国を巡ったのち、仙台に長く滞在しました。仙台では桂月上人(けいげつしょうにん)をよき友とし、古梁禅師(こりょうぜんじ)の禅風に接して感化を受け、文化元年(1804)頃、菅井梅関(すがいばいかん)(東斎)を弟子としました。その後いったん梅関と別れ、鎌倉建長寺の誠拙禅師(せいせつぜんじ)について修行し、髪を剃って名を言成と改めました。

文化8年(1811)上州を訪れ、雙林寺に泊まって涅槃図(ねはんず、市指定文化財)を手がけ、仙台から来た愛弟子の梅関の応援を得て完成させました。さらに、同寺山門の格天井(ごうてんじょう)、榛名神社山門の格天井、その他の装飾画などを描いているうちに病にかかり、横堀宿升屋の寮で文化9年(1812)5月20日、49歳で没しました。

梅関は飛脚でこの訃報(ふほう)を仙台に知らせ、桂月上人を介して墓碑銘を古梁禅師に願い、墓塔をこの寮の庭先に建てたのです。石塔の高さ102センチメートル、幅37.5センチメートル、厚み24センチメートル、総高160センチメートルで「常南言成之墓」と刻まれています。

白雄の句碑(しらおのくひ)

- 市指定史跡

- 昭和63年7月19日指定

北牧(きたもく)八幡の旧越後草津道から少し北に入った三本辻に位置します。小さな溜まり池があり、その端に高さ96.5センチメートル、最大幅60センチメートルの本体が、自然石の台石上に南向きに据えられています。

「宇羅於母天 木農葉うかべる 佐飛江閑那 白雄坊」(うらおもて このはうかべる さびえかな)という句が刻まれています。

この句の作者、加舎白雄(かやしらお)は信濃国の人で、関東一円に知られた俳人です。冷え冷えとした初冬のある日、横堀宿から近道を通って、北牧八幡の弟子宅を訪れる際、道傍らの清水の溜まり場で吟じた一句です。

この句碑は、彼を慕う地元の俳人たちが寛政12年(1800)に建てたものです。

白井城址(しろいじょうし)

- 市指定史跡

- 平成16年3月31日指定

白井城は、利根川と吾妻川の合流点、河岸段丘である自然の要害に築城された平山城です。山内上杉氏の配下で家老職を勤めた長尾一族のうち、白井を本拠とした白井長尾氏の居城でした。

白井城の築城年代は、本丸の構造が武蔵の五十子城(いかつこじよう)と相似し、15世紀半ば頃、長尾景仲(かげなか)の時代と推定できます。景仲は、関東無双の知恵者と称された武将で、月江正文(げつこうしょうぶん)を開山として雙林寺を建立し、城内には京都から儒者を招いて家臣に儒学教育を施しました。

景仲の没後、北条氏・上杉氏・武田氏による攻防が繰り返される中、白井長尾氏は景信、景春、景英、景誠、憲景、輝景、景広と代替わりし、天正18年(1590)豊臣秀吉の小田原攻めが始まると、前田利家・上杉景勝の両軍を前に開城を余儀なくされました。

徳川家康の関東入府後、本多広孝が封ぜられ、沼田城の真田昌幸を押さえる前線基地の役目を果たしました。次いで広孝の子康重が城主となりますが、岡崎に移封となり、康重の第二子紀貞が入城しましたが、寛永元年(1624)に死去、嗣子がなく廃城となりました。

白井城は本丸を中心とした梯郭式(ていかくしき)縄張りで、五重の空堀と土塁がめぐります。西側は吾妻川の崖線を利用しています。

本丸出入口に残る野面積(のづらづみ)石垣の枡形虎口(ますがたこぐち)や新曲輪は、本多氏の時代に拡張・整備されたものです。枡形虎口前方東側の三日月堀は、武田氏築城法によって築かれた名残りのようです。また、本丸奥には櫓台石垣があり、本丸背後に一辺15メートルの笹曲輪が設けられています。本丸北には二の丸、三の丸、北曲輪があり、その北西に金比羅曲輪が残ります。北曲輪には大手虎口が開かれています。本丸、二の丸、三の丸の東側は堀を隔てて幅10メートル程の帯曲輪が長く続き、北曲輪大手虎口に達します。

この城の惣曲輪(そうくるわ)は、北側の吹屋屋敷・松原屋敷と東側の白井宿に囲まれていて、その外側には東西950メートルの北遠構(きたとおかまえ)と、南北650メートルの東遠構の堀が残っています。

交通案内

周辺地図や行き方については「(Q&A)「白井城址」の行き方を教えてください」のページをご参照ください

横堀宿の一里塚(よこぼりじゅくのいちりづか)

- 市指定史跡

- 平成21年11月24日指定

一里塚は主要な街道に距離の目標として築いたもので、道の両側に左右一対で設置されます。

横堀宿の一里塚も三国街道を挟んで一対で存在していましたが、西側の塚は開発で消滅し、東側の一里塚だけが残されています。

塚の大きさは東西15メートル、南北8メートル、面積108平方メートルで、中央にはケヤキ(目通り周4メートル)が植えられ、木の下には石祠(せきし)、石碑、石灯籠、馬頭観音が置かれています。一里塚は現存するものが少なく、貴重です。

雙林寺のヒイラギモクセイ(そうりんじのひいらぎもくせい)

- 市指定天然記念物

- 昭和61年5月6日指定

雙林寺の境内、座禅堂東側にあり、根元の周囲3.5メートル、地上からの高さ10メートル、枝張は幹から東方6メートル、西方4.6メートル、南方4.8メートル、北方4.7メートルを測ります。

ヒイラギモクセイは、ヒイラギとギンモクセイとの雑種とされる常緑小高木です。葉は有柄で対生し、質は厚くて硬く、縁に刺状のあらい鋸歯があります。花は白色で、10月頃に開花し香気は遠くまで漂います。元禄年間に山門と座禅堂の再建時に植えたとい伝えられ、樹齢約300年と推定されています。

人助けのカヤ(へだまの木)(ひとだすけのかや(へだまのき))

- 市指定天然記念物

- 昭和62年5月29日指定

北牧(きたもく)の国道353号沿いにあり、樹齢400年といわれるカヤの大樹です。根元周囲3.4メートル、地上13メートルの高さで、樹冠は東西10メートル南北8メートルです。

天明3年(1783)7月8日、浅間山が大噴火し、その熔岩(ようがん)が吾妻川を一時せき止め、はげしい泥流となって流域の村々を襲い、田畑や民家を巻き込んで、子持や川島・古巻、さらにはその下流にまで甚大な被害を与えました。

吾妻川河岸にあった北牧地区の民家も流失しましたが、このカヤの木によじ登ることで、多くの人々が難を逃れたのです。

その後、だれ言うことなく「人助けのカヤ」と呼ばれるようになりました。また、このカヤの木の実と葉からくさい匂いがすることから、地元の人々は「へだまの木」とも呼んでいます。

獅子岩(ししいわ)

- 市指定名勝及び天然記念物

- 昭和61年5月6日指定

子持山は、富士山と同じ形の成層火山で、かつては遠く長く裾野を引いた美しい山でした。しかし、噴火により上半分が爆発し、カルデラができ、中央火口丘が出現して二重式火山になりました。その後、長い年月の浸食作用をうけ、削られ肉をそがれて骨格がむき出しになりました。火山の生成を知る上で貴重な山です。

獅子岩は、子持山が活発に火山活動していたときに、火口へ向かう火道にたまったマグマが、活動の沈静化とともに凝固してできた、火山岩頸(かざんがんけい)というものです。長い間の浸食によって周りの山肌が削られて、マグマ部分だけが柱となって残ったのです。この獅子岩は日本で最も見事な火山岩頸の1つです。

屏風岩(びょうぶいわ)

- 市指定名勝及び天然記念物

- 昭和61年5月6日指定

屏風岩は、子持火山の放射状岩脈の一つです。獅子岩を中心に半径1.5キロメートルの円の中に150本ほどが集中しています。岩脈の生成は、マグマが地層を切って、あるいは他の岩石中を垂直に板のような形で貫入したりしたもので、厚さが、1から7メートル、平均3から5メートルくらいあります。地表に現れている部分は、屏風のようにそそり立っています。

子持山は小さな火山ですが、活動を停止した時期が古いため浸食が著しく、新しい火山ではなかなか見られない火山の内部構造が露出している貴重な例です。

(

(