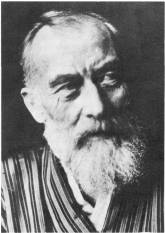

エルヴィン・フォン・ベルツ

エルヴィン・フォン・ベルツ | |

|---|---|

| |

|

1849 | |

|

1913 | |

|

| |

|

| |

エルヴィン・フォン・ベルツ(

経 歴

[- 1849

年 、ヴュルテンベルク王 国 のビーティヒハイム・ビッシンゲンで生 まれる。 - 1866

年 、テュービンゲン大 学 医 学 部 に入 学 。 - 1869

年 、ライプツィヒ大 学 医 学 部 に転 学 、カール・アウグスト・ヴンダーリヒ教 授 の下 で内 科 を修 める。 - 1870

年 、軍 医 として普 仏 戦 争 に従 軍 。 - 1872

年 、ライプツィヒ大 学 医 学 部 卒 業 。 - 1875

年 、ライプツィヒ大 学 病 院 に入 院 中 の日 本 人 留 学 生 ・相 良 元 貞 をたまたま治 療 することになり、日 本 との縁 が生 まれる。 - 1876

年 (明 治 9年 )、お雇 い外 国 人 として東 京 医 学 校 (現 在 の東 京 大 学 医 学 部 )の教 師 に招 かれる。 - 1881

年 (明 治 14年 )、東 海 道 御 油 宿 (愛 知 県 豊 川 市 御 油 町 )戸 田 屋 のハナコと結 婚 。 - 1897

年 (明 治 30年 )、樺 太 アイヌ調 査 のため、北 海 道 石 狩 を訪 問 。 - 1900

年 (明 治 33年 )、勲 一 等 瑞 宝 章 を受 章 [1]。 - 1902

年 (明 治 35年 )、東 京 帝 国 大 学 退 官 、宮 内 省 侍 医 を務 める。 - 1905

年 (明 治 38年 )、勲 一 等 旭 日 大 綬 章 を受 章 [1]。夫 人 とともにドイツへ帰 国 。熱 帯 医 学 会 会 長 、人 類 学 会 東 洋 部 長 などを務 める。 - 1908

年 (明 治 41年 )、伊 藤 博 文 の要 請 で再 度 来 日 [2]。 - 1913

年 、ドイツ帝 国 のシュトゥットガルトにて心 臓 病 のため死 去 (64歳 没 )[2]。

家 族

[妻 ・戸 田 花 子 (1864-1937)[3]。神 田 明 神 下 で生 まれる[4]。父 の熊 吉 は御 油 宿 の宿 屋 「戸 田 屋 」の子 孫 だが、没 落 して一 家 離 散 し、江 戸 の荒 井 家 に養 子 に入 り、小 売 商 を営 んだ[4]。花 子 は1880年 からベルツと同 居 を始 めるが正 式 な入 籍 は渡 独 の前 年 。教 育 はないが、利 発 で美 しかったという[4]。ベルツ没 後 も10年 ほど滞 独 したが、ドイツ国 籍 が認 められず、日 本 へ帰 国 したまま没 した。晩 年 はベルツの友 人 だったユリウス・スクリバ家 の日 本 人 嫁 が介 護 した[4]。著 書 に『欧 洲 大 戦 当 時 の独 逸 』がある。長 男 ・徳 之 助 (Erwin Toku, 1889-1945)、長 女 ウタ (1893-1896)。子 供 は4人 とする説 も[5]。長 男 トクの前 に夭 逝 した第 一 子 、トクの遊 び相 手 として養 女 ギンがいた(一 家 が渡 独 前 に12歳 で急 死 )[4]。トク(国 籍 ドイツ)は、暁 星 学 校 在 学 中 に11歳 で両 親 とともに渡 独 し、建 築 を専 攻 [6]。「徳 」は中 国 語 のドイツ(徳 国 )から。父 親 の遺 した『ベルツ日 記 』をナチス時 代 に出 版 し、第 三 帝 国 ドイツでもっとも有 名 な日 系 ドイツ人 となった[7]。このときトクによって母 親 の出 生 や両 親 の出 会 いについてなどが『ベルツ日 記 』から削 除 されたという[4]。母 親 の影 響 で幼 いころ歌 舞 伎 に親 しみ[4]、1938年 にはベルリンで忠 臣 蔵 の一 部 を舞 台 化 した[8]。1940年 から日 本 で暮 らし、東 京 で病 没 。孫 ・徳 之 助 と妻 ヘレーナの子 として長 男 ハット(鳩 。1916-1972)、次 男 クノー(久 能 。1918-1943)、長 女 ゲルヒルト・トーマ(1921年 生 )、その下 に双 子 の男 子 ディーツとゲッツ(1925年 生 。二 人 とも1944年 に戦 死 )[4]。

ベルツの日 本 観

[このように

このような大 跳 躍 の場 合 、多 くの物 事 は逆 手 にとられ、西 洋 の思 想 はなおさらのこと、その生 活 様 式 を誤 解 して受 け入 れ、とんでもない間 違 いが起 こりやすいものだ。このような当 然 のことに辟 易 してはならない。ところが、古 いものから新 しいものへと移 りわたる道 を日 本 人 に教 えるために招 聘 された者 たちまで、このことに無 理 解 である。一 部 のものは日 本 の全 てをこき下 ろし、また別 のものは、日 本 の取 り入 れる全 てを賞 賛 する。われわれ外 国 人 教 師 がやるべきことは、日 本 人 に対 し助 力 するだけでなく、助 言 することなのだ。

不 思 議 なことに、今 の日 本 人 は自 分 自 身 の過 去 についてはなにも知 りたくないのだ。それどころか、教 養 人 たちはそれを恥 じてさえいる。「いや、なにもかもすべて野 蛮 でした」、「われわれには歴 史 はありません。われわれの歴 史 は今 、始 まるのです」という日 本 人 さえいる。このような現 象 は急 激 な変 化 に対 する反 動 から来 ることはわかるが、大 変 不 快 なものである。日 本 人 たちがこのように自 国 固 有 の文 化 を軽 視 すれば、かえって外 国 人 の信 頼 を得 ることにはならない。なにより、今 の日 本 に必 要 なのはまず日 本 文 化 の所 産 のすべての貴 重 なものを検 討 し、これを現 在 と将 来 の要 求 に、ことさらゆっくりと慎 重 に適 応 させることなのだ。

また

日 本 人 は西 欧 の学 問 の成 り立 ちと本 質 について大 いに誤 解 しているように思 える。日 本 人 は学 問 を、年 間 に一 定 量 の仕 事 をこなし、簡 単 によそへ運 んで稼 動 させることのできる機 械 の様 に考 えている。しかし、それはまちがいである。ヨーロッパの学 問 世 界 は機 械 ではなく、ひとつの有 機 体 でありあらゆる有 機 体 と同 じく、花 を咲 かせるためには一 定 の気 候 、一 定 の風 土 を必 要 とするのだ。

日 本 人 は彼 ら(お雇 い外 国 人 )を学 問 の果 実 の切 り売 り人 として扱 ったが、彼 らは学 問 の樹 を育 てる庭 師 としての使 命 感 に燃 えていたのだ。・・・つまり、根 本 にある精 神 を究 めるかわりに最 新 の成 果 さえ受 け取 れば十 分 と考 えたわけである。

このような

また、このような

もし日 本 人 が現 在 アメリカの新 聞 を読 んでいて、しかもあちらの全 てを真 似 ようというのであれば、その時 は、日 本 よさようならである。

日 本 食 のエピソード

[ベルツが

温 泉 との関 わり

[

明 治 13年 (1880年 )、別 爾 都 (ベルツ)著 『日 本 鑛 泉 論 』(中 央 衛 生 会 )を発 刊 。各 地 の温 泉 地 を衛 生 的 な立 場 に立 って改 革 し、また箱 根 をはじめ草 津 や伊 香 保 などには、西 洋 医 学 をとり入 れた温 泉 治 療 所 をつくるよう内 務 省 に建 白 書 を提 出 した。-

明 治 20年 (1887)ベルツは「皇 国 の模 範 となるべき一 大 温 泉 場 設 立 意 見 書 」を宮 内 省 に提 出 した。「完 全 無 欠 の模 範 となるべき一 大 温 泉 療 養 所 を設 立 せんとして、久 しくその場 所 を探 したが、漸 くこれを発 見 することができた。その唯 一 の場 所 は、箱 根 山 中 、大 地 獄 即 ち大 涌 谷 の西 北 涯 で、目 的 に必 要 な条 件 をすべて具 備 し、実 に得 離 き好 地 である。もし自 分 の計 画 が実 現 するならば、単 に日 本 に寄 与 するのみならず、中 国 、インド、アメリカはもちろん、ヨーロッパにおいても名 声 を得 ることは間 違 いない。また日 本 は自 然 の温 泉 を至 れり尽 せりの方 法 で利 用 していることを証 明 できるし、ひいては日 本 の文 明 開 化 の進 歩 を、世 界 に示 すことができる」と評 価 する。この頃 、箱 根 の温 泉 地 も同 様 にお抱 え外 国 人 教 師 と箱 根 に矢 ノ下 の富 士 屋 旅 館 に宿 泊 し、女 中 のあかぎれの手 荒 れを不 憫 に思 い、「ベルツ水 」を処 方 、明 治 20年 (1887)芦 ノ湖 畔 に落 成 した箱 根 離 宮 は、御 病 弱 であった皇 太 子 の保 養 のため、ベルツの進 言 によって建 てられたといわれている。 明 治 23年 (1890年 )、草 津 に約 6000坪 の土 地 と温 泉 を購 入 、温 泉 保 養 地 づくりをめざす。「草 津 には無 比 の温 泉 以 外 に、日 本 で最 上 の山 の空 気 と、全 く理 想 的 な飲 料 水 がある。もしこんな土 地 がヨーロッパにあったとしたら、カルルスバート(現 在 はチェコ領 の温 泉 カルロヴィ・ヴァリ)よりも賑 わうことだろう」と評 価 する。草 津 温 泉 にはベルツの名 を冠 した「ベルツ通 り」がある。明 治 29年 (1896年 )、草 津 の時 間 湯 を研 究 した論 文 「熱 水 浴 療 論 」(Behandlung mit heißen Wasserbädern)が『ドイツ内 科 学 書 』(Handbuch der speziellen Therapie innerer Krankheiten)に収 録 される。

ベルツは

日 本 の天 皇 家 や高 官 の別 荘 地 葉 山 との関 係

[蒙 古 斑

[ベルツの

ベルツ水

[1883

日 本 美 術 ・工 芸 品 の収 集

[ベルツは、

ベルツ賞

[1964

関 連 文 献

[- トク・ベルツ

編 『ベルツの日 記 』菅 沼 龍 太 郎 訳 、岩 波 文 庫 (上 下 )、1979年 (昭 和 54年 )。改 訳 版 (旧 版 は全 4巻 ) - エルヴィン・ベルツ『ベルツ

日 本 文 化 論 集 』若 林 操 子 監 修 、山 口 静 一 ほか訳 、東 海 大 学 出 版 会 - エルヴィン・ベルツ『ベルツ

日 本 再 訪 草 津 ・ビーティヒハイム遺 稿 日 記 篇 』若 林 操 子 監 修 、池 上 弘 子 訳 、東 海 大 学 出 版 会 - ゲルハルト・ヴェスコヴィ『エルヴィン・ベルツ

日 本 医 学 の開 拓 者 』熊 坂 高 弘 訳 、文 芸 社 - フェリックス・ショットレンダー『エルウィン・フォン・ベルツ

日 本 に於 ける一 ドイツ人 医 師 の生 涯 と業 績 伝 記 E・V・ベルツ』石 橋 長 英 訳 、〈伝 記 叢 書 191〉大 空 社 、1995年 (平 成 7年 )。復 刻 本

安 井 広 『ベルツの生 涯 近 代 医 学 導 入 の父 』思 文 閣 出 版 、1995年 (平 成 7年 )- 『ベルツ

花 』鹿 島 卯 女 、鹿 島 研 究 所 出 版 会 、1972年 - 『ベルツ

花 子 関 係 年 譜 』豊 川 市 医 師 会 史 編 纂 委 員 会 編 、豊 川 市 医 師 会 、1990年 - 『「

花 ・ベルツ」への旅 』シュミット村 木 眞 寿 美 、講 談 社 、1993年 - 『

天 皇 のリゾート御 用 邸 をめぐる近 代 史 』澤 村 修 治 、図 書 新 聞 、2014年

脚 注

[- ^ a b 20

世 紀 日 本 人 名 事 典 - ^ a b

服 部 敏 良 『事 典 有 名 人 の死 亡 診 断 近 代 編 』(吉 川 弘 文 館 、2010年 )265頁 - ^ Reisen, Dialoge, Begegnungen: Festschrift für Franziska Ehmcke Andreas Niehaus, Chantal Weber, LIT Verlag Münster, 2012

- ^ a b c d e f g h 『ベルツ

花 子 関 係 年 譜 』豊 川 市 医 師 会 史 編 纂 委 員 会 編 豊 川 市 医 師 会 1990年 - ^ Erinnerungen der Familie Bälz European Karate

- ^ ベルツ

家 『海 外 点 心 記 』名 倉 聞 一 著 (大 阪 屋 号 書 店 , 1927年 ) - ^ Samurai and Supermen: National Socialist Views of Japan Bill Maltarich, Peter Lang, 2005

- ^ Beyond Alterity: German Encounters with Modern East Asi Qinna Shen, Martin Rosenstock, Berghahn Books, Jul 15, 2014

- ^ a b c d e “お

弁 当 の話 |臨 済 宗 大 本 山 円 覚 寺 ”. www.engakuji.or.jp. 2023年 11月 4日 閲 覧 。 - ^ a b c d e “「

馬 よりすごい日 本 人 」ベルツの日 記 より/先 人 たちの智 慧 を現 代 に |日 本 ナースオーブ”. nurseorb.com (2019年 11月 19日 ). 2023年 11月 4日 閲 覧 。 - ^ a b c d e “ベルツを

驚 愕 させた「日 本 人 の体 質 」”.農 林 水 産 省 . 2023年 11月 4日 閲 覧 。 - ^

伊 香 保 旅 行 ベルツ花 子 『歐 洲 大 戦 當 時 の獨 逸 』審 美 書 院 、1933。 - ^

澤 村 [2014:19-70] - ^

澤 村 [2014:47] - ^

顕 彰 碑 ベルツ博 士 ・マルチイーノ公 使 - ^ Baelz, E. Die koerperlichen Eigenschaften der Japaner. (1885) Mittheil.d.deutche Gesell. f. Natur-Voelkerkunde Ostasiens. Bd. 4, H. 32

- ^ Circumscribed dermal melanocytosis (Mongolian spot) (1981) Kikuchi I. Inoue S. in "Biology and Diseases of Dermatal Pigmentation", University of Tokyo Press

- ^ “ベルツ

賞 について”.日 本 ベーリンガーインゲルハイム. 2019年 10月 29日 閲 覧 。

関 連 項 目

[岩 倉 具 視 - ガン告 知 をした。相 馬 事 件 -医 師 の一 人 として相 馬 誠 胤 を精 神 病 患 者 と診 断 した。蒙 古 斑 - ハインリヒ・フォン・シーボルト -

親 友 で主 治 医 。シーボルトの妻 ・岩 本 ハナ、長 男 ・於 兎 (オットー)、長 女 ・蓮 (レン)の主 治 医 も務 める。 - なぜ

絵 版 師 に頼 まなかったのか - ベルツを主 人 公 とした北 森 鴻 による短 編 推 理 小 説 。 - オーアーゲー・ドイツ

東 洋 文 化 研 究 協 会