出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』

削除された内容 追加された内容

|

|

| (同じ利用者による、間の3版が非表示) |

| 1行目: |

1行目: |

|

|

'''鋤'''(すき)は、表土の掘り起こしに用いられる農工具の一種<ref name="ueda" /><ref name="shimizu">{{Cite book |和書 |author=志水直彦 |title=土木工事用器具機械 |publisher=常磐書房 |year=1931|url=http://library.jsce.or.jp/Image_DB/s_book/jsce100/pdf/03262/03262_A_03.pdf}}</ref>。[[農具|農耕具]]であるとともに<ref name="ueda" />、掘鑿(掘削)用手道具類にも分類される<ref name="shimizu" />。英語名でスペード(Spade)と呼ばれる手道具に相当する<ref name="hoshi" />。 |

|

|

|

|

|

⚫ |

同音の漢字に犂(すき)があるが、鋤は 作業者が体重をかけて用いるのに対し<ref name="ueda" />、 犂は牛馬に 牽引 させ 作業者が後方から押して用いる( 犂は英語名はPlough([[プラウ]])である )<ref name="shimizu" />。なお、 中国では 元来「 鋤」の 字は“[[ 鍬|くわ]]”を 意味していたが、 日本では 鋤を 使役動物に 引かせて 使う 農耕具(つまり、 犂)であると 誤認され、“くわ”に 当たる 漢字が 存在しないと 考えて、“くわ”を 意味する[[ 国字]]「 鍬」を 創作したとされている<ref>[[# 古賀| 古賀(2012)p.195]]</ref>。 |

| ⚫ |

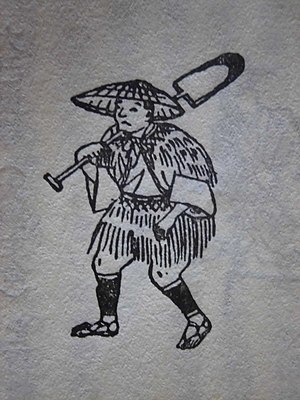

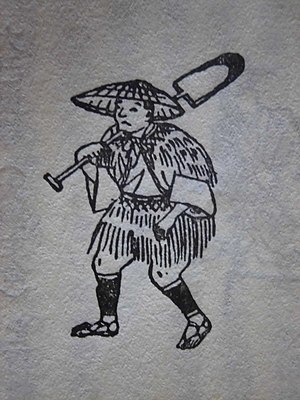

[[ 画像:A_peasant1.JPG|right|thumb|300px| 江戸時代の 鋤]] |

|

|

'''鋤'''(すき)とは、農作業や土木工事に使用された、[[地面]]を掘ったり、土砂などをかき寄せたり、[[土]]の中の雑草の[[根]]を切るのに使用される[[道具]]、[[農具]]である。スペード(Spade)とも呼ばれる。 |

|

|

|

|

|

|

== 概要 == |

|

== 概要 == |

|

⚫ |

[[ 画像:A_peasant1.JPG|right|thumb|300px| 江戸時代の 鋤]] |

|

構造は、[[櫂]]状であり、[[木]]製か[[金属]]製の長い柄と、金属製の刃、または[[竹]]で編んだ[[箕]]で構成され、これらが一直線上にあるか、または鈍角をなしている。使用法は、手力と鋤重とによる押込力と、手力による土壌の反転とを適当に利用して、農地を耕起する。「踏鍬」(ふみぐわ)と称されるものは、鋤の1種であり、踏圧力を利用してその鑱床部を土中に深く挿入し、これを両手で押し倒し、土壌を撥ね起こしつつ、側退耕鋤するものである。 |

|

|

|

鋤は作業者が体重をかけながら足をかけたり手で押し込んで使用する道具である<ref name="ueda">{{Cite journal |和書 |author= 植田育代 |title=弥生時代後期の農耕具をめぐって |journal=高円史学 |issue=1 |publisher=高円史学会 |date=1985-10-10 |pages=18-43 |url=http://hdl.handle.net/10105/8616}}</ref>。 |

|

|

|

|

|

|

本来は木製で、全体が櫂(かい)の形状で身も柄も木製の長柄鋤と、鋤身の部分が別の木になっている着柄鋤がある<ref name="ueda" />。 |

| ⚫ |

鋤は 人間が手作業で使う道具であり、 馬や牛などに引 かせる [[犂]]( すき、[[プラウ]]) とは、同じ発音ではあるが別の道具である。なお、 中国では 元来「 鋤」の 字は“[[ 鍬|くわ]]”を 意味していたが、 日本では 鋤を 使役動物に 引かせて 使う 農耕具(つまり、 犂)であると 誤認され、“くわ”に 当たる 漢字が 存在しないと 考えて、“くわ”を 意味する[[ 国字]]「 鍬」を 創作したとされている<ref>[[# 古賀| 古賀(2012)p.195]]</ref>。 |

|

|

|

|

|

|

|

西洋では[[古代ギリシャ]]、[[古代ローマ]]の時代には多種の[[鉄]]の道具が使用されるようになり、その中にはスペード(鋤)も含まれている<ref name="hoshi">{{Cite journal |和書 |author= 保志恂 |title=零細農耕の形成過程 |journal=農村研究 |issue=45 |publisher=東京農業大学農業経済学会 |date=1977-09 |pages=24-33 |

|

洋の東西を問わず、反乱や[[一揆]]の際には武器に変じた。 |

|

|

|

|url=https://agriknowledge.affrc.go.jp/RN/2010160153.pdf}}</ref>。日本でも[[弥生時代]]には金属鋤がみられるが、木製鋤のほうが出土例が多く、湿田の耕起には木製鋤で事足りたのではないかという指摘がある<ref name="yawata">{{Cite journal |和書 |author= 八幡一郎 |title=日本の古代鋤 |journal=民族學研究|volume= 21 |issue=4 |publisher=日本民族学会 |date=1957-12 |url=https://www.jstage.jst.go.jp/article/minkennewseries/21/4/21_KJ00003557852/_pdf/-char/ja}}</ref>。 |

|

|

|

|

|

|

鉄の先金を先端に付けた鋤は、形状によって関東鋤、風呂鋤、江州鋤などに分類される<ref name="yawata" />。なお、これらとは別に[[踏み鋤]]と呼ばれるものもある。 |

|

現在では農業用・土木作業用ともに、[[シャベル]]にとって代わられ、日本の伝統的な鋤は一般に見ることはできなくなった。 |

|

|

|

|

|

|

== すき焼き == |

|

== すき焼き == |

|

なお、柄の取れた古い鋤を野外で[[鍋]]の代わりに使って鳥獣の[[肉]]や[[野菜]]を焼いたのが「[[すき焼き]]」の始まりといわれている。

|

|

柄の取れた古い鋤を野外で[[鍋]]の代わりに使って鳥獣の[[肉]]や[[野菜]]を焼いたのが「[[すき焼き]]」の始まりとする説がある。 |

|

|

|

|

|

== 脚注 == |

|

== 脚注 == |

2023年11月7日 (火) 18:45時点における最新版

鋤(すき)は、表土の掘り起こしに用いられる農工具の一種[1][2]。農耕具であるとともに[1]、掘鑿(掘削)用手道具類にも分類される[2]。英語名でスペード(Spade)と呼ばれる手道具に相当する[3]。

同音の漢字に犂(すき)があるが、鋤は作業者が体重をかけて用いるのに対し[1]、犂は牛馬に牽引させ作業者が後方から押して用いる(犂は英語名はPlough(プラウ)である)[2]。なお、中国では元来「鋤」の字は“くわ”を意味していたが、日本では鋤を使役動物に引かせて使う農耕具(つまり、犂)であると誤認され、“くわ”に当たる漢字が存在しないと考えて、“くわ”を意味する国字「鍬」を創作したとされている[4]。

江戸時代の鋤

江戸時代の鋤

鋤は作業者が体重をかけながら足をかけたり手で押し込んで使用する道具である[1]。

本来は木製で、全体が櫂(かい)の形状で身も柄も木製の長柄鋤と、鋤身の部分が別の木になっている着柄鋤がある[1]。

西洋では古代ギリシャ、古代ローマの時代には多種の鉄の道具が使用されるようになり、その中にはスペード(鋤)も含まれている[3]。日本でも弥生時代には金属鋤がみられるが、木製鋤のほうが出土例が多く、湿田の耕起には木製鋤で事足りたのではないかという指摘がある[5]。

鉄の先金を先端に付けた鋤は、形状によって関東鋤、風呂鋤、江州鋤などに分類される[5]。なお、これらとは別に踏み鋤と呼ばれるものもある。

柄の取れた古い鋤を野外で鍋の代わりに使って鳥獣の肉や野菜を焼いたのが「すき焼き」の始まりとする説がある。

ウィキメディア・コモンズには、

鋤に

関連するカテゴリがあります。