摂食嚥下障害を有する人の摂食状況をどの程度維持・向上することができるか?そもそも、食べること自体が可能なのか?どのような食事まで食べることができるのか?といった問題について悩まれることが多いでしょう。実は、これらを決定づけるのに最も重要なのは、本人の摂食嚥下機能がどの程度あるのかということを正確に評価することが重要です。

健康な人にとって、摂食嚥下機能とは、大きな的(まと)を持っていると形容できます。つまり、どんなものを食べても、一口にたくさん食べても、早く食べても、何ら問題なく食べることが可能です(図1)。しかし、摂食嚥下障害を持つ人の的は、小さくそして、ゆがんでいると形容されます。すなわち、時には的を外れてしまい、誤嚥や窒息を起こしてしまいます(図2)。

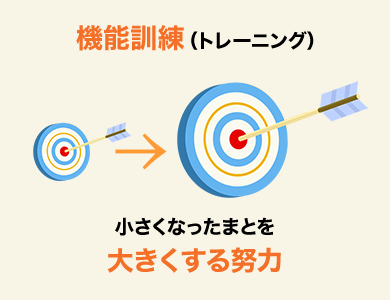

そこで、私たちは、歪んでしまった的を小さくなってしまった的をどのように歪んでいるのか?どの程度小さくなっているのかを見極めることに努めます。そして、歪んだ的を小さくなった的を再び大きくすることができる方法を探ります。一般に、この再び大きくする努力は訓練によって行われます。これは、「治療的アプローチ」と呼んでいます(図3)。

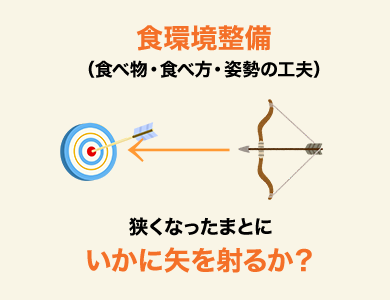

一方で、訓練の効果は一定程度期待できますが、すべての人に効果があるとは限りませんし、効果も限定的に出る場合が残念ながらあります。では、訓練の効果が上がらずに、的が大きくならなかった、的を昔のような形にすることができなかった人は、もうおいしく食べることはできないのでしょうか?そんなことはありません。私たちは、ここでたとえ歪んでしまっていても、小さくなってしまっていても、的が外れないように食べられる方法を見つけ出してその方法が実践できるようにお教えするのです。食事の形態を工夫したり、食べ方の工夫をしたり、食事介助の方法や食べるときの姿勢を工夫したりすることがこれにあたります(図4)。この方法は、「代償的アプローチ」と言って、治療的アプローチより消極的な印象を持たれがちですが、多くの人に対して効果の高い方法です。

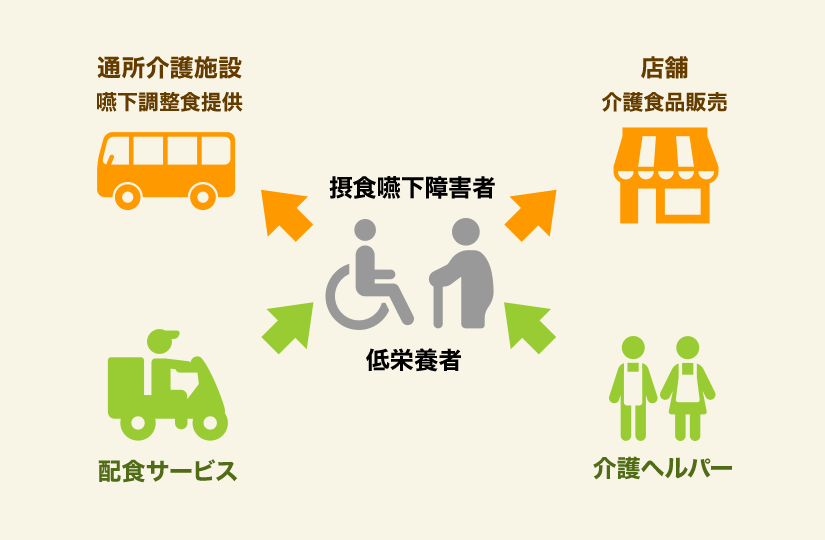

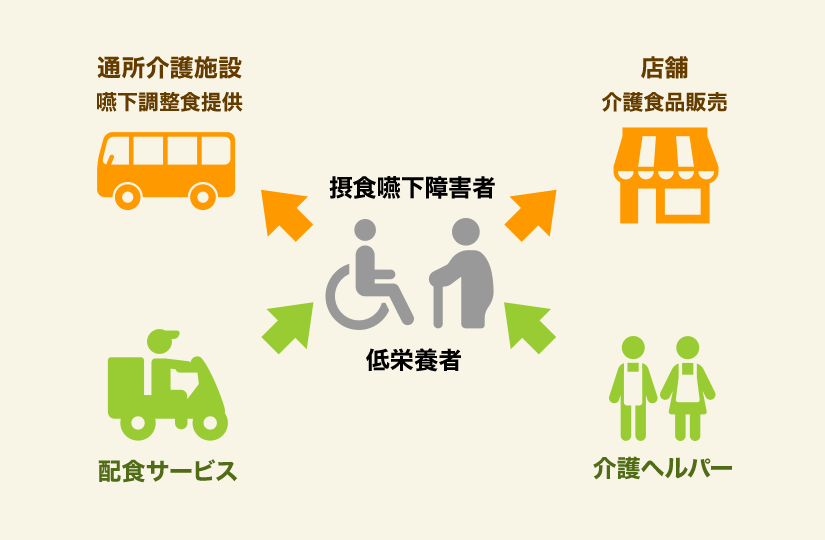

図5:地域全体での支援の図

図5:地域全体での支援の図

また、食事の形態を調整したり、食事の介助方法を適正化するといったことは、簡単にも思えますが、なかなか、自宅では実践できないことが多いのも実際です。そこで、自宅にいても、これらの支援が受けられるように、地域全体で取り組めるようにする必要もあります。たとえば、摂食嚥下障害がある人でも食べやすい食事を提供していくれる通所介護施設が地域にあればそれを利用することも可能です。また、介護食(最近ではスマイルケア食)などをスーパーやドラッグストアで手に入れることも、手軽に利用する方法です。また、ヘルパーさんたちに、これらの食事を作ってもらう技術を伝える必要もあるでしょう。これらが地域でうまくいくと、自宅だけではできなくても、地域全体で食べることを支えられるのです(図5)。