◇ ◇ ◇

❖

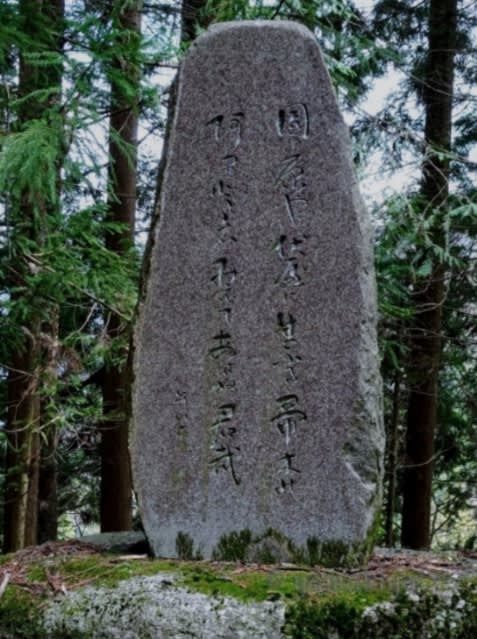

「神坂 神社 」境内 に、1901(明治 34)年 8月 建立 されたという石碑 で、題字 は江戸 時代 末期 から明治 時代 の政治 家 「東 久世 道 禧(ひがしくぜ みちとみ)」(1834/天保 4年 ~1912/明治 45年 )、本文 は明治 ・大正 期 の文人 画家 「富岡 鉄斎 /百錬 (とみおか てっさい/ひゃくれん)」(1837/天保 7年 ~1924/大正 13年 )の書 で、「園原 の里 」の由来 を刻 む。

◇ ◇ ◇

「園原 の里 」とは、天台宗 開祖 「最澄 」が布教 のため「東山 道 」を下 った時 、「御坂 峠 (神坂峠 )」の長 く続 く杣 道 に難渋 したことから、旅人 の救済 ・宿泊 施設 「布施屋 」(現在 は「広 拯院月見 堂 」となっている)を設 けた土地 で、我国 古代 史 における伝承 上 の英雄 第 12代 景 行 天皇 の皇子 「日本 武 尊 (やまとたけるのみこと)」(「古事記 」では「倭 建 命 」)の東征 にはじまり、「御坂 峠 (神坂峠 )」越 えにおける防人 歌 や、平安 時代 前期 の歌人 で三 十 六歌仙 のひとり「坂上 是 則 (さかのうえ の これのり)」の歌 に詠 まれ、また「紫式部 (むらさきしきぶ)」が「源氏物語 」巻 二 「帚木」の想 を得 るなど、連綿 と続 く時間 のなかで人 びとの哀歓 を語 る文学 に度々 かかわってきたという「東山 道 」沿 いの集落 だ。

◇ ◇ ◇

その「園原 碑」碑文 を文語文 で表 すと「みすずかる信濃 国 伊那 郡 園原 の里 は みず垣 の久 しき昔 に開 け ちはやふる神代 にしては八 意思 兼 神 の御子 天 表 春之 命 天降 り着 き給 ひぬ 阿智 神社 川合 の陵 などそのみ跡 なる うつし身 の人 王 となりては 景 行 天皇 の皇子 倭 建 命 いでまして御 坂 の神 を言 向 け給 ひぬ 御坂 の杜 あるはその遺蹟 になむ かく夙よりの官 道 なれば おのづから都 人 の往来 も多 かりしゆゑに、万葉集 にも神 の御 坂 と詠 み また園原 伏屋 帚木等 もいにしへ人 の歌詞 にもみえて 国風 と共 にその聞 え世 に高 く また紫 の女 は物語 の巻 の名 にさへ負 わせたりき かく名所 多 くある地 なるにかつて久 しく岐蘇路 開 けし以後 清内路 大平 などの枝道 も漸 漸 に多 くなりきて ここを往 き反 る人 いと稀 稀 なれば つひにはかくある名所 の消 え滅 びむことを太 く慨み この地 の志 篤 き者 ら相 議 りてその由 を碑文 にのこし 後 の世 に伝 へあるいは古 を好 む忠人 の導 にもとて その梗概 をかくの如 くになむ」となる。

❖ 神坂 神社 万葉集 歌碑

「神坂 神社 」境内 に、1902(明治 35)年 建立 されたという歌碑 で、755(天平 勝 宝 7/皇紀 1415)年 に防人 として徴用 された信濃 国 の若者 が「御坂 峠 (神坂峠 )」を越 える時 に詠 んだ4402番 の歌 (「万葉集 」巻 二 十 )が刻 まれる。その「防人 歌 」は、「萬葉集 知 波 夜 布留 賀 美乃 美 佐賀 爾 怒 佐 麻 都 里 伊波 負 伊能 知 波 意 毛 知 知 我 多米 主 帳 埴科 郡 神人 部 子 忍 男 」(「万葉集 ちはやふる神 の御 坂 に幣 まつり斎 ふ命 は母 父 がため 主 帳 埴科 郡 神人 部 子 忍 男 」「まんえふしふ ちはやふる かみのみさかに ぬさまつり いはふいのちは おもちちがため しゆちやうはにしなこおりかんとべのこおしお」)だ。

◇ ◇ ◇

「ちはやふる」は「神 の枕詞 」、「神 の御 坂 」とは「東山 道 の難所 と言 われる神坂峠 のこと」で、その登 り口 に鎮 まり坐 しているのが御坂 神社 (神坂 神社 )だ。また、「幣 」は「祈願 するため神前 に捧 げる供 え物 」で、神坂峠 からは幣 の原型 といわれる石 製品 が千 数 百 点 出土 しているという。

◇ ◇ ◇

❖

◇ ◇ ◇

この帚木に想 を得 て、紫式部 (生 没年 に定説 を得 ないが 一説 に978/天元 元年 ~1015/長和 4年 )は、1008年 頃 (平安 時代 中期 )一部 が流布 しはじめたとされる「源氏物語 」の巻 二 「帚木」において、17歳 の「光源氏 」にはかない愛 を経験 させる。光源氏 が、求愛 を拒 む「空蝉 」におくった歌 「帚木の心 を知 らで園原 の道 にあやなく惑ひぬるかな」(歌意 「近 づけば見 えなくなってしまう帚木のようなあなたの心 が分 からないで、園原 の道 に迷 うようにわけが分 からず迷 ってしまうことだ。」)は、まさに碑 の歌 に通 じていると言 える。なお、「ははき木 」は1958(昭和 33)年 9月 の台風 で倒木 してしまったといい、現在 は若 い後継 木 になっている。