出典 しゅってん 百科 ひゃっか 事典 じてん

この記事 きじ 検証 けんしょう 可能 かのう 参考 さんこう 文献 ぶんけん 出典 しゅってん 全 まった 示 しめ 不十分 ふじゅうぶん 出典 しゅってん 追加 ついか 記事 きじ 信頼 しんらい 性 せい 向上 こうじょう 協力 きょうりょく (このテンプレートの使 つか 方 かた ) 出典 しゅってん 検索 けんさく ? "チュウサギ" – ニュース · 書籍 しょせき · スカラー · CiNii · J-STAGE · NDL · dlib.jp · ジャパンサーチ · TWL (2018年 ねん 月 がつ

Ardea intermedia brachyrhyncha チュウサギ (中 ちゅう 鷺 さぎ Ardea intermedia )は、鳥 とり 綱 つな ペリカン目 め サギ科 か アオサギ属 ぞく に分類 ぶんるい 鳥類 ちょうるい

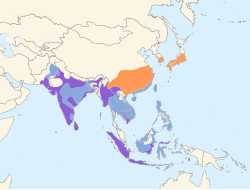

サハラ砂漠 さはらさばく 以南 いなん アフリカ大陸 たいりく 、南 みなみ インドシナ半島 いんどしなはんとう 中華人民共和国 ちゅうかじんみんきょうわこく 列島 れっとう オーストラリア 北部 ほくぶ 東部 とうぶ [3] 冬季 とうき カロリン諸島 しょとう やマリアナ諸島 しょとう へ移動 いどう 個体 こたい [3] 日本 にっぽん 夏季 かき 本州 ほんしゅう 九州 きゅうしゅう 飛来 ひらい 夏 なつ 鳥 とり 暖地 だんち 越冬 えっとう [3]

ユーラシア、アフリカ、オーストラリアの温帯 おんたい 熱帯 ねったい 分布 ぶんぷ 日本 にっぽん 夏 なつ 鳥 とり 本州 ほんしゅう 以南 いなん 渡来 とらい 九州 きゅうしゅう 暖地 だんち 少数 しょうすう 越冬 えっとう

全長 ぜんちょう [3] 全身 ぜんしん 白 しろ [3] 体長 たいちょう 一 いち 回 まわ 小 ちい

虹彩 こうさい 黄色 おうしょく [3] 眼 め 先 さき 嘴 くちばし 黄色 おうしょく [3] 後肢 あとあし 黒 くろ [3]

繁殖 はんしょく 期 き 背 せ 胸部 きょうぶ 羽毛 うもう 伸長 しんちょう [3] 眼 め 先 さき 青 あお 緑色 みどりいろ 嘴 くちばし 黒 くろ [3] 夏 なつ 羽 わ 嘴 くちばし 黒 くろ 背 せ 飾 かざ 羽根 はね 現 あらわ 眼 め 先 さき 少々 しょうしょう 緑 みどり 冬 ふゆ 羽 わ 嘴 くちばし 黄色 きいろ 先端 せんたん 黒 くろ 残 のこ 場合 ばあい

全身 ぜんしん 白 しろ 足 あし 全体 ぜんたい 黒 くろ 眼 め 先 さき 黄色 おうしょく 似 に 体長 たいちょう 小 ちい 嘴 くちばし 短 みじか 眼下 がんか 入 はい 口角 こうかく 切 き 込 こ 眼 め 真下 ました 止 と 区別 くべつ

以下 いか 分類 ぶんるい 分布 ぶんぷ 和名 わみょう 日本 にっぽん 産 さん 鳥類 ちょうるい 目録 もくろく 改訂 かいてい 第 だい 版 はん 従 したが [2] [4] 年 ねん 現在 げんざい 以下 いか 亜種 あしゅ 全 すべ 独立 どくりつ 種 しゅ 扱 あつか [1]

Ardea intermedia intermedia Wagler, 1829 チュウサギ[5] インド南部 なんぶ 日本 にっぽん 大 だい 列島 れっとう

Ardea intermedia brachyrhyncha (Brehm, 1854)サハラ砂漠 さはらさばく 以南 いなん 大陸 たいりく Ardea intermedia plumifera (Gould, 1848)インドネシア東部 とうぶ 河川 かせん 湿地 しっち マングローブ 林 はやし 生息 せいそく [3] 単独 たんどく 小規模 しょうきぼ 群 む 形成 けいせい 生活 せいかつ [3] 内陸 ないりく 平地 ひらち 好 この 鳴 な 声 ごえ 酷似 こくじ

魚類 ぎょるい 両生類 りょうせいるい 食 た [3] 日本 にっぽん 観察 かんさつ 記録 きろく 主 おも 農耕 のうこう 地 ち 採 と 食 しょく 行 おこ 湿地 しっち 特 とく 化 か 農耕 のうこう 地 ち 依存 いぞん 性 せい 強 つよ 示唆 しさ [6] 観察 かんさつ 記録 きろく 農耕 のうこう 地 ち 獲物 えもの 待 ま 伏 ぶ 魚類 ぎょるい 甲殻 こうかく 類 るい 昆虫 こんちゅう 両生類 りょうせいるい 占 し 干潟 ひがた 移動 いどう 獲物 えもの 捕 と 魚類 ぎょるい 占 し [6] 昼間 ひるま 水田 すいでん 湿地 しっち 浅 あさ 湖沼 こしょう 河川 かせん 湿地 しっち 出 で 魚 さかな 両生類 りょうせいるい 捕食 ほしょく 対 たい 本 ほん 種 しゅ 田植 たう 前 まえ 田 た 休耕田 きゅうこうでん 比較的 ひかくてき 乾 かわ 場所 ばしょ 主 おも 昆虫 こんちゅう 捕食 ほしょく

他 た 種 たね 混合 こんごう 集団 しゅうだん 繁殖 はんしょく 地 ち 形成 けいせい [3] 巣 す 材 ざい 運 はこ 営巣 えいそう [3] 雌雄 しゆう 抱 かかえ 卵 らん 抱 だき 卵 たまご 期間 きかん 日 にち [3] 他 た 白鷺 しらさぎ 同様 どうよう 非 ひ 繁殖 はんしょく 期 き 単独 たんどく 行動 こうどう 繁殖 はんしょく 期 き 水辺 みずべ 林 はやし 山 さん 呼 よ 集団 しゅうだん 営巣 えいそう 地 ち 取 と 一夫一妻 いっぷいっさい

人間 にんげん 関係 かんけい [ 編集 へんしゅう ] 上記 じょうき 出典 しゅってん 亜種 あしゅ 全 すべ 独立 どくりつ 種 しゅ 扱 あつか 分類 ぶんるい 表 ひょう 内 ない 判定 はんてい 後述 こうじゅつ 内容 ないよう 本 ほん 項 こう 採用 さいよう 分類 ぶんるい 基 もと 亜種 あしゅ 対 たい 内容 ないよう 生息 せいそく 数 すう 減少 げんしょう 傾向 けいこう 分布 ぶんぷ 非常 ひじょう 広 ひろ 絶滅 ぜつめつ 低 ひく 考 かんが [1] 世界 せかい 的 てき 安定 あんてい

E. i. intermedia チュウサギ環境省 かんきょうしょう 採用 さいよう 分類 ぶんるい 以前 いぜん 日本 にっぽん 類 るい 優 ゆう 占 うらない 種 しゅ 年代 ねんだい 以降 いこう 減少 げんしょう [5] 減反 げんたん 政策 せいさく 獲物 えもの 減少 げんしょう 農薬 のうやく 汚染 おせん 営巣 えいそう 木 き 伐採 ばっさい 影響 えいきょう 考 かんが [5] 年 ねん 調査 ちょうさ 秋田 あきた 県 けん 以南 いなん 都道府県 とどうふけん 所 しょ 羽 わ 類 るい 全体 ぜんたい 確認 かくにん [5] 日本 にっぽん 過去 かこ 多数 たすう 繁殖 はんしょく 繁殖 はんしょく 適地 てきち 減少 げんしょう 田畑 たはた 農薬 のうやく 使用 しよう 伴 ともな 捕食 ほしょく 対象 たいしょう 減少 げんしょう 渡来 とらい 数 すう 漸減 ぜんげん 観察 かんさつ 数 すう 年代 ねんだい 逆転 ぎゃくてん 準 じゅん 絶滅 ぜつめつ 危惧 きぐ 環境省 かんきょうしょう [5]

^ a b c d e BirdLife International. 2016. Ardea intermedia . The IUCN Red List of Threatened Species 2016: e.T22727668A95229595. doi :10.2305/IUCN.UK.2016-3.RLTS.T22727668A95229595.en , Downloaded on 21 February 2018.

^ a b Storks, ibis & herons , Gill F & D Donsker (Eds). 2018. IOC World Bird List (v 8.1). doi :10.14344/IOC.ML.8.1 (Retrieved 21 February 2018)

^ a b c d e f g h i j k l m n o p q 福田 ふくだ 道雄 みちお 科 か 分類 ぶんるい 森岡 もりおか 弘之 ひろゆき 監修 かんしゅう 世界 せかい 動物 どうぶつ 分類 ぶんるい 飼育 しいく 目 め 目 め 黒田 くろだ 長久 ちょうきゅう 森岡 もりおか 弘之 ひろゆき 監修 かんしゅう 東京 とうきょう 動物 どうぶつ 園 えん 協会 きょうかい 1985年 ねん 、13-40,155頁 ぺーじ

^ a b 日本 にっぽん 鳥 とり 学会 がっかい 日本 にっぽん 鳥類 ちょうるい 目録 もくろく 改訂 かいてい 第 だい 版 はん 日本 にっぽん 鳥 とり 学会 がっかい 目録 もくろく 編集 へんしゅう 委員 いいん 会 かい 編 へん 日本 にっぽん 鳥 とり 学会 がっかい 年 ねん 頁 ぺーじ

^ a b c d e 藤巻 ふじまき 裕 ひろし 蔵 ぞう 日本 にっぽん 絶滅 ぜつめつ 野生 やせい 動物 どうぶつ 鳥類 ちょうるい 環境省 かんきょうしょう 自然 しぜん 環境 かんきょう 局 きょく 野生 やせい 生物 せいぶつ 課 か 希少 きしょう 種 しゅ 保全 ほぜん 推進 すいしん 室 しつ 編 へん 株式会社 かぶしきがいしゃ ぎょうせい 、2014年 ねん 、223頁 ぺーじ

^ a b Hitoshi Tojo , "Habitat Selection, Foraging Behaviour and Prey of Five Heron Species in Japan ," Japanese Journal of Ornithology Ornithological Society of Japan , 1996, Pages 141-158.

ウィキメディア・コモンズには、

チュウサギ に

関連 かんれん するメディアがあります。

ウィキスピーシーズに

チュウサギ に

関 かん する

情報 じょうほう があります。