孝元天皇(こうげんてんのう、孝霊天皇18年 - 孝元天皇57年9月2日)は、日本の第8代とされる天皇(在位:孝元天皇元年1月14日 - 孝元天皇57年9月2日)。『日本書紀』での名は大日本根子彦国牽天皇。欠史八代の1人であり、実在性については諸説ある。

大日本根子彦太瓊天皇(孝霊天皇)の皇子。母は皇后で磯城県主(または十市県主)大目の娘の細媛命(細比売命)。同母兄弟はいないが、異母兄弟に倭迹迹日百襲姫命・彦五十狭芹彦命(吉備津彦命)・稚武彦命らがいる。19歳で皇太子となる。

先帝が崩御した翌年1月に即位。即位4年、軽の境原宮へ都を移す。建国の地である橿原にほど近い。即位7年、穂積臣の祖の欝色雄命の妹の欝色謎命を皇后として大彦命・稚日本根子彦大日日尊(後の開化天皇)らを得た。また伊香色謎命・埴安媛を妃にしている。伊香色謎命との間には葛城氏・蘇我氏の祖となる彦太忍信命を得た。埴安媛との間には御間城天皇(崇神天皇)の代に反乱を起こすこととなる武埴安彦命を得た。即位57年、崩御。

- 大日本根子彦国牽天皇():『日本書紀』

- 彦国牽尊():『日本書紀』

- 大倭根子日子国玖琉命():『古事記』

漢風諡号である「孝元天皇」は、8世紀後半に淡海三船によって撰進された[1]。

『日本書紀』・『古事記』共に系譜記載のみに限られ、欠史八代の1人に数えられる。

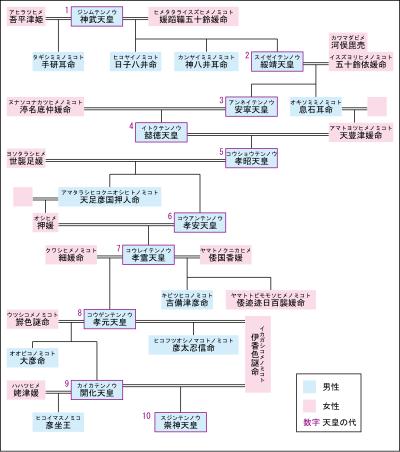

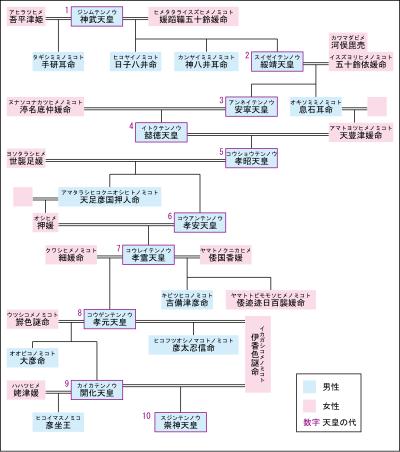

天皇略系図(初代 - 第10代) SVGで表示(対応ブラウザのみ)

天皇略系図(初代 - 第10代) SVGで表示(対応ブラウザのみ)

『日本書紀』の伝えるところによれば、以下の通りである[2]。機械的に西暦に置き換えた年代については「上古天皇の在位年と西暦対照表の一覧」を参照。

- 孝霊天皇18年

- 孝霊天皇36年

- 孝元天皇元年

- 孝元天皇4年

- 3月、軽境原宮に遷都

- 孝元天皇7年

- 孝元天皇22年

- 孝元天皇57年

- 9月、崩御。宝算は116歳、『古事記』では57歳という

- 開化天皇5年

- 2月6日、剣池嶋上陵に葬られた

宮(皇居)の名称は、『日本書紀』では軽境原宮()、『古事記』では軽之堺原宮。

宮の伝説地は、現在の奈良県橿原市大軽町・見瀬町周辺と伝承される。見瀬町では、牟佐坐神社(古くは「境原天神」とも)境内が宮跡に当たるとして参道に「軽境原宮阯」碑が建てられている(北緯34度28分29.38秒 東経135度47分44.63秒 / 北緯34.4748278度 東経135.7957306度 / 34.4748278; 135.7957306 (伝・軽境原宮阯))[5]。

孝元天皇 劔池嶋上陵

(奈良県橿原市)

陵(みささぎ)の名は劔池嶋上陵(剣池島上陵:つるぎのいけのしまのえのみささぎ)。宮内庁により奈良県橿原市石川町にある遺跡名「中山塚1-3号墳」に治定されている(北緯34度28分52.14秒 東経135度48分11.85秒 / 北緯34.4811500度 東経135.8032917度 / 34.4811500; 135.8032917 (劔池嶋上陵(孝元天皇陵)))[6][7]。円墳2基・前方後円墳1基よりなる。宮内庁上の形式は前方後円。

陵について『日本書紀』では前述のように「劔池嶋上陵」、『古事記』では「剣池之中岡上」の所在とある他、『延喜式』諸陵寮では「劔池嶋上陵」として兆域は東西2町・南北1町、守戸5烟で遠陵としている。しかし後世に所伝は失われ、元禄の探陵で現陵に治定された。

また皇居では、宮中三殿の1つの皇霊殿において他の歴代天皇・皇族と共に孝元天皇の霊が祀られている。

1943年(昭和18年)10月には、孝元天皇ニ千百年式年祭が行われた。陵所には勅使として掌典が派遣された[9]。

香川県東かがわ市与田山にある與田神社[10]と香川県東かがわ市与田山森兼にある笠峰神社[11]で主祭神として祀られている。

国幣小社戸隠神社社伝によると、孝元天皇5年(紀元前210年)に戸隠神社奥社が創建されたとされる[12]。

信濃国伊那郡式内社阿智神社社伝によると、孝元天皇5年(紀元前210年)春正月、天八意思兼命がその御児神を従えて信濃国に天降り、阿智の祝部の祖となり給うと伝えられている。祭祀はその後裔である原氏によって担われた。

肥後国二宮甲佐神社社伝によると、孝元天皇26年(紀元前189年)鎮座と伝えられている。

能登生国玉比古神社

[編集]能登国鹿島郡式内社能登生国玉比古神社社伝によると、当社は孝元天皇の御代創始され、崇神天皇が当社の祭神を分霊し、羽咋郡竹津浦に勧請し気多神社とされた故に、当社を気多本宮と称すると伝えられている[13]。

伯耆国八橋郡旧郷社宮崎神社の口伝によると、かつて当神社周辺は入海で潮が満ちれば往来が出来ず、住民は困難していた。孝霊天皇の皇子大日本根子彦国牽尊が之を解消しようと伊弉諾尊・伊弉冉尊を奉斎されたのが本社の始まりと伝えられている[14]。

石見国美濃郡延喜式内社菅野天財若子命神社の論社である豊田神社の社伝によると、当社は孝元天皇の御代、阿遅鋤高日子根神の子である多祁阿久豆魂命の御霊を勧請したのが始まりと伝えられている。

福岡県糸島市雷山にある縣社雷神社社伝によると第6代孝安天皇(BC392-291)から第11代垂仁天皇(BC29-99)の御代に至るまで異国の賊徒からの七度にわたる襲来があり、当社の神である層增岐大明神が雷雨を降らせ異賊を降伏させたと伝えられている[15]。

紀伊國日高郡内原王子神社社伝、高家区伝来の沿革史には孝元天皇六年(紀元前209年)壬辰九月に創建されたと書かれている[16]。

滋賀県彦根市にある千代神社社伝によると、当社は孝元天皇御代に皇女倭迹迹姫が旧社地である吉沢町姫袋の地に降誕したことにより勧請し、その後履仲天皇の御代再建したといわれている[17]。

社伝によれば、乳母屋神社は孝元天皇のときの鎮座で、安閑天皇のとき現在地に社殿を建立、元明天皇のとき再建し、のち住吉神社の摂社となったと伝えられている[18][19]。

孝元天皇を含む綏靖天皇(第2代) - 開化天皇(第9代)までの8代の天皇は、『日本書紀』・『古事記』に事績記載が極めて少ないため「欠史八代」と称される。これらの天皇は、治世の長さが不自然であること、7世紀以後に一般的となるはずの父子間直系相続であること、宮・陵の所在地が前期古墳の分布と一致しないことなどから、極めて創作性が強いとされる。

一方で宮号に関する原典の存在、年数の嵩上げに天皇代数の尊重が見られること、磯城県主や十市県主との関わりが系譜に見られることなどから、全てを虚構とすることには否定する見解もある[20](詳細は「欠史八代」を参照)。

治世の長さが不自然であることは春から夏までの半年間と、秋から冬までの半年をそれぞれ1年と数えていたとする春秋二倍暦説で説明できるとする向きもある。「魏志倭人伝」に「其俗不知正歳四節但計春耕秋収為年紀(その俗、正歳四節を知らず、ただ春耕し秋収穫するを計って年紀と為す)」とある事がこの説の主な根拠とされている。皇室の存在を神秘的に見せるために長命な天皇を創作するのであれば旧約聖書の創世記に出てくるアダムのような飛び抜けた長命(930歳まで生きたとされる)にしてもよいのに、二分の一、四分の一に割って不自然な寿命になる天皇は一人も存在しない事も倍増された事を伺わせる。

但し、孝昭から孝元までの四代は二倍暦ないしは二倍延長と見なして半分に短縮しても没年齢が当時の平均寿命を大幅に超過してしまう。

倭迹迹日百襲姫命を魏志倭人伝の記す卑弥呼と同一視する立場からは、同書に表れる男弟ではないかとする説がある他、稲荷山古墳から出土した鉄剣に刻印された系図に見える始祖の意富比垝を大彦命と同一視出来ることから、その父である孝元天皇実在をも肯定する声もある。ただし、これらはいずれも間接的な証拠に過ぎない。意富比垝の名についてもあくまで鉄剣が作成された5世紀の時点で大彦命の伝承が存在していた可能性を示すという程度に過ぎず、それがそのまま大彦命の実在を裏付ける史料にはなり得ないとする意見が一般的である。

また、大王系譜に連なる一族であるならばその始祖として大王の名を記して然るべき所を、なぜ孝元天皇ではなく、その皇子を始祖に位置付けているのかという疑問があるため、鉄剣系譜はむしろ崇神天皇以前の9代の系譜が当時はまだ成立しておらず後代に創作された証拠であるという非実在説を補強する証拠と見なすことも出来てしまう。

和風諡号である「おおやまとねこひこ-くにくる」のうち、「おおやまとねこひこ」は後世に付加された美称(持統・文武・元明・元正の諡号に類例[20])、「くにくる」は国土()に綱をかけてたぐり寄せる(くる)様子を表すと見て、孝元天皇の原像は「くにくる(国牽 / 国玖琉)」という名の国引きの神であって、これが天皇に作り変えられたと推測する説がある。