出典 しゅってん 百科 ひゃっか 事典 じてん

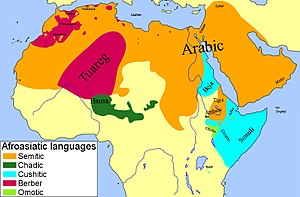

セム語 ご 派 は (セムごは)ないしセム語族 ごぞく (セムごぞく)は、言語 げんご 学 がく アフロ・アジア語族 ごぞく 属 ぞく 言語 げんご

言語 げんご 学 がく 沿革 えんかく 「セム語 ご 名称 めいしょう 18世紀 せいき ドイツのオリエント学者 がくしゃ (英語 えいご 版 ばん [要 よう 修正 しゅうせい アウグスト・シュレーツァー によって、トーラー に記述 きじゅつ ノア の息子 むすこ セム にちなんで名 な 19世紀 せいき に発展 はってん 比較 ひかく 言語 げんご 学 がく 研究 けんきゅう 中 なか 語族 ごぞく 名 な 転用 てんよう 語族 ごぞく 用語 ようご 生 う [1]

かつてはセム語族 ごぞく 上位 じょうい セム・ハム語族 ごぞく が立 た 語族 ごぞく インド・ヨーロッパ語族 ごぞく 、ウラル・アルタイ語族 ごぞく (現在 げんざい 語族 ごぞく 諸語 しょご 別 べつ 並 なら 世界 せかい 大 だい 語族 ごぞく 一 ひと 20世紀 せいき 半 なか 以降 いこう 言語 げんご 学者 がくしゃ ジョーゼフ・グリーンバーグ の研究 けんきゅう 語族 ごぞく 構成 こうせい 一方 いっぽう 語族 ごぞく 語族 ごぞく 存在 そんざい 疑問 ぎもん 生 しょう 語族 ごぞく 語族 ごぞく 置 お 換 か 語族 ごぞく 中 なか 一 いち 語族 ごぞく 一語 いちご 派 は [2] 今 いま 語族 ごぞく 扱 あつか [要 よう 出典 しゅってん 。

特徴 とくちょう セム語 ご 共通 きょうつう 特徴 とくちょう 音声 おんせい 的 てき 子音 しいん 種類 しゅるい 多 おお 強 つよ 勢 いきおい 音 おと 呼 よ 特徴 とくちょう 的 てき 音 おと 咽頭 いんとう 音 おん 一方 いっぽう 母音 ぼいん 少 すく 語 ご フスハー )では a i u ā ī ū ai au のみにすぎない。音節 おんせつ 構造 こうぞう 単純 たんじゅん 普通 ふつう 子音 しいん 結合 けつごう 制約 せいやく

文法 ぶんぽう 的 てき 三 さん 子音 しいん 語根 ごこん 特徴 とくちょう 的 てき 三 さん 子音 しいん 間 あいだ 母音 ぼいん 交替 こうたい 接尾 せつび 辞 じ 接頭 せっとう 辞 じ 加 くわ 子音 しいん 重 かさ 複雑 ふくざつ 派生 はせい 行 おこな

セム語 ご 属 ぞく 諸 しょ 言語 げんご 間 あいだ 基本 きほん 的 てき 語彙 ごい 一致 いっち セム祖語 そご が構築 こうちく

インド・ヨーロッパ語族 ごぞく とは、名詞 めいし 性 せい 格 かく 数 かず 区別 くべつ 形容詞 けいようし 代名詞 だいめいし 性 せい 数 かず 格 かく 一致 いっち 見 み 動詞 どうし 数 かず 人称 にんしょう 変化 へんか 母音 ぼいん 交替 こうたい 類型 るいけい 的 てき 顕著 けんちょ 類似 るいじ 一部 いちぶ 語彙 ごい 数詞 すうし 関係 かんけい 指摘 してき 親族 しんぞく 関係 かんけい 証明 しょうめい

今日 きょう 話 はな 主 おも 語 ご 母語 ぼご 話者 わしゃ 数 すう 多 おお 順 じゅん アラビア語 ご 、アムハラ語 ご 、ヘブライ語 ご 、ティグリニャ語 ご 、アラム語 ご がある。それ以外 いがい アッカド語 ご ・フェニキア語 ご ・ゲエズ語 ご など、歴史 れきし 関係 かんけい 重要 じゅうよう 言語 げんご 多 おお 旧約 きゅうやく 聖書 せいしょ コーラン など宗教 しゅうきょう 関 かん 重要 じゅうよう 書物 しょもつ

下位 かい 分類 ぶんるい 東方 とうほう 語 ご 語 ご 北西 ほくせい 語 ご 語 ご 諸語 しょご 語 ご 語 ご 古代 こだい 南 みなみ 語 ご 諸語 しょご 現代 げんだい 南 みなみ 語 ご 区分 くぶん 広 ひろ 認 みと 種類 しゅるい 関係 かんけい 学者 がくしゃ 間 あいだ 結論 けつろん 一致 いっち 見 み

伝統 でんとう 的 てき 分類 ぶんるい 語 ご 東西 とうざい 分 わ 東 ひがし 語 ご 西 にし 北西 ほくせい 南 みなみ 南 みなみ 語 ご 南東 なんとう 南東 なんとう 現代 げんだい 南 みなみ 諸語 しょご 古代 こだい 南 みなみ 分 わ

1970年代 ねんだい 語 ご 語 ご 発見 はっけん 語 ご セム祖語 そご に近 ちか 従来 じゅうらい 考 かんが 反省 はんせい ロバート・ヘツロン (英語 えいご 版 ばん 強 つよ 勢 いきおい 音 おと 咽頭 いんとう 化 か 音 おと 現 あらわ 動詞 どうし 活用 かつよう 特徴 とくちょう 語 ご 南 みなみ 除 のぞ 北西 ほくせい 新 あら 中央 ちゅうおう 語 ご 呼 よ [3]

脚注 きゃくちゅう

^ 平凡社 へいぼんしゃ 世界 せかい 大 だい 百科 ひゃっか 事典 じてん 語族 ごぞく 項 こう ^ 三省堂 さんせいどう 言語 げんご 学 がく 大 だい 辞典 じてん 第 だい 巻 かん 語族 ごぞく 記 しる 言語 げんご 学 がく 辞典 じてん 日本語 にほんご 版 ばん 年 ねん 語族 ごぞく 翻訳 ほんやく 一方 いっぽう 言語 げんご 学 がく 百科 ひゃっか 事典 じてん 日本語 にほんご 版 ばん 年 ねん 語 ご 派 は 翻訳 ほんやく ^ Faber (1997) pp.5-7

参考 さんこう 文献 ぶんけん Faber, Alice (1997). “Genetic Subgrouping of the Semitic Languages”. In Robert Hetzron. The Semitic Languages . Routledge. pp. 3-15. ISBN 9780415412667 関連 かんれん 項目 こうもく