ボレロ (ラヴェル)

|

| |

|

| |

|

| |

|

| |

|

| |

|

| |

|

|

『ボレロ』(

作曲 の経緯 [編集 ]

この

原義 [編集 ]

Boleroとはスペインで18

初演 [編集 ]

-

モーリス・ラヴェル、1928

年 -

『ボレロ』

総譜 (PDF)、1929年 -

ラヴェル

指揮 『ボレロ』の録音 、15分 52秒 、1930年 -

パリ・オペラ

座 、1920年 -1935年 頃 -

イダ・ルビンシュタイン、1922

年

あらすじ[編集 ]

セビリアのとある

楽曲 [編集 ]

ハ

最初 から最後 まで(最後 の2小節 を除 く)同 じリズムが繰 り返 される。最初 から最後 まで1つのクレッシェンドのみ- メロディもA、B、2つのパターンのみ

これだけを

『ボレロ』はラヴェルゆかりのスペインの

楽器 編成 [編集 ]

| Fl. | 2 (Picc.1), Picc. | Hr. | 4 | Timp. | 3 ( |

Vn.1 | ● |

| Ob. | 2 (Ob.d'am.1), C.ing. | Trp. | 3, D Trp. | T.mil. 2, Ptti., Gr.C., Tam-t. | Vn.2 | ● | |

| Cl. | 2 (Pte Cl.1), Cl.b. | Trb. | 3 | Va. | ● | ||

| Fg. | 2, Cfg. | Tub. | 1 | Vc. | ● | ||

| Sax.sino , Sax.s., Sax.t. | Cb. | ● | |||||

| その | Cel., Harpe | ||||||

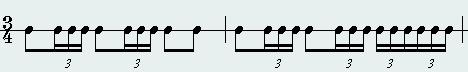

基本 リズム[編集 ]

このリズムを、スネアドラム(

メロディと音色 の構成 [編集 ]

メロディの構成 [編集 ]

メロディはパターンA(16

- AABB の

組 を4回 繰 り返 し。 - Aを1

回 演奏 。 - B'を1

回 演奏 。(ここでB'とは、Bのメロディの後半 部分 がコーダになっているものである)

楽器 の組 み合 わせ[編集 ]

メロディーを奏 でる楽器 [編集 ]

メロディを

第 1フルート(A)第 1クラリネット(A)第 1ファゴット(B)小 クラリネット(B)- オーボエダモーレ(A)

第 1フルート、第 1トランペット(弱音 器 付 き)(A)- テナーサクソフォーン(B)

- ソプラニーノサクソフォーン→ソプラノサクソフォーン(

今日 ではソプラノサクソフォーン1本 で演奏 )(B) - ピッコロ(ホ

長調 とト長調 )、ホルン(ハ長調 )、チェレスタ(ハ長調 )(A) - オーボエ、オーボエダモーレ(

ト長調 )、コーラングレ、第 1,2クラリネット(A) 第 1トロンボーン(B)- フルート、ピッコロ、オーボエ、コーラングレ、クラリネット、テナーサクソフォーン(B)

- フルート、ピッコロ、オーボエ、クラリネット、

第 1ヴァイオリン(A) - フルート、ピッコロ、オーボエ、コーラングレ、クラリネット、テナーサクソフォーン、

第 1ヴァイオリン、第 2ヴァイオリン(A) - フルート、ピッコロ、オーボエ、コーラングレ、

第 1トランペット、第 1ヴァイオリン、第 2ヴァイオリン(B) - フルート、ピッコロ、オーボエ、コーラングレ、クラリネット、

第 1トロンボーン、ソプラノサクソフォーン、第 1ヴァイオリン、第 2ヴァイオリン、ヴィオラ、チェロ(B) - フルート、ピッコロ、トランペット、サクソフォーン、

第 1ヴァイオリン(A) - フルート、ピッコロ、トランペット、

第 1トロンボーン、サクソフォーン、第 1ヴァイオリン、ピッコロトランペット、テナーサックス(B)

リズムを奏 でる楽器 [編集 ]

- スネアドラムのみ

第 2フルート第 1フルート第 2フルート- ファゴット

第 1ホルン第 2トランペット第 1トランペット第 1フルート、第 2ホルン第 4ホルン、第 3トランペット、第 2ヴァイオリン、ヴィオラ第 1フルート、第 2ホルン、ヴィオラ第 4ホルン、第 1トランペット、第 2ヴァイオリン第 1・第 2ホルン第 3・第 4ホルン第 1・第 2ホルン- ホルン

- オーボエ、クラリネット、ホルン、

第 1ヴァイオリン、第 2ヴァイオリン、ヴィオラ、チェロ - オーボエ、クラリネット、ホルン、

第 1ヴァイオリン、第 2ヴァイオリン、ヴィオラ、チェロ

オルガンから借用 した手法 [編集 ]

楽譜 [編集 ]

編曲 [編集 ]

作曲 者 自身 による2台 ピアノ用 編曲 、連弾 用 編曲 冨田 勲 によるシンセサイザー版 編曲 - ワルター・カーロスによるシンセサイザー

版 (スイッチト・オン・ボレロ) - ラリー・コリエルによるギター

用 編曲 押尾 コータローによるギター用 編曲 山下 洋輔 によるフリージャズ版 松本 治 によるビッグバンド・ジャズ編曲 (山下 洋輔 スペシャル・ビッグバンドのために)池辺 晋一郎 による和楽 器 用 編曲 大橋 恵 の「603」のボレロ (MS IGLOOのテーマ曲 )- ミシェル・センドレスによる

打楽器 と2台 ピアノ用 編曲 (ラベック姉妹 によるディスクがある) 菅原 淳 によるパーカッション用 編曲 - パリ・ギャルド・レピュブリケーヌ

吹奏楽 団 、第 6代 楽長 ピエール・デュポンによる吹奏楽 編曲 版 (初演 はラヴェル自 ら指揮 を行 った) 佐藤 允 彦によるオルガンとパーカッション用 編曲 藤原 道 山 とSINSKEによる尺八 とマリンバ用 編曲 上野 千佳 (音楽 ファンタジーゆめ)

『ボレロ』が使用 されている作品 [編集 ]

バレエ・舞踊 [編集 ]

- モーリス・ベジャールによるバレエの

振付 。初演 は1961年 。シルヴィ・ギエムや映画 『愛 と哀 しみのボレロ』の劇 中 クライマックスで踊 ったジョルジュ・ドンの代表 作 の一 つにもなっている。「ベジャールによるボレロの振付 」は、日本 で初 めて、パフォーマンスとしての知的 財産 権 を獲得 しており、許可 なくこの振付 で踊 ることは許 されなかった。 - ローラン・プティによるバレエの

振付 。初演 は1999年 。 能楽 師 の野村 萬 斎 の振 り付 け・主演 による『MANSAI ボレロ』。独 舞 と、日本 舞踊 家 40人 と共演 したバージョンがある。

映画 ・ドラマ[編集 ]

映画 『エノケンの近藤 勇 』(1935年 )討入 り前 の池田 屋 の場面 。黒澤 明 監督 の映画 『羅生門 』(1950年 )- ただし、

実際 は早坂 文雄 が「ボレロ」を意識 して作曲 した別 の曲 で、この曲 を選 んだ理由 に黒澤 は「陶酔 感 が欲 しかった」とコメントしている。

- ただし、

映画 『ネオ・ファンタジア』(1976年 )(これは邦題 で、原題 は ALLEGRO NON TROPPO)ブルーノ・ボツェット監督 のアニメーション映画 。映画 『テン』(1979年 )- ブレイク・エドワーズ監督 作品 。主人公 が10点 満点 の女性 とベッドを共 にする時 に、自 らレコードで「ボレロ」をかける。- クロード・ルルーシュ

監督 の映画 『愛 と哀 しみのボレロ』(1981年 )。物語 の収束 点 として、主要 人物 の全 てが関 わることになるバレエ(バレエ節 のモーリス・ベジャール振 り付 けによる作品 )の野外 公演 がクライマックス・シーンとなっている。 映画 『催眠 』(1999年 )- ブライアン・デ・パルマ

監督 の映画 『ファム・ファタール』(2002年 )劇 中 。デ・パルマ監督 の要望 で、坂本 龍一 が本 作 を意識 して『ボレリッシュ』(ボレロ風 )という曲 を作曲 し、それがテーマ曲 として使用 された。(「ボレロ」においては希薄 な、他 のラヴェルの楽曲 に見 られる和声 的 色彩 が用 いられている) - パトリス・ルコント

監督 の映画 『Le batteur du boléro』(2002年 )。 映画 『閉 ざされた森 』(2003年 )映画 『交渉 人 真下 正義 』(2005年 )映画 『ブラブラバンバン』(2008年 )映画 『愛 のむきだし』(2008年 )映画 『太陽 とボレロ』(2022年 )映画 『マッチング』(2024年 )映画 『ボレロ永遠 の旋律 』(2024年 ) - アンヌ・フォンテーヌ監督 作品 。ラヴェルが如何 にして「ボレロ」を誕生 させたか、その秘話 を描 いた作品 。- TVドラマ『

大 家族 』(1984年 )OP。 - TVドラマ『

警部補 古畑 任 三郎 』第 3シーズン第 36回 『絶対 音感 殺人 事件 』(主演 :市村 正親 ) - NHK

連続 テレビ小説 『あすか』(1999年 ) - TVドラマ『

相棒 〜Season V』(2006年 10月 - 2007年 3月、テレビ朝日 系 )17話 『女王 の宮殿 』。 - TVドラマ『

家族 狩 り』(2014年 7月 - 9月、TBS) 映画 『クレッシェンド音楽 の架 け橋 』(2019年 )。原題 は、"CRESCENDO #makemusicnotwar"。ドイツ映画 。- TVドラマ『リバーサルオーケストラ』(2023

年 )

アニメ[編集 ]

- アニメ『

銀河 英雄 伝説 』劇場 版 『我 が征 くは星 の大海 』(1988年 、クライマックスの第 4次 ティアマト会戦 の戦闘 シーン)。 - アニメ『クレヨンしんちゃん』(

テレビ朝日 系 )の酢 乙女 あいの幼稚園 通園 シーン(初期 )。 - アニメ『デジモンアドベンチャー』シリーズの

劇 中 曲 。 - アニメ『ヱヴァンゲリヲン

新 劇場 版 :序 』のメイキング特典 映像 BGM。 - アニメ『のだめカンタービレ

巴里 編 』の劇 中 曲 。宮本 笑 里 ×solita『東京 et巴里 』(同 アニメのEDテーマ曲 )。

CM[編集 ]

- ホンダ・プレリュード(2

代目 、1982年 - 1987年 )のCM - ホンダ・ZR-VのCM

- スズキ・エスクード(3

代目 、2006年 )のCM 京 セラのテレビCM(グループ紹介 )- アートネイチャーのCM

- アリナミンのCM

黄 桜 の日本酒 ハイボールのCM- びっくりドンキー「

満喫 の音 」篇 (2023年 )のCM

フィギュアスケート[編集 ]

- 1984

年 に行 なわれた1984年 サラエボオリンピックのフィギュアスケート競技 のアイスダンスにおけるイギリスのジェーン・トービルとクリストファー・ディーンのペアの曲 。- オリンピック

史上 初 めて9人 の審判 全員 から6点 満点 を得 て金 メダルを獲得 した[注 3]。楽曲 の最後 の部分 では、二人 がリンクの上 に倒 れこむという極 めてインパクトの強 い演出 がなされており、見 るものの度肝 を抜 く。

- オリンピック

世界 フィギュアスケート選手権 、全日本 フィギュアスケート選手権 ほかフジテレビ系列 でフィギュアスケート選手権 大会 を放送 する時 のテーマ曲 (歌 :岡本 知 高 )。2010-2011シーズンから2013-2014シーズンまでは「ボレロ~Passion on Ice」、2014-2015シーズンは「Boléro III(ボレロ・ザ・サード)」を使用 。- フィギュアスケート

選手 エフゲニー・プルシェンコの2000-2001シーズンにおけるショートプログラム。 - フィギュアスケート

選手 村主 章 枝 の2006-2007シーズンにおけるショートプログラム。 - フィギュアスケート

選手 安藤 美姫 の2008-2009シーズンにおけるエキシビション。 - フィギュアスケート

選手 エヴァン・ライサチェクの2008-2009シーズンにおけるショートプログラム。 - フィギュアスケート

選手 アデリナ・ソトニコワの2011-2012シーズンにおけるショートプログラム。 - フィギュアスケート

選手 カロリーナ・コストナーの2012-2013シーズン、2013-2014シーズン後半 におけるフリースケーティング。 - フィギュアスケート

選手 エリザベータ・トゥクタミシェワの2014-2015シーズンにおけるショートプログラム。 - フィギュアスケート

選手 マキシム・コフトゥンの2014-2015シーズンにおけるショートプログラム。 - フィギュアスケート・ペア

選手 アリオナ・サフチェンコ・ロビン・ゾルコーヴィ組 の2012-2013シーズンにおけるフリースケーティング。 - フィギュアスケート

選手 、カミラ・ワリエワの2020-2021/2021-2022シーズンにおけるフリースケーティング。 - フィギュアスケート

選手 、宇野 昌 磨 の2021-2022シーズンにおけるフリースケーティング。 - フィギュアスケート

選手 、ケヴィン・エイモズの2023-2024シーズンにおけるフリースケーティング。 - フィギュアスケート

選手 、河辺 愛菜 の2023-2024シーズンにおけるフリースケーティング。

その他 [編集 ]

布袋 寅泰 のライブ、GUITARHYTHM active tour '91-'92 のDANCE CRAZE曲 中 にて使用 されている。- 2010

年 に宝塚歌劇団 星 組 公演 でショー「BOLERO」が上演 された。ラヴェルの「ボレロ」も使用 されている。 - ROYAL ASCOT IIのGI、STARHORSE2 SECOND FUSIONにおいて、

凱旋 門 賞 のベット時 BGM。後者 は、フランス出身 のラヴェルということで使用 されているものと思 われる。 東急 ジルベスターコンサートのカウントダウン曲 として、第 1回 (1995年 - 1996年 )、第 5回 (1999年 - 2000年 )、第 10回 (2004年 - 2005年 )、第 17回 (2011年 - 2012年 )、第 21回 (2015年 - 2016年 )の計 5回 演奏 されている。これは同 コンサートのカウントダウン曲 としては最多 [注 4]。また、バレエ曲 であることから第 5回 (熊川 哲也 )、第 10回 (西島 千博 (現 ・数 博 ))、第 21回 (シルヴィ・ギエム)ではゲストとしてダンサーも起用 されている。- GLAYのライブ、GLAY LIVE TOUR 2010-2011 ROCK AROUND THE WORLDのオープニング

映像 でBGMとして使用 された。 - mihimaru GTが『

帰 ろう歌 』でサンプリング。 安室 奈美恵 のシングル「Dr.」のオペラパート。- ブリーフ&トランクスの

楽曲 「ティッシュ配 り」(アルバム『戦後 最大 のハーモニー』収録 )はこの曲 にオリジナルの詞 をつけたもの。 - 『TVチャンピオン』(

テレビ東京 系 )の優勝 者 決定 時 BGM。因 みに音源 は(Hooked On Classics)より - 『

行列 のできる法律 相談 所 』(日本 テレビ系 )で弁護士 軍団 が結論 を出 す際 のBGM。 - 『

桑原 征 平 粋 も甘 いも』(朝日放送 ラジオ)「私 の通信 簿 」コーナーのオープニングBGM。 格闘技 「ハッスル」のインリン様 の入場 テーマ曲 。- オンラインゲーム「マビノギ」のNPCの

一人 のテーマBGMとしても使用 されている。 - BUMP OF CHICKENのライブ

開演 時 SEとして2011年 から2014年 まで使用 されていた。 - 「クイズ!タモリの

音楽 は世界 だ」から生 まれたユニット・SUPER4も変奏 し、アルバム「SUPER4 collection」に収録 されている。 - パズルゲーム「メテオスシリーズ」に

登場 するステージである惑星 アロッドのBGMとして、ゲームの進行 状 況 に応 じて曲調 が変化 するように編曲 されたものが用 いられている。 東京 2020オリンピックの国立 競技 場 内 での聖火 到着 から聖火 リレー中 の場内 音楽 として用 いられている。

脚注 [編集 ]

注釈 [編集 ]

- ^ ラヴェルは17

分 を望 んでいたという(『作曲 家 別 名曲 解説 ライブラリー11 ラヴェル』音楽之友社 、p.38)。スコア上 のテンポ指示 は4分 音符 =72だが、60、つまり1秒 刻 みで演奏 すると17分 になる。 - ^ ラヴェルは"Finding Tunes in Factories"と

題 したエッセイの中 の'Music of Machines'で、『ボレロ』は工場 からインスピレーションを得 て書 いた曲 、と記 している。「わたしの作品 『ボレロ』は工場 から発想 を得 ています。いつの日 か、壮大 な産業 音 を背景 に、この曲 を演奏 してみたいと思 っています。」(New Britain: August 9, 1933)/アービー ・オレンシュタイン編 "A Ravel Reader: Correspondence, Articles, Interviews" *日本語 訳 全文 『工場 で音楽 をみつける』1933.8.9) - ^

芸術 点 は9人 全員 が6点 、技術 点 は3人 が6点 、残 り6人 が5.9点 をそれぞれ付 けた。 - ^ ただし、カウントダウンに

失敗 した数 も最多 (第 5回 、第 17回 )。なお、公式 には失敗 は1度 もないことになっている。

出典 [編集 ]

外部 リンク[編集 ]

- Boléroの

楽譜 -国際 楽譜 ライブラリープロジェクト - Bolero in Rock – Ravel's Boléro Drumbeat in Rock Music Throughout the Decades 《

現在 はインターネットアーカイブ内 に残存 》