丸山城(まるやまじょう)は、大阪府豊能郡能勢町地黄にあった日本の城(平山城)。

石造九重塔/丸山城の大手登り口付近に建つ

石造九重塔/丸山城の大手登り口付近に建つ

摂津国能勢郡の丸山城は、地黄の北西に突き出した尾根先端の標高278m、比高約40mの丸山という残丘上に位置する。

ここは、摂津から丹波国へと通じる街道に面した交通の要衝で耕作地も広く、長元年間(1028年-1036年)にこの地に入部した豪族能勢氏の本拠地となった。能勢氏は、近在で産出した銀や銅の流通を把握して勢力を拡大し、周辺武士団の惣領として武威を振るったという。

丸山にはすでに平安時代末には城館が営まれたとみられ、大手登り口付近には多くの平坦地を確認している。能勢氏はその平坦地に居館をおいたと考えられる。

なお、鎌倉時代の石造九重層塔や南北朝時代の石造宝篋印塔が現在も残っている。

摂津源氏の源頼国は、長元年間、この地に入部して苗字として能勢氏を名乗り、丸山城を築いたと云われている。その後、中世を通じて能勢氏の本拠となったが、その詳細はよくわかっていない部分が多い。

能勢頼道と丸山城[編集]

1578年(天正6年)、それまで織田信長に出仕していた有岡城(兵庫県伊丹市)の荒木村重は突然信長に反旗を翻し、有岡城の戦いが起こった。このとき、丸山城の21代城主であった能勢頼道は、高槻城(高槻市)の城主高山右近、茨木城(茨木市)の城主中川清秀と同調し、荒木村重に従った。しかし、その後高山右近、中川清秀はともに信長方の説得に応じて開城している。翌天正7年(1579年)4月、有岡城の攻城中に織田信忠、津田信澄を両大将に、筒井順慶、丹羽長秀、蜂屋頼隆、原胤広、金森長近、中川清秀ら1万5,000の兵が能勢に出軍してきた。このとき、能勢郡の西郷の諸城は次々に落城し、織田信長の支配下へ入っていったが、東郷の丸山城については不明である。「能勢頼道はあくまでも反信長の態度を維持することができたのか、その動きを知りうる史料はない」として、この間の能勢頼道の動きを不明とされている[1]。

1579年(天正7年)、第二次黒井城の戦いで丹波国を平定した信長は、中国攻めのための補給線上にあるとして丸山城を重要視し、山下城(兵庫県川西市)の城主で信長方の塩川国満を通じて織田氏に帰属するように勧めたが、頼道はこれに応じなかった。翌天正8年(1580年)9月17日、国満は頼道を山下城に招きいれ、殺害してしまった。

能勢頼長・頼次と丸山城[編集]

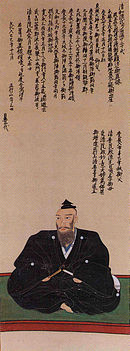

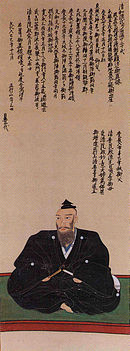

能勢頼次画像/清普寺所蔵

能勢頼次画像/清普寺所蔵

能勢妙見山に建つ能勢頼次像

能勢妙見山に建つ能勢頼次像

能勢頼道の弟能勢頼次は、頼道が謀殺されたとき19歳であったが、塩川氏打倒の兵を挙げ、大槌峠で戦闘となり塩川国満軍を破った。しかし、天正8年9月19日、明智光秀軍に属していた河原宣勝隊が大軍を率いて丸山城周辺に迫ってきた。これに危機感を覚えた能勢頼次は、翌1581年(天正9年)丸山城を捨てて能勢妙見堂に為楽山城を築き、織田信長軍の備えとした。しかしその後、明智光秀の交渉に応じて連携し、兄である能勢頼長に兵500をつけその幕下となった。翌1582年(天正10年)、本能寺の変の際、明智光秀に味方したため、羽柴秀吉軍に攻められ再び丸山城は落城した。為楽山城にいた能勢頼次は城を退去し落ち延びることとなった。

能勢頼長はその後「三宅助十郎」という変名を名乗り、諸国を回ったと伝わっている。桑田郡の長沢氏に身をよせたり、郡山城 (大和国)の豊臣秀長に仕えたり、備前国の妙勝寺に滞留したとのい伝えがのこるが、『能勢町史』では「諸説さまざまあるが、いずれにしてもたしかな証拠はない」としている。また、天正14年(1586年)10月に九州征伐に出向いていた能勢頼次が留守の時に、積年の争いを解決すべく塩川国満が丸山城、田尻城を落城させたが、これに激怒した豊臣秀吉は、片桐且元、池田輝政、堀尾吉晴らの討伐軍を繰り出して山下城に迫り、塩川国満は戦闘となる前に切腹して死亡した[2]。

なお、『川西市史』では頼長の諸国放浪説とは別説を紹介しており、このころの頼長の詳しい行動については不明な点が多い。

能勢氏再興と丸山廃城[編集]

慶長4年(1599年)正月、能勢頼次は京都の東寺に滞在していた徳川家康に拝謁し、御小姓として召し抱えられた。1600年(慶長5年)の関ヶ原の戦いで東軍の旗本として奮戦したために、徳川家康より能勢の旧領を与えられ、能勢氏を再興したが1602年(慶長7年)に地黄陣屋を築いたため、丸山城は廃城となった。

丸山城推定地/国土交通省 国土地理院 地図・空中写真閲覧サービスの空中写真を基に作成

丸山城推定地/国土交通省 国土地理院 地図・空中写真閲覧サービスの空中写真を基に作成

城跡は、南北155m、東西30mの規模を有し、南北一列に曲輪が並んでいる。

「本丸」部分は、南北41m、東西22mで南北にやや長く、北東隅が張り出している。

『日本城郭大系』によれば、本丸北東隅は「一段高く、隅櫓の存在が想定され、北西部も張り出している」としており、1箇所もしくは2箇所、隅櫓のような建造物があった可能性を示唆している。本丸の周囲には幅3mないし4mの「二の丸」と呼ばれる帯曲輪があり、本丸との比高は約4mである。また、本丸からみて北側には南北27m、東西12.6mの「三の丸」曲輪がある。「三の丸」北に一段落ちて空堀があり、その北に二段の曲輪が設けられ、さらに、その北には深い堀切を築いて、尾根伝いに攻めようとする敵の侵入を防いだ。

城跡へのアクセス[編集]

丸山城がある丸山

丸山城がある丸山

清普寺境内にある能勢家の墓地

清普寺境内にある能勢家の墓地

- ^ 『能勢町史』

- ^ 『川西市史』