神護 寺

| |

|

| |

|

| |

|

| |

|

| |

|

| |

|

| |

|

| |

|

| |

|

| |

|

| |

|

| |

|

| |

|

| |

| 1130005002242 | |

概要

編集

歴史

編集

神 願 寺 と和気 氏

編集

高雄 山寺

編集

もう1つの

空海 以後

編集

文覚 による再興

編集

そこに

しかし、

中世 後期 以降

編集

その

しかし、

1874

境内

編集

金堂 - 1935年 (昭和 10年 )に山口 玄 洞 の寄進 により再建 [7]。楼門 を入 って境 内奥 へ進 み、右手 の石段 を上 った先 に建 つ。入母屋 造 、本 瓦葺 きの本格 的 な密教 仏堂 である。須弥壇 中央 の厨子 に本尊 薬師 如来 立像 (国宝 )を安置 し、左右 に日光 菩薩 ・月光 (がっこう)菩薩 立像 (重要 文化財 )と十 二神 将 立像 、左右 端 に四天王 立像 を安置 する。龍 王堂 - 1935年 (昭和 10年 )に山口 玄 洞 の寄進 により再建 。多宝塔 - 1935年 (昭和 10年 )に山口 玄 洞 の寄進 により再建 [8]。金堂 からさらに石段 を上 った高 みに建 つ。内部 に国宝 の五大 虚空蔵菩薩 像 を安置 する(毎年 5月 と10月 に各 3日間 ほど公開 )。表門

五大 堂 -元和 9年 (1623年 )建立 [9]。金堂 へと上 る石段 の下 に建 つ。入母屋 造 の三 間 堂 。現在 の毘沙門堂 が当 寺 の金堂 であった時代 、五大堂 は講堂 であった。毘沙門堂 -元和 9年 (1623年 )建立 。五大堂 の南 に建 つ。入母屋 造 の五間堂 。1935年 (昭和 10年 )に現在 の金堂 が建 てられる前 はこの堂 が金堂 であり、本尊 の薬師如来像 もここに安置 されていた。内部 の厨子 に平安 時代 の毘沙門天 立像 (重要 文化財 )を安置 する[10]。大師堂 (重要 文化財 ) -近世 初期 に細川 忠興 の寄進 による再建 [11]。毘沙門堂 の西側 に建 つ入母屋 造 、杮(こけら)葺 きの住宅 風 の仏堂 。空海 の住 房 であった「納涼 房 」を復興 したもの。内部 の厨子 に正安 4年 (1302年 )作 の板 彫 弘法大師 像 (重要 文化財 )を安置 する(大師 像 は秘仏 で、11月1日 - 15日 のみ開帳 )。地蔵 院 -江戸 時代 に塔頭 として創建 されたが後 に廃 れ、1900年 (明治 33年 )に再興 された[12]。ここから、渓谷 「錦 雲 渓 」に向 かって厄除 けのかわらけ投 げを行 うことができる[13]。文覚 上人 の墓 性 仁 法親王 の墓 明王 堂 -天 慶 2年 (939年 )に平将門 の乱 が勃発 した時 に、朱雀 天皇 は嵯峨天皇 の勅命 により弘法大師 空海 が刻 して神護 寺 の護摩堂 (明王 堂 )に奉安 されていた不動明王 像 を、遍照寺 の寛 朝 大僧正 に命 じて下総 国 公 津 ヶ原 (現 ・千葉 県 成田 市 並木 町 )の堂宇 に捧持 させ、三 七 日 (21日間 )朝敵 調伏 の護摩 を修 せしめた。翌 天 慶 3年 (940年 )、乱 の平定 後 に朱雀 天皇 は寛 朝 が帰京 しようとしたが不動明王 像 が動 こうとしないとの報 せを聞 き、公 津 ヶ原 に東国 鎮護 の霊場 を拓 くべきとの考 えのもと、神護 新勝寺 の寺 名 を下賜 し勅願 寺 として創建 させた。扁額 「明王 堂 」は五 代目 市川 海老蔵 (七 代目 市川 團 十郎 )による筆 。鐘楼 -元和 年間 (1615年 - 1624年 )に京都 所司代 板倉 勝重 の寄進 により再建 [14]。楼 造 の鐘楼 で、楼 上 には貞 観 17年 (875年 )の作 である国宝 の梵鐘 「三 絶 之 鐘 」が掛 かる[15]。和気 公 霊廟 -和気清麻呂 を祀 る。1935年 (昭和 10年 )に山口 玄 洞 の寄進 により再建 。以前 はここに護法 善 神社 があり、和気清麻呂 を護法 善 神 として祀 り1874年 (明治 7年 )に護 王 神社 と改称 されて別格 官 幣 社 に列 せられた。しかし、1886年 (明治 19年 )に現在地 である上京 区 桜鶴円 町 に移 されてしまっていたため[5]、和気 公 霊廟 として再興 された。和気清麻呂 の墓 - 1898年 (明治 31年 )建立 。刻 まれている文字 は公爵 鷹司 煕 通 の筆 [16]。宝蔵 本 坊 庫裏 書院 庭園 「灌頂の庭 」茶室 「了 々軒 」 - 1935年 (昭和 10年 )に山口 玄 洞 の寄進 により築 。唐 門 -昭和 初期 に田中 亀太郎 の寄進 により建立 [17]。表門

楼門 -寛永 6年 (1629年 )再建 [18]。清滝川 畔 から石段 の参道 を上 りつめた先 に建 つ正門 。両 脇 に二天 像 を安置 する。

-

五大 堂 -

毘沙門堂 -

楼門

文化財

編集

国宝

編集

木造 薬師如来 立像

金堂 本尊 。像 高 170.6センチ、カヤ材 の一 木造 。唇 に朱 を、眉 、瞳 などに墨 を塗 るほかは彩色 などを施 さない素木 仕上 げの像 である。目 を細 めた森厳 で沈 うつな表情 と体躯 のボリューム感 は、親 しみよりも威圧 感 を見 る者 に与 える。図式 的 ・観念 的 に整 えられた衣 文 などに平安 時代 初期 特有 の様式 が見 られる。下半身 では両脚 間 に「U」字形 の衣 文 を縦 に連続 させ、その左右 に平滑 な面 をつくって大腿 部 のボリュームを強調 しているが、こうした衣 文 形式 も平安 時代 初期 の如来 像 に多 く見 られるものである。図像 的 には、薬 壺 を持 つ左手 を垂下 させず胸 の辺 まで上 げる点 と(ただし両 手先 は後 補 )、右肩 から右腕 にかけて「横 被 」と呼 ぶ布 をかける点 などが特色 である。『神護 寺 略記 』に引用 する弘 仁 年間 (810年 - 824年 )の資財 帳 に「檀 像 薬師 仏像 一 躯 」とあるのが本 像 に当 たり、神護 寺 の前身 寺院 である神 願 寺 または高雄 山寺 のいずれかにあった像 と思 われるが、どちらの寺 に属 していた像 であるかについては定説 がない。なお、両 脇 侍 の日光 ・月光 (がっこう)菩薩 立像 (重要 文化財 )は後 補 部分 が多 く、薬師 像 とは作風 も異 なっている。日光 像 の腰 から上 、月光 像 の膝 から上 は後 補 である。また、ご本尊 の両側 には室町 時代 に作 られた十二神 将 像 が立 ち並 んでいる。

木造 五 大 虚空蔵菩薩 坐像

多宝塔 に安置 。五大 虚空蔵菩薩 は密教 の五智 如来 の変化 身 とされる。曼荼羅 などの画像 では法界 虚空蔵 (白 )を中心 に、東 ・南 ・西 ・北 にそれぞれ金剛 虚空蔵 (黄 )、宝 光 虚空蔵 (青 )、蓮華 虚空蔵 (赤 )、業 用 (ごうよう/ごうゆう)虚空蔵 (黒 )を配 するが、神護 寺 多宝塔 内 では現状 、向 かって右 から宝 光 虚空蔵 、蓮華 虚空蔵 、法界 虚空蔵 、業 用 虚空蔵 、金 剛 虚空蔵 の順 に横 一 列 に坐 す。各 像 は左手 に悟 りの障害 となる三 毒 を打 ちく三 鈷鉤(さんここう)を持 つ。右手 は法界 虚空蔵 は第 一 ・二 指 で輪 をつくる印 を結 び、他 の4像 は宝 光 虚空蔵 が火焔 宝珠 、蓮華 虚空蔵 が蓮華 、業 用 虚空蔵 が羯磨(かつま)、金 剛 虚空蔵 が独鈷 杵 (とっこしょ)をそれぞれ持 つ。史料 から承 和年 間 (834 - 848年 )の造 像 と推定 されている。本尊 薬師如来 立像 と同様 平安 時代 初期 の作品 だが、作風 は穏 やかで、技法 も異 なっている。基本 的 には一 木造 だが、表面 には厚 く乾漆 を盛 り上 げ、彩色 を行 っている。本 像 は通常 は非公開 であるが、毎年 5月 と10月 に各 3日間 ほど公開 される。

紫 綾 金銀 泥 両 界 曼荼羅 図 (高雄 曼荼羅 ) - 1954年 3月 指定

- 9

世紀 の両 界 曼荼羅 図 で、通称 は高雄 曼荼羅 。彩色 本 ではなく、紫色 に染 めた綾地 に金銀 泥 で描 いたものである。損傷 甚大 ながら、空海 在世 時 の作 で、空海 が唐 から請来 した曼荼羅 原本 の唐 様式 を最 もよく示 すものとされ、美術 史上 、仏教 史上 に貴重 な作品 である。画面 寸法 は胎蔵曼荼羅 が縦 448.0センチメートル、横 408.0センチメートル、金剛 界 曼荼羅 が縦 409.0センチメートル、横 368.0センチメートル。入唐 僧 の空海 は長安 で師 の恵果 から宮廷 画家 李 真 らの製作 した曼荼羅 数 点 (根本 曼荼羅 と呼 ばれる彩色 両 界 曼荼羅 )を送 られ日本 へ持 ち帰 り、密教 儀礼 に用 いられていたという。根本 曼荼羅 は弘 仁 12年 (821年 )に転写 本 が製作 され根本 曼荼羅 とともに東寺 に所蔵 されていたが、共 に現存 していない。高雄 曼荼羅 は天 長 後半 代 に根本 曼荼羅 もしくは第 一転 写本 を基 に製作 されたもので、『神護 寺 略記 』に拠 れば淳和天皇 の御願 によるものという。平安 時代 後期 には京都 の蓮華 王 院 に納 められ、高野山 を経 て文覚 により神護 寺 灌頂堂 に戻 されたという。

絹本 著 色 釈迦如来 像 - 1952年 3月 指定

平安 時代 末期 の仏画 。通称 は「赤 釈迦 」。画面 寸法 は縦 159.4センチメートル、横 85.5センチメートル。平安 時代 には密教 や阿弥陀 信仰 の興隆 により釈迦 信仰 は低迷 していたが、一方 で天台宗 を中心 とした法華経 においては釈迦如来 が重要 視 され、本 象 は法華経 仏事 において用 いられた独 尊像 と考 えられている。赤 の衣 を着 た釈迦 像 を大 きく表 し、着衣 、光背 、台座 などは繊細 な切 金 文様 と彩色 で飾 られた12世紀 特有 の装飾 性 豊 かな表現 が特徴 とされる。「赤 釈迦 」の通称 がある。

絹本 著 色 伝 源 頼朝 像 ・伝 平重盛 像 ・伝 藤原 光 能 像

- これらの

肖像 画 のモデルについては、寺 の根本 史料 である『神護 寺 略記 』の記述 などをもとに源 頼朝 、平重盛 、藤原 光 能 とされてきたが、確証 がないため、国宝 の指定 名称 にも「伝 」の字 が付 されている。従来 、12世紀 頃 の作品 で、作者 は似 絵 の名手 ・藤原 隆信 とされてきたが、制作 年代 を南北 朝 時代 まで下降 させ、像 主 についても足利尊氏 ・直義 ・義詮 ではないかとする説 もある。

絹本 著 色 山水 屏風 (せんずいびょうぶ)

平安 時代 末 から鎌倉 時代 初期 の作 。密教 修法 の際 、道場 に立 てた屏風 である。

梵鐘

貞 観 17年 (875年 )の作 。鐘 の表面 に鋳 出 された長文 の銘文 は、文人 の橘 広 相 が詞 を、菅原 是 善 (道真 の父 )が銘 を作 り、歌人 で能書 家 でもあった藤原 敏行 が字 を書 いたもので、当代 一流 の文化 人 3人 が関 わっていることから、古来 「三 絶 之 鐘 」と称 されている[注 1]。2階 建 ての鐘楼 の楼 上 に架 かっており、一般 には公開 されていない。

- 灌頂

歴 名 (附 :後 宇多天皇 宸翰 施 入 状 )

文覚 四 十 五 箇条 起請文 - 1954年 3月 指定

平安 時代 後期 の起請文 。全 1巻 、厚手 黄蘗 紙 で全 19紙 。元 暦 2年 (1185年 )、内大臣 藤原 忠 親 の筆 。中世 に神護 寺 の再興 を果 たした真言 僧 である文覚 の起請文 で、前 6紙 の起請 前書 では神護 寺 再興 に至 る経緯 が記 されており、寺領 の経営 に関 する記述 も注目 される。文覚 は松代 までの明鏡 として後 白河 法皇 の御 手 印 を要請 しており、末尾 には法皇 の手形 (右手 )が捺 されている。

-

五大 虚空蔵菩薩 像 のうち蓮華 虚空蔵 -

灌頂

歴 名 -

山水 屏風 -

山水 屏風 (部分 ) -

伝 平重盛 像 (新説 では足利尊氏 像 ) -

伝 藤原 光 能 像 (新説 では足利 義詮 像 )

重要 文化財

編集

大師堂 絹本 著 色 十 二 天 像 六 曲 屏風 絹本 著 色 真言 八 祖 像 8幅 絹本 著 色 真済 僧正 像 絹本 著 色 足利 義持 像 (寺 伝 足利 義満 像 )絹本 著 色 文覚 上人 像 木造 日光 菩薩 ・月光 菩薩 立像 (金堂 安置 )乾漆 薬師如来 坐像 木造 毘沙門天 立像 (毘沙門堂 安置 )板 彫 弘法大師 像 (大師堂 安置 )木造 愛染明王 坐像 康 円 作 (東京 国立 博物館 寄託 )紺 紙 金字 一切経 (神護 寺 経 )2,317巻 ・経 帙 (きょうちつ)202枚 (附 :黒 漆 塗 経 箱 45合 )文覚 上人 書状 案 (六 月 十 一 日 )後 宇多天皇 宸翰 寄進 状 (嘉 元 四 年 十二月 十 日 )神護 寺 略記 二荒 山 碑文 寺領 絵図 4幅 (主 殿 寮 御領 小野山 与 神護 寺 堺 相 論 指南 図 、紀伊 国 桛田庄 図 、紀伊 国 神野 真 国 庄 図 、足守 庄 図 )神護 寺 絵図 高山寺 絵図 神護 寺 文書 23巻 、1幅

習俗

編集

かわらけ

三尾

編集

前後 の札所

編集

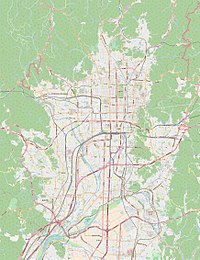

所在地

編集

京都 府 京都 市 右京 区 梅 ヶ畑 高雄 町 5

アクセス

編集

脚注

編集

注釈

編集

- ^ 「

詞 」とは鐘 銘 の前段 の梵鐘 製作 の由来 などを漢文 で記 した部分 を指 し、「銘 」とはその後 に続 く韻文 の部分 を指 す。

出典

編集

- ^ a b

吉江 崇 「石清水八幡宮 寺 創 祀 の背景 」『日本 歴史 』753号 (2011年 )(所収 :吉江 『日本 古代 宮廷 社会 の儀礼 と天皇 』(塙 書房 、2018年 ) ISBN 978-4-8273-1293-5) - ^ a b c d e f g h i j k l m n o

神護 寺 ホームページ沿革 史 - ^ コトバンク

文覚 - ^ a b c

曽我部 愛 「嘉 禄 ~寛 喜 年間 の神護 寺 復興 事業 と後 高倉 王家 」『年報 中世 史 研究 』第 四 〇号 、2015年 。所収 :『中世 王家 の政治 と構造 』同 成 社 、2021年 。 ISBN 978-4-88621-879-7 2021年 、P99-135. - ^ a b

護 王 神社 ホームページ御 由緒 と御祭 神 - ^ 『

高雄山 神護 寺 』p7 - ^ 『

高雄山 神護 寺 』p7 - ^ 『

高雄山 神護 寺 』p12 - ^ 『

高雄山 神護 寺 』p14 - ^ 『

高雄山 神護 寺 』p14 - ^ 『

高雄山 神護 寺 』p16 - ^ 『

高雄山 神護 寺 』p17 - ^ 『

高雄山 神護 寺 』p17 - ^ 『

高雄山 神護 寺 』p4 - ^ 『

高雄山 神護 寺 』p4 - ^ 『

高雄山 神護 寺 』p3 - ^ 『

高雄山 神護 寺 』p2 - ^ 『

高雄山 神護 寺 』p2

参考 文献

編集

井上 靖 、塚本 善隆 監修 、林屋 辰三郎 、谷内 乾 岳 著 『古寺 巡礼 京都 5神護 寺 』、淡 交社、1976竹村 俊則 『昭和 京都 名所 図会 洛 西 』駸々 堂 、1983- 『

週刊 朝日 百科 日本 の国宝 』11号 (神護 寺 )、朝日新聞社 、1997 - 『

日本 歴史 地名 大系 京都 市 の地名 』、平凡社 - 『

角川 日本 地名 大 辞典 京都 府 』、角川書店 - 『

国史 大 辞典 』、吉川弘文館 高 雄山 神護 寺 『高雄山 神護 寺 』、便利 堂