佐屋路と周辺の主要街道[✝ 1]

佐屋路と周辺の主要街道[✝ 1]

佐屋街道・道標(名古屋市)

佐屋街道・道標(名古屋市)

佐屋街道(さやかいどう)は、江戸時代に東海道宮宿(熱田宿とも、現在の愛知県名古屋市)と桑名宿(現在の三重県桑名市)の間を、陸路万場宿、佐屋宿の陸路を経て、佐屋から桑名宿への水路三里の渡しによって結んでいた街道である。佐屋路(さやじ)、東海道佐屋廻りとも呼ばれる。東海道の迂回路であると同時に、北側の津島を経由する津島街道に対する下街道である[要出典]。本記事は、以下表記を「佐屋路」に統一する。

佐屋街道は、東海道付属の迂回路であった[1]。江戸時代には佐屋路と呼ばれ、その他、東海道佐屋廻りと呼称されていた[2]。慶長6年(1601年)、東海道の伝馬制が実施され、熱田(宮)宿と桑名宿の間は海路「七里の渡し」で結ばれた[3]。しかし、佐屋路は、渡海を避け、陸路で熱田宿から岩塚宿・万場宿・神守宿を経て佐屋宿へ、佐屋湊から川船で桑名宿へと至る経路であった[3]。

佐屋路は、寛永11年(1634年)将軍家光の上洛の時、尾張藩初代藩主である徳川義直が開いた道といわれている。熱田(宮)宿から佐屋宿までの陸路(6里)、佐屋宿から桑名宿までの水路(3里)による三里の渡しで結ばれた。佐屋路を経た宮(熱田)宿から桑名宿までの距離は9里であった。佐屋路の宿駅は、佐屋・神守・万場・岩塚の4宿があった[5]。明和元年(1764年)より、道中奉行の支配下となった。

東海道の熱田から桑名の海路七里の渡しに比べ2里(8キロメートル〈km〉)ほど長く、正徳の元賃銭は、佐屋路経由の運賃は熱田・桑名間の渡海の約2・5倍であったが[6]、七里の渡しの迂回路として盛んに利用された。

明治期には明治天皇の往来にも使用されていたが、新東海道が定められ、佐屋路はその歴史を終えた。

明治天皇の往来に使用されたことを今に伝える石碑

明治天皇の往来に使用されたことを今に伝える石碑

東海道「七里の渡し」と迂回路「佐屋路」[編集]

関ケ原の合戦の翌年慶長6年(1601年)、東海道に伝馬宿駅制が実施された。東海道の熱田(宮)宿と桑名宿の間は、海路「七里の渡し」とされた[1]。「七里の渡し」は、元和2年(1616年)にて始まったという。航路は、満潮時、陸地沿い航路が約7里(27 km)、干潮時、沖廻り航路が約10里(39 km)となる海路であった[3]。

佐屋路は渡海を避け、陸路で熱田から岩塚・万場・神守を経て、佐屋湊から川船で桑名へと至る経路で、距離が陸路6里、水路3里、計9里となる[3]。東海道付属の迂回路であった[1]。書付によると、江戸時代佐屋路と呼ばれていたが、「佐屋路旅行之義二付御尋之趣申上候書付」によると[7]、佐屋路の他、「東海道佐屋廻り」と呼称されていたことが確認できる[2]。

参勤交代之節東海道佐屋廻り伊勢路通行仕候義病気又者風雨に而渡海難相成節相廻り其段旅中よりお届申上候儀二候哉夫とも及申間敷候哉之旨相伺候書付御渡被成佐屋路之儀者宿々も有之儀ニ付勝手ニ旅行いたし御届等申上候ニも及間敷筋ニ者無之哉之段御尋に御座候 — 「佐屋路旅行之儀ニ付御尋之趣申上候書付」、『日本交通史料集成. 第3輯(五駅便覧)』(1938)、115頁。所収。

東海道の宮(熱田)宿と桑名宿との間は、伊勢湾を海路で行く七里の渡しを利用しなければならなかったが、天候次第で船が出ない日もあり、船が出ても安全とは言えない場合もあった。また、船酔いをする人や、犯罪に巻き込まれやすい女性や子供の旅人からも七里の渡しは敬遠され、佐屋路は七里の渡しの迂回路として盛んに利用された。そのため「姫街道」とも呼ばれたという[2]。

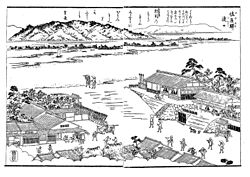

万場川舟渡『尾張名所図会』. 巻7 海東・海西郡(国立国会図書館蔵)

万場川舟渡『尾張名所図会』. 巻7 海東・海西郡(国立国会図書館蔵)

佐屋路は寛永11年(1634年)将軍家光の上洛の時、佐屋宿と万場宿が設置されたのが始まりとなる[8]。佐屋路は、尾張初代藩主である徳川義直が開いた道といわれている。

佐屋宿は、佐屋村だけでは伝馬役の負担を賄いきれなかったため、須賀村、依田村が「加宿」となり佐屋宿とした[8]。佐屋宿と同時に万場宿が置かれた[8]。万場宿は、庄内川に渡船(万場の渡し)が必要であったため、中間の宿駅として設置された[8]。寛永13年(1636年)に岩塚宿が設けられたことの記述が『地方古義』にあり[✝ 2]正保4年(1647年)に神守宿が設けられた[9]。万場宿と岩塚宿は庄内川をはさんで向かいあい、人馬継立も一か月15日交代でおこなっていた[10]。両宿の間の庄内川は万場の渡しで結ばれており、『尾張名所図会』にその様子が描かれている[✝ 3]。

佐屋路の設置および整備は尾張藩によって行われていたが[5]万治2年(1659年)、幕府に道中奉行が設けられ、五駅便覧によると明和元年(1764年)、佐屋路は例幣使街道本坂通とともに道中奉行の管轄となった[1]。

天保14年の『佐屋路宿村大概帳』によると、渡し場のあった佐屋は本陣2軒、脇本陣2軒であったが、他の宿駅は本陣一軒であった[11]。

幕末の将軍・将軍後見職上洛[編集]

文久2年(1862年)・3年(1863年)、14代将軍徳川家茂、一橋(徳川)慶喜の上京では、佐屋路を経て上洛している。熱田にて宿泊し、佐屋で休憩、桑名で宿泊している[12]。幕末にはペリー来航により開国と攘夷が対立し、政情は公武合体により政局の安定が図られた[13]。その後、孝明天皇からの攘夷の勅命を受けた将軍家茂は回答することを約束した[13]。しかし上洛は沿道諸藩の負担が大きいことから対立意見が出ていたが、朝幕関係を重視し、将軍の上洛が決定した[14]。将軍上洛に伴い草鞋・沓の調達が命じられ、佐屋路、佐屋宿・神守宿は、屏風・火・煙草盆・膳・椀・茶呑茶碗・飲次・湯次・通い盆・夜具等の繰込が指示された。繰込の割当は石高などに応じて決められた[15]。

佐屋宿移転計画[編集]

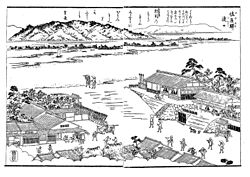

佐屋川の川底上昇に伴い、明和9年(1772年)佐屋船会所は川浚いを陳謝し[✝ 4]、幕府より貸下げ金を受け川浚い費用としたが効果はなかった[16]。文化5年(1808年)、佐屋は渡船場としての機能が果たせず、川下の荷之上村焼田に仮会所を設けられていた[✝ 5]。文化5年頃より佐屋宿を焼田より下流の五明村への移転計画があがり[16]、天保14年(1843年)、佐屋宿が藩に移転を申請した。しかし、移転計画は実現せず[16]、明治4年(1871年)、佐屋宿廃止まで、五之三村川平の仮会所が機能していた[✝ 6]。

佐屋驛渡口 『尾張名所図会』巻7 海東・海西郡 佐屋驛渡口、佐屋路・佐屋宿 (国立国会図書館蔵)

佐屋驛渡口 『尾張名所図会』巻7 海東・海西郡 佐屋驛渡口、佐屋路・佐屋宿 (国立国会図書館蔵)

三里の渡しは、佐屋宿から桑名宿まで川船による結ぶ、三里の水路であった。

佐屋宿設置以前は、桑名への水路は一定に定められてはいなかった[3]。桑名とつながる川船の水路は、佐屋本陣・加藤家の覚書『あらい旧記』によると「往還多くは、津島ゟ船に乗、桑名江之往来有之由、其外佐屋・立田辺ゟも桑名江渡海之往来も有之、未夕佐屋宿に定なきゆへ、所々より往還越し有ると見へたり」[✝ 7]とあった。

津島は、湊として佐屋より古く、平安末期には、天王川と佐屋川を経て桑名へとつながっていた[3]。しかし、津島湊は、佐屋に比べ桑名までの水路が一里ほど長かったこと[3]、河川の土砂堆積により浅くなっていたことから[8]、尾張藩は、寛文6年(1666年)に津島湊を廃止し、延宝7年(1679年)には、津島の本陣を閉鎖した[17]。

佐屋は、宿駅設置前にも渡船場であり、寛永11年(1634年)、佐屋宿と万場宿が設置され、元禄14年(1701年)『尾張国絵図』に、桑名と佐屋の水路は「佐屋ヨリ伊勢国桑名への船路三里」と説明されている[3]。

御茶屋・御殿[編集]

宿駅設置前に、佐屋は渡船場であり、元和2年(1616年)に御茶屋が建てられた[18]。尾張初代藩主義直の時には、御茶屋と記述されているが[8]、寛永11年(1634年)には、御茶屋を御殿と称するようになった[8]。

佐屋路の宿駅・経路[編集]

佐屋路の宿駅は、佐屋、神守、万場、岩塚の四宿であった[5]。経路は、東海道熱田(宮)宿から陸路で岩塚・万場・神守を経て、佐屋湊から佐屋川を川船で下り東海道桑名宿へと至り、距離が陸路6里、水路3里、計9里となる[3]。東海道付属の迂回路であった[1]。

佐屋路の4宿の位置と距離は、五駅便覧によると、以下の通りである。

佐屋路の宿場町[✝ 8]

|

|

宿駅

|

江戸期の行政区分

|

現在の自治体

|

備考

|

| 国

|

郡

|

都道府県

|

市町村

|

|

|

熱田(宮)

|

尾張

|

愛知

|

愛知県

|

名古屋市

|

熱田区[✝ 9]

|

岩塚二里、万場二里半。

|

東海道の宿場町

|

| 1

|

岩塚

|

中村区[✝ 9]

|

熱田二里、神守二里九丁半。

|

但し(岩塚)と万場と一ヶ月之間十五日代わり

|

| 2

|

万場

|

海東

|

中川区[✝ 9]

|

熱田二里半、神守一里半九丁。

|

| 3

|

神守

|

津島市[✝ 10]

|

佐屋一里半九丁。

|

| 4

|

佐屋

|

愛西市[✝ 11]

|

(木曽川船下り)、桑名三里。

|

|

|

桑名

|

伊勢

|

桑名

|

三重県

|

桑名市[✝ 9]

|

佐屋三里。

|

東海道の宿場町

|

※ 国際交通文化協会『日本交通史料集成』第3輯(五駅便覧)、国際交通文化協会、1938年(昭和13年)を参考に作成[✝ 12]。

なお、神守から佐屋への道中には、津島神社に至る津島街道(津島下街道)に分岐する埋田追分、蟹江に至る蟹江街道に分岐する愛宕追分の2つの追分が存在した。

佐屋路の伝馬制[編集]

佐屋路の伝馬制[編集]

近世における宿駅制度での伝馬役とは、近世宿駅の任務の一つであった。公用通行の貨客への人馬提供であり、原則として一宿ごと、馬役と歩行(かち)役(人足役)の継送(つぎおく)りを負担した。東海道伝馬の制は1601年(慶長6年)で、多くの宿駅が36疋(ぴき)の伝馬を常備し、1638年(寛永15年)以降は100人100疋の定置人馬が定められた。

佐屋路の伝馬は、成立当初尾張藩より、42人、42疋の常備となった[11]。慶安4年(1651年)の書付では万場・岩塚は馬80疋、寄馬103疋、佐屋・神守は馬各42疋、寄馬各158疋、人足の定めは無しとされた[✝ 13][11]。その後、寛文6年には、幕府から佐屋路にも、中山道と同じ50人・50疋の常備人馬が命じられた[11]。『寛文村々覚書』[✝ 14]および『尾張徇行記』[✝ 15][✝ 16][✝ 17]によると、寛文年間の各宿内の飼育馬数は佐屋66匹、神守41匹、万場34匹、岩塚45匹であったという[11]。

人馬継立と元賃銭[編集]

宿駅の人馬継立の料金は、無賃銭、公定賃銭「御定賃銭」、相対(あいたい)賃銭があった[6]。将軍の朱印状・幕府奉行らの証文により許可したものは、人馬の継立が無賃となり、一般の公用通行、幕府役人に許可したものは 公定賃銭つまり「御定賃銭」であった。参勤交代の大名は、石高に応じて一定の人馬が「御定賃銭」とされ、超過したものは相対賃銭とした[6]。相対賃銭は「御定賃銭」のおよそ2倍であった[6]。

正徳の元賃銭は、元禄3年(1690年)に決められた人馬賃銭が、宝永4年(1707年)に3割増となり、そのまま継続された[19]。正徳元年(1711年)に「御定賃銭」が規定され、その後の基準となり、「元賃銭」とされた[6]。佐屋路経由の運賃は熱田・桑名間の渡海の約2・5倍であった[6]。

佐屋路の元賃銭(正徳元年定め) [✝ 18]

| 陸路

|

水路

|

東海道

|

|

|

熱田→万場(岩塚)

|

万場(岩塚)→神守

|

神守→佐屋

|

|

三里の渡し

|

七里の渡し

|

| 桑名→佐屋

|

熱田→桑名

|

| 本馬(上り)

|

114文(88文)

|

68文(88文)

|

68文

|

荷物(上り)

|

35文

|

109文

|

| 軽尻(上り)

|

71文(88文)

|

46文(58文)

|

46文

|

馬口付共(上り)

|

47文

|

113文

|

| 人足(上り)

|

56文(44文)

|

35文(44文)

|

35文

|

人一人(上り)

|

19文

|

45文

|

※1. 天保14年『佐屋路宿付大概帳』による[✝ 19]。

※2. 岩塚宿と万場宿は、「一ヶ月之間十五日」で交代し、元賃銭が異なることから、熱田宿から岩塚宿、岩塚宿から神守宿の元賃銭は「()」にて示している。

※3. 佐屋路の元賃銭と七里の渡しの元賃銭比較のため、参考資料として七里の渡しの元賃銭を付けている。

明治期に入ると明治天皇の往来にも繰り返し使用された。しかし、幕末から明治にかけての交通量の増大に応えられなくなったほか、佐屋湊の設けられていた佐屋川(現在は廃川)の土砂の堆積により川船の往来が難しくなったことから、1872年(明治5年)1月8日の太政官布告により新たに前ケ須(弥富市)を通る新東海道が定められ、佐屋街道はその歴史を終えた。

街道に関連する愛知県道と別名[編集]

- 佐屋街道(名古屋市中川区、中村区、大治町、あま市、津島市)

- 尾頭橋通(名古屋市中川区)

- 八幡通(名古屋市中川区)

|

|

|

七橋供養の碑(2019年3月)

|

|

佐屋街道道標(2007年10月)

|

七橋供養の碑[編集]

七橋のうち尾頭橋だけが嵐のたびに流され、供養のため僧侶が人柱となり、その供養のために碑が建てられた。道路拡張のため畑中地蔵(名古屋市熱田区花町)に移設された。

佐屋路の標石[編集]

伏見線から尾頭橋へ行く佐屋街道への分岐点にある道標で、金山総合駅の南出口から、西へ約100メートルの金山新橋南交差点にある。

高さ1.5メートル、幅30センチ、花崗岩四角柱製。各面の記載は

- 東面:「右 なこや 木曽 海道」

- 西面:「右 宮 海道 左 なこや 道」

- 南面:「左 さや 海道 津しま 道」

- 北面:「文政 辛巳年 六月 佐屋旅龍屋中」

- ^ ※ 池田誠一 (2015年9月7日). “名古屋の古道・街道 (pdf)”. 【4】佐屋路・・・岩塚から万場へ. 一般社団法人 日本電気協会 中部支部. 2016年11月14日閲覧。

※ 梶川、勇作(1984年3月29日)”江戸期の東海道佐屋路と佐屋宿(前編)”『金沢大学文学部地理学報告, 1』、金沢大学、37-55頁

の2件を参照して作成。

- ^ 「地方古義」は安永4年(1775年)の編修。重松(1966)、208頁。所収。

- ^ 名古屋市公式ウェブサイト参照、(“5 街道や城下町の周辺地域等に見られる歴史的風致” (PDF). 名古屋市公式ウェブサイト. 名古屋市. p. 128. 2016年12月18日閲覧。)

- ^ 佐屋町史編集委員会編「史料1-16」『佐屋町史』史料編、佐屋町史編纂委員会 所収。(林(2008)13頁)。

- ^ 佐屋町史編集委員会編『佐屋町史』史料編、佐屋町史編纂委員会、542頁。所収。(林(2008)13頁)。

- ^ 佐屋町史編集委員会編『佐屋町史』史料編、佐屋町史編纂委員会、542頁。所収。(林(2008)13頁)

- ^ 佐屋本陣・加藤家の覚書『あらい旧記』、佐屋町役場(1976)、『佐屋町史・史料編(一)』15頁。所収。(梶川(1984)、38頁。)。

- ^ 現在の自治体は、各自治体のホームページを参照。

- ^ a b c d 名古屋市公式ウェブサイト参照、(“5 街道や城下町の周辺地域等に見られる歴史的風致” (PDF). 名古屋市公式ウェブサイト. 名古屋市. p. 113. 2016年12月18日閲覧。)

- ^ 津島市公式ホームページを参照。(“歴史・ろまん探訪 津島市公式ホームページ”. 神守の宿場跡. 津島市役所. 2016年12月18日閲覧。)

- ^ 愛西市ホームページを参照。(“愛西市”. 文化財一覧. 愛西市役所. 2016年12月18日閲覧。)

- ^ 「五駅便覧」を参考に作成。東海道の宿場町熱田(宮)、桑名は、(国際交通文化協会(1938),15頁)、佐屋路の宿場町は(国際交通文化協会(1938),30頁)による。

- ^ 重松篤太夫 安永4年(1775年)編修「地方古義」。(名古屋市教育委員会編・発行(1966年)『名古屋叢書続編・3』208頁。所収)

- ^ 「寛文村々覚書(中)」は寛文12年(1672年)に尾張藩によって編集された藩撰地誌である。(名古屋市教育委員会編・発行『名古屋叢書続編・2』(1965年)246頁。所収)。

- ^ 樋口好古「尾張徇行記(四)」。(名古屋市教育委員会編・発行『名古屋叢書続編・7』(1968年)131-2頁。所収。)

- ^ 樋口好古「尾張徇行記(五)」。(名古屋市教育委員会編・発行『名古屋叢書続編・8』(1969年)123頁。所収。)

- ^ 樋口好古「尾張徇行記(一)」。(名古屋市教育委員会編・発行『名古屋叢書続編・4』(1964年)432頁。所収。)

- ^ 正徳元年に定められた元賃銭により、表を作成(梶川(1984)、45頁。)。表では「上り」の「元賃銭」のみ提示。

- ^ 佐屋町役場(1976)、『佐屋町史・史料編(一)』49-122頁。(梶川(1984)、45頁。)。

- ^ a b c d e 梶川(1984)、37頁。

- ^ a b c 池田(2015)、2頁。

- ^ a b c d e f g h i 梶川(1984)、38頁。

- ^ a b c 梶川(1984)、40頁

- ^ a b c d e f 梶川(1984)、45頁。

- ^ 国際交通文化協会(1938)、115-117頁。

- ^ a b c d e f g 梶川(1984)、39頁。

- ^ 梶川(1984)、40頁。

- ^ 国際交通文化協会(1938)、30頁。

- ^ a b c d e 梶川(1984)、42頁。

- ^ 日下(2002)179頁

- ^ a b 日下(2002)177頁

- ^ 日下(2002)178頁

- ^ 日下(2002)、181-183頁

- ^ a b c 林(2008)、13頁。

- ^ 梶川(1984)、38-39頁。

- ^ 樋口(1968)、358頁。

- ^ 山本(1969)89頁。

- 浅井建爾『道と路がわかる辞典』(初版)日本実業出版社、2001年11月10日。ISBN 4-534-03315-X。

- 梶川勇作「江戸期の東海道佐屋路と佐屋宿(前編)」、『金沢大学文学部地理学報告』1、金沢大学、1984年、37-55頁。

- 日下英之『佐屋路 : 歴史散歩』七賢出版中部事業部、1994年。ISBN 4-88304-170-0。

- 国際交通文化協会『日本交通史料集成』第3輯(五駅便覧)、国際交通文化協会、1938年。

- 重松篤太夫「地方古義」、『名古屋叢書続編・3』、名古屋市教育委員会編・発行、1966年、208頁。

- 新修名古屋市史編集委員会(編)『新修名古屋市史』 第4巻、名古屋市、1999年。

- 林順子「佐屋川の流れと人々の生活」『KISSO』vol.65、財団法人河川環境管理財団編、国土交通省中部地方整備局木曽川下流河川事務所、2008年、12-14頁。

- 樋口好古「尾張徇行記(四)」『名古屋市叢書続編』第7巻、名古屋市教育委員会、1968年、358頁。

- 日下英之「幕末における将軍の上洛 : 尾張の通行路を中心に」、『桜花学園大学研究紀要』4、桜花学園大学、2002年、177-194頁。

- 山本光正「東海道における人馬賃銭について」、『法政史学』30、法政大学史学会、1969年、89-105頁。

- 池田誠一 (2015年9月7日). “池田誠一「名古屋の古道・街道」” (PDF). プロジェクト紀行. 一般社団法人 日本電気協会 中部支部. p. 2. 2016年12月4日閲覧。

ウィキメディア・コモンズには、

ウィキメディア・コモンズには、