外城 制

概要 [編集 ]

ひとつの

1878

外城 一覧 [編集 ]

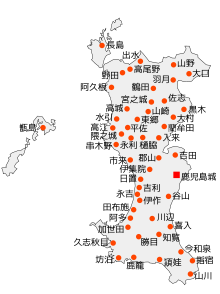

薩摩 国 [編集 ]

出水 (大郷 )高尾野 野田 阿久根 長島

高城 水引

平佐 (私 領地 )入来 (私 領地 )東郷 永利 隈之城 高江 樋脇

大口 (大郷 )山野 羽月

宮之城 (私 領地 )佐志 (私 領地 )黒木 (私 領地 )藺牟田 (私 領地 )鶴田 大村 山崎

日置 (私 領地 )吉利 (私 領地 )永吉 (私 領地 )伊集院 (大郷 )串木野 市来 郡山

伊作 田布施 阿 多

谷山 (大郷 )

鹿籠 (私 領地 )川辺 (大郷 )加世田 (大郷 )坊 泊 勝目

喜入 (私 領地 )知 覧 (私 領地 )

今 和泉 (私 領地 )指宿 (大郷 )山川

頴娃 (大郷 )

吉田

甑 島

大隅 国 [編集 ]

馬越 湯之尾 本城 曾木

吉松 栗野 横川 日 当山 踊

加治木 (私 領地 )重富 (私 領地 )帖佐 溝辺 蒲生 山田

国分 (大郷 )- 囎唹

清水 敷根 福山

市成 (私 領地 )末吉 (大郷 )財部 恒吉 岩川

新城 (私 領地 )花岡 (私 領地 )串良 (大郷 )高山 (大郷 )百 引高 隈 鹿屋 大姶良 姶良 内之浦

桜島

垂水 (私 領地 )小 根占 (大郷 )牛 根 大根占 田代 佐多

種子島 (私 領地 )

日向 国 [編集 ]

廃止 された外城 [編集 ]

薩摩 国 [編集 ]

伊佐 智佐 (谿山郡 、山田 郷 と合併 し谷山 郷 )山田 (谿山郡 、伊佐 智佐 郷 と合併 し谷山 郷 )久志 (河辺 郡 、1657年 頃 に秋目 郷 と合併 し久志 秋目 郷 となる[1])秋目 (河辺 郡 、1657年 頃 に久志 郷 と合併 し久志 秋目 郷 となる[1])山田 (薩摩 郡 、明治 2年 百 次 郷 と合併 し永利 郷 )百 次 (薩摩 郡 、明治 2年 山田 郷 と合併 し永利 郷 )中郷 (薩摩 郡 、明治 3年 東郷 に編入 )

脚注 [編集 ]

注釈 [編集 ]

- ^

薩摩 藩 による琉球 王国 支配 体系 はこれと異 なる。 - ^

支 藩 である日向 国 宮崎 郡 佐土原 藩 の外城 制 は、農 山 漁村 主要 部 や交通 の要衝 に設置 された仮屋 を中心 としていた。 - ^

隣 藩 の人吉 藩 でも同様 の制度 が導入 されていた。詳細 は「人吉 藩 の略 史 」参照 。 - ^

郷 の表記 は「○○郷 」でほぼ統一 されているが、外城 の表記 は文献 により様々 である。「○○外城 」の例 (『肝付 町 の文化財 』2007年 )もあれば「外城 ○○」(『宮崎 県 史 通史 編 近世 下 』2000年 )の例 もある。 - ^ この

時期 の全国 平均 が約 5%。 - ^

島津 氏 の居城 は1602(慶長 7)年 に鶴丸 城 へ移転 。 - ^

敵対 した一族 や土豪 を討滅・追放 した後 の土地 に設置 された地頭 と呼称 される軍事 ・行政 を担当 する代官 のことをいい、中世 荘園 における地頭 とは異 なる。 - ^

地頭 を配置 した城塞 に集 住 した武士 身分 戦闘 員 。 - ^

現在 でも出水 麓 や知 覧 麓 の様 に武家 屋敷 の面影 を残 している所 もある。 - ^

安永 9年 以降 は郷士 。 - ^

薩摩 藩 家臣 を参照 。 - ^

要衝 地 の長島 ・甑 島 は地頭 の赴任 が継続 して行 われ、藩 境 の外城 には地頭 代 を設置 したり、中 抑 という役職 を設置 した外城 も存在 した。 - ^

後 に郷士 年寄 と改称 。 - ^

薩摩 藩 領 では鹿児島 ・都城 を除 き、全 て村 として発足 。 - ^

大 規模 な郷 は当時 の村 としては面積 広大 ・人口 多 (平成 の大 合併 前 の「町 」にほぼ相当 )であり、加世田 ・伊集院 ・市来 ・出水 ・国分 ・串良 など分割 された例 がある。 - ^

宮崎 県 では郷内 の飛地 を解消 するように編成 された。 - ^

主 に一 か村 で構成 されていた郷 (黒木 ・藺牟田 ・新城 など)や人口 僅少 な郷 (大村 ・高 隈 など)、および市部 に至近 な郷 (永利 など)。鹿児島 県 の基準 は総 人口 12,000人 以下 の自治体 が対象 。 - ^

例 として薩摩 郡 では入来 ・樋脇 。 - ^

町村 制 実施 時 (1889年 )に鹿籠 郷 の範囲 をもって東 南方 村 が発足 した後 、1923年 に町制 施行 し枕崎 町 と改称 。市制 施行 は1949年 。 - ^

町村 制 実施 時 (1889年 )に長島 郷 を東西 に分割 (西長島 村 →長島 町 ・東長島 村 →東町 )した後 、2006年 に合併 。 - ^

薩摩 藩 最大 の私 領 として、領内 は五 口 六 外城 に区画 されていた。

出典 [編集 ]

- ^ a b

坊津 町 郷土 誌 編纂 委員 会 1969, p. 291.

参考 文献 [編集 ]

鹿児島 県 総務 部 参事 室 編 『鹿児島 県 市町村 変遷 史 』鹿児島 県 、1967年 。坊津 町 郷土 誌 編纂 委員 会 『坊津 町 郷土 誌 上巻 』坊津 町 郷土 誌 編纂 委員 会 、1969年 。