西大寺 (奈良 市 )

| |

|

| |

|

| |

|

| |

|

| |

|

| |

|

| |

|

| |

|

| |

|

| |

|

| |

|

| |

|

| |

|

| |

|

| |

|

| |

| 2150005000193 | |

歴史

編集

創建

編集

「

『

しかし、

叡尊 による復興

編集

室町 時代 以降

編集

本堂

編集

愛染 堂

編集

木造 愛染明王 坐像 (重要 文化財 )-宝 治 2年 (1247年 )、仏師 善 円 作 。小 像 ながら、日本 の愛染明王 像 の代表 作 の1つ。当初 の彩色 や切 金 文様 がよく残 る。秘仏 で、毎年 10月 - 11月頃 に開 扉 される。作者 の善 円 は、西大寺本 堂本 尊 ・釈迦如来 像 の作者 である善 慶 と同人 と推定 されている。像 内 には、小 像 にもかかわらず多数 の納入 品 が納 められていた。木造 叡尊 (興 正 菩薩 )坐像 (国宝 ) -堂 内 向 かって左 の間 に安置 される、西大寺 中興 の祖 ・叡尊 の肖像 彫刻 。弘安 3年 (1280年 )、叡尊 80歳 の時 の肖像 で作者 は仏師 善春 である。長 い眉毛 、団子鼻 の風貌 は像 主 の面影 を伝 えるものと思 われる。西大寺 の鎌倉 再興 期 の仏像 には像 内 に多数 の納入 品 が納 められているのが特色 だが、中 でもこの像 には叡尊 の父母 の遺骨 をはじめとするおびただしい資料 が納入 されていた。

四 王堂

編集

境内

編集

本堂 (重要 文化財 ) -文化 5年 (1808年 )頃 の再建 。解説 は既 述 。東 塔 跡 -本堂 の前 に東 塔 跡 の基壇 と礎石 が残 る。元々 は八角 七 重 塔 として設計 されたが縮小 され、四角 五重塔 として建立 された。文 亀 2年 (1502年 )に焼失 した。愛染 堂 (奈良 県 指定 有形 文化財 ) -宝 暦 12年 (1762年 )に現在地 に移築 。解説 は既 述 。大黒 堂 -元 は塔頭 の三光 院 本堂 。本 坊 -前身 は塔頭 の二 聖 院 である。庫裏 書院 (西室 )奥書 院

北 通用 門 鐘楼 (奈良 市 指定 有形 文化財 ) -寛文 年間 (1661年 - 1673年 )再建 。元 は多田院 (現 ・多田 神社 )の鐘楼 で、明治 に入 って神仏 分離 となり、西大寺 に移築 されたもの。寺山 大師堂 - 1960年 (昭和 35年 )に建立 され、1973年 (昭和 48年 )に弘法大師 御 生誕 1200年 を記念 して改築 された。興 正 菩薩 堂 光明 殿 - 1978年 (昭和 53年 )建立 。信徒 会館 。大 茶 盛 式 はここで行 われる。興 正殿 -信徒 会館 。清瀧 権現 西国 三 十 三 所 石仏 群 南 門 (奈良 県 指定 有形 文化財 ) -室町 時代 再建 。不動堂 (護摩堂 、奈良 市 指定 有形 文化財 ) -寛永 元年 (1624年 )再建 。1979年 (昭和 54年 )現在地 に移築 。- 聚宝

館 - 1960年 (昭和 35年 )築 。寺宝 を展示 する宝物 館 。 四 王堂 (観音堂 ) -延 宝 2年 (1674年 )再建 。解説 は既 述 。東門 四 王堂 南 門 石 落神 社 (いしらくじんじゃ、奈良 市 指定 有形 文化財 ) -室町 時代 再建 。西大寺東 門前 にある。西大寺 幼稚園 西大寺 保育園

塔頭

編集

一之 室 院 護国 院 増長 院 -昭和 初期 に再興 。華 蔵 院 -昭和 初期 に再興 。法 寿 院 清浄 院 - 1984年 (昭和 59年 )に焼失 するが翌年 に再建 。法界 躰 性 院 (奥 の院 ) -奈良 市 西大寺野神 町 所在 。興 正 菩薩 廟 塔 (奈良 県 指定 有形 文化財 ) -五輪 塔 。地蔵堂 -江戸 時代 建立 。阿弥陀堂 骨堂 (コツンドウ、奈良 県 指定 有形 民俗 文化財 ) -納骨 堂 。室町 時代 建立 。歴代 長老 の墓

-

本堂 -

愛染 堂 -

四 王堂 -

東 塔 跡 -

光明 殿 -

南 門

共通 拝観 制

編集

2022

2022

文化財

編集

国宝

編集

絹本 著 色 十 二 天 像 - 12幅 が完 存 する。全体 に絵具 の剥落 ・退色 が目立 つが、現存 遺品 の少 ない平安 時代 前期 、9世紀 の仏教 絵画 の大作 として貴重 。奈良 国立 博物館 に6幅 、東京 と京都 の国立 博物館 に3幅 ずつ寄託 されている。木造 叡尊 坐像 -善 春作 ・像 内 納入 品 [4](像 内 納入 品 の細目 は後 出 )金銅 透 彫 舎利 塔 -高 さ37センチメートルの小品 ながら、各所 に繊細 な透 彫 を施 した入念 な作 で、鎌倉 時代 の金属 工芸 を代表 するものの1つである。金銅 宝塔 及 び納 置 品 (壇 塔 ) -宝塔 とは、円筒 形 の塔 身 に屋根 を乗 せた形 の塔 。本 作品 は高 さ約 90センチメートルの金銅 (銅 に金 メッキ)製 の塔 だが、木造 建築 の外観 を忠実 に模 している。内部 には叡尊 が所持 していた舎利 を納 める。文 永 7年 (1270年 )の作 。正式 の国宝 指定 名称 は次 のとおり。

一 、金銅 宝塔 1基 文 永 七 年 六 月 一 日 、本 願主 西大寺 沙門 叡尊 、鋳物師 友吉 入道 西 珍 等 在銘 一 、金銅 宝珠 形 舎利 塔 1基 (下層 内 安置 )一 、金銅 筒 形容 器 1合 一 、赤地 二重襷花文錦小袋 1袋 一 、水晶 五輪 塔 赤地 錦 小袋 共 1基 一 、水晶 五輪 塔 織物 縫合 小 裹共 1基 附 修理 文書 2通 (以上 上層 内 納 置 )

舎利 瓶 5具 ・鉄 宝塔 1基 (附 :木 箱 ) -鉄 宝塔 は前出 の金銅 宝塔 と同 形式 の塔 。鉄製 で高 さ172センチメートルの大型 塔 で、弘安 七 年 (1284年 )、大工 藤原 宗安 の銘 がある。内部 に水瓶 (すいびょう)形 の銅 製 舎利 容器 5基 を納 める。金光 明 最 勝 王 経 10巻 (附 月輪 牡丹 蒔絵 経 箱 ) -天平 宝 字 6年 (762年 )の書写 (百済 豊 虫 願 経 )。附 (つけたり)指定 の経 箱 は鎌倉 時代 の作 。大 毘盧遮那 成仏 神変 加持 経 7巻 -天平 神護 2年 (766年 )、称 徳 天皇 付 きの女官 吉備 由利 が発願 し、西大寺 四 王堂 に安置 した一切経 の一部 。

重要 文化財

編集

(

本堂

(

絹本 著 色 釈迦三尊 像 (仁王 会 本尊 )絹本 著 色 文殊 菩薩 像 絹本 著 色 吉野 曼荼羅 図 [5]

(

木造 釈迦如来 立像 善 慶 等 作 (本堂 安置 )(附 像 内 納入 品 )木造 騎 獅文殊 菩薩 及脇侍 像 5躯 ・像 内 納入 品 厨子 入 木造 愛染明王 坐像 善 円 作 (愛染 堂 安置 )(附 像 内 納入 品 )木造 十 一 面 観音 立像 (四 王堂 安置 )四天王 立像 (銅 造 3、木造 1)(四 王堂 安置 )乾漆 吉祥天 立像 木 心 乾漆 阿弥陀如来 ・釈迦如来 ・阿 閦如来 ・宝生 如来 坐像 木造 行基 菩薩 坐像 木造 大黒天 立像 ・像 内 納入 品 木造 如意輪観音 坐像 [6]

(※

木造 弥勒菩薩 坐像 [7] -像 内 に元 亨 二 年 九 月 (1322年 )等 の銘 がある。

(

黒 漆 彩色 華 形 大壇 ・黒 漆 箱 形 礼 盤 (愛染 堂 所在 )金銅 舎利 塔 (伝 叡尊 於伊勢 感得 )金銅 舎利 塔 (伝 亀山天皇 勅 封 )金銅 密教 法 具 一 具 (金剛 盤 、五 鈷鈴、独鈷 杵 、三 鈷杵、五 鈷杵)金銅 装 犀 角 刀 子 朱 漆 輪 花 天目 盆 享 徳 四 年 銘 大神宮 御 正 躰 納入 文書 8通 、五穀 五 薬 1包 共

(

感 身 学 正記 [注釈 3]叡尊 自筆 書状 三 月 十 九 日 、同 廿 一 日 法花寺 宛 (二 通 )2巻 西大寺 三宝 料 田畠 目録 徳治 二年叡尊置文及永仁六年鏡恵追録奥書西大寺 寺領 絵図 (大和 国 添下郡 京北 班 田 図 1巻 、西大寺 与 秋篠寺 堺 相 論 絵図 1幅 )附 :西大寺 寺中 曼荼羅 図 、西大寺 伽藍 絵図

西大寺 版 板木 124枚 (附 :金光 明 最 勝 王 経 大 科 1帖 、大乗 入道 次第 科 文 1帖 )

国 の史跡

編集

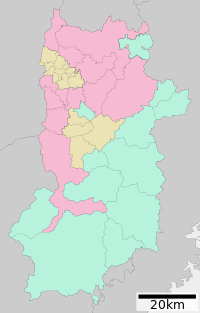

西大寺 境内 -指定 区域 は現 境内 のほか、叡尊 墓 五輪 塔 のある奥 の院 (奈良 市 西大寺野神 町 )、伝 称 徳 天皇 山荘 跡 (奈良 市 西大寺 宝 ヶ丘 )を含 む。創建 時 の主要 伽藍 があった土地 (現 境内 の北側 )は住宅 地 となっており、史跡 の指定 範囲 外 である。[8]

木造 釈迦如来 立像 (本堂 安置 )1躯 台座 に建 長 元年 、大仏 師 法橋 善 慶 等 の造立 銘 がある附 像 内 納入 品

一 、水晶 五輪 塔 (願文 ・錦 裂 ・紐付 )1基 /悲華経 1巻 /巻子 (包 紙 添)1巻 /錦 袋 (紐付 )1口

- (

以上 頭部 内 納入 )

一 、宝 治 二年八月賢任造像願文及奉加帳(包 紙 ・紙縒 添)1巻 一 、結縁 交名(包 紙 ・紙縒 添)8巻 内 に善 慶 、増 金 等 の仏師 交名及 び宝 治 三 年 三 月 、四 月 、建 長 元年 四 月 ・五 月 等 の年 記 がある一 、梵字 真言 曼荼羅 ・梵網経 1巻 /願文 ・阿弥陀 経 1巻 /建 長 元年 四月沙弥総持発願記 1巻 /建 長 元年 四 月 沙弥 祐信 願文 (軸木 添)1巻 /比丘尼 戒忍願文 ・結縁 交名 1巻 /結縁 交名等 9巻 (内 1巻 錦 袋 付 )/散華 ・五輪 塔 形 紙 等 一括 /包 紙 (紙縒 添)4枚 一 、法華経 (開 結 共 )(軸木 添)10巻 /心 経 ・阿弥陀 経 合 1巻 /錦 袋 残欠 (紐付 )一括 一 、抹香 包 1包 一 、蓋 紙 1枚 一 、天正 十 二 年 四 月 修理 願文 1通

- (

以上 躰 部内 納入 ) - (

像 本体 は1902年 重要 文化財 指定 。像 内 納入 品 は1971年 追加 指定 。1977年 納入 品 の名称 変更 。)

木造 騎 獅文殊 菩薩 及脇侍 像 5躯 獅子 像 内 に永 仁 元年 の記 がある像 内 納入 品

一 、水晶 五輪 塔 (錦 袋 付 )1基 /銅 製 筒 形容 器 1合 一 、錦 裂 (舎利 包 裂 )2枚 内 一 、蓮実 製 舎利 容器 付 、尼 生 蓮 奉納 一 、木造 文殊 菩薩 立像 1躯 一 、著 色 八 字 文殊 曼荼羅 図 1紙 一 、著 色 種子 曼荼羅 、文殊 図像 、真言 、種子 等 1巻 正安 四 年 六 月 十 六 日 殊 音 図絵 書写 奥書 一 、日課 文殊 菩薩 図像 (二 百 五 十 躰 )1巻 自 正安 三年十一月至同四年八月珍基図絵奥書一 、日課 文殊 菩薩 図像 1紙 正安 四 年 六 月 殊 音 図絵 奥書 一 、騎 獅文殊 菩薩 像 1紙 正安 三 年 二 月 三 日 實 秀 図絵 奥書 一 、騎 獅文殊 摺 仏 1巻 正安 四 年 六 月 二 十日行如浄俊等奥書一 、弘安 九年五月尊恵宇治河中石塔納入願文案 1通 紙背 正 応 六 年 八月尊恵願文及般若心経一 、正 応 六 年 八 月 十 三 日 浄 尊 願文 1通 一 、正安 四 年 四 月 十 五 日 浄 泉 願文 1巻 一 、正安 四 年 八 月 十 二 日 定 誉 願文 (包 紙 添)1通 一 、正安 四年八月二十五日専忠文殊像造立願文 1通 一 、比丘尼 本 海 願文 1紙 一 、願文 1紙 一 、諸 尊 図像 1巻 定信 ・永 実 奥書 一 、版本 諸 尊 図像 ・陀羅尼 等 (九重 守 )1巻 弘安 八年二月十五日信聖刊記一 、大 般若 経 329巻 自 正 応 六 年 八月至正安四年八月殊音等書写奥書一 、般若心経 11巻 内 三 巻 正安 二 年 、同 四 年 書写 奥書 一 、法華経 8巻 自 正安 三年四月至同五年六月長誉書写奥書一 、金光 明 最 勝 王 経 10巻 正安 四年八月隆基等書写奥書一 、成 唯識 論 10巻 正安 四年八月平実等書写奥書一 、仮名 文殊 五 字 真言 6通 永 仁 元年 八 月 ・九月 書写 奥書 一 、諸 尊 種子 及文殊 真言 1紙 永 仁 元年 十 月 一 日 尊 慧 発願 奥書 一 、文殊 真言 ・五 字 文殊 種子 1紙 一 、文殊 真言 ・種子 1紙 一 、文殊 真言 ・光明 真言 等 1紙 一 、文殊 呪 読誦 注文 1紙 一 、梵字 般若 惣 題 等 (包 紙 添)3紙 正安 四 年 八 月 二 十 五 日 鏡 慧 奉納 奥書 一 、一 字 金輪 ・大 威徳 ・荒神 真言 1紙 一 、五大 明王 種子 1紙 正安 四 年 八 月 二 十 五 日 奉納 記 一 、華厳経 十 行 品 要 文 1通 正安 四 年 八 月 二 十 五 日 奉納 記 一 、版本 金剛 頂 経 瑜伽 文殊 師 利 菩薩 五 字 真言 経 1帖 正 応 三 年 七 月 日刊 記 一 、金 剛 頂 経 瑜伽 文殊 師 利 菩薩 五 字 真言 経 (版下 草稿 )2通 内 一 通 、正 応 三 年 七 月 日刊 記 奥書 一 、法華経 信 解 品等 (包 紙 、興 基 奉納 記 )3種 一 、結縁 交名 2紙

- (

以上 文殊 菩薩 像 々内 納入 ) - (

文殊 像 は1902年 重要 文化財 指定 。像 内 納入 品 は1935年 に別件 で書跡 として重要 文化財 に指定 。1973年 に以上 2件 の重要 文化財 を統合 の上 、脇 侍 像 4躯 および未 指定 の像 内 納入 品 を追加 指定 。1985年 、未 指定 の像 内 納入 品 をさらに追加 指定 。)

木造 叡尊 坐像 善 春作 像 内 に弘安 三 年 八 月 廿 六 日 、大仏 師 法橋 善春 等 の造立 銘 及経論 要 文 の記 がある像 内 納入 品

一 、銅 製 八 角 五輪 塔 1基 一 、銅 製 円筒 形容 器 1箇一 、錦 枕 1箇一 、紙 本 墨書 舎利 安置 状 1通 文 永 七 年 三 月 六 日 西 仏 奥書 一 、紙 本 墨書 種子 両 界 曼荼羅 1巻 一 、紙 本 墨書 梵網経 等 1帖 建治 二 年 十 月 十 九 日 、弘安 元年 十 二 月 二 十 二日及弘安三年九月一日澄慧奥書一 、紙 本 墨 摺 大仏 頂 陀羅尼 啓 請法 1巻 弘安 二 年 二 月 八 日 惣持 刊 記 、同 五 月 廿 二 日 惣持 奥書 /紙 本 墨書 五 種 陀羅尼 真言 等 1巻 弘安 三 年 九 月 六 日 惣持 奥書 一 、紙 本 朱書 法華経 (開 結 共 )10巻 弘安 二 年 十 一 、十二月 元 爾 等 奥書 /紙 本 朱書 般若心経 1巻 弘安 二 年 十 一 月 観 海 奥書 /紙 本 墨書 観 海 願文 1通 弘安 三 年 九 月 十 二 日 奥書 /木 箱 、包 紙 等 一括 一 、紙 本 墨書 般若 理 趣 経 1巻 弘安 二 年 九 月 奥書 一 、紙 本 墨書 般若心経 1巻 弘安 三 年 九 月 五 日 性 忍 奥書 一 、紙 本 墨書 悲華経 (巻 第 六 、七 )2巻 弘安 三 年 九 月 生 恵 等 奥書 一 、紙 本 墨 摺 金光 明 最 勝 王 経 10巻 弘安 三 年 九 月 十 日 鏡 慧 奥書 一 、紙 本 墨 摺 四 分 戒本 1巻 一 、紙 本 墨 摺 梵字 経 6冊 一 、紙 本 墨書 瑜祇経 梵字 諸 真言 1巻 一 、墨書 紙片 3通 一 、紙 本 墨書 供養 法 日数 1巻 一 、紙 本 墨書 自 誓 受戒 記 等 1巻 一 、紙 本 墨書 西 大寺 有 恩 過去 帳 1巻 弘安 三 年 九 月 十 日 鏡 恵 奥書 一 、紙 本 墨書 授菩薩戒 弟子 交名 3巻 弘安 三 年 九 月 十 日 鏡 恵 奥書 一 、父母 遺骨 1包 /紙 本 墨書 願文 3通 (文 永 三 年 九 月 、弘安 三 年 八 月 及 び尼 尊 □)一 、紙 本 墨書 願文 15通 宝 治 元年 六 月 、建治 二 年 五 月 、弘安 三 年 八 ・九 月 等 一 、紙 本 墨書 寛 誓 祈願 文 1巻 文 永 十 二 年 暮春 十 二 日 発願 一 、紙 本 墨書 同心 祈誓 文 1通 一 、紙 本 墨書 願文 等 残片 一括 一 、木札 1枚

附 像 内 納入 品 (追 納 分 )

仏舎利 1包 宝 暦 十 二 年 高 随 奉納 真鍮 製 舎利 容器 1合 紙 本 墨書 宝 暦 十 二 年 晁 堯、堯慧願文 1通 紙 本 墨書 金光 明 最 勝 王 経 (御 点 本 )10帖 延 元 元年 順 乗 所持 奥書 紙 本 墨 摺 仁王 般若 経 2帖 永 徳 元 年刊 記 紙 本 墨書 仁王 般若 経 (下 )1帖 至徳 四 年 奥書 紙 本 墨 摺 法華経 8巻 永 正 十 六 年刊 記 紙 本 墨書 盂蘭盆 経 1巻 天正 十 九 年 奥書 紙 本 墨書 宝 楼閣 経 1巻 元和 二 年 奥書 紙 本 墨 摺 盂蘭盆 経 1帖 明 暦 二 年刊 記 紙 本 墨 摺 盂蘭盆 経 1巻 明 暦 二 年刊 記 紙 本 墨 摺 地蔵 菩薩 本願 経 2帖 万 治 三 年刊 記 紙 本 墨 摺 遺 教 修多羅 1帖 貞享 四 年刊 記 紙 本 墨 摺 四 分 戒本 1帖 元禄 二 年刊 記 紙 本 墨書 金光 明 最 勝 王 経 (寿 量 品 )12紙 宝 暦 十 二 年 奥書 紙 本 墨書 七 仏 略 戒 1帖 宝 暦 十 二 年 奥書 /紙 本 墨書 律 苑 僧 宝 興 正伝 1冊 宝 暦 十 二 年 奥書 紙 本 墨書 宝 篋印陀羅尼 、七 仏 略 戒等一括 各 宝 暦 十 二 年 奥書 紙 本 墨 摺 大仏 頂 、大 随 求 陀羅尼 1帖 /紙 本 墨書 宝 篋印陀羅尼 1紙 宝 暦 十 二 年 奥書 紙 本 墨 摺 大 随 求 陀羅尼 1帖 宝 暦 十 二 年 奥書 紙 本 墨書 般若心経 及阿弥陀 経 1巻 紙 本 墨 摺 般若 理 趣 経 1巻 紙 本 墨 摺 仁王 般若 経 2帖 紙 本 墨 摺 阿弥陀 経 1帖 紙 本 墨 摺 阿弥陀 経 (両 点 清濁 )1帖 紙 本 墨 摺 及墨書 釈門 帰 敬 儀 2帖 紙 本 墨 摺 法華経 1帖 金襴 八角五輪塔仕服 1枚

- (

像 本体 は1924年 「木造 興 正 菩薩 坐像 」として重要 文化財 指定 。像 内 納入 品 は1963年 に追加 指定 。) - (2016

年 国宝 指定 に際 し名称 を「木造 叡尊 坐像 」に変更 。同時 に像 内 納入 品 の追加 指定 及 び一部 名称 変更 。追加 指定 分 は銅 製 円筒 形容 器 、錦 枕 、紙 本 墨書 瑜祇経 梵字 諸 真言 、墨書 紙片 、木札 )

厨子 入 木造 愛染明王 坐像 善 円 作 (愛染 堂 安置 )1躯 附 像 内 納入 品

一 、金銀 製 舎利 容器 2口 一 、紙 本 墨書 瑜伽 瑜祇経 1巻 宝 治 元年 八 月 十 八 日 、大 願主 叡尊 奥書 一 、紙 本 墨書 梵字 宝 篋印陀羅尼 1巻 一 、紙 本 墨書 宝 治 元年 範 恩 造立 願文 1巻 一 、錦 包 裂 及錦残片 1枚 1片 一 、条 紐 1本

(

一 、木製 六 角 経 幢 1基 一 、紙 本 墨書 散 念誦 1紙 一 、梵字 、花押 紙片 等 一括

- (

像 本体 は1924年 重要 文化財 指定 。像 内 納入 品 は1962年 に追加 指定 。)

木造 大黒天 立像 1躯 像 内 納入 品

一 、版本 法華経 (一部 八 巻 )4帖 一 、版本 大 般若 経理 趣 分 1帖 一 、諸 尊 種子 曼荼羅 1巻 一 、木製 五輪 塔 1基 一 、木造 大黒天 半 跏像(曲 物 笥 入 )1躯 一 、弁才天 懸 仏 (曲 物 笥 入 )1面

奈良 県 指定 有形 文化財

編集

南 門 1棟 -室町 時代 。愛染 堂 1棟 -江戸 時代 。五輪 塔 1基 -鎌倉 時代 後期 。紺地 金泥 両 界 曼荼羅 図 2幅 -鎌倉 時代 奈良 国立 博物館 寄託 。絹本 著 色 釈迦三尊 十 六 善 神 図 1幅 -鎌倉 時代 奈良 国立 博物館 寄託 。黒 漆 手巾 台 1対 -永 徳 3年 (1383年 )。黒 漆 光明 真言 厨子 1基 -鎌倉 時代 から南北 朝 時代 。元 版 一切経 3575帖 海竜 王寺 文書 一括 -鎌倉 時代 から江戸 時代 。紙 本 墨書 西大寺 資財 流 記帳 2巻 -奈良 国立 博物館 寄託 。西大寺 諸国 末寺 帳 1巻 -南北 朝 時代 から明治 時代 。

奈良 県 指定 有形 民俗 文化財

編集

西大寺 奥 院 納骨 堂 及 び納入 資料 1棟 一括

奈良 市 指定 有形 文化財

編集

護摩堂 -江戸 時代 。鐘楼 -江戸 時代 。石 落神 社 本殿 -室町 時代 。木造 大黒天 坐像 絹本 著 色 元 照 律師 像 -奈良 国立 博物館 寄託 。絹本 著 色 興 正 菩薩 像 -奈良 国立 博物館 寄託 。

-

釈迦如来 立像 -

文殊 五 尊像 -

十 一 面 観音 立像 (四 王堂 ) -

四天王 立像 (四 王堂 )(手前 ・増長天 、奥 ・広目天 ) -

四天王 立像 (四 王堂 )(手前 ・持国天 、奥 ・多聞天 ) -

行基 菩薩 坐像 -

叡尊 (興 正 菩薩 )坐像 -

乾漆 吉祥天 立像

年中 行事

編集

大 茶 盛 -毎年 1・4・10月 に行 われる。直径 30センチメートル以上 、重 さ6 - 7キログラムの大 茶碗 と長 さ35センチメートルの茶筅 でお茶 を立 て、参拝 客 にふるまわれる。叡尊 が西大寺 の鎮守 八幡宮 に茶 を奉納 し、お下 がりの茶 を参詣 人 にふるまったのが起源 とされる。

学園 施設

編集

前後 の札所

編集

交通 アクセス

編集

脚注

編集

注釈

編集

出典

編集

参考 文献

編集

関連 文献

編集

関連 項目

編集

外部 リンク

編集

西大寺 叡尊 を慕 う -奈良 国立 博物館 学芸 部長 西山 厚 学校 法人 西大寺 学園 -西大寺 幼稚園 - 1940アーカイブス~あのころ

日本 は~奈良 ・西大寺 の伝統 行事 「大 茶 盛 式 」約 80年 前 の映像 見 つかる - YouTube(朝日新聞社 提供 、2019年 1月 26日 公開 ) - 1940アーカイブス~あのころ

日本 は~奈良 ・西大寺 の大 茶 盛 式 大 きな茶 わんや所作 は80年 前 と比 べて - YouTube(朝日新聞社 提供 、2019年 1月 26日 公開 )