雨水 あまみず 左 ひだり 置 お 上澄 うわず 右 みぎ 沈殿 ちんでん 物 ぶつ 乾燥 かんそう 中央 ちゅうおう ケーララの赤 あか 雨 あめ (ケーララのあかいあめ)は、2001年 ねん 7月 がつ 日 にち から9月23日 にち にかけて、インド 南部 なんぶ ケーララ州 しゅう に降 ふ 赤 あか 色 いろ 雨 あめ 時 とき 服 ふく 染 そ [1] 色 いろ 黄 き 緑 みどり 黒 くろ 近 ちか 場合 ばあい [2] [3] [4] 州 しゅう 色 いろ 付 つ 雨 あめ 降 ふ 報告 ほうこく 1896年 ねん にもなされており、それ以来 いらい 数 すう 回 かい 報告 ほうこく [5]

当初 とうしょ 雨 あめ 流星 りゅうせい 由来 ゆらい 放射 ほうしゃ 性 せい 物質 ぶっしつ 含 ふく 考 かんが 政府 せいふ 依頼 いらい 調査 ちょうさ 地元 じもと 生 は 藻類 そうるい 胞子 ほうし 由来 ゆらい 結論 けつろん [5]

2006年 ねん 初 はじ 赤 あか 雨 あめ 話題 わだい 少 すく 年 ねん 始 はじ マハトマ・ガンジー大学 だいがく (英語 えいご 版 ばん ゴドフリー・ルイ (英語 えいご 版 ばん 細胞 さいぼう 地球 ちきゅう 外 がい 来 き 仮説 かせつ 発表 はっぴょう 注目 ちゅうもく [3]

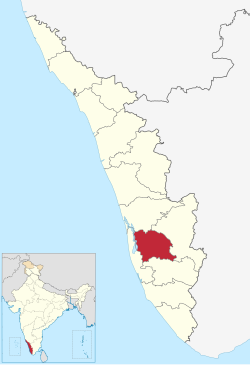

ケーララ州 しゅう 地区 ちく 赤 あか 雨 あめ 降 ふ 知 し 2001年 ねん 赤 あか 雨 あめ 州 しゅう 南部 なんぶ コッタヤム地区 ちく (英語 えいご 版 ばん イドゥキ地区 ちく (英語 えいご 版 ばん 7月 がつ 日 にち 頃 ころ 降 ふ 始 はじ 黄 き 緑 みどり 黒 くろ 雨 あめ 報告 ほうこく [2] [3] [4] 特 とく 月 がつ 末 まつ 10日 とおか 降 ふ 続 つづ 以降 いこう 減 へ [3] 地元 じもと 住民 じゅうみん 色 いろ 付 つ 雨 あめ 最初 さいしょ 降 ふ 日 ひ 雨 あめ 降 ふ 前 まえ 大 おお 雷鳴 らいめい 電光 でんこう 地面 じめん 枯 か 積 つ 落 お 葉 ば 上 うえ 落 お 同 おな 頃 ごろ 枯 か 積 つ 落 お 葉 ば 大 おお 穴 あな 空 あ 落 お 葉 ば 突然 とつぜん 消 き 報告 ほうこく [6] [7] [8] 色 いろ 付 つ 雨 あめ 降 ふ 当時 とうじ 雨 あめ 降 ふ 範囲 はんい 極 きょく 一部 いちぶ 数 すう 平方 へいほう 色 いろ 付 つ 雨 あめ 降 ふ 横 よこ 通常 つうじょう 雨 あめ 降 ふ 箇所 かしょ 赤 あか 雨 あめ 大体 だいたい 分 ふん 弱 じゃく 降 ふ 続 つづ [3] 雨水 あまみず リットル に含 ふく 赤 あか 粒子 りゅうし 数 かず 万 まん 固形 こけい 分 ぶん 量 りょう 約 やく 降 ふ 赤 あか 雨 あめ 総量 そうりょう 計算 けいさん 雨 あめ 含 ふく 赤 あか 固形 こけい 分 ぶん 量 りょう 全部 ぜんぶ [3]

粒子 りゅうし 状態 じょうたい [ 編集 へんしゅう ] 赤 あか 雨 あめ 含 ふく 粒子 りゅうし 光学 こうがく 顕微鏡 けんびきょう 写真 しゃしん 赤 あか 雨 あめ 取 と 出 だ 褐色 かっしょく 物質 ぶっしつ 円形 えんけい 卵 たまご 型 がた 粒子 りゅうし 残 のこ 破片 はへん 思 おも [5] 色 いろ 原因 げんいん 粒子 りゅうし 大 だい 部分 ぶぶん 赤色 あかいろ 中 なか 薄 うす 黄色 おうしょく 青 あお 灰色 はいいろ 緑色 みどりいろ [3] 粒子 りゅうし 大 おお マイクロメートル であった。走査 そうさ 型 がた 電子 でんし 顕微鏡 けんびきょう 見 み 粒子 りゅうし 中央 ちゅうおう 凹 へこ 生物 せいぶつ 細胞 さいぼう 似 に 透過 とうか 型 がた 電子 でんし 顕微鏡 けんびきょう 観察 かんさつ 粒子 りゅうし 内部 ないぶ 複雑 ふくざつ 構造 こうぞう [3]

化学 かがく 的 てき 組成 そせい [ 編集 へんしゅう ] 様々 さまざま 手法 しゅほう 行 おこな 元素 げんそ 分析 ぶんせき 結果 けっか 大体 だいたい 一致 いっち 炭素 たんそ 酸素 さんそ 主成分 しゅせいぶん 窒素 ちっそ ケイ素 けいそ 塩素 えんそ 金属 きんぞく 原子 げんし 含 ふく

インドの地球 ちきゅう 科学 かがく 中央 ちゅうおう 研究所 けんきゅうじょ (英語 えいご 版 ばん 粒子 りゅうし 濾過 ろか 分離 ぶんり 取 と 除 のぞ 液 えき 分析 ぶんせき 行 おこな 液 えき pH はほぼ7(中性 ちゅうせい 電気 でんき 伝導 でんどう 率 りつ 値 ね 若干 じゃっかん 塩 しお 混 ま 示唆 しさ 粒子 りゅうし ICP-MS で分析 ぶんせき 結果 けっか 下記 かき 示 しめ [5] 微量 びりょう 金属 きんぞく 元素 げんそ ニッケル (43ppm )、マンガン (59ppm)、チタン (321ppm)、クロム (67ppm)、銅 どう 含 ふく

CESSの分析 ぶんせき 乾燥 かんそう 粒子 りゅうし 含 ふく 主要 しゅよう 元素 げんそ

元素 げんそ C Si Ca Mg Al Fe Na K S

重量 じゅうりょう 51.00

7.50

2.52

1.48

1.00

0.61

0.49

0.26

0.08

ルイとクマルはエネルギー分散 ぶんさん 型 がた 線 せん 分析 ぶんせき を使 つか 主要 しゅよう 元素 げんそ 炭素 たんそ 酸素 さんそ 微量 びりょう 元素 げんそ ケイ素 けいそ 鉄 てつ 報告 ほうこく [3]

赤 あか 粒子 りゅうし 分散 ぶんさん 型 がた 線 せん 分析 ぶんせき

元素 げんそ C O Si Fe Na Al Cl

重量 じゅうりょう 49.53

45.42

2.85

0.97

0.69

0.41

0.12

原子 げんし 数 すう 57.83

39.82

1.42

0.24

0.42

0.21

0.05

主 おも 形態 けいたい CaCO3 SiO2 SiO2

鉄 てつ 化合 かごう 物 ぶつ NaAlSi3 O8 Al2 O3 KCl

CHN元素 げんそ 分析 ぶんせき 装置 そうち (英語 えいご 版 ばん 炭素 たんそ 水素 すいそ 窒素 ちっそ [3]

コーネル大学 だいがく 栄養 えいよう 学科 がっか 走査 そうさ 電子 でんし 顕微鏡 けんびきょう 使 つか 炭素 たんそ 窒素 ちっそ 同位 どうい 元素 げんそ 分析 ぶんせき 元素 げんそ 分析 ぶんせき 安定 あんてい 同位 どうい 体 からだ 比 ひ 質量 しつりょう 分析 ぶんせき 行 おこな 結果 けっか 粒子 りゅうし 各種 かくしゅ アミノ酸 あみのさん 含 ふく 明 あき 同定 どうてい アミノ酸 あみのさん フェニルアラニン 、グルタミン酸 ぐるたみんさん グルタミン 、セリン 、アスパラギン酸 さん 、トレオニン 、アルギニン であり、これらは海洋 かいよう 植物 しょくぶつ 地上 ちじょう 植物 しょくぶつ 内 うち C4型 がた 光合成 こうごうせい を行 おこな 結論 けつろん [9]

分 わ 原因 げんいん [ 編集 へんしゅう ] インドの地球 ちきゅう 科学 かがく 中央 ちゅうおう 研究所 けんきゅうじょ (英語 えいご 版 ばん 当初 とうしょ 赤 あか 雨 あめ 降 ふ 原因 げんいん 大気 たいき 中 ちゅう 流星 りゅうせい 爆発 ばくはつ 粒子 りゅうし 飛 と 散 ち 仮説 かせつ 立 た 数日 すうじつ 後 ご 粒子 りゅうし 顕微鏡 けんびきょう 画像 がぞう 生物 せいぶつ 似 に [10] 一方 いっぽう 風 ふう 影響 えいきょう 受 う 無 な 流星 りゅうせい 破片 はへん 成層圏 せいそうけん 少 すこ 降 ふ 注 そそ 考 かんが 辛 つら 最初 さいしょ 説 せつ 取 と 下 さ 採取 さいしゅ 熱帯 ねったい 植物 しょくぶつ 園 えん 研究所 けんきゅうじょ 分析 ぶんせき

スギ の樹皮 じゅひ 付 つ 気 き 生 せい 微細 びさい 藻類 そうるい 2001年 ねん 政府 せいふ 科学 かがく 技術 ぎじゅつ 省 しょう 委任 いにん 受 う 共同 きょうどう 研究 けんきゅう 報告 ほうこく 書 しょ 提出 ていしゅつ 赤 あか 粒子 りゅうし 気 き 生 せい 微細 びさい 藻類 そうるい (英語 えいご 版 ばん 属 ぞく 地衣 ちい 類 るい 胞子 ほうし 現地 げんち 調査 ちょうさ 同 おな 種類 しゅるい 地衣 ちい 類 るい 見 み 赤 あか 雨 あめ 正体 しょうたい 地元 じもと 生 は 地衣 ちい 類 るい 結論 けつろん [5] [10]

2001年 ねん 月 がつ 日 にち 追加 ついか 現地 げんち 調査 ちょうさ 行 おこな 生 は 木 き 岩 いわ 電柱 でんちゅう 気 き 生 せい 微細 びさい 藻類 そうるい 覆 おお 地域 ちいき 赤 あか 雨 あめ 降 ふ 十分 じゅうぶん 量 りょう 判明 はんめい [5] 気 き 生 せい 微細 びさい 藻類 そうるい 緑藻 りょくそう 植物 しょくぶつ 門 もん 属 ぞく 一般 いっぱん クロロフィル を含 ふく 緑色 みどりいろ 色 しょく カロテノイド も持 も 単独 たんどく 種 しゅ 生活 せいかつ 他 た 菌 きん 苔 こけ 藍 あい 藻 も 共生 きょうせい 影響 えいきょう 赤 あか 色 しょく

報告 ほうこく 書 しょ 赤 あか 色 いろ 隕石 いんせき 火山 かざん 砂漠 さばく 砂 すな 大気 たいき 汚染 おせん 由来 ゆらい 無 な 述 の [5] 結論 けつろん 降 ふ 大量 たいりょう 雨 あめ 付近 ふきん 藻類 そうるい 急 きゅう 成長 せいちょう 大量 たいりょう 胞子 ほうし 大気 たいき 中 ちゅう 放出 ほうしゅつ 可能 かのう 性 せい 述 の 可能 かのう 性 せい 以外 いがい 原因 げんいん 可能 かのう 性 せい 高 たか 書 か [5] 胞子 ほうし 雨雲 あまぐも 取 と 込 こ 理由 りゆう 不明 ふめい 今後 こんご 課題 かだい [10]

シェフィールド大学 だいがく のミルトン・ワインライトはチャンドラ・ウィクラマシンハ (英語 えいご 版 ばん 共 とも 成層圏 せいそうけん 胞子 ほうし 研究 けんきゅう 報告 ほうこく 書 しょ 一部 いちぶ 裏付 うらづ [1] [11] 年 ねん 月 がつ 粒子 りゅうし サビキン目 め に属 ぞく 菌類 きんるい 似 に 述 の [12] 粒子 りゅうし 塵 ちり 砂 すな 血 ち 述 の [13]

原因 げんいん 仮説 かせつ 変遷 へんせん [ 編集 へんしゅう ] 雨 あめ 中 なか 塵 ちり 砂 すな 混 こん 時々 ときどき 当初 とうしょ 赤 あか 雨 あめ 同種 どうしゅ 例 たと アラビア半島 はんとう からの砂埃 すなぼこり 考 かんが [6] 赤 あか 雨 あめ 降 ふ 数日 すうじつ 前 まえ レーザー画像 がぞう 検出 けんしゅつ によりケーララの近 ちか 微粒子 びりゅうし 見 み [14] [15] 塵 ちり 全 すべ 砂漠 さばく 砂 すな 一方 いっぽう 気象庁 きしょうちょう 上級 じょうきゅう 科学 かがく 現象 げんしょう 原因 げんいん フィリピン のマヨン山 さん の噴火 ふんか 塵 ちり 燃焼 ねんしょう 物 ぶつ 仮説 かせつ 発表 はっぴょう [16] 火山 かざん 月 がつ 月 がつ 噴火 ふんか [17] ジェット気流 きりゅう に乗 の 時 じ 間 あいだ 到達 とうたつ 試算 しさん 北緯 ほくい 度 ど 付近 ふきん 東 ひがし 西 にし 流 なが 気流 きりゅう [18] 点 てん 難 なん

いずれの仮説 かせつ 後 のち 赤色 あかいろ 原因 げんいん 生物 せいぶつ 由来 ゆらい 判明 はんめい 否定 ひてい [5]

色 いろ 付 つ 雨 あめ 流星 りゅうせい 降 ふ 日時 にちじ 相関 そうかん 調 しら 論文 ろんぶん [19] 有色 ゆうしょく 雨 あめ 内 うち 流星 りゅうせい 関連 かんれん 性 せい 雨 あめ 回数 かいすう 回 かい 割合 わりあい 高 たか 相関 そうかん 言 い 流星 りゅうせい 降 ふ 赤 あか 雨 あめ 降 ふ 赤 あか 雨 あめ 降 ふ 流星 りゅうせい 降 ふ 例 れい 数多 かずおお

宇宙 うちゅう 飛来 ひらい 説 せつ [ 編集 へんしゅう ] 2003年 ねん マハトマ・ガンジー大学 だいがく (英語 えいご 版 ばん ゴドフリー・ルイ (英語 えいご 版 ばん 彗星 すいせい パンスペルミア でケーララの赤 あか 雨 あめ 説明 せつめい 付 つ 題 だい 論文 ろんぶん 発表 はっぴょう [20] 論文 ろんぶん 査読 さどく 発表 はっぴょう プレプリントサーバ 、ArXiv で発表 はっぴょう 後 のち 説 せつ 専門 せんもん 誌 し 投稿 とうこう 後述 こうじゅつ 報告 ほうこく 書 しょ 直前 ちょくぜん 起 お 轟音 ごうおん ソニックブーム )や閃光 せんこう 赤 あか 雨 あめ 関連 かんれん 性 せい 見 み 書 か 重視 じゅうし 説 せつ 粒子 りゅうし 生物 せいぶつ 由来 ゆらい 点 てん 報告 ほうこく 同 おな 細胞 さいぼう 彗星 すいせい 共 とも 宇宙 うちゅう 来 き パンスペルミア説 せつ に基 もと 仮説 かせつ 立 た [21] [22] [23] 臭 におい 化 か 使 つか DNA やRNA を検出 けんしゅつ 試 こころ 発見 はっけん 地球 ちきゅう 外 がい 生物 せいぶつ 結論 けつろん ヵ月 かげつ 後 ご 同 おな ArXiv で、「赤 あか 雨 あめ 含 ふく 極限 きょくげん 環境 かんきょう 微生物 びせいぶつ 示 しめ 彗星 すいせい パンスペルミア の生物 せいぶつ 学 がく 題 だい 第 だい 論文 ろんぶん 発表 はっぴょう [24] 赤 あか 雨 あめ 分離 ぶんり 微生物 びせいぶつ 苛酷 かこく 環境 かんきょう 成長 せいちょう 有機物 ゆうきぶつ 無機物 むきぶつ 広範囲 こうはんい 物質 ぶっしつ 新陳代謝 しんちんたいしゃ 説明 せつめい [3]

ルイらの考 かんが 支 ささ 論文 ろんぶん 出 だ 人 ひと 現在 げんざい 年 ねん 科学 かがく 論文 ろんぶん 誌 し 天体 てんたい 物理 ぶつり 学 がく 宇宙 うちゅう 科学 かがく (英語 えいご 版 ばん ケーララの赤 あか 雨 あめ 現象 げんしょう 地球 ちきゅう 外 がい 飛来 ひらい 可能 かのう 性 せい 」と題 だい 論文 ろんぶん 発表 はっぴょう [3] 論文 ろんぶん 赤 あか 雨 あめ 含 ふく 微生物 びせいぶつ 宇宙 うちゅう 由来 ゆらい 旨 むね 繰 く 返 かえ 苛酷 かこく 環境 かんきょう 成長 せいちょう 先 さき 主張 しゅちょう 述 の 論文 ろんぶん 結論 けつろん 一 ひと 赤 あか 雨 あめ 含 ふく 粒子 りゅうし 生物 せいぶつ 細胞 さいぼう 彗星 すいせい 来 き 現象 げんしょう 一 ひと [3] 年 ねん 月 がつ 宇宙 うちゅう 生物 せいぶつ 学 がく 学会 がっかい 説 せつ 基 もと 発表 はっぴょう [25] 発表 はっぴょう 要旨 ようし 細胞 さいぼう 成長 せいちょう 可能 かのう 細胞 さいぼう 分子 ぶんし 構成 こうせい 明 あき 述 の

2007年 ねん 月 がつ 日 にち カリカット地区 ちく (英語 えいご 版 ばん 北部 ほくぶ 赤 あか 雨 あめ 降 ふ 地区 ちく 都市 とし ヴァダカラ (英語 えいご 版 ばん 北 きた 地点 ちてん 政府 せいふ 機関 きかん 水 みず 資源 しげん 開発 かいはつ 運営 うんえい 分析 ぶんせき 結果 けっか 発表 はっぴょう [26]

2008年 ねん 月 がつ 州 しゅう 村 むら 雨 あめ 共 とも 小 しょう 魚 さかな 降 ふ 観測 かんそく [27]

^ a b Gentleman, Amelia; Robin McKie (2006年 ねん Red rain could prove that aliens have landed ”. Guardian Unlimited. 2006年 ねん 月 がつ 日 にち 閲覧 えつらん

^ a b JULY 28, 2001, The Hindu: Multicolour rain

^ a b c d e f g h i j k l m Louis, G.; Kumar A.S. (2006). “The red rain phenomenon of Kerala and its possible extraterrestrial origin” . Astrophysics and Space Science 302 : 175. doi :10.1007/s10509-005-9025-4 . http://arxiv.org/abs/astro-ph/0601022v1 2008年 ねん 月 がつ 日 にち 閲覧 えつらん 全文 ぜんぶん 読 よ 有料 ゆうりょう [1] )"

^ a b Ramakrishnan, Venkitesh (2001年 ねん 月 がつ 日 にち Colored rain falls on Kerala ”. BBC. 2006年 ねん 月 がつ 日 にち 閲覧 えつらん

^ a b c d e f g h i Sampath, S.; Abraham, T. K., Sasi Kumar, V., & Mohanan, C.N. (2001). “Colored Rain: A Report on the Phenomenon.” (PDF). Cess-Pr-114-2001 (Center for Earth Science Studies and Tropical Botanic Garden and Research Institute). https://web.archive.org/web/20060613135746/http://www.geocities.com/iamgoddard/Sampath2001.pdf 2009年 ねん 月 がつ 日 にち 閲覧 えつらん

^ a b Radhakrishnan, M. G. (2001年 ねん Scarlets Of Fire ”. India Today. 2006年 ねん 月 がつ 日 にち 閲覧 えつらん

^ Mystery of the scarlet rains and other tales — Times of India , 6 August 2001^ Now wells form spontaneously in Kerala — Times of India , 5 August 2001 (from the Internet Archive )^ DiGregorio, Barry E. (2007). “What made the rain red in India? Isotopic analysis points to a terrestrial origin for the unusual organic particles that colored the rain like blood.” . Analytical Chemistry (Washington, DC, United States) 79 (9): 3238. http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/ac071901u 2010年 ねん 月 がつ 日 にち 閲覧 えつらん ^ a b c “Red rain was fungus, not meteor” . Indian Express. (2001年 ねん 月 がつ 日 にち . http://www.indianexpress.com/res/web/pIe/ie20010806/nat10.html 2008年 ねん 月 がつ 日 にち 閲覧 えつらん

^ “It's raining aliens ]”. 2008年 ねん 月 がつ 日 にち 閲覧 えつらん http://www.newscientist.com/podcast.ns” ^ Benfield, Chris (2008年 ねん 月 がつ 日 にち “Is mysterious ‘red rain’ first evidence of life in space?” . Yorkshire Today. http://www.yorkshiretoday.co.uk/ViewArticle2.aspx?SectionID=55&ArticleID=1375334 2008年 ねん 月 がつ 日 にち 閲覧 えつらん ^ 1 April 2006, New Scientist: Red rain fantasies ^ Satyanarayana, M.; Veerabuthiran S., Ramakrishna Rao D. Presennakumar B. (2004). “Colored Rain on the West Coastal Region of India: Was it Due to a Dust Storm”. Aerosol Science and Technology 28 : 24–26. ^ Veerabuthiran, S.; Satyanarayana, M. (June 2003). “Lidar observations on atmospheric dust transported from south-west Asia to Indian west coast region: A case study of colour rain event occurred during July 2001” . Indian Journal of Radio & Space Physics 32 : 158–165. http://www.niscair.res.in/sciencecommunication/ResearchJournals/rejour/ijrsp/ijrsp2k3/ijrsp_jun03.htm#p6 2008年 ねん 月 がつ 日 にち 閲覧 えつらん ^ Varma, M. Dinesh (2001年 ねん 月 がつ 日 にち “Theory links 'scarlet rain' to Mayon volcano” . The Hindu. http://www.hinduonnet.com/2001/09/01/stories/0401211v.htm 2008年 ねん 月 がつ 日 にち 閲覧 えつらん ^ “Mayon eruption status update June 2001 ”. 2008年 ねん 月 がつ 日 にち 閲覧 えつらん ^ “Jet Streams around the World ”. BBC Weather Centre. 2008年 ねん 月 がつ 日 にち 閲覧 えつらん ^ McCafferty, Partick (2008). “Bloody rain again! Red rain and meteors in history and myth” . International Journal of Astrobiology 7 . doi :10.1017/S1473550407003904 . http://journals.cambridge.org/action/displayAbstract?aid=1661980 2008年 ねん 月 がつ 日 にち 閲覧 えつらん ^ Louis, Godfrey; Kumar, A. Santhosh (2003年 ねん 月 がつ 日 にち Cometary panspermia explains the red rain of Kerala ”. arXiv. 2008年 ねん 月 がつ 日 にち 閲覧 えつらん ^ “'Extraterrestrial Life' in Red Rain of Kerala” . Earthfiles. (2006年 ねん 月 がつ 日 にち . http://www.bibliotecapleyades.net/ciencia/ciencia_kerala11.htm 2009年 ねん 月 がつ 日 にち 閲覧 えつらん ^ "Red rain cell research: A new perspective for interplanetary transfer of life." EPSC Abstracts, Vol. 4, EPSC2009-707-1, 2009. European Planetary Science Congress. ^ "An optical spectroscopic study correlating the yellow rain and cultured red rain microbes." Proc. SPIE, Vol. 7441, 74410N (11 September 2009); doi:10.1117/12.826780 ^ Louis, Godfrey; Kumar, A. Santhosh (2003年 ねん 日 にち New biology of red rain extremophiles prove cometary panspermia ”. arXiv . 2008年 ねん 月 がつ 日 にち 閲覧 えつらん ^ Godfrey Louis and A. Santhosh Kumar. “Unusual autofluorescence of cultured red-rain cells ”. SPIE Symposium, San Diego, California 2008. 2009年 ねん 月 がつ 日 にち 閲覧 えつらん ^ Latest India News @ NewKerala.Com, India ^ “‘Fish rain’ takes Kerala villagers by surprise” . The Financial Express. (2008年 ねん 月 がつ 日 にち . http://www.financialexpress.com/news/Fish-rain-takes-Kerala-villagers-by-surprise/272219/ 2008年 ねん 月 がつ 日 にち 閲覧 えつらん

出来事 できごと 事物 じぶつ シグナル 地球 ちきゅう 外 がい 天体 てんたい

探査 たんさ 交信 こうしん 仮説 かせつ 惑星 わくせい 居住 きょじゅう 可能 かのう 性 せい 関連 かんれん 項目 こうもく

カテゴリ