松阪 市

| まつさかし | |||||

|---|---|---|---|---|---|

| |||||

| |||||

|

| |||||

|

| |||||

|

| |||||

| 24204-7 | |||||

| 5000020242047 | |||||

|

623.58km2 | |||||

|

152,758 ( | |||||

|

245 | |||||

|

| |||||

| マツ | |||||

| ヤマユリ | |||||

| ウグイス | |||||

|

| |||||

〒515-8515 | |||||

|

| |||||

| ウィキプロジェクト | |||||

概要

より

地理

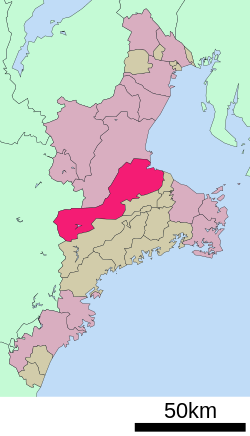

三重 県 中部 にあって伊勢湾 に面 する旧 ・松阪 市域 から、奈良 県 に接 する内陸 部 の旧 ・飯高 町 域 まで、松阪 市 の市域 は広大 である。津 市 に次 いで三重 県 で2番目 に面積 が広 い。南西 部 は台高山脈 などの山地 が連 なり、北東 部 には伊勢平野 が広 がる。

自然

山 :堀坂山 、観音岳 、白猪山 、高見山 、鉢ヶ峰 、西山 、高洲 ノ峰 、烏岳 、局ヶ岳 、三条 山 、迷岳 、白倉山 、江 股 の頭 、池木屋山 、赤倉山 、国見山 、三峰山 、大明神山 、桧 塚 奥峰 、神山 河川 :阪内川 、金剛 川 、櫛田川 、雲出川 湖沼 :新池 、八重田 池 、四郷 池 、なめり湖 、高 束 池 断層 :月出 の中央 構造 線

気候

| 1 |

2 |

3 |

4 |

5月 | 6 |

7 |

8 |

9月 | 10月 | 11月 | 12月 | ||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 19.4 (66.9) |

22.7 (72.9) |

26.5 (79.7) |

31.4 (88.5) |

34.5 (94.1) |

36.3 (97.3) |

39.7 (103.5) |

38.9 (102) |

37.3 (99.1) |

32.5 (90.5) |

27.3 (81.1) |

24.8 (76.6) |

39.7 (103.5) | |

| 9.4 (48.9) |

10.4 (50.7) |

14.1 (57.4) |

19.6 (67.3) |

24.0 (75.2) |

26.7 (80.1) |

30.8 (87.4) |

31.9 (89.4) |

28.0 (82.4) |

22.4 (72.3) |

17.1 (62.8) |

11.9 (53.4) |

20.5 (68.9) | |

| 4.2 (39.6) |

4.7 (40.5) |

8.0 (46.4) |

13.0 (55.4) |

17.8 (64) |

21.4 (70.5) |

25.4 (77.7) |

26.1 (79) |

22.7 (72.9) |

17.0 (62.6) |

11.2 (52.2) |

6.2 (43.2) |

14.8 (58.6) | |

| −0.5 (31.1) |

−0.3 (31.5) |

2.3 (36.1) |

6.8 (44.2) |

12.2 (54) |

17.1 (62.8) |

21.3 (70.3) |

21.9 (71.4) |

18.6 (65.5) |

12.4 (54.3) |

6.0 (42.8) |

1.2 (34.2) |

9.9 (49.8) | |

| −7.2 (19) |

−6.9 (19.6) |

−5.8 (21.6) |

−3.0 (26.6) |

2.1 (35.8) |

7.2 (45) |

13.8 (56.8) |

13.6 (56.5) |

8.8 (47.8) |

1.0 (33.8) |

−3.0 (26.6) |

−6.1 (21) |

−7.2 (19) | |

| 56.1 (2.209) |

63.0 (2.48) |

115.5 (4.547) |

143.3 (5.642) |

188.4 (7.417) |

231.3 (9.106) |

247.0 (9.724) |

272.3 (10.72) |

400.7 (15.776) |

255.4 (10.055) |

95.9 (3.776) |

61.6 (2.425) |

2,157.8 (84.953) | |

| 6.5 | 7.3 | 10.7 | 10.0 | 10.7 | 13.7 | 13.1 | 11.4 | 12.8 | 10.7 | 6.9 | 6.7 | 120.9 | |

| 153.3 | 139.1 | 172.2 | 182.8 | 185.8 | 124.5 | 152.2 | 184.6 | 138.2 | 144.2 | 146.2 | 151.8 | 1,875 | |

隣接 している自治体

三重 県 奈良 県

主要 都市 からのアクセス

名古屋 から松阪 ・・・約 70分 (近鉄 特急 を利用 する場合 )大阪 難波 から松阪 ・・・約 90分 (近鉄 特急 を利用 する場合 )京都 から松阪 ・・・約 135分 (近鉄 急行 と大和 八木 乗 り換 えの近鉄 特急 を利用 する場合 )東京 から松阪 ・・・約 180分 (東海道新幹線 のぞみで名古屋 に行 き、近鉄 特急 で乗 り換 える場合 )

歴史

元 伊勢 の伝説

皇祖 神 である天照大御神 が現在 の伊勢神宮 の地 に鎮座 する以前 、一時 的 に祀 られたという伝承 を持 つ神社 ・場所 、いわゆる「元 伊勢 」に挙 げられる神社 ・場所 が現在 の松阪 市 域内 に存在 する。- 『

日本書紀 』、『皇 太 神宮 儀式 帳 』、『倭 姫 命 世 記 』などによると、第 10代崇 神 天皇 の皇女 である豊 鋤 入 姫 命 に始 まり、継 いで第 11代 垂 仁 天皇 の第 四 皇女 ・倭 姫 命 が理想 の鎮座 地 を求 め各地 を転々 とし、最終 的 に現在地 に天照大御神 が遷座 することになったとされる。 各 書物 では元 伊勢 の地 として飯野 高宮 が挙 げられており、かつて飯野 郡 から現代 に残 る神山 神社 、牛 庭 神社 、花岡 神社 などが伝承 地 (候補 地 )となっている。- なお、『

倭 姫 命 世 記 』では以下 の記述 もある。飯高 県 造 (あがたのみやつこ)の祖 である豪族 ・乙 加 豆 知命 (おとかづちのみこと)が自身 の納 める国 の名 を問 われ、飯高 国 と答 えたこと天照大御神 が飯野 高宮 に留 まった際 に服 織 社 があったこと、現在 の伊勢神宮 の地 への鎮座 時 に近 くに機 殿 (宇治 の機 殿 )を建 てたこと

蒲生 氏 郷 による松坂 開府 前 の歴史

- 470

年 (雄略天皇 1年 ) -大陸 から機織 り技術 伝来 。「漢 機 」(あやはとり)、「呉 織 」(くれはとり)が現在 の松阪 市 東部 一帯 (後 の飯野 郡 や現在 の機 殿 地区 あたりか?)に定住 。(参考 文献 :『日本書紀 』) - 645

年 〜654年 頃 (孝徳天皇 在位 期間 )-飯高 県 造 の支配 領域 も含 めて、伊勢 国 が成立 。 - 664

年 (天智天皇 3年 )

- 7

世紀 末 頃 -天武天皇 により授 けられた「連 」(むらじ)の「姓 」(かばね)により、「漢 機 」が「服 連 」、「呉 織 」が「麻 続 連 」となり、伊勢神宮 への織物 の献納 が義務 化 。 - 742

年 (天平 14年 )-飯高 郡 出身 の采女 (うねめ)・笠目 (後 の飯高 諸 高 )の親族 筋 の県 造 等 に対 し、朝廷 に服属 した有力 豪族 を示 す「君 」(きみ)の「姓 」(かばね)が授 けられる。 - 889

年 (仁和 5年 )-宇多天皇 により、飯野 郡 が一 代 限 りで伊勢神宮 に再 寄進 された。 - 897

年 (寛平 9年 )-醍醐天皇 により、飯野 郡 が永遠 に神 郡 に復帰 することとなった。度会 郡 、多気 郡 とともに神宮 の支配 が強 い「神 三 郡 」または「道後 三 郡 」と呼 ばれた。 - 1006

年 (寛弘 3年 )-桓武 平 氏 であり伊勢 平 氏 の祖 でもある、平清盛 の直系 先祖 の平維衡 が伊勢 国司 (伊勢 守 )となる。飯高 郡 ・飯野 郡 も彼 の統治 範囲 だったと想定 される。(ただし、藤原 道長 により僅 か2ヶ月 で解任 。) - 1079

年 (承 暦 3年 )-神 麻 続 機 殿 が飯野 郡 井出 郷 (現在 の松阪 市 井口中 町 )に遷 される。 - 1185

年 (寿 永 4年 )-壇ノ浦 の戦 いで源 氏 が勝利 し、平家 (平清盛 一門 )が滅亡 。 - 1185

年 (文治 1年 )-飯高 郡 が伊勢神宮 の神 郡 に加入 。 - 1222

年 (貞 応 1年 )-飯高 郡 における伊勢神宮 領 である勾御厨 (まがりのみくりや)が、鎌倉 幕府 2代 執権 ・北条 義 時 の弟 であり、伊勢 国 守護 職 となった北条 時 房 に与 えられる。(参考 文献 :『吾妻 鏡 』) - 1338

年 (建 武 5年 )-南朝 の重臣 であった北畠 親房 の三男 ・北畠 顕能 が伊勢 国司 となり、飯高 郡 と飯野 郡 を含 む伊勢 国 における雲出川 以南 の南 伊勢 地域 を掌握 。 - 1567

年 (永 禄 10年 )-織田 信長 の侵攻 に備 え、北畠 具 教 が飯高 郡 細 首 に細 首 城 を築城 。 - 1569

年 (永 禄 12年 )-織田 信長 軍 の木下 藤吉郎 らによって阿坂 城 が落城 。次 いでの大河内 城 の戦 い後 、織田 信長 の次男 ・織田 信雄 が北畠 具 房 の養子 となる。(信長 による具 教 との和睦 策 。) - 1576

年 (天正 4年 )-織田 信長 により、北畠 一門 滅亡 。 - 1577

年 (天正 5年 )-生 き延 びていた北畠 具 親 が飯高 郡 森 城 で挙兵 するも、織田 信雄 によって鎮圧 ・落城 。

- 1580

年 (天正 8年 ) -織田 信雄 が細 首 城 を改築 し、松ヶ島 城 として築城 。火事 で消失 した度会 郡 田丸 城 から松ヶ島 城 に遷った。 - 1582

年 (天正 10年 )-本能寺 の変 により織田 信長 死亡 。北畠 具 親 が伊勢 五箇 篠山 で再挙 するも、再 び織田 信雄 軍 に敗北 。 - 1584

年 (天正 12年 )-羽柴 秀吉 と織田 信雄 が対立 。羽柴 秀吉 の命 で蒲生 氏 郷 が松ヶ島 城 入城 。北畠 具 親 は蒲生 氏 客 臣 となる。

蒲生 氏 郷 による松坂 開府 後 の歴史

- 1585

年 (天正 13年 )-蒲生 氏 郷 が飯高 郡 矢川 庄 「四 五 百 の森 」(よいほのもり)における松坂 城 の築城 および松ヶ島 城 の解体 を開始 。 - 1586

年 (天正 14年 )-北畠 具 親 が病没 。 - 1588

年 (天正 16年 ) -蒲生 氏 郷 が松坂 城 築城 を終 え、入城 。築城 された四 五 百 の森 がある矢川 庄 周辺 を「松坂 」と名付 ける。 - 1590

年 (天正 18年 )-蒲生 氏 郷 が陸奥 国 会津 に国替 え。 - 1591

年 (天正 19年 )-服部 一 忠 が松坂 城主 となる。 - 1598

年 (慶長 3年 ) -豊臣 秀吉 が病死 。 - 1600

年 (慶長 5年 ) -古田 重勝 が松坂 藩 を立 藩 し、初代 藩主 となる。 - 1603

年 (慶長 8年 ) -徳川 家康 が江戸 幕府 を開 く。 - 1619

年 (元和 5年 ) -二 代目 藩主 の古田 重治 が石見 国 浜田 城 に転 封 。徳川 家康 の十 男 ・徳川 頼宣 が紀州 藩 初代 藩主 となり、松坂 は近隣 の田丸 と白子 とともに紀州 藩 の領地 (飛 び領地 )になる。松坂 城 は松坂 代官 が預 かることとなる。なお、徳川 頼宣 は徳川 御三家 の一 つ、紀州 徳川 家 の祖 である。 - 1631

年 (寛永 8年 )-角屋 七郎 兵衛 が安 南 (現在 のベトナム)に渡航 。(のちに、松坂 木綿 の縞柄 デザインのルーツとなる柳 条 布 (りゅうじょうふ)をもたらす。) - 1635

年 (寛永 12年 )-藤堂 高 吉 が江戸 幕府 から飯野 郡 ・多気 郡 内 2万 石 の所領 を与 えられる。(翌年 、伊賀 国名 張 に移 封 。) - 1673

年 (延 宝 1年 )-三井 高利 が江戸 日本 橋本 町 一 丁目 に呉服 屋 「三井 越後屋 呉服 店 」を開店 。 - 1683

年 (天和 3年 )-三井 高利 が江戸 日本橋 駿河 町 に「越後屋 三井 両替 店 」を開店 。(呉服 店 は前年 に同 ・駿河 町 に移転 。) - 1796

年 (寛政 8年 )-本 居 宣長 が『源氏物語 』の注釈 書 『源氏物語 玉 の小 櫛 』を完成 。作品 の本質 は「もののあわれ」と説 く。 - 1798

年 (寛政 10年 )-本 居 宣 長 が『古事記 』全 44巻 の註釈 書 『古事記 伝 』を完成 。 - 1863

年 (文久 3年 ) -松坂 城 の警護 にあたる徳川 ゆかりの紀州 藩士 の住居 として、御 城 番長 屋 が建 てられる。

明治 時代 以降 の歴史

- 1871

年 (明治 4年 ) -廃藩置県 により度会 県 に属 すことに。(廃藩置県 直後 は一時 的 に和歌山 県 の飛 び地 。)松坂 城 は廃 城 。 - 1876

年 (明治 9年 ) -度会 県 が旧 ・三重 県 (安濃 津 県 )と合併 し、三重 県 が誕生 。飯野 郡 魚見 村 (現在 の松阪 市 魚見 町 )などの農民 による伊勢 暴動 が発生 [6]。 - 1877

年 (明治 10年 )-松坂 城 二 の丸 の徳川 陣屋 が火事 で焼失 。(徳川 陣屋 は紀州 藩主 が松坂 城 に赴 いた際 の居館 。) - 1889

年 (明治 22年 )-市制 ・町村 制 の施行 によって飯高 郡 松阪 町 が誕生 。(「松坂 」から「松阪 」になる。) - 1893

年 (明治 26年 )- 3月26日 -明治 の松阪大 火 。中町 から愛宕 町 一帯 で1,318戸 罹災 。 - 1893

年 (明治 26年 ) -参宮 鉄道 (現在 の紀勢本線 )松阪 駅 開業 。 - 1911

年 (明治 44年 ) -飯南 郡 図書館 (現 ・松阪 市立 歴史 民俗 資料 館 )が開館 。 - 1912

年 (大正 元年 )8月 17日 -松阪 軽便鉄道 (のちの松阪 電気 鉄道 、松阪 -大石 間 )開業 。 - 1930

年 (昭和 5年 )3月 27日 -参宮 急行 電鉄 (現在 の近鉄 山田線 )松阪 駅 開業 。 - 1930

年 (昭和 5年 ) 4月 1日 -伊勢 電気 鉄道 (津 新地 -新 松阪 間 )開業 。12月25日 に新 松阪 -大神宮 前 間 開業 。 - 1933

年 (昭和 8年 )2月 1日 -市制 の施行 によって松阪 市 が誕生 。 - 1945

年 (昭和 20年 ) 2月 4日 -米 軍 のB29により久保 町 周辺 が空襲 を受 ける。死者 8名 。 - 1950

年 (昭和 25年 )5月 23日 -松阪 競輪 場 竣工 - 1951

年 (昭和 26年 ) - 1953

年 (昭和 28年 ) -外 櫛田 橋 -宇治山田 市外 度会 橋 までの道路 (=参宮 有料 道路 )が日本 初 の有料 道路 となる[9]。 - 1956

年 (昭和 31年 )10月 15日 -六 軒 事故 が発生 。 - 1961

年 (昭和 36年 )1月 22日 -伊勢 電気 鉄道 (江戸橋 -新 松阪 )廃止 。廃 線 跡 は近鉄 道路 となっている。 - 1964

年 (昭和 39年 )12月14日 -松阪 電気 鉄道 (松阪 -大石 間 )廃止 。 - 1969

年 (昭和 44年 )10月 6日 -現在 の市役所 本庁 舎 落成 。 - 1970

年 (昭和 45年 )11月5日 -本 居 宣長 記念 館 落成 開館 。 - 1975

年 (昭和 50年 ) -国道 23号 南勢 バイパス開通 。 - 1976

年 (昭和 50年 )6月 20日 -駅前通 り拡幅 事業 のうち、新町 -黒田 町 間 完成 。 - 1980

年 (昭和 55年 ) -駅前 商店 街 (呼称 :ベルタウン)の近代 化 事業 が完成 。 - 1981

年 (昭和 56年 ) 3月 1日 -駅前通 り拡幅 事業 が全 街 区 で完成 。 - 1982

年 (昭和 57年 ) -松阪大学 (現 ・三重 中京大学 )開 学 。川井 町 に市民 文化 会館 を新築 移転 。 - 1982

年 (昭和 57年 ) 8月 1日 -台風 10号 により被害 を受 ける。死者 9人 。 - 1987

年 (昭和 62年 )6月 12日 -川井 町 に新 図書館 竣工 。 - 1988

年 (昭和 63年 ) 2月 1日 -開府 400年 および市制 施行 55周年 記念 式典 を挙行 。 - 1989

年 (平成 元年 ) -中心 商店 街 (呼称 :よいほモール)の近代 化 事業 が完成 。 - 1990

年 (平成 2年 )12月6日 -伊勢 自動車 道 久居 IC〜勢和 多気 IC開通 。市内 に松阪 ICが設 けられる。 - 2006

年 (平成 18年 )-松阪 城 が日本 百 名城 に指定 される。 - 2006

年 (平成 18年 )12月30日 -松阪 駅前 にあった三交百貨店 が閉店 。 - 2007

年 (平成 19年 )4月 15日 -国道 23号線 中 勢 バイパス、小津 町 -嬉野 新屋庄 町 間 、暫定 2車線 で供用 開始 。 - 2011

年 (平成 23年 )- 「松坂 城跡 」が国史 跡 に指定 される。 - 2012

年 (平成 24年 ) 2月 5日 -国道 23号線 中 勢 バイパス、嬉野 新屋庄 町 -津 市 境 間 、暫定 2車線 で完成 。小津 交差点 改良 完成 。市内 全 区間 で供用 開始 する。 - 2013

年 (平成 25年 )12月18日 -三重 中京大学 閉学[10]。 - 2022

年 (令 和 4年 )12月18日 -第 一 回 みえ松阪 マラソンが開催 。 - 2024

年 (令 和 6年 )5月 1日 -宝塚 一 号 墳 出土 の船形 埴輪 が地方自治体 所有 の埴輪 としては全国 初 の国宝 に指定 。 - 2024

年 (令 和 6年 )8月 29日 -台風 10号 の接近 に伴 う集中 豪雨 により、百々 川 が氾濫 して一部 の家屋 が床下 浸水 、道路 が冠水 した[11]。

行政 区域 の変遷

| まつさかし | |||||

|---|---|---|---|---|---|

|

| |||||

|

2005 | |||||

|

| |||||

|

| |||||

|

| |||||

|

| |||||

|

| |||||

|

| |||||

|

| |||||

| ウィキプロジェクト | |||||

- 1889

年 (明治 22年 )4月 1日 -町村 制 の施行 により、松坂 城下 の大 部分 (松坂 中 町 ・松坂 魚 町 ・松坂 殿町 ・松坂 新 坐 町 ・松坂 新町 ・松坂 日野 町 ・松坂 湊 町 ・松坂 愛宕 町 ・松坂 白粉 町 および松坂 川井 町 ・松坂 西町 ・松坂 本町 の各 一部 )・松坂 町 作 地 および鎌田 村 ・西岸 江村 ・垣鼻 村 ・大黒田 村 ・西之庄 村 の各 一部 の区域 をもって飯高 郡 松阪 町 が発足 。この際 、表記 が「松坂 」から「松阪 」になった[12]が、「阪 」は2010年 (平成 22年 )まで常用漢字 として登録 されておらず、同年 には当時 の市 教育 長 ・小林 寿一 が、松坂 大輔 (プロ野球 選手 )の影響 から「松 坂 市 」と間違 われることが多 かったと証言 している[13]。一方 で市内 に本店 を置 く第三銀行 は松坂 がプロ入 りした1999年 、松坂 にあやかって銀行 と松阪 市 の知名度 向上 につなげようと「がんばれ“まつざか”まつざかグッズプレゼントキャンペーン」を実施 している[14]。 - 1896

年 (明治 29年 )4月 1日 -所属 郡 が飯南 郡 に変更 。 - 1921

年 (大正 10年 )1月 1日 -飯南 郡 鈴 止 村 を編入 。 - 1924

年 (大正 13年 )4月 1日 -飯南 郡 港 村 の一部 (大字 鎌田 ・松阪 ・石津 ・荒木 ・郷津 ・高 町屋 ・大口 )を編入 。 - 1931

年 (昭和 6年 )4月 1日 -飯南 郡 神戸 村 を編入 。 - 1933

年 (昭和 8年 )2月 1日 -市制 施行 して松阪 市 となる。 - 1948

年 (昭和 23年 )12月25日 -飯南 郡 朝見 村 ・松江 村 を編入 。 - 1951

年 (昭和 26年 )12月1日 -飯南 郡 伊勢寺 村 を編入 。 - 1952

年 (昭和 27年 )12月1日 -飯南 郡 機 殿村 を編入 。 - 1954

年 (昭和 29年 )10月 15日 -飯南 郡 花岡 町 ・松尾 村 ・港 村 ・西黒部 村 ・一志 郡 阿坂 村 ・松ヶ崎 村 ・多気 郡 東黒部 村 を編入 。 - 1955

年 (昭和 30年 )3月 15日 -一志 郡 宇気 郷 村 の一部 (大字 柚原 ・飯福田 ・与原 ・後山 )を編入 。 - 1955

年 (昭和 30年 )4月 1日 -飯南 郡 射和 村 ・大石 村 ・漕 代 村 ・茅 広江 村 を編入 。 - 1957

年 (昭和 32年 )10月 1日 -飯南 郡 大河内 村 ・櫛田 村 を編入 。 - 1989

年 (平成 元年 )3月 31日 -多気 郡 明和 町 と境界 変更 。 - 2002

年 (平成 14年 )5月 17日 -多気 郡 明和 町 と境界 変更 。 - 2005

年 (平成 17年 )1月 1日 -一志 郡 嬉野 町 ・三雲 町 ・飯南 郡 飯南 町 ・飯高 町 と合併 し、改 めて松阪 市 が発足 。 - 2022

年 (令 和 4年 )12月18日 -三重 県 唯一 のフルマラソン大会 、みえ松阪 マラソン2022が開催 。以降 毎年 12月 に開催 予定 [15]。

主 な松坂 商人

射和 ・中 万 エリア

国分 家 (屋号 :大国 屋 )、竹川 家 、家城 家 、山本 家 、長井 家

冨山 家 (屋号 :大黒屋 )、竹口 家 (屋号 :乳 熊 屋 )、中井 家 、小林 家 、近田 家 、堀木 家 、山上 家

松坂 城下町 エリア

鈴木 家 (伊 豆蔵 )、神部 家 (下 蔵 )、寺西 家 (雲出 蔵 )、小野田 家 (射和 蔵 )、鎌田 家 (鎌田 蔵 )、不明 (美 矢 古 蔵 )- これらを「

蔵 方 」と呼 ぶ。初期 の有力 な松坂 商人 。蒲生 氏 郷 が松坂 城 に入城 した天正 16年 (1588)に松ヶ島 から松坂 城下町 に移住 した有力 町人 。

- これらを「

三井 家 (屋号 :越後屋 )、小津 家 (屋号 :小津 屋 )、長谷川 家 (屋号 :丹波屋 )、長井 家 (屋号 :大和屋 )、殿村 家 、中川 家 、角屋 、荒木 家

その他 エリア

下蛸路 村 ・堀口 家 、清水 村 ・乾 家

その他 の歴史

江戸 時代 においては伊勢 参宮 の玄関 口 となる都市 であったが、伊勢 参宮 街道 沿 いには宿屋 や茶屋 だけでなく、『全国 遊郭 案内 』(1930年 (昭和 5年 ))によると「西 郭 」と「東 郭 」の2箇所 に遊郭 が14軒 存在 していた。前者 は現在 の川井 町 や西町 あたりで、後者 は現在 の愛宕 町 あたりである。遊郭 には芸妓 と娼妓 が在籍 し、顧客 をもてなした。滝沢 馬琴 は、伊勢 国 における遊郭 の中 では、伊勢神宮 近 くの古市 に次 ぐと評価 した。なお、『風俗 文選 』(1706年 (宝永 3年 ))には、「四 五 百 の森 」(よいほのもり)近辺 の矢川 庄 (現在 の京町 )にも遊郭 があったことがほのめかされている。- さらに

前 時代 に櫻井 祐吉 によって編集 ・発行 された『松坂 くるわの志 をり』(1902年 (明治 35年 ))によると、具体 的 な遊郭 名 として以下 が挙 げられている。東 郭 (愛宕 町 ):茱花樓 、廣 月 樓 、開 榮 舎 、豊榮 樓 、新開 樓 、春 笑 樓 、又 盛 樓 、勇 榮 樓 、末廣 樓 、明月 樓 、伊呂波 樓 、開花 樓 、花月 樓 、花 廻 家 (町 芸妓 )西 郭 (西町 、川井 町 ):満喜 樓 、春木 樓 、常盤 樓 、柏 ?樓 、残月 樓 、嬌翠樓 、開 晴 樓 、松川 樓 、鶴 聲 樓 、新 稲本 樓 、松月 樓 、錦 水 樓 、菊 家 、清川 樓 、暾香樓 、芳春 樓 、魁 春 樓 、開運 樓 、保 盛 樓 、朝日 樓 、

伊勢神宮 内宮 にある「風 日 祈 宮 」に渡 る橋 にある擬宝珠 には、「奉行 嘉 永六 癸 丑 年 六 月 吉祥 日 山口 丹波 守 源 正信 御 鋳物師 蛸 路 住 常 保 河内 作 」と刻印 されている。嘉 永 6年 (1853年 )に山口 丹波 守 の依頼 を受 け、中世 から鋳物 師 の里 だったとも言 われる飯野 郡 蛸 路 村 (現在 の上蛸路 町 )に住 み名工 とされた常 保 河内 藤原 清 長 が製作 したものであることがわかる。他 にも、妙楽寺 の梵鐘 、菅 相 寺 (松阪 天神 ) の神 牛 も常 保 河内 が製作 。なお、神 牛 は三井 の手代 山村 治助 外 二 十 七 名 が商売 繁盛 の祈願 をこめて奉納 したものであり、三越 の帳 調 「いせまつさかえちうし」の由来 となっている。松阪 三 珍 花 (松阪 ナデシコ・松阪 ハナショウブ・松阪 キク)は、江戸 時代 後期 に松坂 城 の城下町 に住 む紀州 藩士 たちが育成 を始 め、いずれも「花弁 が縮 れて垂 れる」というユニークな花 の形態 を持 つ。これら松阪 発祥 の3品種 は、明治 時代 には伊勢 撫子 ・伊勢 花菖蒲 ・伊勢 菊 とも呼 ばれて日本 全国 に広 がり珍重 された。

人口

■

■ |

■

■ | |||||||||||||||||||||||||||||||||

| ||||||||||||||||||||||||||||||||||

行政

歴代 市長

| 1 | 1933 |

1937 |

||

| 2 | 1937 |

1941 |

||

| 3 | 1941 |

1946 |

||

| 4 | 1947 |

1955 |

||

| 5 | 1955 |

1957 |

||

| 6 | 1957 |

1968 |

||

| 7 | 1968 |

1988 |

||

| 8 | 1988 |

2000 |

||

| 9 | 2000 |

2003 |

||

| 10 | 2003 |

2004 |

||

| 1 | 2005 |

2009 |

||

| 2 | 2009 |

2015 |

||

| 3 | 2015 |

|||

関連 団体

松阪 牛 連絡 協議 会 松阪 商工 会議 所 松阪 市 社会 福祉 協議 会 松阪 市 教育 委員 会 松阪 市 観光 協会 松阪 フィルムコミッション映像 文化 に対 する市民 意識 の向上 に努 め、映像 作製 の積極 的 な誘致 ・支援 を行 う。支援 内容 としては目的 にあったロケーションのご案内 やロケ地 調整 、撮影 支援 など。

議会

市議会

定数 :28名 任期 :令 和 3年 8月 1日 -令 和 7年 7月 31日 議長 :山本 芳 敬 (就任 :令 和 4年 8月 17日 )副 議長 :米倉 芳 周 (就任 :令 和 4年 8月 17日 )

| 9 | |

| 6 | |

| 5 | |

| 3 | |

| 5 | |

| 0 |

衆議院

| 56 | 122,772 |

○ | ||||

| 67 | 64,507 |

○ | ||||

| 35 | NHKと |

7,329 |

○ |

産業

名産

松阪 牛 松阪 豚 松阪 鶏 焼 き肉 老 伴 (柳屋 奉 善 )鈴 最中 松阪 万古 松阪 木綿 -明治 時代 では松阪 市 や明和 町 に織物 工場 などが約 千 軒 あったが、現在 は製造元 は明和 町 に1軒 のみ松阪 赤 菜 鈴屋 の牛 肉 まん深野 和紙 伊勢 茶 (松阪 茶 、飯南 茶 、飯高 茶 )- エスカルゴ(

三重 エスカルゴ開発 研究所 ) - さわ

餅 [21][22] - あら

竹 の駅弁 (新 竹 商店 ) -三重 県内 で唯一 残 った駅弁 屋 。松阪 牛 の黒毛 和牛 を素材 に扱 う - あられ

茶漬 け -米 の代 わりに田舎 あられを使 ったお茶漬 け

かつての名産

伊勢 白粉 (いせおしろい) -丹生 水銀 を原料 とした射和 軽 粉 。化粧 品 や薬品 として全国 で流行 。室町 時代 が最盛 期 。明治 時代 に断絶

企業

松阪 市 に本社 を置 く企業

かつて存在 した企業

松阪 市 に工場 を置 く企業

姉妹 都市 ・提携 都市

海外

友好 都市

国内

提携 都市

-

浜田 市 (島根 県 ):松坂 二 代目 藩主 の古田 重治 の転 封 先 であり、初代 浜田 藩主 となった。第 十 二 代 浜田 藩主 の松平 廉 定 は、本 居 宣 長 から源氏物語 の聴講 を受 けた返礼 として、宣長 に駅 鈴 を授与 。駅 鈴 はその後 の松阪 のシンボルとなっている。

教育

大学 ・短期大学

三重 中京大学 (2013年 12月18日 閉学[10])三重 中京大学 短期大学 部 (2011年 10月 17日 閉学[10])

専修 学校

松阪 看護 専門 学校 三重 県 農業 大 学校 (専修 学校 専門 課程 )

高等 学校

中学校

多気 町 松阪 市 学校 組合 立 多気中 学校 (射和 小学校 区 が学区 、学校 所在地 は多気 郡 多気 町 )三重 中学校

小学校

なお、

特別 支援 学校

図書館

松阪 市 図書館 (松阪 図書館 ・嬉野 図書館 )

施設

病院

-

松阪 市民 病院 -

松阪中央総合病院 -

済生会 松阪 総合 病院

郵便

(2012

以上 は集配 局 で、この他 窓口 業務 のみを行 う郵便 局 が35箇所 (うち簡易 郵便 局 が4箇所 )ある。

- ゆうちょ

銀行 名古屋 支店 松阪 出張所 (松阪 郵便 局 と併設 。ATMはホリデーサービス実施 。)名古屋 支店 メガマート松阪 川井 町 店内 出張所 (ATMのみ/ホリデーサービス実施 )名古屋 支店 松阪 市役所 内 出張所 (ATMのみ/ホリデーサービス実施 )

- その

他 簡易 郵便 局 を除 く各 郵便 局 にATMが設置 されており、松阪 駅前 ・松阪 久保 ・六 軒 ・松阪 徳和 ・松阪 船江 ・嬉野 ・粥見 ・宮前 の各 郵便 局 ではホリデーサービスを実施 。

※

- 「515-00xx」「515-01xx」「515-02xx」「515-08xx」「515-11xx」「515-21xx」=

合併 以前 からの松阪 市域 (後述 の地域 を除 く)および旧 三雲 町 域 。松阪 郵便 局 の集配 担当 。 - 「515-12xx」=

大石 町 、小片野 町 、茅原 町 、広瀬 町 、六呂木 町 。大石 郵便 局 の集配 担当 。 - 「515-23xx」「515-24xx」=

飯福田 町 、小野 町 、大阿坂 町 、小阿坂 町 、美濃田 町 、与原 町 、柚原 町 、後山 町 および旧 嬉野 町 域 。嬉野 郵便 局 の集配 担当 。 - 「515-13xx」「515-14xx」=

飯南 町 深野 、飯南 町 横野 、飯南 町 下仁柿 、飯南 町 上仁柿 、飯南 町 粥見 、飯南 町 向粥見 、飯南 町 有間野 。粥見 郵便 局 の集配 担当 。 - 「515-15xx」=

旧 飯高 町 域 東部 。宮前 郵便 局 の集配 担当 。 - 「515-16xx」「515-17xx」=

旧 飯高 町 中西部 域 。川俣 郵便 局 の集配 担当 - 「519-21xx」=

上蛸路 町 、下蛸路 町 、中万 町 、八太 町 、射和 町 、阿波曽 町 、庄 町 、御麻生薗 町 (および多気 郡 多気 町 の一部 地域 )。多気 郵便 局 (多気 町 相可 )の集配 担当 。

交通

鉄道

駅 の北口 と南口 は改札 によって隔 てられているため通 り抜 けができない。南北 の連絡 通路 となる地下道 が存在 するが、駅 からやや離 れており、特 に北口 側 からの視認 性 が課題 。- タクシー

乗 り場 が北口 、南口 両方 に存在 。 - バス

乗 り場 が南口 側 に存在 。

東海旅客鉄道 (JR東海 )

近畿日本鉄道 (近鉄 )

路線 バス

高速 バス

東京 高速 線 :大宮 駅 ・池袋 駅 ・新宿 駅 ・立川 駅 ・横浜 駅 -松阪 駅前 ・伊勢 市 駅前 ・鳥羽 BC (三重交通 、三 交伊勢 志摩 交通 、西武 観光 バス) ※夜行 東京 駅 ・横浜 駅 -名古屋 駅 ・松阪 市民 文化 会館 前 ・近鉄 松阪 駅 ・宇治山田 駅 (青木 バス) ※夜行

一般 路線 バス

コミュニティバス・デマンド交通

ラストワンマイルモビリティ

- シェアサイクルやキックボードの

設置 ポートは無 し。(2024年 時点 ) 松阪 駅 南口 付近 にある松阪 駅 観光 センターでレンタサイクル貸 し出 しは行 われている。

道路

港湾

空港

名所 ・旧跡 ・観光 スポット・祭事 ・催事 など

伊勢 参宮 街道

近世 においては伊勢神宮 への参拝 道 として、伊勢 参宮 街道 が整備 されていた。日永 の追分 で東海道 から分岐 し、白子 、津 、松阪 、斎宮 を経由 して伊勢神宮 に至 ることができた。現在 の松阪 市 日野 町 にあたる場所 において、和歌山 街道 への分岐 があった。(分岐 を示 す道標 が存在 。)現在 の松阪 市 本町 と西町 をつなぐ坂内川 に架 かる大橋 は伊勢 参宮 街道 上 にあるが、大橋 と和歌山 街道 分岐 までの地区 には多 くの松坂 商人 ゆかりの場所 が残 っている。江戸 時代 にはお伊勢参 り(お陰 参 り)の旅人 が行 き交 い、松坂 商人 の反映 に繋 がったとされる。安土 桃山 時代 に蒲生 氏 郷 が松坂 城 を築城 する際 、松ヶ島 城 時代 には海岸 線 を通 っていた参宮 街道 を松坂 城下町 の中 に移動 させた。(松ヶ島 城下町 そのものを松坂 城下 に移転 。)これが、後 の江戸 時代 におけるお伊勢参 りの旅行 需要 取 り込 み、松坂 商人 の反映 の基礎 となっているとされる。

名所 ・旧跡

松坂 城 跡 -国 史跡 。春 は梅 、桜 、藤 の名所 となる。秋 には紅葉 の名所 となる。伊勢 参宮 街道 鈴屋 (本 居 宣長 旧宅 ) -国 指定 特別 史跡 。現在 は、松阪 城跡 の側 に移築 されている。本 居 宣長 記念 館 及 び本 居 宣長 ノ宮 御 城 番 屋敷 (重要 文化財 ) -紀州 藩 松阪 領 において、松坂 城 の警護 にあたる徳川 ゆかりの紀州 藩士 の住居 。殿町 (旧 同心 町 ) -紀州 藩 松阪 領 の町奉行 所 などに勤 める「同心 」とよばれた武士 達 が住 んでいた一角 。生垣 が美 しく刈 り込 まれた静 かな佇 まいとともに、当時 の家屋 が何 軒 か残 っている。松阪 市立 歴史 民俗 資料 館 -国 登録 有形 文化財 。1階 には蒲生 氏 郷 や伊勢 参宮 街道 ゆかりの展示 があり、2階 には小津 安 二郎 松阪 記念 館 がある。三井 家 発祥 地 -市 指定 史跡 旧 小津 清左衛門 家 (旧称 :松阪 商人 の館 ) -市 指定 史跡 。江戸 期 の豪商 の屋敷 。旧 長谷川 治郎 兵衛 邸 -国 指定 重要 文化財 。江戸 期 の豪商 の屋敷 。かつて紀州 藩 勢 州 奉行 所 があった庭園 が見 どころ。原田 二郎 旧宅 -市 指定 有形 文化財 。もとは紀州 藩士 の屋敷 。本 居 宣長 旧宅 跡地 -鈴屋 は松坂 城跡 隣 に移築 されているため、今 は長男 の春 庭 宅 と土蔵 が残 されている。見 庵 (旧 小泉 家 住宅 主 屋 ) -紀州 藩 御 目見 医師 で、本 居 宣長 と親交 があった小泉 家 の住宅 跡 。宣長 に関 する展示 などがある。新 上屋 跡 -本 居 宣長 と賀茂真淵 が出会 った「松坂 の一夜 」の舞台 となった旅宿 跡 。松浦 武四郎 記念 館 松浦 武四郎 生誕 地 平家 六 代 の墓 -平清盛 のひ孫 であり、平家 嫡流 最後 の人物 である六 代 (平高 清 と呼 ばれることもある)の墓 。壇ノ浦 の戦 い(源平 合戦 )後 、出家 して妙 覚 と名乗 り、日川 の里 に隠 れすんだという落人 伝説 が残 る。瑞巌寺 庭園 -松阪 市 指定 文化財 。宝塚 古墳 -国 の史跡 。阿坂 城 跡 (国 の史跡 ) -伊勢 国司 三 代目 ・北畠 満 雅 が築城 。別名 は白米 城 。大河内 城跡 (県 指定 史跡 )-伊勢 国司 の北畠 具 教 ・具 房 親子 が、織田 信長 や滝川 一益 と戦 った「大河内 合戦 」の舞台 松ヶ島 城跡 (県 指定 史跡 )朝見 遺跡 -平安 時代 の遺跡 [25]。中坪 遺跡 -奈良 時代 から室町 時代 の遺跡 [26]。- ちとせの

森 (本 居 宣長 奥 墓 )-国 指定 史跡 。奥 墓 周辺 には山桜 の森 が広 がる。 射和 ・中万 の町並 み -竹川 家 や国分 家 など、かつての豪商 の家 が数多 く残存 。珍 布 峠 (めずらしとうげ) -江戸 時代 に松坂 と紀州 を繋 いだ旧 和歌山 街道 にある

神社 仏閣 など

松阪 神社 -平安 時代 以前 の創立 。松坂 城 築城 以前 は「意 悲神社 」(おいじんじゃ)と呼 ばれていた。愛宕山 龍泉寺 -寺 伝 では、聖武天皇 が行基 に勅 し、現在 の松阪 市 嬉野 町 滝之川 に一宇 を建立 されたのが始 まりとされる。三門 は松ヶ島 城 裏門 を移築 したものとも言 われるが確証 は無 い。岡 寺山 継 松寺 -天平 15年 に聖武天皇 の勅願 により行基 菩薩 が建 てた日本 最初 の厄除 観音 。3月の初午 大祭 では大 きく賑 わう。樹 敬 寺 -本 居 宣 長 の墓 が国 の史跡 。宣長 の長男 春 庭 と妻 壱岐 の墓 、先祖 の歴代 小津 家 の墓 もある。来迎寺 -三井 家 の菩提寺 。事業 成功 のご利益 があるとされる。機 殿 神社 -伊勢神宮 内宮 の所管 社 であり、2社 から成 る。毎年 5月 と10月 に伊勢神宮 の神 御衣 祭 にお供 えする御衣 奉 織 を行 う。朝田 寺 -平安 初期 にに開 創 。本尊 は国 の重要 文化財 。春 には牡丹 の名所 となる。伊勢山 上 飯福田 寺 -文武 天皇 の時代 に開 創 大石 不動院 -弘法大師 が造 ったとされる不動明王 像 がある泰 運 寺 -春 には桜 とシャクナゲが咲 き、秋 には紅葉 の名所 となる。八角 銅 鐘 は県 の有形 文化財 花岡 神社 -元 伊勢 「飯野 高宮 」の伝承 地 の一 つ牛 場 神社 -元 伊勢 「飯野 高宮 」の伝承 地 の一 つ飯野 高宮 神山 神社 -元 伊勢 「飯野 高宮 」の伝承 地 の一 つ

観光 スポット

名松線 (めいしょうせん)沿線 -松阪 駅 と伊勢奥津 駅 を結 ぶローカル鉄道 。車窓 からは四季 折々 の風景 が楽 しめる。名称 は、もともとは名張 駅 と松阪 駅 を繋 ぐ予定 であったことに由来 。幾度 もあった廃 線 の危機 から蘇 った歴史 を持 つことから、奇跡 のロ ーカル線 とも称 される。三重 県立 白山 高等 学校 が「胸 きゅん」ポスターで魅力 をPR中 松阪 木綿 手織 りセンター -松坂 三井 越後 屋 の跡地 。松阪 もめんで作 られたアパレル商品 や小物 が購入 可能 。松阪 市 文化財 センター - 1923年 (大正 12年 )築 の旧 鐘 渕 紡績 松阪 支店 の原綿 製品 倉庫 - はにわ

館 - うきさとむら

松 燈 庵 -松阪 城跡 や御 城 版 屋敷 近 くにある食事 処 割烹 旅館 ・八千代 -大広間 などは国 の登録 有形 文化財 - みえこどもの

城 河津 桜 ロード -笠松 町 にある河津 桜 の名所 小津 安 二郎 青春 館 -令 和 2年 に閉館 、松阪 市立 歴史 民俗 資料 館 の2階 の展示 に移転 小津 安 二郎 資料 室 -宮前 尋常 高等 小学校 に代用 教師 として赴任 していた際 のゆかりの品 を展示 深緑 茶房 深野 棚田 のだんだん畑 -室町 時代 中期 から江戸 時代 初期 にかけて開拓 されたと言 われる石積 みの棚田 香 肌 峡 (かはだきょう)蓮 ダム(はちすダム) -香 肌 峡 の奥 にある大型 ダム。展望 台 もある。春 には桜 の名所 となる。

体験

松阪 木綿 手織 りセンター -松阪 もめんを使 った機織 り体験 が可能 。八幡屋 (松阪 もめんきもの観光 レンタルセンター) -松阪 もめんの着物 ・浴衣 のレンタル着用 が可能 。伊勢山 上 飯福田 寺 -大峯 山登 りを伴 う修験 道 の修行 が可能 。寺 の敷地 内 には体験 宿泊 施設 「伊勢山 上 ・行者 の宿 」があり、写経 体験 ・薪割 り体験 ・豆 (大豆 )ごはんづくり体験 なども可能 。岡 寺山 継 松寺 -写経 や書道 の体験 ができる。

レジャー

赤目 一志 峡 県立 自然 公園 道 の駅 飯高 駅 香 肌 峡 温泉 いいたかの湯 松阪 農業 公園 ベルファーム - イングリッシュガーデン。春夏秋冬 毎 に様々 な花 が咲 き誇 る。- ウエストパーク

松阪 -冬 から春 にかけてはイチゴ狩 りが可能 。 松名瀬 海水浴 場 -近 くにフィッシングパークもある松阪 競輪 場 松阪 森林公園 松阪 わんわんパラダイス森 のホテル スメール -愛犬 と宿泊 可能 な温泉 リゾートホテル- エバーグレイズ

香 肌 峡 (公営 の「リバーサイド茶 倉 」を事業 賃貸 に改 め2024年 にオープン)[27] 高須 町 公園 オートキャンプ場 松阪 市 中部 台 運動公園 松ヶ崎 公園 相津 峠

ハイキング

枡形山 観音岳 堀坂山 髭 山 白猪山 烏岳 局ヶ岳 三峰山 高見山

祭 り

粥 だめし火 だめし (1月 14日 、阿 射 加 神社 )愛宕 市 (1月 24日 、愛宕山 竜泉寺 )星 まつり (2月 節分 、善福寺 )- よいよい

神事 (2月 11日 、和屋 町 ・立田 町 ・朝田 町 ) (2月 15日 、大乗寺 ) 初午 大祭 (3月 最初 の午 の日 、岡寺 )宣長 まつり(4月 上旬 の日曜日 )奥 香 肌 湖 春 まつり (4月 上旬 の日曜日 )伊勢山 上山 開 き (4月 の日曜日 、飯福田 寺 )神 御衣 奉 織 始 祭 (5月 1日 ・10月1日 、神 麻績 機 殿 ・神 服 織機 殿 )神 御衣 奉 織 鎮謝祭 (5月 13日 ・10月13日 、神 麻績 機 殿 ・神 服 織機 殿 )嬉野 うきさと祭 り (6月 上旬 の日曜 、嬉野 小原 町 )古田 重勝 墓前 祭 (6月 16日 、愛宕山 竜泉寺 )堀坂 大 権現 祭礼 (6月 30日 〜7月 1日 、堀坂山 )虫 おくり (7月 13日 、和屋 町 )湯 たて神事 /お湯 神事 (7月 15日 、御厨 神社 )祇園 まつり(7月 中旬 の土 ・日曜日 、八雲神社 ・松阪 神社 ・御厨 神社 、射和 寺 )嬉野 おおきん祭 り (7月 中旬 の土曜 、松阪 市 嬉野 地域 振興 局 )愛宕山 の火渡 り (7月 24日 、愛宕山 竜泉寺 )輪 越 し/夏越 し (7月 25日 、松阪 神社 ・御厨 神社 ・八雲神社 )松阪 みなとまつり(7月 最終 土曜 、休止 中 )四 万 六 千 日 (8月 9日 、岡 寺山 継 松寺 )- かんこ

踊 り (8月 13日 〜16日 、猟師 町 ・松崎浦 町 ・8月 16日 西野 町 ) 宮前 盆踊 り (8月 13日 、花岡 神社 )- ふるさと

川俣 夢 まつり (8月 13日 、川俣 小学校 ) 香 肌 峡 もり夏 祭 り (8月 14日 、飯高 町 森 )- はぜ

夏 祭 り (8月 15日 、飯高 林業 総合 センター) 朝田 地蔵 会式 (地蔵 盆 ) (8月 23日 、朝田 寺 )八朔 祭 (8月 31日 〜9月1日 、大石 不動院 )炎 の祭典 (9月 28日 、来迎寺 (白粉 町 ))伊勢山 上 秋季 大会 式 (閉山 式 ) (10月 、飯福田 寺 )宮前 Festival(10月 最終 または11月第 1日曜 、飯高 駅 芝生 広場 )氏 郷 まつり(11月3日 )本 居 宣長 墓前 祭 (11月5日 、妙楽寺 )飯南 ふれあい祭 (11月 中旬 の土 ・日 )- ふるさと

川俣 いも祭 り (11月23日 、川俣 小学校 )

出身 者 とゆかりの有名人

武士 関係 者

蒲生 氏 郷 -戦国 武将 。松坂 城 を築城 し「松阪 開府 の祖 」と称 される。藤堂 高 吉 -藤堂 高虎 の養子 。現在 の松阪 市 東部 や明和 町 あたりが所領 。のちに名張 に移 り、名張 藤堂 家 の祖 となる。福井 文 右 衛門 -名張 藤堂 家 伊勢領 の初代 代官 。名張 藤堂 家 に代 わって松阪 市 東部 や明和 町 あたりを統治 。神 服 織機 殿 神社 の境内 に水路 を通 し、領民 の生活 を救 った。代官 所 跡地 は現在 の松阪 市 保津 町内 にある。

政治 家

田村 憲 久 -自民党 衆議院 議員 。厚生 労働 大臣 。松阪 高等 学校 卒業 。田村 元 の甥 。田村 元 -衆議院 議長 。通産 大臣 。労働 大臣 。運輸 大臣 。自民党 最高 顧問 。運輸 大臣 時代 は成田 国際 空港 開港 に向 けて地域 住民 との調整 などに尽力 。田村 秢 -衆議院 議員 。翼賛 政治 会 、大 日本 政治 会 、日本 進歩 党 に所属 。田村 元 の父 。中川 正 春 -立憲 民主党 衆議院 議員 。文部 科学 大臣 。坂口 力 -公明党 衆議院 議員 。厚生 労働 大臣 。三重 県立 松阪 北 高校 卒業 。野呂 昭彦 -衆議院 議員 。松阪 市長 を経 て三重 県 知事 。野呂 恭一 -衆議院 議員 。厚生 大臣 。野呂 昭彦 の父 。濱口 誠 -国民 民主党 参議院 議員 。自動車 総連 特別 中央 執行 委員 。森本 哲生 -民主党 衆議院 議員 ・三重 県議会 議員 。梅川 文男 -第 6代 松阪 市長 。田村 元 とは先輩 ・後輩 関係 。山中 光茂 -松阪 市長 ・三重 県議会 議員 。松下 政経 塾 出身 。医師 。佃 安之 丞 -大正 時代 の衆議院 議員 。伊勢 国 飯野 郡 機 殿村 出身 。三重 県 医師 会長 や大 日本 医師 会 理事 などを歴任 。堀木 鎌 三 -参議院 議員 。第 一 次 岸 信介 改造 内 閣 の厚生 大臣 。松阪 市 中万 の豪商 ・堀木 家 が生家 。

官僚

東畑 四郎 -一志 郡 出身 。農林 水産 事務次官 。

経済 人

三井 高利 -江戸 時代 の豪商 。三井 グループの始祖 。角屋 七郎 次郎 -代々 この名 を名乗 った商人 。2代目 から10代目 まで松阪 に住 んだ[28]。角屋 七郎 兵衛 -江戸 時代 の朱印船 貿易 家 。現在 のベトナムとの貿易 に尽力 。鎖国 令 で帰 れずホイアンで日本人 街 の長 となった。鎌田 又八 -江戸 時代 に剛力 無双 を誇 った商人 勝間田 清左衛門 -一大 観光 地 である箱根 の芦 ノ湯 を干拓 。大谷 嘉兵衛 -明治 期 の茶 商 。貴族 院 議員 。原田 二郎 -明治 期 の実業 家 。最初 は大蔵省 入省 。横濱 第 七 十 四 国立 銀行 (現 ・横浜銀行 )頭取 。國分 勘兵衛 -国分 グループ本社 設立 者 ・カルピス食品 工業 社長 。冨山 与三 兵衛 -松坂 商人 の先駆 者 。天正 13年 (1585)に小田原 で呉服 商 を開始 。その後 、江戸 に移 る。竹口 作兵衛 勝義 - ちくま味噌 の起源 である乳 熊 屋 作兵衛 商店 を深川 永代 橋 に開業 。赤穂 浪士 の大高 源 吾 とは俳諧 仲間 。竹川 竹 斎 -当時 鳥羽 藩 領 だった伊勢 国 飯野 郡 射和 村 に射和 文庫 を開設 。勝 海舟 に政治 に係 る助言 などを行 う。中川 九 左衛門 -明治 9年 に伊勢 暴動 のきっかけとなってしまった嘆願 書 を提出 。飯野 郡 魚見 村 の戸長 。奥田 碩 -トヨタ自動車 社長 。日本 経団連 会長 。三重 県立 松阪 工業 高校 卒業 。村林 聡 -三菱 UFJリサーチ&コンサルティング社長 、ディーカレット会長 。安保 正敏 -三重交通 社長 、東海テレビ放送 社長 。井村 二郎 -井村 屋 グループ創業 者 。石原 恒和 - ゲームプロデューサー、ゲームクリエイター。株式会社 ポケモン代表 取締役 社長 ・CEO。母親 が松阪 市 出身 。鈴木 修司 - BEAMS JAPAN ディレクター。岩城 稜 - ファッションデザイナー。

学者 ・文化 人

石原 壮 一郎 - コラムニスト。扶桑社 刊 「大人 シリーズ」など。星合 八 碩 -江戸 時代 の囲碁 棋士 植村 政勝 -江戸 時代 の本草学 者 ・隠密 。奥田 三角 -江戸 時代 の儒学 者 。宇田 荻 邨 -日本 画家 。大辻 隆弘 -歌人 。松本 駝堂 -江戸 時代 の本草学 者 ・外科医 。本 居 宣長 -江戸 時代 の国学 者 。『古事記 』の詳細 な註釈 書 『古事記 伝 』の著者 。『源氏物語 玉 の小 櫛 』では『源氏物語 』の本質 は「もののあはれ」と提唱 。本 居 春 庭 -江戸 時代 の国学 者 。『詞 八 衢』『詞 通路 』の著者 。大淀 三 千 風 -江戸 時代 の俳人 。射和 村 の豪商 出身 。曾我 蕭 白 -江戸 時代 の絵師 。朝田 寺 への滞在 時 に多 くの作品 を残 した。丹羽 正伯 -江戸 時代 の本草学 者 。森 壺 仙 -江戸 時代 の商人 であり『宝 暦 咄し』の著者 。犬 が伊勢参 りをしたエピソードなどを記 す。丹羽 保次郎 - NE式 写真 電送 装置 の開発 者 。東京電機大学 初代 学長 。松浦 武四郎 -幕末 から明治 にかけての探検 家 。北海道 の名付 け親 。世 古格 太郎 -幕末 勤王 家 。酒造 業 の豪商 出身 。明治 5年 (1872年 )の「壬 申 検査 」にて、松坂 城 などの撮影 を実施 。小津 安 二郎 -世界 的 な映画 監督 。青春 時代 を松阪 で過 ごす。三重 県 飯南 郡 宮前 尋常 高等 小学校 の代用 教員 も経験 。梶井 基次郎 -小説 家 。松阪 を舞台 にした小説 『城 のある町 にて』を執筆 。佐佐木 信綱 -歌人 ・国文学 者 。第 1回 文化 勲章 受章 者 。幼少 の一 時期 を松阪 で過 ごす。堀木 克三 -大正 期 の文芸 評論 家 。射和 村 出身 。太宰 治 の『人間 失格 』に登場 する「堀木 」のモデルとする説 がある。東畑 精一 -経済 学者 ・農学 者 。近藤 隆夫 - スポーツライター[29]。根来 龍 之 -経営 情報 学者 。垣鼻 町 出身 。東谷 穎人 - スペイン文学 研究 者 。神戸市外国語大学 学長 。牧戸 太郎 -作曲 家 ・編曲 家 [30]。矢野 眞和 -教育 学者 ・工学 者 。伊藤 正臣 -漫画 家 。松本 次郎 -漫画 家 。『いちげき』など。柚 月 純 -漫画 家 。柴田 昌弘 -漫画 家 。『紅 い牙 ブルーソネット』など。- まぁやん -

漫画 家 。玉城 町 出身 、松阪 市 在住 。『全力 警察 24時 !』など。s 和田 勉 -演出 家 ・映画 監督 。小学校 中頃 に鹿児島 県 鹿屋 市 へと転居 。伊藤 潤一 -書家 。藤原 康博 -美術家 。

芸能人 ・マスコミ

- あべ

静江 -女優 ・歌手 。 上原 香代子 -歌手 、ダンサー。宇都美 慶子 - シンガーソングライター。梅田 悠 -女優 ・元 SDN48。桂 文 我 -落語 家 。岸 尾 だいすけ -声優 。沢本 忠雄 -俳優 。笑 福 亭 生 喬 -落語 家 。田端 義夫 -歌手 。田村 真子 - TBSアナウンサー。政治 家 ・田村 憲 久 の長女 。出口 陽 -歌手 ・元 SKE48。西野 カナ -歌手 。野田 愛 実 -歌手 ・ミュージシャン。松本 華奈 -女優 ・声優 。村田 奈津 実 - タレント。山口 みのり - MC・ナレーター。赤飯 - バンド「オメでたい頭 でなにより」のボーカル。山本 亜 依 -女優 ・元 AKB48。山本 由香 (神谷 由香 ) -元 SKE48。- りかりこ -

双子 モデル・クリエイター。 - ゆめちん(

石倉 侑芽)-元 cancam読者 モデル・インフルエンサー。 金谷 みひろ - モデル・女優 。- でか

美 ちゃん -歌手 ・タレント。 足立 悠 佑 -俳優 。嶋田 光希 -静岡朝日 テレビアナウンサー。川島 海 荷 -女優 。2022年 7月 の月刊 旅 色 で松阪 市 をナビゲート。重 盛 さとみ - タレント。母親 が松阪 市 出身 。林田 晋一 -放送 作家 ・構成 作家 。曾我廼家 十郎 -明治 〜大正 期 の喜劇 俳優 。嵐 翔 真 - MEN'S NON-NOモデル。松阪 市 出身 の元 横綱 ・三重 ノ海 の孫 。- おたまじゃくし

中西 - お笑 い芸人 。 - ミカヅキ

上田 - お笑 い芸人 。 小 阪 浩 己 - お笑 い芸人 。コンビ名 はスカイサーキット。永井 "ホトケ"隆 -歌手 、ギタリスト

スポーツ選手

サッカー

野球

岡林 勇 希 - プロ野球 選手 (中日 ドラゴンズ所属 )加藤 匠 馬 - プロ野球 選手 (中日 ドラゴンズ→千葉 ロッテマリーンズ→中日 ドラゴンズ所属 )西尾 歩 真 - プロ野球 選手 (福岡 ソフトバンクホークス)村田 怜 音 - プロ野球 選手 (西武 ライオンズ所属 )中西 親 志 -元 プロ野球 選手 (ヤクルトスワローズ)岡林 飛翔 -元 プロ野球 選手 (広島東洋 カープ)清水 昭信 -元 プロ野球 選手 (中日 ドラゴンズ)滝野 要 -元 プロ野球 選手 (中日 ドラゴンズ)古木 克明 -元 プロ野球 選手 (横浜 ベイスターズ→オリックス・バファローズ)・元 総合 格闘 家 。水谷 新太郎 -元 プロ野球 選手 (ヤクルトスワローズ)

相撲

レスリング

斎藤 育造 - レスリング選手 。ロサンゼルスオリンピックグレコローマン48kg級 銅 メダル。土 性 沙羅 - レスリング選手 。リオデジャネイロオリンピック69kg級 金 メダル。

競艇

その他 のスポーツ

大矢 英俊 -卓球 選手 。海田 和裕 -競輪 選手 。神谷 英 慶 - プロレスラー。大 日本 プロレス所属 [31]。玉井 希 絵 -女子 ラグビー選手 。西山 雄介 -陸上 競技 選手 。上山 紘 輝 -陸上 競技 選手 。川端 魁 人 -陸上 競技 選手 。宮本 芽依 - キックボクサー。鈴木 麻 綾 -女子 プロゴルファー井本 大雅 - F1ドライバー

その他

松阪 市 が舞台 の作品 ・ゆかりの作品

小説

梶井 基次郎 『城 のある町 にて』開高 健 『新 しい天体 』 - 「相対 的 景気 調査官 」なる役職 に就 いた主人公 が、北海道 から鹿児島 県 まで日本 全国 を巡 り、予算 消化 のためにただひたすら食 べまくるというストーリーである[32][33]。この中 に和田金 が登場 し、主人公 は和田金 を絶賛 するが、松阪 市 については「いくらか静 かな、凡庸 で、とりとめのない市 」、「この市 には顔 がない」と評 している[34]。石川 真 介 『愛 と憎 しみの伊勢 志摩 殺人 ライン』松阪 駅 、駅弁 あら竹 石川 真 介 『謀略 と欲望 の伊勢 志摩 妖鬼』松阪 駅 、駅弁 あら竹

ドラマ

- TBS

日曜 劇場 『下克上 球児 』-鈴木 亮平 主演 。深野 の沈下 橋 、深野 だんだん田 、棚田 公園 、福 信 院 、御 城 番 屋敷 、松阪 神社 、松阪 祇園 まつりなどが登場 。 - 『

高校生 レストラン』 -松岡 昌宏 主演 。中村川 に架 かる橋 などが登場 。 - 『

斎 王 の葬列 』 -浅見 光彦 シリーズ。沢村 一樹 主演 。松阪 城跡 、和田金 、松ヶ島 城跡 などが登場 。 - NHK『

永遠 のニシパ北海道 と名付 けた男 松浦 武四郎 』 -松本 潤 主演 、深田 恭子 出演 。

映画

- 『きいろいゾウ』-

宮崎 あおいと向井 理 の初 共演 作品 。宇気 郷地 区 での撮影 が行 われた。ムコとツマの家 は松阪 市 柚原 (ゆのはら)町 がロケ地 。 - 『るろうに

剣 心 最終 章 The Beginning』-御 城 番 屋敷 でのワンシーン撮影 が行 われた。

漫画 ・アニメ

- 『こちら

葛飾 区 亀有 公園前 派出所 』-両津 勘 吉 の後輩 キャラクターである法条 正義 の出身 地 が松阪 市 という設定 。 - 『サザエさん』-

平成 28年 10月 〜平成 29年 3月 の期間 、テレビアニメのオープニングに御 城 番 屋敷 を歩 くサザエさんが登場 。

音楽

乃木坂 46 20thシングル「シンクロニシティ」- Type-Aの特典 映像 「旅 する3人 ~最高 のお土産 を探 して~松阪 編 」にて、乃木坂 46メンバーの与田 祐希 ・衛藤 美 彩 ・樋口 日 奈が伊勢神宮 参拝 後 に「松阪 まるよし」鎌田 本店 を訪 れ、松阪 牛 を食 している。- AKB48 58thシングル「

根 も葉 もRumor」Music VideoのDance Ver.に三重 高校 ダンス部 “SERIOUS FLAVOR”(シルフレ)が出演 。また、同 曲 のダンス振付 を担当 したのはシリフレの顧問 教師 である。 野田 愛美 「サクラヒラリ」のMusic Videoにて、中部 台 公園 などが登場 。

テレビ番組

- 『

鶴 瓶 の家族 に乾杯 』- ロケで松坂 城跡 や御 城 番 屋敷 が登場 。

ゲーム

- 『

刀剣 乱舞 』 - アイテムとして登場 する「小 雲雀 (こひばり)」のモチーフは、織田 信長 から授 かった蒲生 氏 郷 の愛馬 。

ゆかりの場所 (姉妹 都市 ・提携 都市 を除 く)

東京 都 中央 区 日本橋 -江戸 時代 に三井 高利 が呉服 業 の越後屋 を開店 。その後 、両替 店 も開店 。現代 においても日本橋 三越 本店 や、三井 本館 にその名残 をとどめている。日本橋 には他 にも、国分 グループや小津産業 といった松坂 商人 がルーツとなった企業 がある。神奈川 県 箱根 町 芦 ノ湯 エリア -温泉 旅館 である松坂屋 本店 には、江戸 時代 に本 居 宣長 が宿泊 ・滞在 。(現在 も、宣長 の号 の一 つである「芝 蘭 」の名 を冠 した荘 が旅館 の敷地 にある。)松坂屋 本店 に隣接 する東光 庵 薬師堂 が文人 墨客 の交流 の場 として存在 していたが、他 の文人 墨客 と同様 に宣長 もそこを訪問 したとされている。(時期 は不明 だが、宣長 の師 とされる賀茂真淵 も訪問 したとされている。)なお、芦 ノ湯 温泉 は、1662年 (寛文 2年 )に、松坂屋 本店 の祖 であり、伊勢 国松 坂 生 まれの勝間田 清左衛門 (もとの名 は大南 半 左衛門 )が干拓 したのが始 まりである。- ベトナム

国 ホイアン -角屋 七郎 兵衛 は現地 に日本人 町 を建設 。鎖国 令 後 は日本 への帰国 ができず生涯 をホイアンで過 ごすが、わずかに来航 する奉書 船 を通 じて手紙 のやり取 りや物産 送付 を実施 。彼 がホイアンから送 った縞 模様 の「柳 条 布 」が松阪 もめんのデザインに影響 を与 えていると言 われている。また、現地 の麺 料理 である「カオラウ」は、彼 が持 ち込 んだ伊勢 うどんがルーツと言 われている。現地 貴族 の阮氏から妻 を迎 える。晩年 は現地 に松本 寺 を建立 し、没後 はそこに葬 られた。

脚注

注釈

出典

- ^ a b “

松阪 市 の市 章 の制定 について” (2005年 1月 1日 ). 2014年 1月 26日 閲覧 。 - ^ “

松阪 市役所 公式 ホームページ”.松阪 市役所 . 2024年 1月 30日 閲覧 。 - ^ “【

新 商品 入荷 しました!】まっつぁかT シャツ”.一般 社団 法人 松阪 市 観光 協会 (2023年 7月 24日 ). 2024年 3月 19日 閲覧 。 - ^ “SBP|

三重 県立 松阪 商業 高等 学校 ”.三重 県立 松阪 商業 高等 学校 . 2024年 3月 19日 閲覧 。 - ^ “

粥見 過去 の気象 データ検索 ”.気象庁 . 2025年 1月 30日 閲覧 。 - ^ “

新 政府 を動 かした「伊勢 暴動 」”.三重 県 県 史 編纂 グループ. 2020年 8月 16日 閲覧 。 - ^

原 武史 『昭和 天皇 御召 列車 全 記録 』新潮社 、2016年 9月 30日 、106頁 。ISBN 978-4-10-320523-4。 - ^ “

松阪 市 の大火 調査 報告 ”.消防 研究所 報告 . (1952-9) 2020年 8月 29日 閲覧 。. - ^

現在 の三重 県 道 37号 鳥羽 松阪 線 。現在 は無料 。 - ^ a b c “

三重 中京大学 ”.三重 中京 大学 . 2014年 1月 26日 時点 のオリジナルよりアーカイブ。2014年 1月 26日 閲覧 。 - ^ “

台風 10号 接近 大雨 被害 松阪 の百々 川 が氾濫 周辺 は冠水 ”. NHK (2024年 8月 29日 ). 2024年 8月 29日 閲覧 。 - ^ 「

松阪 」と「松坂 」について|松阪 市 の概要 |松阪 市 (2013年 5月 24日 )2017年 2月 11日 閲覧 。 - ^ 『

中日新聞 』2010年 6月 8日 朝刊 第 二 社会 面 30頁 「常用漢字 追加 岐阜 、岡崎 、松阪 堂々 と使 える 『松坂 』誤記 減 れば 『常用 』入 り自治体 喜 び」(中日新聞社 ) - ^ 『

中日新聞 』1999年 7月 29日 朝刊 地域 経済 面 9頁 「松坂 キャンペーン実施 」(中日新聞社 ) - ^ https://www.yomiuri.co.jp/local/mie/news/20221218-OYTNT50127/

- ^ 「

若者 定住 策 示 せるか進 む中 山間 地域 の人口 減 未来 への課題 上 〜松阪 市長 選 を前 に〜」井上 喜博 「事故 撲滅 の啓発 県境 越 えて協力 紀宝 署 と新宮 署 」中日新聞 、2015年 9月 23日 付 朝刊 、三重 版 三 広域 12ページ - ^

松阪 市 ホームページ平成 20年度 松阪 市 統計 書 .2015年 2月 21日 閲覧 。 - ^

竹 上 真人 著 「特産 松阪 牛 の伝統 と未来 」、朴 恵淑 編著 編 『三重 学 』風 媒 社 、2017年 3月 30日 、199-207頁 。ISBN 978-4-8331-1118-8。 - ^

衆議院 小 選挙 区 図 (PDF)三重 県 選挙 管理 委員 会 - ^

県議会 議員 の選挙 区 と定数 Archived 2011年 4月 21日 , at the Wayback Machine.三重 県 選挙 管理 委員 会 - ^

亀井 千 歩 子 『47都道府県 和菓子 /郷土 菓子 百科 』丸善 出版 、2016年 1月 25日 、185,187頁 。ISBN 978-4-621-08975-0。 - ^ “

絶品 !さわ餅 ”. ヒーリングツアー (2011年 4月 30日 ). 2018年 3月 5日 閲覧 。 - ^ a b

松岡 樹 、佐々木 主税 「救急 車 「軽症 有料 」に賛否 出動 数 抑制 /呼 びにくい入院 しない患者 に7700円 松阪 市 きょうから」『読売新聞 オンライン』2024年 6月 1日 、朝刊 。オリジナルの2024年 6月 2日 時点 におけるアーカイブ。2024年 6月 1日 閲覧 。 - ^ “

三重 ・松阪 の救急 搬送 、入院 しなかったら「7700円 」徴収 へ…出動 急増 で「助 かる命 が助 からない」”.読売新聞 オンライン (2024年 1月 22日 ). 2024年 7月 6日 閲覧 。 - ^

松阪 市 和屋 町 朝見 遺跡 で発掘 調査 現地 説明 会 を開催 します - ^ “

室町 時代 の屋敷 地 跡 発見 松阪 ”.産経新聞 社 . 2023年 3月 31日 閲覧 。 - ^ “

松阪 に「エバーグレイズ香 肌 峡 」オープン川 眺 めながらグランピングを三重 ”.伊勢 新聞 . 2024年 3月 16日 閲覧 。 - ^ 『

伊勢 国 比 佐古 文庫 旧 蔵 文書 』国文学研究資料館 .2014年 8月 15日 閲覧 。 - ^ “

近藤 さんが“マラソンの父 ”金 栗 四 三 の半生 つづる年 のNHK大河 ドラマ主人公 ”.夕刊 三 重 (2018年 9月 29日 ). 2019年 4月 11日 閲覧 。 - ^ “

牧戸 太郎 ”.有限 会社 オフィスビッグバン. 2014年 8月 6日 閲覧 。 - ^ “

神谷 英 慶 <大神 >”.大 日本 プロレス. 2017年 4月 6日 時点 のオリジナルよりアーカイブ。2017年 4月 7日 閲覧 。 - ^ “

新 しい天体 開高 健 ”.光文社 文庫 .光文社 . 2019年 1月 1日 閲覧 。 - ^ “

開高 健 新 しい天体 ”.新潮社 . 2019年 1月 1日 閲覧 。 - ^

開高 健 『開高 健 全集 第 6巻 』新潮社 、1992年 5月 10日 、410-433頁 。ISBN 4-10-645206-5。

外部 リンク

公式 ウェブサイト松阪 市 (gyu.matsusaka) - Facebook松阪 市 (@Matsusaka_city) - X(旧 Twitter)松阪 市議会 松阪 市 観光 協会 -

松阪 市 に関連 する地理 データ - オープンストリートマップ 地図 - Google マップ