即位灌頂(そくいかんじょう)とは、11世紀ないし13世紀から江戸時代にかけて、天皇の即位式の中で行われた密教儀式で、その内容は秘儀とされていた。一般的には即位式の前に摂関家、主に二条家の人物から天皇に対して印相と真言が伝授される「印明伝授」と呼ばれる伝授行為と、即位式の中で天皇が伝授された印明を結び、真言を唱える実修行為を併せて即位灌頂と呼んでいるが、印明伝授と即位灌頂の実修を明確に区別する研究者もある[1]。ここでは印明伝授と即位灌頂を併せて説明する。

即位灌頂が生まれた背景[編集]

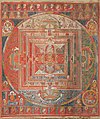

灌頂は元来、古代インドの国王即位や立太子の際行われた、灌頂水と呼ばれる水が即位する王の頭上に注がれた儀式であった。この儀式はバラモン教のヴェーダに書き記されることによって後代に引き継がれ、『ラーマーヤナ』にもラーマ王が即位式で神々から民衆に至るまで王に対して灌頂を行い、後に本来の姿であるヴィシュヌ神に戻って世を去ったと伝えられている[2]。やがてその灌頂の儀式が仏教儀式に取り入れられ、特に密教の中では伝法灌頂など重要な儀式とされるようになった。

日本に密教が伝来した9世紀に灌頂の儀礼が開始され、やがて密教の灌頂儀式が天皇の即位式に取り入れられ、即位灌頂が成立することになる。

日本に密教を伝えた中国では、皇帝の即位式に灌頂儀式が行われた形跡はない。これは日本と中国の、君主についての概念の差に起因していると考えられる。中国では皇帝の即位式は、皇帝と臣下との相互承認という色彩が強いのに対して、天孫降臨の神話を持つ日本では、即位式に宗教的な観念が入り込む余地が大きかったと見られる。また、灌頂が古代インドの国王即位の儀式に源流があるとはいえ、密教の教義に基づく印明伝授と実修からなる即位灌頂は、古代インドで行われていた儀式とは思想的にも内容的にも異なったものである[3]。

平安時代の院政期、仏法の興隆が王権の興隆に直結するという仏教的国家観が意識されるようになる。その結果、金輪聖王や十善の君などといった仏教的な名称が天皇の別称とされるようになり、即位式の中にも即位灌頂のような儀式が取り入れられるようになったとの説がある。このような状況を王権仏授説と呼ぶ研究者もいる[4]。

また古代以来、天皇が行ってきた神道儀式は中世以降衰退していった。例えば大嘗会の翌年に古くから行われてきた八十嶋祭は鎌倉初期以降行われなくなった。そして大嘗会自体や新嘗祭も、15世紀にはいったん中絶する。そのような中、天皇の宗教的権威を保つ新たな儀式として即位灌頂は生まれ、発展していったとみられる。

なお、タイ王国においても即位儀式の中に灌頂が行われているが、これはアユタヤ朝時代に、国王をバラモン教を由来とするヴィシュヌ神やシヴァ神と同一視する「テーワラーチャ(神王思想)」を取り入れたことによる。このため、ラーマ1世以降の現在のチャクリー王朝の即位式においては仏教的な儀礼を元に行っているものの、灌頂のみはバラモン僧が行うことになっている[5]。

即位灌頂の実施法[編集]

即位灌頂は、即位する天皇が摂関家、主に二条家の人物から印相と真言の伝授を受け(印明伝授)、それを即位式の中で実修する。秘儀としての性格上、記録があまり残っておらず、その内容について知ることは困難であった。しかし近年、二条家に保存されていた文書が公開され、その中に即位灌頂関連の文書もあり、即位灌頂の実践方法についての研究が進みつつある。

印相の伝授は、即位式当日に行われることが基本であったが、印明伝授者が喪に服しているなどの事由がある場合、前日になることもあった。

即位灌頂の際、天皇が結ぶ印相は金剛界大日如来を表す智拳印とされる。大日如来を表す智拳印を結ぶ点については、本地垂迹において天照大神と同一視された大日如来の印相を結ぶことによって、即位する天皇が大日如来と同一化し、至高な存在となる意味があるとされる[6]。

真言は、胎蔵界大日如来の真言ないし荼枳尼天の真言を唱えたとされる。なお、真言を唱えると言っても発声はせず、心の中で唱えた。荼枳尼天の真言は、後述する真言系寺院に伝えられている東寺方即位法でも用いられており、即位灌頂との密接な関連が指摘されている。性に関係が深い荼枳尼天が即位灌頂と関係があることについては、網野善彦が唱えたように性と天皇との関わり合いに求める説がある[7]。

天皇が印明を結び、真言を唱える実修については、かつては即位式の際、天皇が高御座まで歩いている間に行うと考えられていたが、最近の研究では高御座に着座してから行われたとされている。即位灌頂が秘儀であったことから、高御座に天皇が着座した直後、女官が天皇の顔を翳(さしば)で覆っている間に行われたと見られている[8]。

上記は江戸期における二条家の即位灌頂についての文書からの分析であるが、室町時代は、例えば後奈良天皇の宸記によれば、三印三明(つまり三つの印相と三つの真言)の伝授を受け、高御座へ進むまでに第一の印相を結び、着座後に第二、第三の印相を結ぶ方式をとっており[9]、即位灌頂の実施方法は時代によってかなり変遷があったものと推定されている。

即位灌頂の歴史[編集]

即位灌頂の開始について[編集]

即位灌頂がいつから開始されたのかということについてはいくつかの説がある。最も古い説では後三条天皇から始まったとされる。これは大江匡房が著した「後三条院御即位記」に、即位時、後三条天皇は笏を持たず、手で大日如来の印相をしていたと書かれていることによる。しかしこの記述をもって即位灌頂が行われたとするのには疑問との意見もある[10]。

二条家から近年公表された、即位灌頂に関する文章の分析から、後深草天皇から即位灌頂が始まったとの説が唱えられている。これは二条康道が記した、即位灌頂時に印明伝授を行った人物を併記した天皇家の系図によると、後深草天皇は即位時、摂政であった一条実経から即位灌頂を伝授されたとしている[11]。

後深草天皇に続く亀山天皇、後宇多天皇については即位灌頂を行ったとの資料は残っていないが、伏見天皇が即位灌頂を行ったことについては、伏見天皇宸記の記述から明らかであり、伏見天皇から即位灌頂が開始されたとする研究者もいる[12]。伏見天皇が即位灌頂を行ったことは確かであるため、遅くとも13世紀後半には即位灌頂は始まったことがわかる。

二条家と即位灌頂の開始について[編集]

即位灌頂では、多くの場合二条家の人物が印明伝授を行ってきたが、即位灌頂の誕生の経緯から二条家が深く関わっているとの説がある。

二条家初代の二条良実は、父である九条道家と不和で、有職故実に関する文書を一切引き継げなかった。そのため有職故実を重んじる鎌倉時代当時の状況下では、政治的に大きなハンディを持つことになった[13]。

当時、即位式に続いて行われる大嘗会で行われる神膳供進の儀では、天皇が摂関に儀式の作法についての助言を受け、それに基づいて儀式を進めていたが、伏見天皇即位時に関白を勤めていた二条師忠は、儀式進行に関する天皇からの問いに答えられず、苦境に立たされることになった。これは二条家に有職故実に関するめぼしい書類がなかったことによる[14]。

そのため、二条師忠は兄であり、天台座主を勤めた経験もある道玄の協力を仰ぎ、伏見天皇即位時に即位灌頂という新たなる儀式を始め、二条家が置かれた苦境から脱し、他の五摂家と対抗することをもくろんだという。これはまた、摂関が大嘗会で行われる神膳供進の儀で、天皇に儀式の進め方を伝授することが摂関の大きな存在意義となったことをヒントにして、摂関が即位する天皇に対して儀式の作法を伝授する、新たなる密教儀式を取り入れたことを意味しており、即位灌頂は摂関の存在意義の一つとなっていくことになる[15]。

この説によれば、二条家の都合がもとで開始された即位灌頂であるため、天皇の即位時、二条家が摂関を勤めていない場合、当初、即位灌頂は基本的には行われなかったものと推定する。[16]。ただ、歴代の当主が室町幕府と江戸幕府の征夷大将軍の偏諱を受けるなど武家政権と親密であった二条家は、室町時代において摂関を勤める期間が他の五摂家と比べて長かった[17]。自然、天皇の即位時に即位灌頂が行われる機会が増え、また、天皇家の側でも権威確立の手段の一つとなる即位灌頂を歓迎する面があり、やがて即位式に即位灌頂が定着していくことになる。

上記の説は歴史的に二条家が即位灌頂を勤める機会が多く、即位灌頂が二条家の家業として定着していくことについて説得力がある説である。後深草天皇の時には一条実経が行ったとされる説は、先に紹介した二条康道の記録にのみ見えて信憑性に疑問が残る。しかも二条家では、実経の後、一条家では口伝が断絶し、二条家のみが伝えていることを繰り返し強調している。また後伏見天皇の時は鷹司兼忠が即位灌頂を行ったとされているが、「この時の儀、秘さるる子細これ有り」と記され、二条家以外の人物が即位灌頂を行ったことはあくまで例外・不吉とされている。

即位灌頂と即位法[編集]

実際に天皇が即位式に際して実修した即位灌頂と並んで、天台宗と真言宗には、天皇が即位式で実修するための、即位法と呼ばれる印明と真言が伝えられている。一般的に天台宗の即位法は天台方、真言宗の即位法は東寺方と呼ばれている。天台方、東寺方とも複数の即位法が伝えられており、それぞれ印明と真言が異なる。天台方の即位法は、周の穆王が大日如来から法華経の偈を授けられたとする穆王説話などの説話をもとに、当初は高僧が天皇に対して印明伝授を行う内容であったのが、その後、摂関が印明伝授する内容になったとされる[18]。一方、東寺方の即位法は両部神道などの影響が見られるとされ、当初から摂関が天皇に伝授する内容であった[19]。

即位法はそのまま実際の即位灌頂に用いられることはなかったが、即位灌頂の成立には少なからぬ影響を与えたと見られ、特に東寺方即位法と即位灌頂との類似が指摘されている。

鎌倉時代後半から南北朝時代にかけて、天皇の存在が互いに不可欠であった摂関家と寺院勢力は、自らの存続をかけて共同で即位儀礼の中に即位灌頂を持ち込んだものと見られる[20]。鎌倉時代後期以降、持明院統と大覚寺統の争いはやがて南北朝の対立へと進み、二人の天皇が対立するようになった。また王統分裂の影響を受け、寺院勢力の中でも分派が進んだ。そうした分派それぞれが即位法を編み出し、それら即位法は、南北朝の争いが終焉しても統一されることなく現在まで伝えられることになった[21]。

二条良基の活躍と二条家の家業化[編集]

即位灌頂が二条家の家業となっていく過程で、足利義満と親密な関係を保ち、南北朝時代に四度にわたって摂関を勤め、大きな権力を握った二条良基の力が大きかったことについては諸説一致している。

二条良基は観応の擾乱に際して北朝再建に尽力した。また三種の神器が無い上に、譲国の詔を発する治天の君が不在で、やむなく広義門院を治天とし、即位にこぎつけた後光厳天皇以降の北朝が、天皇としての正統性に傷がついた状況にある中で、状況の改善に腐心した。二条良基は即位灌頂を北朝の天皇の新たな権威の源泉として、儀式としての整備を進めた。そして四度にわたり摂関を勤めた二条良基は、数代の天皇の即位時に印明伝授を行い、即位灌頂の儀礼としての定着にも大きく貢献した。その結果、即位灌頂が二条家の家業となっていく道筋を開いた。

また、二条良基は後円融天皇の大嘗会神膳供進の儀の際、後円融天皇に印相と真言を伝授し、天皇は儀式中に印相を結び、真言を唱えた。神道の儀式である大嘗会で印相を結び真言を唱えたという記録は今のところ他に見られないが、即位灌頂が天皇の即位式ばかりではなく、大嘗会にも関係があったことを示す興味深い記録である。なお、大嘗会が後柏原天皇以降いったん中絶したことが、他に記録がない原因である可能性がある。いずれにしても宮廷の重要儀式である即位式と大嘗会に、二条良基が深く関わっていたことがわかる[22]。

即位灌頂をめぐる五摂家の争論[編集]

即位灌頂は天皇の即位式に不可欠な儀式として定着するにつれ、印明伝授を主に担っていた二条家に対して他の五摂家も印明伝授を求め、しばしば争論が発生するようになった。古くは1414年、称光天皇の即位に際して関白の一条経嗣と権大納言の二条持基との間に争論があったが、印明伝授をめぐる争論が本格化するのは、二条家に印明伝授が定着した江戸時代に入ってからである。

まず1611年、後水尾天皇の即位の際、二条昭実と近衛信尹との間で争論となり、時の征夷大将軍 であった徳川秀忠の裁定によって二条昭実が印明伝授を行うことに決定した[23]。

続いて1687年の東山天皇即位の際は、時の二条家当主の二条綱平が当時、まだ16歳の若さで権大納言であり、しかも父である二条光平が死去した時、二条綱平はまだ3歳で、印明伝授の内容を父から伝えられたかどうか疑念を持たれたことから、大きな争論となった。二条家にとってさらに悪いことには、1675年の火災で二条家の文庫は全焼しており、先祖伝来の文章もほとんど失われてしまっていた。摂政の一条冬経と左大臣の近衛基煕から、まだ大臣の地位に就いておらず、父からのきちんと伝授がなされたかどうか疑わしい二条綱平ではなく、自らの家にも伝承があるので、ぜひ印明伝授を行いたいとの主張がなされた。結局この時は、霊元上皇がそれぞれの家説を確認した上で、かつて自らが受けた印明伝授を二条綱平に伝え、二条綱平が印明伝授を行うことになった[24]。

1710年の中御門天皇即位の際は、摂政の近衛家煕と右大臣二条綱平との間で争いとなった。当時二条綱平は東山天皇の崩御に伴う服忌中であり、印明伝授を行うことが危ぶまれており、太閤であった近衛基煕の強い意向もあって近衛家が印明伝授を希望した。このときも霊元上皇の裁定によって二条家が務めることとなり、服忌中の二条綱平に代わって二条吉忠が印明伝授を行うことになった[25]。

1735年の桜町天皇即位時も、関白である近衛家久が印明伝授を希望した。結局このときも中御門上皇が左大臣の二条吉忠に伝授を命じたが、中御門上皇は近衛家の伝承も尊重することを認めた[26]。

1739年、桜町天皇は二条宗基に対し、印明伝授は二条家が行い続けるよう命じた。これ以降、印明伝授は二条家が行うことが確定し、争論はなくなった[27]。

即位灌頂の終焉[編集]

江戸時代の後期になると、国学が盛んになるなどの社会の動きに対応して、仏教と神道が結びついた神仏習合に批判的な意見が見られるようになった。そのような中、即位式の仏教儀礼である即位灌頂に非難が集まるようになった。1847年の孝明天皇即位の際に行われた即位灌頂では、多くの公家たちが即位式に即位灌頂を行うことに拒否感を示した[28]。また、即位灌頂の背景にあった須弥山説などの仏教的世界観が、地球球体説・地動説・万有引力の法則などに代表される西洋天文学の導入によってその正統性が動揺していくことになり、やがてそれらは仏教における固有の真理ととして位置づけられていく一方で、社会が共有する世界観としての地位を失うことになる[29]。

1868年の明治天皇即位時には、即位式の神道儀礼化が追求された結果、仏教的な色彩は全て追放され、即位灌頂は廃止されることになった。

即位灌頂の特徴[編集]

即位灌頂は儀式として完成した江戸期、朝廷の重要事とされた。何度も繰り返された即位時の印明伝授についての争論もその重要性の表れである。争論の渦中にあった天皇や上皇、そして摂関家の人々からその重要性が繰り返し強調された[30]。

即位灌頂を中心的に担ってきた二条家では江戸期、即位灌頂の前に鎮守や天神に儀式の無事成功を祈り、印明伝授の直前には二条家を挙げて潔斎の神事を行った。即位灌頂は仏教に基づく儀式であるが、二条家が神道式の儀式で即位灌頂の無事を祈る点は、近世の公家社会は神仏習合の要素があったことを示すものである[30]。

また、即位灌頂は例えば西ヨーロッパでの君主即位に行われた塗油の儀式との比較することができよう。即位灌頂は、二条家を中心とする摂関家の人物が印相と真言を伝授し、即位する天皇が実修する。摂関家の人物が印相と真言を伝授する行為は、宗教的な儀式というよりも摂関家の家業としての色彩が強い。即位灌頂の伝授と実修から聖職者は排除されており、この点が、聖職者が即位する君主に対して行う儀式である塗油との違いである[31]。

即位灌頂を行うことにより、天皇は大日如来と同一化し、極めて高い宗教的な権威を得ることになるが、その過程で高僧など聖職者の介在がないということは、天皇は宗教界の影響力が排除された中で高い宗教的権威を持つことが可能であると言え、天皇の権威の隔絶性を意味するとされる[6]。

もっとも鎌倉時代~室町時代については、僧侶が印明伝授を行った例があることが指摘されており[32]、即位灌頂の成立からその完成に至る過程の解明が期待される。

歴代の印明伝授者[編集]

- ^ 上川 通夫「中世の即位儀礼と仏教」、408頁

- ^ 松本 郁代『天皇の即位儀式と神仏』、190~194頁

- ^ 松本 郁代「中世の即位灌頂と天皇」、99~101頁

- ^ 平 雅行「日本中世社会と仏教」、462頁

- ^ 松本 郁代『天皇の即位儀式と神仏』、194~200頁

- ^ a b 上川 通夫「中世の即位儀礼と仏教」、427~429頁

- ^ 上川 通夫「中世の即位儀礼と仏教」、422~423頁

- ^ 松本 郁代「中世の即位灌頂と天皇」、109~111頁

- ^ 小川 剛生「即位灌頂と摂関家」、175頁

- ^ 橋本 政宣「即位灌頂と二条家」、691頁

- ^ 橋本 政宣「即位灌頂と二条家」、691、692頁

- ^ 小川 剛生「即位灌頂と摂関家」、151、152頁

- ^ 小川 剛生「即位灌頂と摂関家」、153、154頁

- ^ 小川 剛生「即位灌頂と摂関家」、148~154頁

- ^ 小川 剛生「即位灌頂と摂関家」、151~154頁

- ^ 小川 剛生「即位灌頂と摂関家」、154~158頁

- ^ 小川 剛生「即位灌頂と摂関家」、170~171頁

- ^ 上川 通夫「中世の即位儀礼と仏教」、417~423頁。小川 剛生「即位灌頂と摂関家」154~158頁

- ^ 松本 郁代「真言系即位法の構成」、125~126頁。小川 剛生「即位灌頂と摂関家」158頁

- ^ 松本 郁代「真言密教界における帝王の位相」、83~85頁

- ^ 松本 郁代「真言密教界における帝王の位相」、88~91頁

- ^ 小川 剛生「即位灌頂と摂関家」、160~162頁

- ^ 橋本 政宣「即位灌頂と二条家」、707、708頁

- ^ 橋本 政宣「即位灌頂と二条家」、708~717頁

- ^ 橋本 政宣「即位灌頂と二条家」、717~723頁

- ^ 橋本 政宣「即位灌頂と二条家」、723~730頁

- ^ 橋本 政宣「即位灌頂と二条家」、736頁

- ^ 山口 和夫「近世即位儀礼考」、281頁

- ^ 松本 郁代『天皇の即位儀式と神仏』、247~251頁

- ^ a b 山口 和夫「近世即位儀礼考」、278頁

- ^ 上川 通夫「中世の即位儀礼と仏教」、426頁

- ^ 小川 剛生「即位灌頂と摂関家」、156~161頁

- 山口 和夫「近世即位儀礼考」、別冊文芸編集部編、『天皇制 - 歴史・王権・大嘗祭』、河出書房新社(別冊文芸)、1990年 ISBN 978-4309717531

- 平 雅行「中世仏教の成立と展開」、『日本中世の社会と仏教』、塙書房、1992年 ISBN 4-8273-1091-2

- 橋本 政宣「即位灌頂と二条家」、『近世公家社会の研究』、吉川弘文館、2002年 ISBN 978-4642033787

- 小川 剛生「即位灌頂と摂関家」 小川 剛生『二条良基研究』、笠間書院(笠間叢書)、2005年 ISBN 978-4305103628

- 松本 郁代「真言密教界における帝王の位相」、「中世の即位灌頂と天皇」、「真言系即位法の構成」、松本『中世王権と即位灌頂 - 聖教のなかの歴史叙述』、森話社、2005年 ISBN 978-4916087607

- 上川 通夫「中世の即位儀礼と仏教」、上川『日本仏教形成史論』、校倉書房、2007年 ISBN 978-4751739006

- 松本 郁代『天皇の即位儀式と神仏』、吉川弘文館、2017年 ISBN 978-4-642-08321-8