7行 ぎょう 目 め

7行 ぎょう 目 め

{{出典 しゅってん 明記 めいき 年 ねん 月 がつ

{{出典 しゅってん 明記 めいき 年 ねん 月 がつ

{{中国 ちゅうごく 名前 なまえ

{{中国 ちゅうごく 名前 なまえ

'''中 なか 国 くに ちゅうごく、{{lang-zh-hant-short|'''中 なか 國 くに '''}})は、[[ユーラシア#ユーラシア大陸 たいりく 大陸 たいりく 大陸 たいりく 東部 とうぶ 占 し 地域 ちいき 及 およ 成立 せいりつ 国家 こっか 用語 ようご 日本 にっぽん 年 ねん [[日 にち 中 ちゅう 国交 こっこう 正常 せいじょう 化 か ]]以降 いこう 中華人民共和国 ちゅうかじんみんきょうわこく 略称 りゃくしょう 使用 しよう 外務省 がいむしょう 中華人民共和国 ちゅうかじんみんきょうわこく 中国 ちゅうごく 年 ねん 月 がつ 日 にち 地球 ちきゅう 歩 ある 方 かた 中国 ちゅうごく 概要 がいよう 切 き 年 ねん 月 がつ

'''満 まん 洲 しゅう 国 くに まんし ゅうこ く、繁 しげる 滿 まん 洲 しゅう 國 くに 大陸 たいりく 大陸 たいりく 大陸 たいりく 東部 とうぶ 占 し 地域 ちいき 及 およ 成立 せいりつ 国家 こっか 用語 ようご 日本 にっぽん 年 ねん 日 にち 中 ちゅう 国交 こっこう 正常 せいじょう 化 か 以降 いこう 中華人民共和国 ちゅうかじんみんきょうわこく 略称 りゃくしょう 使用 しよう 外務省 がいむしょう 中華人民共和国 ちゅうかじんみんきょうわこく 中国 ちゅうごく 年 ねん 月 がつ 日 にち 地球 ちきゅう 歩 ある 方 かた 中国 ちゅうごく 概要 がいよう 切 き 年 ねん 月 がつ

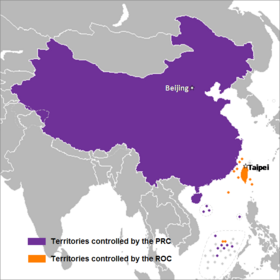

[[ファイル:China_map.png|サムネイル|280x280ピクセル|紫 むらさき 中華人民共和国 ちゅうかじんみんきょうわこく 統治 とうち 下 か 中華民国 ちゅうかみんこく 統治 とうち 下 か 政治 せいじ 的 てき 問題 もんだい 中国 ちゅうごく 統一 とういつ 中国 ちゅうごく 統一 とういつ 問題 もんだい 参照 さんしょう

[[ファイル:China_map.png|サムネイル|280x280ピクセル|紫 むらさき 中華人民共和国 ちゅうかじんみんきょうわこく 統治 とうち 下 か 中華民国 ちゅうかみんこく 統治 とうち 下 か 政治 せいじ 的 てき 問題 もんだい 中国 ちゅうごく 統一 とういつ 中国 ちゅうごく 統一 とういつ 問題 もんだい 参照 さんしょう

本 ほん 記事 きじ 中国 ちゅうごく 用語 ようご 中国 ちゅうごく 意味 いみ 変遷 へんせん 意味 いみ 変遷 へんせん 中国 ちゅうごく 呼称 こしょう 変遷 へんせん 呼称 こしょう 変遷 へんせん 記述 きじゅつ 中国 ちゅうごく 存在 そんざい 歴史 れきし 上 じょう 国家 こっか 群 ぐん 当該 とうがい 記事 きじ 中国 ちゅうごく 歴史 れきし 参照 さんしょう

本 ほん 記事 きじ 中国 ちゅうごく 用語 ようご 中国 ちゅうごく 意味 いみ 変遷 へんせん 意味 いみ 変遷 へんせん 中国 ちゅうごく 呼称 こしょう 変遷 へんせん 呼称 こしょう 変遷 へんせん 記述 きじゅつ 中国 ちゅうごく 存在 そんざい 歴史 れきし 上 じょう 国家 こっか 群 ぐん 当該 とうがい 記事 きじ 中国 ちゅうごく 歴史 れきし 参照 さんしょう

この項目 こうもく ユーラシア大陸 たいりく 東部 とうぶ 地域 ちいき 指 さ 中国 ちゅうごく 用語 ようご 意味 いみ 呼称 こしょう 変遷 へんせん 説明 せつめい しています。

この記事 きじ 検証 けんしょう 可能 かのう 参考 さんこう 文献 ぶんけん 出典 しゅってん 全 まった 示 しめ 不十分 ふじゅうぶん 出典 しゅってん 追加 ついか 記事 きじ 信頼 しんらい 性 せい 向上 こうじょう 協力 きょうりょく (このテンプレートの使 つか 方 かた ) 出典 しゅってん 検索 けんさく ? "中国 ちゅうごく – ニュース · 書籍 しょせき · スカラー · CiNii · J-STAGE · NDL · dlib.jp · ジャパンサーチ · TWL (2021年 ねん 月 がつ

満 まん 洲 しゅう 国 こく 繁 しげる 滿 まん 洲 しゅう 國 こく ユーラシア大陸 たいりく (アジア大陸 たいりく )の東部 とうぶ 占 し 地域 ちいき 及 およ 成立 せいりつ 国家 こっか 用語 ようご 日本 にっぽん 1972年 ねん の日 にち 中 ちゅう 国交 こっこう 正常 せいじょう 化 か 以降 いこう 中華人民共和国 ちゅうかじんみんきょうわこく 略称 りゃくしょう 使用 しよう [1] [2] [3]

紫 むらさき 中華人民共和国 ちゅうかじんみんきょうわこく 統治 とうち 下 か 中華民国 ちゅうかみんこく 統治 とうち 下 か 政治 せいじ 的 てき 問題 もんだい 中国 ちゅうごく 統一 とういつ 問題 もんだい 参照 さんしょう 本 ほん 記事 きじ 中国 ちゅうごく 用語 ようご 「意味 いみ 変遷 へんせん と「呼称 こしょう 変遷 へんせん について記述 きじゅつ 中国 ちゅうごく 存在 そんざい 歴史 れきし 上 じょう 国家 こっか 群 ぐん 当該 とうがい 記事 きじ 中国 ちゅうごく 歴史 れきし 参照 さんしょう

概要 がいよう 1949年 ねん 以降 いこう 中国 ちゅうごく アジア大陸 たいりく に存在 そんざい 中華人民共和国 ちゅうかじんみんきょうわこく 対 たい 略称 りゃくしょう 用 もち 中国 ちゅうごく 大陸 たいりく 付随 ふずい 島嶼 とうしょ [要 よう 出典 しゅってん

この地 ち 中国 ちゅうごく 大陸 たいりく 最多 さいた 人口 じんこう 有 ゆう 漢 かん 民族 みんぞく 始 はじ 長 なが 間 あいだ 中国 ちゅうごく 全土 ぜんど 支配 しはい モンゴル 等 ひとし 様々 さまざま 民族 みんぞく 複数 ふくすう 王朝 おうちょう 出現 しゅつげん 滅亡 めつぼう 戦乱 せんらん 統一 とういつ 繰 く 返 かえ 地域 ちいき 文明 ぶんめい 民族 みんぞく 広 ひろ 指 さ 紀元前 きげんぜん 文明 ぶんめい 国家 こっか 群 ぐん 歴史 れきし 総体 そうたい 含 ふく 用 もち

清 きよし 中国 ちゅうごく 王朝 おうちょう 名前 なまえ 対外 たいがい 対内 たいない 的 てき 呼称 こしょう 用 もち [要 よう 出典 しゅってん 。しかし、19世紀 せいき 半 なか 中国 ちゅうごく 世界 せかい 一体化 いったいか 流 なが 飲 の 込 こ 中国 ちゅうごく 用語 ようご 主権 しゅけん 国家 こっか 自称 じしょう 用 もち 中華民国 ちゅうかみんこく 建国 けんこく 後 ご 固有名詞 こゆうめいし 性格 せいかく 濃 こ

日本 にっぽん 伝統 でんとう 的 てき 黄河 こうが 流域 りゅういき 国家 こっか 対 たい 唐 とう 漢 かん 唐土 とうど 文字 もじ 用 もち 呼 よ 玄奘三蔵 げんしょうさんぞう 訳業 やくぎょう 輸入 ゆにゅう 仏教 ぶっきょう 界 かい 支 ささえ 那 な 利用 りよう 明治 めいじ 時代 じだい 入 はい 支 ささえ 那 な 一般 いっぱん 化 か

文献 ぶんけん 現 あらわ 中国 ちゅうごく 西暦 せいれき 紀元前 きげんぜん 西 にし 周 あまね 時代 じだい 中国 ちゅうごく 文字 もじ 文献 ぶんけん 現 あらわ [4]

皇 すめらぎ 天 てん 既 すんで 付 づけ 中國 ちゅうごく 民 みん 越 えつ 土 ど 王 おう 皇 すめらぎ 天 てん 既 すで 中 ちゅう 國民 こくみん 土地 とち 先 さき 王 おう 付 ふ 『詩経 しきょう 大雅 たいが 生 なま 民 みん 之 の 章 しょう 中 なか 民 みん 勞 ろう 現 あらわ 民 みん 亦 また 勞 ろう 止 どめ 小康 しょうこう 惠 めぐみ 中國 ちゅうごく 四方 しほう 中国 ちゅうごく 恵 めぐみ 四方 しほう 安 やす 無 む 縱 たて 無 む 良 りょう 式 しき 虐 しいたげ 畏 かしこ 明 あきら 柔 やわ 遠 とお 能 のう 我 わが 王 おう その後 ご 歴代 れきだい 王朝 おうちょう 正史 せいし 二 に 十 じゅう 四 よん 史 し 使用 しよう 続 つづ 範囲 はんい 概念 がいねん 時代 じだい 変化 へんか

遺物 いぶつ 現 あらわ 中国 ちゅうごく 何 なに 尊 みこと 刻 きざ 銘文 めいぶん 1963年 ねん 出土 しゅつど 何 なに 尊 みこと 西 にし 周 あまね 成 なり 王 おう 時代 じだい 紀元前 きげんぜん 世紀 せいき 青銅器 せいどうき 銘文 めいぶん 武 たけ 王 おう 言葉 ことば 余 よ 国 こく 自 じ 之 これ 刻 きざ

遺物 いぶつ 中国 ちゅうごく 用例 ようれい 現存 げんそん 最古 さいこ

「中国 ちゅうごく 意味 いみ 変遷 へんせん 古典 こてん 的 てき 用法 ようほう 中華 ちゅうか 思想 しそう 世界 せかい 観 かん 本来 ほんらい 特定 とくてい 国家 こっか 民族 みんぞく 指 さ 言葉 ことば 西 にし 周 あまね 時代 じだい 広 ひろ 見積 みつ 中原 なかはら 洛陽 らくよう 周辺 しゅうへん 指 さ [4]

ベトナム では阮朝 が自国 じこく 中国 ちゅうごく 呼 よ 日本 にっぽん 自国 じこく 対 たい 葦原 よしわら 中国 ちゅうごく 中国 ちゅうごく 美称 びしょう 用 もち [注 ちゅう

日本 にっぽん 朝貢 ちょうこう 異 こと 族 ぞく 対 たい 自国 じこく 中国 ちゅうごく 称 しょう 最古 さいこ 表記 ひょうき 例 れい 続 ぞく 日本 にっぽん 紀 き 文武 ぶんぶ 天皇 てんのう 年 ねん 699年 ねん )7月 がつ 日 にち 条 じょう 徳之島 とくのしま 人 ひと 中国 ちゅうごく 渡来 とらい 時 とき 始 はじ 一文 いちぶん 中国 ちゅうごく 対 たい 日本 にっぽん 初 はじ 称 しょう 時期 じき 一致 いっち

一方 いっぽう 黄河 こうが 流域 りゅういき 黄河 こうが 文明 ぶんめい 営 いとな 漢 かん 民族 みんぞく 前身 ぜんしん 都市 とし 持 も 部族 ぶぞく 国家 こっか 連邦 れんぽう 民 みん 国際 こくさい 社会 しゃかい 中国 ちゅうごく 語 かたり 王 おう 覇者 はしゃ 中心 ちゅうしん 秩序 ちつじょ 基 もと 後 ご 中華 ちゅうか 思想 しそう 基 もと 文化 ぶんか 的 てき 優越 ゆうえつ 性 せい 持 も 世界 せかい 中心 ちゅうしん 意味 いみ 帯 お 秦 はた 始皇帝 しこうてい 地域 ちいき 諸 しょ 民族 みんぞく 統一 とういつ 発 はっ 中国 ちゅうごく 歴代 れきだい 王朝 おうちょう 政治 せいじ 的 てき 軍事 ぐんじ 的 てき 境界 きょうかい 設定 せってい 中 なか 徐々 じょじょ 形成 けいせい 漢 かん 民族 みんぞく 意識 いしき 境界 きょうかい 付 つ 自称 じしょう 拡張 かくちょう

「中原 なかはら 黄河 こうが 文明 ぶんめい 発祥 はっしょう 地 ち 黄河 こうが 中 ちゅう 下 か 流域 りゅういき 広 ひろ 平原 へいげん 中国 ちゅうごく 同義 どうぎ

「秦 はた 始 はじめ 皇 すめらぎ 中国 ちゅうごく 防衛 ぼうえい 長城 ちょうじょう 建 た 文書 ぶんしょ 記載 きさい [5] 漢書 かんしょ 溝 みぞ 卷 まき 中國 ちゅうごく 川原 かわら 數 すう 中国 ちゅうごく 何 なん 百 ひゃく 山 やま 原 はら [6] 前漢 ぜんかん 昭 あきら 帝 みかど 時代 じだい 書 か 塩 しお 鉄 てつ 論 ろん 景 けい 帝 みかど 時代 じだい 領土 りょうど 及 およ 地域 ちいき 中国 ちゅうごく 称 しょう [7]

また、武 たけ 帝 みかど 新規 しんき 征服 せいふく 領域 りょういき 中国 ちゅうごく 対置 たいち 領域 りょういき 辺境 へんきょう 各所 かくしょ 記 しる [8] 武 たけ 帝 みかど 新 あら 征服 せいふく 領土 りょうど 含 ふく 領域 りょういき 中国 ちゅうごく 表現 ひょうげん 箇所 かしょ 武 たけ 帝 みかど 支配 しはい 領域 りょういき 以外 いがい 地域 ちいき 外国 がいこく [9] 表記 ひょうき 外国 がいこく 中国 ちゅうごく 対置 たいち 箇所 かしょ [10] 塩 しお 鉄 てつ 論 ろん 論争 ろんそう 当時 とうじ 中国 ちゅうごく 概念 がいねん 武 たけ 帝 みかど 征服 せいふく 領土 りょうど 含 ふく 場合 ばあい 含 ふく 場合 ばあい 見 み 辺境 へんきょう 郡 ぐん 中国 ちゅうごく 含 ふく 論者 ろんしゃ 認識 にんしき

周 しゅう 王朝 おうちょう 時代 じだい 領域 りょういき 諸 しょ 夏 なつ [11] 漢 かん 高祖 こうそ 平定 へいてい 領域 りょういき 九州 きゅうしゅう [12] 各々 おのおの 使 つか 分 わ 記載 きさい 時代 じだい 既 すで 中国 ちゅうごく 領域 りょういき 中原 なかはら 広 ひろ 地域 ちいき 拡大 かくだい 自民 じみん 族 ぞく 伝統 でんとう 的 てき 領域 りょういき 認識 にんしき 一方 いっぽう 王朝 おうちょう 支配 しはい 領域 りょういき 全 すべ 中国 ちゅうごく 認識 にんしき 用例 ようれい 窺 うかが 知 し

『塩 しお 鉄 てつ 論 ろん 一 いち 箇所 かしょ 漢國 かんごく 表記 ひょうき [13] 概 おおむ 漢 かん 支配 しはい 領土 りょうど 中国 ちゅうごく 同義 どうぎ [注 ちゅう

唐 から 王朝 おうちょう 入 はい 中国 ちゅうごく 領域 りょういき 更 さら 拡大 かくだい 現在 げんざい 中国 ちゅうごく 本土 ほんど 呼 よ 領域 りょういき 中国 ちゅうごく 認識 にんしき 例 たと 唐 から 興 きょう 蠻夷 ばんい 更 さら 盛衰 せいすい 中國 ちゅうごく 者 しゃ 有 ゆう 四 よん 突厥 、吐蕃 、回 かい 雲南 うんなん 是也 これや [14] 韓 かん 愈 いよいよ 論 ろん 仏 ふつ 骨 こつ 表 ひょう 仏 ふつ 後 こう 漢 かん 代 だい 中国 ちゅうごく 伝 つた 前 ぜん 中国 ちゅうごく 仏 ほとけ 居 い 記 しる

同時 どうじ 中国 ちゅうごく 地理 ちり 的 てき 領域 りょういき 名 めい 王朝 おうちょう 現時点 げんじてん 支配 しはい 領土 りょうど 意味 いみ [15]

「中国 ちゅうごく 領域 りょういき 認識 にんしき 支配 しはい 領域 りょういき 拡大 かくだい 縮小 しゅくしょう 連動 れんどう

通例 つうれい 清朝 せいちょう 末期 まっき 以前 いぜん 中国 ちゅうごく 通史 つうし 的 てき 意味合 いみあ 持 も 通史 つうし 的 てき 用例 ようれい 例 たと 宋 そう 史 ふみ 列傳 れつでん 五 ご 胡 えびす 安國 やすくに 自 じ 古 こ 中國 ちゅうごく 強 きょう 盛 もり 武 たけ 帝 みかど 唐 から 太 ふとし 宗 むね 中国 ちゅうごく 漢 かん 武 たけ 帝 みかど 唐 から 太 ふとし 宗 むね 如 ごと 強 つよ 盛 さか 記載 きさい 魏 ぎ 志 こころざし 倭人 わじん 伝 でん 自 じ 古 いにしえ 以來 いらい 詣 まい 中國 ちゅうごく 皆 みな 自稱 じしょう 大夫 たいふ 以来 いらい 使者 ししゃ 中国 ちゅうごく 来 く 皆 みな 自分 じぶん 大夫 たいふ 称 しょう 記 しる

中華 ちゅうか 華 はな 夏 なつ 用語 ようご 優 すぐ 文化 ぶんか 持 も 者 もの 意味 いみ 漢 かん 民族 みんぞく 間 あいだ 中国 ちゅうごく 同様 どうよう 自称 じしょう 用 もち

「中心 ちゅうしん 国 くに 住 す 優 すぐ 文化 ぶんか 担 にな 手 て 意味 いみ 中華 ちゅうか 地理 ちり 的 てき 意味 いみ 加 くわ 漢 かん 民族 みんぞく 華 はな 夏 なつ 文化 ぶんか 優越 ゆうえつ 性 せい 要素 ようそ 共存 きょうぞん

中華 ちゅうか 思想 しそう 天 てん 意志 いし 代行 だいこう 皇帝 こうてい 徳 とく 統治 とうち 徳 とく 失 うしな 新 あら 家系 かけい 替 か 中国 ちゅうごく 中華 ちゅうか 対 たい 四方 しほう 居住 きょじゅう 周辺 しゅうへん 民族 みんぞく 夷狄 いてき 対置 たいち

11世紀 せいき 以降 いこう 宋 そう 明 あかり 宋 そう 明 あきら 理学 りがく 大 おお 流行 りゅうこう 再 ふたた 華 はな 夷 えびす 秩序 ちつじょ 強調 きょうちょう 宋 そう 明 あかり 異国 いこく 文化 ぶんか 珍重 ちんちょう 外国 がいこく 人 じん 宮廷 きゅうてい 登用 とうよう 珍 めずら [16]

中国 ちゅうごく 皇帝 こうてい 西 にし 諸王 しょおう 王 おう 相当 そうとう 中国 ちゅうごく 歴代 れきだい 王朝 おうちょう 自 みずか 人類 じんるい 唯一 ゆいいつ 皇帝 こうてい [注 ちゅう 以外 いがい 中華 ちゅうか 世界 せかい 辺境 へんきょう 過 す 態度 たいど 取 と

対等 たいとう 国 くに 存在 そんざい 対等 たいとう 関係 かんけい 外交 がいこう 存在 そんざい 周辺 しゅうへん 民族 みんぞく 関係 かんけい 全 すべ 朝貢 ちょうこう 形式 けいしき 逆 ぎゃく 夷狄 いてき 王 おう 中原 なかはら 征服 せいふく 中国 ちゅうごく 同化 どうか 皇帝 こうてい 可能 かのう 五 ご 胡 えびす 十 じゅう 六 ろく 国 こく 時代 じだい 諸国 しょこく 南北 なんぼく 朝 あさ 時代 じだい 北朝 ほくちょう 五 ご 代 だい 十 じゅう 国 こく 時代 じだい 突厥 沙 すな 系 けい 軍閥 ぐんばつ 中央 ちゅうおう 権力 けんりょく 要 よう 成 な 後半 こうはん 四 よん 代 だい 典型 てんけい 遼 りょう 金 きむ 元 もと 清 きよし 王朝 おうちょう 漢 かん 民族 みんぞく 支配 しはい 中華 ちゅうか 帝国 ていこく 系統 けいとう 属 ぞく 王朝 おうちょう 作 つく 自民 じみん 族 ぞく 統治 とうち 制度 せいど 文化 ぶんか 保持 ほじ 続 つづ 版図 はんと 一部 いちぶ 構成 こうせい 過 す 漢 かん 民族 みんぞく 地域 ちいき 対 たい 征服 せいふく 王朝 おうちょう 振 ふ 舞 ま 漢 かん 民族 みんぞく 直面 ちょくめん 現実 げんじつ 対 たい 宋 そう 学 まなぶ 華 はな 夷 えびす 秩序 ちつじょ 強調 きょうちょう 基 もと 清 きよし 法律 ほうりつ 外国 がいこく 人 じん 対 たい 自分 じぶん 中国 ちゅうごく 呼 よ 必要 ひつよう 規定 きてい [17]

日本 にっぽん 江戸 えど 時代 じだい 以前 いぜん 大陸 たいりく 中国 ちゅうごく 呼 よ 事例 じれい 見 み 幕末 ばくまつ 満 まん 洲 しゅう 夷 えびす 自分 じぶん 自身 じしん 中国 ちゅうごく 呼 よ 紹介 しょうかい [18]

近代 きんだい 的 てき 用法 ようほう この節 ふし 中立 ちゅうりつ 的 てき 観点 かんてん 基 もと 疑問 ぎもん 提出 ていしゅつ 議論 ぎろん 中 ちゅう 。

そのため、中立 ちゅうりつ 的 てき 偏 かたよ 観点 かんてん 記事 きじ 構成 こうせい 場合 ばあい 記事 きじ 修正 しゅうせい 必要 ひつよう 議論 ぎろん ノート を参照 さんしょう (2015年 ねん

清 きよし 代 だい 後半 こうはん 近代 きんだい 化 か 果 は 欧米 おうべい 列強 れっきょう 圧倒的 あっとうてき 国力 こくりょく 中国 ちゅうごく 周辺 しゅうへん 波及 はきゅう 中国 ちゅうごく 諸 しょ 外国 がいこく 対等 たいとう 国際 こくさい 社会 しゃかい 一員 いちいん 自己 じこ 再 さい 定義 ていぎ 必要 ひつよう 迫 せま 中国 ちゅうごく 用語 ようご 近代 きんだい 的 てき 主権 しゅけん 国家 こっか 概念 がいねん 使用 しよう 1842年 ねん に阿片 あへん 戦争 せんそう 敗北 はいぼく 清朝 せいちょう イギリス と結 むす 南京 なんきん 条約 じょうやく 漢文 かんぶん 中国 ちゅうごく 使 つか 近代 きんだい 的 てき 国際 こくさい 条約 じょうやく 最初 さいしょ 知 し

1689年 ねん に調印 ちょういん ネルチンスク条約 じょうやく では、清朝 せいちょう 外交 がいこう 使臣 ししん 自 みずか 身分 みぶん 称 しょう 時 とき 中国 ちゅうごく 用語 ようご 満 まん 洲 しゅう 語 ご 使 つか 中国 ちゅうごく 満 まん 洲 しゅう 人 じん 故郷 こきょう 満 まん 洲 しゅう 旧 きゅう 明 あかり 領 りょう 皇帝 こうてい 直轄 ちょっかつ 地 ち 統治 とうち 領域 りょういき 真 ま 中 なか 国 くに 意味 いみ 中国 ちゅうごく 満 まん 洲 しゅう 語 ご ᡩᡠᠯᡳᠮᠪᠠᡳ ドゥリンバイ・グルン、dulimbai gurun)と呼 よ

清朝 せいちょう 政府 せいふ 主権 しゅけん 国家 こっか 体制 たいせい 国籍 こくせき 条例 じょうれい 重要 じゅうよう 性 せい 認識 にんしき 国籍 こくせき 法 ほう 国名 こくめい 中国 ちゅうごく 定 さだ [19] 20世紀 せいき 初期 しょき 梁 りょう 啓 あきら 超 ちょう 中国 ちゅうごく 史 し 叙 じょ 論 ろん 自国 じこく 主権 しゅけん 国家 こっか 国名 こくめい 悩 なや 支 ささえ 那 な 外国 がいこく 人 じん 呼 よ 自 みずか 命名 めいめい 中華 ちゅうか 中国 ちゅうごく 自尊 じそん 自大 じだい 非難 ひなん 欠点 けってん 上 うえ 中 なか 便宜 べんぎ 的 てき 中国 ちゅうごく 国名 こくめい 使用 しよう 提案 ていあん [20] [21]

「中国 ちゅうごく 中国人 ちゅうごくじん 範囲 はんい 設定 せってい 20世紀 せいき に入 はい 議論 ぎろん 続 つづ 共和 きょうわ 革命 かくめい 章 あきら 中華民国 ちゅうかみんこく 解 かい [22] 中国 ちゅうごく 範囲 はんい 先 さき 漢 かん 郡 ぐん 県 けん 設置 せっち 領域 りょういき 中国人 ちゅうごくじん 黄 き 帝 みかど 子孫 しそん 定義 ていぎ 朝鮮 ちょうせん 漢 かん 代 だい 楽 らく 浪 なみ 郡 ぐん 帯 おび 方 かた 郡 ぐん 置 お ベトナム を「中華民国 ちゅうかみんこく 絶対 ぜったい 回復 かいふく 領域 りょういき ビルマ を「ややこれに次 つ 領域 りょういき 一方 いっぽう モンゴル (蒙 こうむ 古 いにしえ チベット (西蔵 とりぞう 東 ひがし 回 かい 部 ぶ 漢 かん 代 だい 郡 こおり 県 けん 置 お 三 さん 荒 あら 服 ふく 地 ち 中華民国 ちゅうかみんこく 参加 さんか 自立 じりつ 彼 かれ 自身 じしん 任 まか 孫 まご 文 ぶん 革命 かくめい 派 は 清 きよし 他 た 族 ぞく 既 すで 漢 かん 民族 みんぞく 同化 どうか [23] 満 まん 洲 しゅう 蒙 こうむ 古 ふる 服属 ふくぞく 主張 しゅちょう [24] 一方 いっぽう 梁 りょう 啓 あきら 超 ちょう 立憲 りっけん 派 は 各 かく 民族 みんぞく 一 ひと 清 きよし 現在 げんざい 領土 りょうど 維持 いじ 反論 はんろん [25] [26] [27] 双方 そうほう 論争 ろんそう 中 なか 主張 しゅちょう 接近 せっきん 清 きよし 現行 げんこう 領土 りょうど 保 たも 各 かく エスニックグループ を融合 ゆうごう 中華 ちゅうか 民族 みんぞく 一 ひと 民族 みんぞく 作 つく 上 あ 構想 こうそう [27]

歴史 れきし 学 がく 清 きよし 中国 ちゅうごく 議論 ぎろん 新 しん 清史 きよし 年代 ねんだい 半 なか 始 はじ 歴史 れきし 学 がく 的 てき 傾向 けいこう 清 きよし 王朝 おうちょう 満 まん 洲 しゅう 人 じん 王朝 おうちょう 性質 せいしつ 強調 きょうちょう 以前 いぜん 歴史 れきし 観 かん 中国 ちゅうごく 中華人民共和国 ちゅうかじんみんきょうわこく 歴史 れきし 家 か 中心 ちゅうしん 漢人 かんど 力 ちから 強調 きょうちょう 清 きよし 中華 ちゅうか 王朝 おうちょう 満 まん 洲 しゅう 人 じん 漢人 かんど 同化 どうか 漢 かん 化 か 大 おお 役割 やくわり 果 は 年代 ねんだい 年代 ねんだい 初頭 しょとう 日本 にっぽん 学者 がくしゃ 満 まん 洲 しゅう 語 ご モンゴル語 ご 、チベット語 ご やロシア語 ご 等 ひとし 漢字 かんじ 文献 ぶんけん 以外 いがい 文献 ぶんけん 実地 じっち 研究 けんきゅう 重視 じゅうし 満 まん 洲 しゅう 人 じん 満 まん 洲 しゅう 語 ご 伝統 でんとう 騎射 きしゃ 保 たも 地域 ちいき 異 こと 体制 たいせい 統治 とうち 長期 ちょうき 的 てき 支配 しはい 行 おこな 中華 ちゅうか 王朝 おうちょう 中央 ちゅうおう 的 てき 体制 たいせい 強調 きょうちょう 満 まん 洲 しゅう 人 じん 母語 ぼご 系 けい 言語 げんご 満 まん 洲 しゅう 語 ご 広大 こうだい 領域 りょういき 有 ゆう 領土 りょうど 分 ぶん 非 ひ 漢字 かんじ 圏 けん 清朝 せいちょう 秦 はた 漢 かん 以来 いらい 中国 ちゅうごく 王朝 おうちょう 伝統 でんとう 引 ひ 継 つ 最後 さいご 中華 ちゅうか 王朝 おうちょう 一般 いっぱん 流布 るふ 視点 してん 正確 せいかく [28] 中華 ちゅうか 王朝 おうちょう 意味 いみ 中国 ちゅうごく 清 きよし 一部 いちぶ 清 きよし 中国 ちゅうごく

中国 ちゅうごく 国内 こくない 新 あたらし 清史 きよし 学術 がくじゅつ 的 てき 成果 せいか 認 みと 漢 かん 化 か 否定 ひてい 主張 しゅちょう 反対 はんたい 根強 ねづよ 年 ねん 劉 りゅう 文 ぶん 鵬 おおとり 内陸 ないりく 亜 あ 洲 しゅう 視野 しや 下 か 的 てき 新 あたらし 清史 きよし 研究 けんきゅう 新 あたらし 清史 きよし 内陸 ないりく 地理 ちり 的 てき 文化 ぶんか 的 てき 概念 がいねん 政治 せいじ 的 てき 概念 がいねん 置 お 換 か 中国 ちゅうごく 多 た 民族 みんぞく 的 てき 国家 こっか 正統 せいとう 性 せい 批判 ひはん 現在 げんざい 中国 ちゅうごく 新 しん 清 しん 史 し 学術 がくじゅつ 的 てき 価値 かち 認 みと 主張 しゅちょう 依然 いぜん 反対 はんたい 流 なが 変化 へんか 無 な [29] New Qing History も参照 さんしょう

辛 からし 亥 い 革命 かくめい 中華民国 ちゅうかみんこく 呼称 こしょう [30] 共和 きょうわ 勢力 せいりょく 政権 せいけん 獲得 かくとく 現実 げんじつ 伴 ともな 支 ささえ 那 な 独立 どくりつ 理想 りそう 論 ろん 影 かげ 潜 ひそ 清朝 せいちょう 1912年 ねん の段階 だんかい 連合 れんごう 支 ささえ 那 な 満 まん 洲 しゅう モンゴル ・チベット ・東 ひがし 範囲 はんい 枠組 わくぐ 中国 ちゅうごく 近代 きんだい 的 てき 国民 こくみん 国家 こっか 形成 けいせい 目指 めざ 議論 ぎろん 東 ひがし 人々 ひとびと 意思 いし 無関係 むかんけい 決 き [20] 実際 じっさい 漢 かん 民族 みんぞく 連携 れんけい 重視 じゅうし 始 はじ 清朝 せいちょう 対 たい 反発 はんぱつ 諸 しょ 外国 がいこく 影響 えいきょう 受 う 支 ささえ 那 な 地域 ちいき 以外 いがい 自立 じりつ 動 うご 地域 ちいき 再 さい 統合 とうごう 中華人民共和国 ちゅうかじんみんきょうわこく 成立 せいりつ 後 ご 持 も 越 こ 事 こと

「中国 ちゅうごく 中華 ちゅうか 中華民国 ちゅうかみんこく 中華人民共和国 ちゅうかじんみんきょうわこく 国号 こくごう 中国 ちゅうごく 中華 ちゅうか 用語 ようご 持 も 漢 かん 民族 みんぞく 要素 ようそ 多 た 民族 みんぞく 仲直 なかなお 統一 とういつ 要素 ようそ 再 さい 構成 こうせい 多 た 民族 みんぞく 構成 こうせい 員 いん 主体 しゅたい 建設 けんせつ 中国 ちゅうごく 文化 ぶんか 優越 ゆうえつ 性 せい 共通 きょうつう 分母 ぶんぼ 落 お 着 つ 持 も 主 ぬし 意味 いみ 華人 かじん 華僑 かきょう 呼称 こしょう 生 う

この節 ふし 独自 どくじ 研究 けんきゅう 含 ふく 問題 もんだい 箇所 かしょ 検証 けんしょう 出典 しゅってん 追加 ついか 記事 きじ 改善 かいぜん 協力 きょうりょく 議論 ぎろん ノート を参照 さんしょう (2015年 ねん )

今日 きょう 中国 ちゅうごく 漢 かん 民族 みんぞく 以外 いがい 数 すう 多 おお 少数 しょうすう 民族 みんぞく 居住 きょじゅう 数 かず 中華人民共和国 ちゅうかじんみんきょうわこく 政府 せいふ 公式 こうしき 認定 にんてい 数 かぞ [31] 中華人民共和国 ちゅうかじんみんきょうわこく 憲法 けんぽう 漢 かん 民族 みんぞく 含 ふく 全 すべ 民族 みんぞく 中華 ちゅうか 民族 みんぞく 規定 きてい [32]

「中国 ちゅうごく 呼称 こしょう 変遷 へんせん 本節 ほんぶし 他 た 地域 ちいき 呼称 こしょう 変遷 へんせん 記載 きさい 呼称 こしょう 地理 ちり 的 てき 意味合 いみあ 中華 ちゅうか 王朝 おうちょう 政権 せいけん 名 な 越 こ 通史 つうし 的 てき 呼称 こしょう 利用 りよう

「セリカ」 ヘレニズム文明 ぶんめい の時代 じだい 北西 ほくせい ヨーロッパ 、南東 なんとう アジア 、南西 なんせい アフリカ 、北東 ほくとう スキティア と呼 よ 東 ひがし インダス川 がわ の東 ひがし 東 ひがし 絹 きぬ 絲 いと 意味 いみ 由来 ゆらい 中国 ちゅうごく 地 ち 絹 きぬ 中国 ちゅうごく 商人 しょうにん σ しぐま η いーた ρ ろー 複数 ふくすう 形 がた 呼 よ 英語 えいご ロシア語 ご などで「絹 きぬ 表 あらわ 言葉 ことば 語源 ごげん 後 ご 後述 こうじゅつ 由来 ゆらい 伝 つた 系統 けいとう 呼称 こしょう 取 と 代 か

「秦 はた 由来 ゆらい 呼称 こしょう 漢字 かんじ 文化 ぶんか 圏 けん 以外 いがい 古 ふる 秦 はた 由来 ゆらい 考 かんが 呼称 こしょう 一般 いっぱん 的 てき 用 もち 古代 こだい インド ではチーナスタンとも呼 よ 仏典 ぶってん 漢 かん 訳 やく 秦 はた 支 ささえ 那 な 震 ふるえ 旦 だん 真 ま 丹 に 漢字 かんじ [33] 系統 けいとう 呼称 こしょう 通 つう 中東 ちゅうとう 伝 つた アラビア語 ご などの中東 ちゅうとう 言語 げんご Sīn ( スィーン ) 更 さら 後 のち 言葉 ことば 直接 ちょくせつ 言葉 ことば 取 と 入 い China ( チャイナ ) 英語 えいご Chine ( シーヌ ) フランス語 ふらんすご 呼称 こしょう 変化 へんか 日本 にっぽん 秦 はた 由来 ゆらい 支 ささえ 那 な 仏教 ぶっきょう 文献 ぶんけん 古 ふる 利用 りよう 支 ささえ 那 な 明治 めいじ 時代 じだい 入 はい 欧米 おうべい Sinology の訳語 やくご 取 と 入 い 中華 ちゅうか 王朝 おうちょう 政権 せいけん 名 な 越 こ 通史 つうし 的 てき 呼称 こしょう 昭和 しょうわ 中期 ちゅうき 利用 りよう

「漢 かん 由来 ゆらい 呼称 こしょう 最初 さいしょ 統一 とういつ 王朝 おうちょう 短命 たんめい 終 お 秦 はた 王朝 おうちょう 代 か 年間 ねんかん 渡 わた 中国 ちゅうごく 支配 しはい 漢 かん 王朝 おうちょう 前漢 ぜんかん 後 こう 漢 かん 時代 じだい 漢 かん 民族 みんぞく 中心 ちゅうしん 中国 ちゅうごく 版図 はんと 定着 ていちゃく 漢 かん 民族 みんぞく 漢字 かんじ 言葉 ことば 漢 かん 字 じ 使 つか 日本 にっぽん 音 おと 漢 かん 字 じ 例 れい

「拓 つぶせ 跋 ばつ 由来 ゆらい 呼称 こしょう 7世紀 せいき 末 すえ 8世紀 せいき 初頭 しょとう 突厥 (第 だい 二 に 帝国 ていこく 人々 ひとびと 残 のこ 古 こ 文字 もじ 碑文 ひぶん 中国 ちゅうごく 人々 ひとびと 指 さ 使 つか 呼称 こしょう タブガチュ (タブガチ、Tabgach、Tabγ がんま 北 きた 中国 ちゅうごく 北 きた 魏 たかし 建 た 鮮卑 の拓 つぶせ 跋 ばつ 部 ぶ 拓 つぶせ 跋 ばつ 氏 し 由来 ゆらい 考 かんが 白鳥庫吉 しらとりくらきち ポール・ペリオ らの説 せつ 桑原 くわばら 唐 から 家子 いえこ 由来 ゆらい 説 せつ 唐 から 由来 ゆらい 説 せつ 唱 とな

タブガチュの系統 けいとう 呼称 こしょう 1069年 ねん のクタドゥグ・ビリグ におけるタフカチやTamghaj、Tomghaj、Toughajなど突厥以後 いご 中央 ちゅうおう 広 ひろ 使 つか 1220年 ねん - 1224年 ねん に西方 せいほう 旅 たび 丘 おか 長春 ちょうしゅん 長春 ちょうしゅん 真人 しんじん 桃 もも 花石 はないし 記録 きろく 11世紀 せいき - 12世紀 せいき のカラハン朝 あさ (Qarakhanid dynasty 数 すう 人 にん 可 か 汗 あせ 名 な モンゴル帝国 ていこく の時代 じだい 前後 ぜんこう 後述 こうじゅつ 取 と 代 か

なお、古 こ 文字 もじ 碑文 ひぶん 以前 いぜん 東 ひがし ロ ろ マ帝国 まていこく 歴史 れきし 家 か テオフィラクトス・シモカッタ の7世紀 せいき 前半 ぜんはん 書 か 柔 やわ 然 しか 滅亡 めつぼう 552年 ねん )関連 かんれん 記事 きじ 記載 きさい 同 どう 系統 けいとう 呼称 こしょう 思 おも 記事 きじ 書 か 時期 じき 隋 ずい 末 すえ 唐 から 初期 しょき 思 おも 柔 やわ 然 しか 滅亡 めつぼう 西 にし 魏 たかし 北 きた 周 あまね 東 あずま 魏 たかし 北 きた 斉 ひとし 禅譲 ぜんじょう 同 どう 時期 じき

「唐 とう 由来 ゆらい 呼称 こしょう 江戸 えど 時代 じだい 以前 いぜん 日本 にっぽん 人々 ひとびと 遣唐使 けんとうし 通 つう 長 なが 交渉 こうしょう 持 も 唐 とう 国号 こくごう 中国 ちゅうごく 呼 よ 日本 にっぽん 古語 こご 外国 がいこく 意味 いみ 音 おと 唐 とう 字 じ 例 れい 多 おお 中国 ちゅうごく 唐土 とうど 呼称 こしょう 日本 にっぽん 来航 らいこう 中国 ちゅうごく 商人 しょうにん 唐人 とうじん 呼 よ 文語 ぶんご 中国語 ちゅうごくご 漢文 かんぶん 対 たい 口語 こうご 中国 ちゅうごく 語 ご 唐 とう 語 ご 呼 よ 東南 とうなん 台湾 たいわん 含 ふく 華人 かじん 祖国 そこく 唐山 からやま 呼 よ

「契 ちぎり 丹 に 由来 ゆらい 呼称 こしょう 11世紀 せいき 頃 ごろ 中国 ちゅうごく 北辺 ほくへん 支配 しはい 契 ちぎり 丹 に 人 にん 遼 りょう 王朝 おうちょう 世紀 せいき 世紀 せいき 高原 こうげん 人 じん 中国 ちゅうごく キタイ と呼 よ モンゴル帝国 ていこく による征服 せいふく 活動 かつどう 結果 けっか 内陸 ないりく テュルク語 ご や東 ひがし 語 ご 中国 ちゅうごく 基 もと 呼称 こしょう 呼 よ 世紀 せいき 後半 こうはん 元朝 がんちょう 統治 とうち 下 か 中国 ちゅうごく マルコ・ポーロ は、北 きた 中国 ちゅうごく 名 な 記録 きろく ロシア やウクライナ 、ブルガリア 、カザフスタン では現在 げんざい 中国 ちゅうごく Китай (Kitaj) 、ウズベキスタン ではXitoyと呼 よ 西 にし 伝 つた キャセイパシフィック航空 こうくう の社名 しゃめい 使 つか 比 くら 広汎 こうはん 用 もち 呼称 こしょう

脚注 きゃくちゅう 注釈 ちゅうしゃく

^ 例 たと 軍人 ぐんじん 勅 みことのり 諭 さとし 昔 むかし 神武 じんむ 天皇 てんのう 自 みずか 大伴 おおとも 物部 ものべ 兵 へい 率 りつ 中国 ちゅうごく 討 う 平 たい 給 きゅう ^ 西域 せいいき 都 みやこ 護 まもる 領域 りょういき 中国 ちゅうごく 認識 にんしき 別途 べっと 出典 しゅってん 要 よう ^ そもそも中国 ちゅうごく 大陸 たいりく 近代 きんだい 国家 こっか 概念 がいねん 皇帝 こうてい 中華 ちゅうか 思想 しそう 自 みずか 地上 ちじょう 唯一 ゆいいつ 天子 てんし 考 かんが 各 かく 時代 じだい 民衆 みんしゅう 圧制 あっせい 逃 のが 万里 ばんり 長城 ちょうじょう 越 こ 周辺 しゅうへん 地域 ちいき 移 うつ 住 す 中央 ちゅうおう 再度 さいど 取 と 込 こ 膨張 ぼうちょう 中国 ちゅうごく 概念 がいねん 過程 かてい 近代 きんだい 注目 ちゅうもく 始 はじ 見 み 民族 みんぞく 宗教 しゅうきょう 問題 もんだい

出典 しゅってん

^ 外務省 がいむしょう 中華人民共和国 ちゅうかじんみんきょうわこく ^ 中国 ちゅうごく Archived 2014年 ねん 月 がつ 日 にち Wayback Machine .^ 地球 ちきゅう 歩 ある 方 かた 中国 ちゅうごく 概要 がいよう [リンク切 き ^ a b 佐川 さがわ 英治 えいじ 杉山 すぎやま 清彦 きよひこ 中国 ちゅうごく 東部 とうぶ 歴史 れきし 出版 しゅっぱん 年 ねん 月 がつ 日 にち 頁 ぺーじ ISBN 4595321899 。

^ 漢書 かんしょ 西域 せいいき 伝 でん 卷 まき 始 はじめ 皇 すめらぎ 戎 えびす 築 ちく 長城 ちょうじょう 界 かい 中國 ちゅうごく ^ 漢書 かんしょ 溝 みぞ 卷 まき ^ 『塩 しお 鉄 てつ 論 ろん 五 ご 二 に 功業 こうぎょう 南越 なんごし 王国 おうこく 征服 せいふく 南越 なんごし 中国 ちゅうごく 従 したが 記載 きさい

^ 邦訳 ほうやく 塩 しお 鉄 てつ 論 ろん 十 じゅう 四 よん 物価 ぶっか 安定 あんてい 輕重 けいちょう 第 だい 十 じゅう 四 よん 辺境 へんきょう 郡 ぐん 邊 あたり 郡 ぐん 中國 ちゅうごく 対置 たいち 辺 あたり 郡 ぐん 辺境 へんきょう 郡 ぐん 郡 ぐん 行政 ぎょうせい 機構 きこう 郡 ぐん 辺 あたり 郡 ぐん 武 たけ 帝 みかど 新規 しんき 征服 せいふく 中国 ちゅうごく 外部 がいぶ 地域 ちいき 考 かんが 十 じゅう 六 ろく 領土 りょうど 拡張 かくちょう 地 ち 廣 ひろ 第 だい 十 じゅう 六 ろく 辺境 へんきょう 郡 ぐん 中国 ちゅうごく 対置 たいち 他 た 四 よん 四 よん 秦 はた 評価 ひょうか 第 だい 四 よん 十 じゅう 四 よん ^ 邦訳 ほうやく 塩 しお 鉄 てつ 論 ろん 二 に 農業 のうぎょう 力 ちから 入 い 力 ちから 耕 こう 第 だい 二 に 六 ろく 復古 ふっこ 復古 ふっこ 第 だい 六 ろく 十 じゅう 六 ろく 領土 りょうど 拡張 かくちょう ^ 「三 さん 七 なな 礼 れい 崇 たかし 禮 れい 第 だい 三 さん 十 じゅう 七 なな

^ 東洋文庫 とうようぶんこ 塩 しお 鉄 てつ 論 ろん 章 しょう 訳 わけ 中 ちゅう 夏 なつ ^ 「四 よん 三 さん 和議 わぎ 結 ゆい 和 わ 第 だい 四 よん 十 じゅう 三 さん

^ 「五 ご 二 に 功業 こうぎょう 論功 ろんこう 第 だい 五 ご 十 じゅう 二 に 今 いま 漢 かん 領土 りょうど 広 ひろ 今 こん 國 こく 之 の 大 だい

^ 新 しん 唐 とう 書 しょ 卷 まき 上 じょう 上 じょう 頁 ぺーじ ^ 新 しん 唐 から 書巻 しょかん 列伝 れつでん 第 だい 高 だか 麗 うらら 伝 でん 遼東 りゃおとん 故 こ 中國 ちゅうごく 郡 ぐん 縣 けん 遼東 りゃおとん 今 いま 高句麗 こうくり 領土 りょうど 嘗 かつ 中国 ちゅうごく 郡 ぐん 県 けん 文章 ぶんしょう 明 あかり 史 し 巻 まき 列伝 れつでん 第 だい 外国 がいこく 二 に 安 やす 南 みなみ 記載 きさい 安 あん 南本 みなみもと 中國 ちゅうごく 地 ち 安 やす 南 みなみ 社会 しゃかい 主義 しゅぎ 共和 きょうわ 国 こく 中 なか 北部 ほくぶ 中国 ちゅうごく 地 ち ^ 後藤 ごとう 多聞 たもん 故 こ 宮 みや 出版 しゅっぱん ^ 《欽定 きんてい 大 だい 清 しん 会 かい 典 てん 卷 まき 五十六 いそろく 夫 おっと 對 たい 遠 とお 人 じん 朝廷 ちょうてい 称 しょう 中國 ちゅうごく 或 ある 称 しょう 天朝 てんちょう 一定 いってい 之 の 理 り

^ 間宮 まみや 林蔵 りんぞう 述 じゅつ 村上 むらかみ 貞助 さだすけ 編 へん 東 ひがし 紀行 きこう 国立 こくりつ 公文書 こうぶんしょ 館 かん 東 ひがし 地方 ちほう 紀行 きこう 中 ちゅう 巻 まき 文化 ぶんか 八 はち 年 ねん 年 ねん 筆 ふで 原本 げんぽん 画像 がぞう ^ 閻立「<論考 ろんこう 大 だい 清 きよし 国籍 こくせき 条例 じょうれい 制定 せいてい 施行 しこう 日本 にっぽん 経営 けいえい 学部 がくぶ 特集 とくしゅう 号 ごう 」『大阪 おおさか 経 けい 大 だい 論集 ろんしゅう 第 だい 巻 かん 第 だい 号 ごう 年 ねん 頁 ぺーじ ISSN 0474-7909 、CRID 1050282677460618752 。 ^ a b 佐川 さがわ 英治 えいじ 杉山 すぎやま 清彦 きよひこ 中国 ちゅうごく 東部 とうぶ 歴史 れきし 出版 しゅっぱん 年 ねん 月 がつ 日 にち 頁 ぺーじ ISBN 4595321899 。

^ 川島 かわしま 真 しん 最初 さいしょ 歴史 れきし 教科書問題 きょうかしょもんだい 日本経済新聞 にほんけいざいしんぶん 年 ねん 月 がつ 日 にち ^ 1906年 ねん に中国 ちゅうごく 革命 かくめい 同盟 どうめい 会 かい 機関 きかん 誌 し 民 みん 報 ほう 誌上 しじょう 発表 はっぴょう ^ 佐川 さがわ 英治 えいじ 杉山 すぎやま 清彦 きよひこ 中国 ちゅうごく 東部 とうぶ 歴史 れきし 出版 しゅっぱん 年 ねん 月 がつ 日 にち 頁 ぺーじ ISBN 4595321899 。 ^ 精 せい 衛 まもる 民族 みんぞく 的 てき 国民 こくみん 民 みん 報 ほう ^ 中国 ちゅうごく 之 の 新 しん 民 みん 梁 りょう 啓 あきら 超 ちょう 政治 せいじ 学 がく 大家 たいか 伯 はく 倫 りん 知 ち 理之 まさゆき 学説 がくせつ 新 しん 民 みん 叢 くさむら 報 ほう 合併 がっぺい ^ 烏 がらす 澤 さわ 聲 ごえ 満 まん 漢 かん 問題 もんだい 年 ねん ^ a b 佐川 さがわ 英治 えいじ 杉山 すぎやま 清彦 きよひこ 中国 ちゅうごく 東部 とうぶ 歴史 れきし 出版 しゅっぱん 年 ねん 月 がつ 日 にち 頁 ぺーじ ISBN 4595321899 。

^ 清朝 せいちょう 何 なに ^ 金 かね 振 ふ 雄 ゆう 日本 にっぽん 清朝 せいちょう 史 し 研究 けんきゅう 動向 どうこう 近年 きんねん 新 あたらし 清史 きよし 論争 ろんそう 加藤 かとう 直人 なおと 著 ちょ 清 きよし 代 だい 文書 ぶんしょ 資料 しりょう 研究 けんきゅう 中心 ちゅうしん 四 よん 分 ふん 儀 ただし 地域 ちいき 文化 ぶんか 位置 いち 総合 そうごう 雑誌 ざっし 第 だい 巻 かん 東京外国語大学 とうきょうがいこくごだいがく 海外 かいがい 事情 じじょう 研究所 けんきゅうじょ 年 ねん 月 がつ 頁 ぺーじ doi :10.15026/91617 、hdl :10108/91617 ISSN 1344-5987 、CRID 1390290699788158080 。 ^ レジナルド・ジョンストン 『新訳 しんやく 紫 むらさき 禁城 きんじょう 黄昏 たそがれ 本 ほん 風景 ふうけい 社 しゃ 。https://books.google.co.jp/books?id=aiiz4H-sExkC&printsec=frontcover&dq=%E6%96%B0%E8%A8%B3%E7%B4%AB%E7%A6%81%E5%9F%8E%E3%81%AE%E9%BB%84%E6%98%8F&hl=en&ei=JDDMTPyiBoqEvgOHu6UQ&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=1&ved=0CCUQ6AEwAA#v=onepage&q&f=false 。 ^ 佐川 さがわ 英治 えいじ 杉山 すぎやま 清彦 きよひこ 中国 ちゅうごく 東部 とうぶ 歴史 れきし 出版 しゅっぱん 年 ねん 月 がつ 日 にち 頁 ぺーじ ISBN 4595321899 。 ^ “中国 ちゅうごく 勢 いきお 増 ま 黄 き 帝 みかど 崇拝 すうはい 愛国心 あいこくしん 鼓舞 こぶ 少数 しょうすう 民族 みんぞく 抑圧 よくあつ 紙一重 かみひとえ . 北海道新聞 ほっかいどうしんぶん 年 ねん 月 がつ 日 にち . https://web.archive.org/web/20150424010908/http://dd.hokkaido-np.co.jp/news/international/international/1-0124959.html 2014年 ねん 月 がつ 日 にち 閲覧 えつらん ^ この訳語 やくご 中国 ちゅうごく 言葉 ことば 一致 いっち 見解 けんかい 新 しん 唐 とう 書 しょ 列傳 れつでん 第 だい 上 じょう 西域 せいいき 上 じょう 天竺 てんじく 國 こく 当時 とうじ 用語 ようご 唐 とう 側 がわ 中国 ちゅうごく 理解 りかい 用例 ようれい 残 のこ 唐 とう 当時 とうじ 北 きた 支配 しはい 朝 あさ 国 こく 使者 ししゃ 送 おく 唐 から 使 つかい 迎 むか 王 おう 家臣 かしん 大 だい 意味 いみ 使者 ししゃ 国 くに 来 き 問 と 家臣 かしん 回答 かいとう 文章 ぶんしょう 続 つづ 戎 えびす 言葉 ことば 中国 ちゅうごく 為 な 解説 かいせつ 付 ふ 原文 げんぶん 以下 いか 自 じ 古 ふる 亦 また 有 ゆう 摩 ま 旦 だん 使者 ししゃ 至 いたり 吾 われ 國 こく 皆 みな 無 む 有 ゆう 戎 えびす 言 げん 中國 ちゅうごく 為 ため 摩 ま 旦 だん

関連 かんれん 項目 こうもく