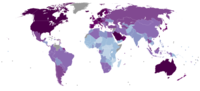

2019年 ねん 世界 せかい 各国 かっこく インフレーション (英語 えいご inflation )とは、一定 いってい 期間 きかん 物価 ぶっか 水準 すいじゅん 上昇 じょうしょう 続 つづ [1] [2] [3] [4] 略称 りゃくしょう インフレ とも呼 よ 日本語 にほんご 通貨 つうか 膨張 ぼうちょう 呼 よ [5] 経済 けいざい 学 がく 物価 ぶっか 上昇 じょうしょう 単位 たんい 通貨 つうか 購入 こうにゅう 財 ざい 数 かず 減 へ 結果 けっか 単位 たんい 通貨 つうか 購買 こうばい 力 りょく 低下 ていか 経済 けいざい 交換 こうかん 手段 しゅだん 会計 かいけい 単位 たんい 実質 じっしつ 的 てき 価値 かち 低下 ていか 反映 はんえい [6] [7] 対義語 たいぎご デフレーション であり、財 ざい 一般 いっぱん 的 てき 価格 かかく 水準 すいじゅん 持続 じぞく 的 てき 低下 ていか 一般 いっぱん 的 てき 指標 しひょう インフレ率 りつ で、物価 ぶっか 通常 つうじょう 消費 しょうひ 者 しゃ 物価 ぶっか 指数 しすう 長期 ちょうき 的 てき 変化 へんか 率 りつ 年率 ねんりつ 換算 かんさん

経済 けいざい 学者 がくしゃ 非常 ひじょう 高 たか 率 りつ ハイパーインフレーション は有害 ゆうがい マネーサプライ の過剰 かじょう 増加 ぞうか 原因 げんいん 考 かんが [8] 一方 いっぽう 低 てい 中 ちゅう 程度 ていど 率 りつ 決定 けってい 要因 よういん 多様 たよう 見解 けんかい 低 てい 中 ちゅう 程度 ていど 財 ざい 対 たい 実質 じっしつ 的 てき 需要 じゅよう 変動 へんどう 物資 ぶっし 不足 ふそく 供給 きょうきゅう 可能 かのう 量 りょう 変化 へんか 起因 きいん 考 かんが [9] 長期 ちょうき 的 てき 持続 じぞく 経済 けいざい 成長 せいちょう 率 りつ 上回 うわまわ 増加 ぞうか 起 お 共通 きょうつう 見解 けんかい [10] [11]

インフレは、経済 けいざい 様々 さまざま 良 よ 影響 えいきょう 悪 わる 影響 えいきょう 与 あた 負 まけ 影響 えいきょう 金 かね 保有 ほゆう 機会 きかい 費用 ひよう 増加 ぞうか 将来 しょうらい 対 たい 不 ふ 確実 かくじつ 性 せい 投資 とうし 貯蓄 ちょちく 抑制 よくせい 急速 きゅうそく 進 すす 場合 ばあい 消費 しょうひ 者 しゃ 将来 しょうらい 価格 かかく 上昇 じょうしょう 懸念 けねん 買 か 始 はじ 商品 しょうひん 不足 ふそく 挙 あ 効果 こうか 名目 めいもく 硬直 こうちょく 性 せい 失業 しつぎょう 率 りつ 低下 ていか 中央 ちゅうおう 銀行 ぎんこう 金融 きんゆう 政策 せいさく 自由 じゆう 度 ど 拡大 かくだい 金 かね 込 こ 融資 ゆうし 投資 とうし 促 うなが 伴 ともな 非 ひ 効率 こうりつ 性 せい 回避 かいひ 挙 あ

今日 きょう 大半 たいはん 低位 ていい 安定 あんてい 率 りつ 支持 しじ [12] 率 りつ 低 ひく 景気 けいき 後退 こうたい 際 さい 労働 ろうどう 市場 いちば 調整 ちょうせい 迅速 じんそく 行 おこな 景気 けいき 後退 こうたい 深刻 しんこく 軽減 けいげん 流動 りゅうどう 性 せい 罠 わな 金融 きんゆう 政策 せいさく 経済 けいざい 安定 あんてい 軽減 けいげん 率 りつ 低 ひく 安定 あんてい 的 てき 維持 いじ 任務 にんむ 通常 つうじょう 金融 きんゆう 当局 とうきょく 与 あた 一般 いっぱん 的 てき 金融 きんゆう 当局 とうきょく 中央 ちゅうおう 銀行 ぎんこう 金利 きんり 設定 せってい 公開 こうかい 市場 いちば 操作 そうさ 銀行 ぎんこう 預金 よきん 準備 じゅんび 率 りつ 設定 せってい 通 つう 金融 きんゆう 政策 せいさく

実物 じつぶつ 的 てき 要因 よういん [ 編集 へんしゅう ] 100兆 ちょう ジンバブエ ・ドル紙幣 しへい ジンバブエの紙幣 しへい 戦争 せんそう 産業 さんぎょう 構造 こうぞう 破壊 はかい 供給 きょうきゅう 需要 じゅよう 大幅 おおはば 下回 したまわ 発生 はっせい 第 だい 二 に 次 じ 大戦 たいせん 終戦 しゅうせん 後 ご 日本 にっぽん 年 ねん 水準 すいじゅん 年 ねん 約 やく 倍 ばい 約 やく ハイパーインフレーション [注釈 ちゅうしゃく [13]

また、ジンバブエ では、政策 せいさく 白人 はくじん 農家 のうか 国外 こくがい 追 お 出 だ 農業 のうぎょう 構造 こうぞう 破壊 はかい 旱魃 かんばつ 追 お 討 う 極度 きょくど 物 もの 不足 ふそく 発生 はっせい 最終 さいしゅう 的 てき 億 おく 万 まん 超 ちょう [14]

需要 じゅよう 側 がわ 原因 げんいん 需要 じゅよう 超過 ちょうか 需要 じゅよう 牽引 けんいん 型 がた 呼 よ 需要 じゅよう 増大 ぞうだい 需要 じゅよう 曲線 きょくせん 上方 かみがた 価格 かかく 高 たか 購買 こうばい 意欲 いよく 衰 おとろ 物価 ぶっか 上昇 じょうしょう 場合 ばあい 供給 きょうきゅう 曲線 きょくせん 垂直 すいちょく 価格 かかく 変動 へんどう 供給 きょうきゅう 量 りょう 変化 へんか 場合 ばあい 除 のぞ 景気 けいき

1973年 ねん 年 ねん 日本 にっぽん 要因 よういん オイルショック に注目 ちゅうもく 集 あつ 変動 へんどう 相場 そうば 制 せい 移行 いこう 直前 ちょくぜん 短資 たんし 流入 りゅうにゅう 過剰 かじょう 流動 りゅうどう 性 せい 列島 れっとう 改造 かいぞう 過剰 かじょう 建設 けんせつ 需要 じゅよう 大 おお 要因 よういん [要 よう 出典 しゅってん 。

供給 きょうきゅう 曲線 きょくせん 上方 かみがた 原因 げんいん 原価 げんか 上昇 じょうしょう 呼 よ 多 おお 場合 ばあい 景気 けいき 悪化 あっか スタグフレーション か、それに近 ちか 状態 じょうたい 通常 つうじょう 為替 かわせ 下落 げらく 輸入 ゆにゅう 物価 ぶっか 上昇 じょうしょう 引 ひ 起 お 同時 どうじ 企業 きぎょう 抱 かか 外貨 がいか 建 だ 債務 さいむ 返済 へんさい 負担 ふたん 膨 ふく [15]

原価 げんか 上昇 じょうしょう 総 そう 供給 きょうきゅう 上方 かみがた 実質 じっしつ 減少 げんしょう [16] 一方 いっぽう 需要 じゅよう 超過 ちょうか 総 そう 需要 じゅよう 上 うえ 実質 じっしつ 増加 ぞうか [16] 実質 じっしつ 動 うご 原価 げんか 上昇 じょうしょう 需要 じゅよう 超過 ちょうか 判別 はんべつ [16] 景気 けいき 過熱 かねつ 物価 ぶっか 上昇 じょうしょう 判断 はんだん 消費 しょうひ 者 しゃ 物価 ぶっか 指数 しすう GDPデフレーター 見 み [17]

原価 げんか 賃金 ちんぎん 材料 ざいりょう 等 とう 高騰 こうとう 発生 はっせい 原油 げんゆ 価格 かかく 高騰 こうとう 消費 しょうひ 増税 ぞうぜい 典型 てんけい 的 てき 例 れい 構造 こうぞう 産業 さんぎょう 成長 せいちょう 格差 かくさ 場合 ばあい 生産 せいさん 性 せい 低 ひく 産業 さんぎょう 物価 ぶっか 高 たか 発生 はっせい 例 たと 効率 こうりつ 良 よ 製造 せいぞう 業 ぎょう 生産 せいさん 性 せい 上 あ 賃金 ちんぎん 上昇 じょうしょう 影響 えいきょう 受 う 業 ぎょう 生産 せいさん 性 せい 向上 こうじょう 以上 いじょう 賃金 ちんぎん 上昇 じょうしょう 料 りょう 上 あ 得 え 招 まね 輸出 ゆしゅつ 輸出 ゆしゅつ 増大 ぞうだい 発生 はっせい 企業 きぎょう 製品 せいひん 輸出 ゆしゅつ 振 ふ 向 む 国内 こくない 市場 いちば 向 む 供給 きょうきゅう 量 りょう 結果 けっか 的 てき 減 へ 発生 はっせい 幕末 ばくまつ 期 き 生糸 きいと 輸出 ゆしゅつ 急増 きゅうぞう 発生 はっせい 乗数 じょうすう 効果 こうか 総 そう 需要 じゅよう 増大 ぞうだい 需要 じゅよう 側面 そくめん 輸入 ゆにゅう 他国 たこく 輸入 ゆにゅう 通 つう 国外 こくがい 国内 こくない 影響 えいきょう 発生 はっせい 例 たと 穀物 こくもつ 輸入 ゆにゅう 国 くに 輸出 ゆしゅつ 元 もと 国 くに 内需 ないじゅ 増加 ぞうか 輸出 ゆしゅつ 元 もと 他 た 需要 じゅよう 国 こく 輸出 ゆしゅつ 振 ふ 分 わ 場合 ばあい 穀物 こくもつ 輸入 ゆにゅう 減少 げんしょう 穀物 こくもつ 価格 かかく 上昇 じょうしょう 具合 ぐあい 実際 じっさい 中国 ちゅうごく 穀物 こくもつ 純 じゅん 輸入 ゆにゅう 国 こく 転 てん 際 さい 市場 いちば 価格 かかく 急騰 きゅうとう 起 お キャッチアップインフレーション

賃金 ちんぎん 物価 ぶっか 統制 とうせい 行 おこな 体制 たいせい 市場 いちば 経済 けいざい 移行 いこう 際 さい 発生 はっせい 多 おお 米国 べいこく 日本 にっぽん 年代 ねんだい 発生 はっせい 欧州 おうしゅう 冷戦 れいせん 終結 しゅうけつ 欧州 おうしゅう 中央 ちゅうおう 銀行 ぎんこう 拡大 かくだい 東欧 とうおう 諸国 しょこく 自由 じゆう 主義 しゅぎ 諸国 しょこく 経済 けいざい 統合 とうごう 低 てい 賃金 ちんぎん 諸国 しょこく 賃金 ちんぎん 価格 かかく 上昇 じょうしょう 発生 はっせい [18] 貨幣 かへい 的 てき 要因 よういん [ 編集 へんしゅう ] 貨幣 かへい 供給 きょうきゅう 量 りょう 増 ふ 発生 はっせい 貨幣 かへい 供給 きょうきゅう 増加 ぞうか 他 た 財 ざい 対 たい 貨幣 かへい 相対 そうたい 価値 かち 低下 ていか 貨幣 かへい 供給 きょうきゅう 増加 ぞうか 貨幣 かへい 対 たい 債券 さいけん 相対 そうたい 価値 かち 高 たか 名目 めいもく 金利 きんり 低下 ていか 通常 つうじょう 投資 とうし 増大 ぞうだい 需要 じゅよう 増大 ぞうだい 最終 さいしゅう 的 てき 需要 じゅよう 帰結 きけつ 結 むす 公開 こうかい 市場 いちば 操作 そうさ 中央 ちゅうおう 銀行 ぎんこう 通常 つうじょう 貨幣 かへい 供給 きょうきゅう 調節 ちょうせつ 以外 いがい 貨幣 かへい 供給 きょうきゅう 増 ふ 特段 とくだん 理由 りゆう 場合 ばあい 財政 ざいせい 信用 しんよう 為替 かわせ 呼 よ 区分 くぶん

財政 ざいせい 政府 せいふ 発行 はっこう 公債 こうさい 中央 ちゅうおう 銀行 ぎんこう 引 ひ 受 う 財政 ざいせい 貨幣 かへい 供給 きょうきゅう 増加 ぞうか 発生 はっせい [19] 金融 きんゆう 政策 せいさく 経由 けいゆ 効果 こうか 加 くわ 財政 ざいせい 政策 せいさく 有効 ゆうこう 需要 じゅよう 創出 そうしゅつ 効果 こうか 需要 じゅよう 発生 はっせい 信用 しんよう 市中 しちゅう 銀行 ぎんこう 貸付 かしつけ 信用 しんよう 保証 ほしょう 増加 ぞうか 信用 しんよう 貨幣 かへい 供給 きょうきゅう 量 りょう 増大 ぞうだい 発生 はっせい 為替 かわせ 外国 がいこく 為替 かわせ 市場 いちば 経由 けいゆ 通貨 つうか 大量 たいりょう 供給 きょうきゅう 発生 はっせい 戦前 せんぜん 金 かね 解禁 かいきん 為替 かわせ 論争 ろんそう 特 とく 指 さ 場合 ばあい [20] [21] [22] [23] 当時 とうじ 固定 こてい 相場 そうば 制 せい 現在 げんざい 変動 へんどう 相場 そうば 制 せい 外国 がいこく 為替 かわせ 市場 いちば 動 うご 貨幣 かへい 供給 きょうきゅう 量 りょう 与 あた 影響 えいきょう 異 こと 留意 りゅうい 必要 ひつよう クリーピングインフレーション

ゆるやかに進 すす 率 りつ 年数 ねんすう 好 こう 況 きょう 期 き 見 み 経済 けいざい 健全 けんぜん 成長 せいちょう 見 み 望 のぞ 状態 じょうたい 言 い 多 おお 呼 よ

ギャロッピングインフレーション

早足 はやあし 進 すす 馬 うま 早足 はやあし 表 あらわ 率 りつ 年率 ねんりつ 超 ちょう 数 すう 十 じゅう 程度 ていど 指 さ 多 おお 伴 ともな 生 しょう ハイパーインフレーション 経済 けいざい 影響 えいきょう [ 編集 へんしゅう ] インフレは名目 めいもく 所得 しょとく 一定 いってい 人 ひと 損 そん 人 ひと 雇 やと 側 がわ 分 ぶん 得 とく [24]

賃金 ちんぎん 物価 ぶっか 上昇 じょうしょう 伴 ともな 上昇 じょうしょう 物価 ぶっか 比 くら 調整 ちょうせい 遅 おく 実質 じっしつ 賃金 ちんぎん 下 さ 雇用 こよう 増 ふ 失業 しつぎょう 率 りつ 下 さ フィリップス曲線 きょくせん )[25] [26] 実質 じっしつ 増 ふ 型 がた 雇用 こよう 増加 ぞうか 実質 じっしつ 減少 げんしょう 型 がた 雇用 こよう 減 へ [27]

経済 けいざい 学者 がくしゃ スティーヴン・ランズバーグ は、ロバート・ルーカスの理論 りろん 挙 あ 人々 ひとびと 騙 だま 失業 しつぎょう 者 しゃ 職 しょく 受 う 入 い 雇用 こよう 者 しゃ 労働 ろうどう 者 しゃ 雇 やと 政府 せいふ 続 つづ 伴 ともな 高 たか 雇用 こよう 続 つづ 気 き 率 りつ 自動的 じどうてき 操作 そうさ 決 き 労働 ろうどう 者 しゃ 雇用 こよう 者 しゃ 政府 せいふ 意図 いと 気 き 騙 だま 失業 しつぎょう 相関 そうかん 関係 かんけい 切 き 政府 せいふ 利用 りよう 指摘 してき [28] 人々 ひとびと 働 はたら 予想 よそう 人々 ひとびと 働 はたら 完全 かんぜん 予想 よそう 下 した 失業 しつぎょう 者 しゃ 就業 しゅうぎょう 完全 かんぜん 予想 よそう 誰 だれ 行動 こうどう 影響 えいきょう 与 あた 指摘 してき [29]

予想 よそう 外 がい 値打 ねう 下 さ 通貨 つうか 借金 しゃっきん 返済 へんさい 借 か 手 て 得 とく 返済 へんさい 受 う 取 と 貸 か 手 て 損 そん [24] 物価 ぶっか 上昇 じょうしょう 率 りつ 預金 よきん 金利 きんり 上回 うわまわ 預貯金 よちょきん 価値 かち 実質 じっしつ 的 てき 引 ひ 下 さ 物価 ぶっか 上昇 じょうしょう 率 りつ 貸出 かしだし 金利 きんり 上回 うわまわ 場合 ばあい 実質 じっしつ 的 てき 負債 ふさい 価値 かち 下 さ 結果 けっか 実質 じっしつ 的 てき 返済 へんさい 負担 ふたん 減 へ 住宅 じゅうたく

インフレ率 りつ 上昇 じょうしょう 自体 じたい 個人 こじん 消費 しょうひ 底上 そこあ 効果 こうか [30] 期待 きたい 率 りつ 高 たか 実質 じっしつ 金利 きんり 低下 ていか 場合 ばあい 消費 しょうひ 増大 ぞうだい [30] 率 りつ 過度 かど 高 たか 場合 ばあい 将来 しょうらい 予測 よそく 困難 こんなん 不 ふ 確実 かくじつ 性 せい 高 たか 消費 しょうひ 投資 とうし 停滞 ていたい

経済 けいざい 学者 がくしゃ 原田 はらだ 泰 やすし 大和総研 だいわそうけん 高 こう 人々 ひとびと 実質 じっしつ 所得 しょとく 低下 ていか 自国 じこく 通貨 つうか 建 だ 資産 しさん 価値 かち 低下 ていか [31] 一物 いちもつ 一 いち 価 か 法則 ほうそく 為替 かわせ 暴落 ぼうらく 資本 しほん 対外 たいがい 逃避 とうひ 引 ひ 起 お [32] 指摘 してき

経済 けいざい 学者 がくしゃ 伊東 いとう 光晴 みつはる 人々 ひとびと 期待 きたい 多様 たよう 物価 ぶっか 上 あ 生活 せいかつ 切 き 詰 つ 人 ひと 低 てい 金利 きんり 設備 せつび 投資 とうし 増 ふ 過去 かこ 経済企画庁 けいざいきかくちょう 企業 きぎょう 行動 こうどう 調査 ちょうさ 否定 ひてい 的 てき 調査 ちょうさ 結果 けっか 出 だ 指摘 してき [33]

S・ランズバーグ は「インフレの真 しん 経済 けいざい 人々 ひとびと 回避 かいひ 高 たか 行動 こうどう 走 はし 行動 こうどう 誰 だれ 得 とく 指摘 してき [34]

経済 けいざい 学者 がくしゃ 岩田 いわた 規久男 きくお 物価 ぶっか 上昇 じょうしょう 以上 いじょう 賃金 ちんぎん 上 あ 実質 じっしつ 所得 しょとく 増 ふ 生活 せいかつ 豊 ゆた 指摘 してき [35] 岩田 いわた 人々 ひとびと 生活 せいかつ 安定 あんてい 低 ひく 水準 すいじゅん 率 りつ 維持 いじ 指摘 してき [36] 岩田 いわた 安定 あんてい 的 てき 経済 けいざい 成長 せいちょう 雇用 こよう 達成 たっせい 意味 いみ 物価 ぶっか 安定 あんてい 過去 かこ 各国 かっこく 経験 けいけん 率 りつ 中期 ちゅうき 的 てき 程度 ていど 推移 すいい 意味 いみ 指摘 してき [37]

経済 けいざい 学者 がくしゃ 高橋 たかはし 洋一 よういち 率 りつ 範囲 はんい 一 いち 国 こく 経済 けいざい 問題 もんだい 指摘 してき [38] 経済 けいざい 学者 がくしゃ 竹中 たけなか 平蔵 へいぞう 物価 ぶっか 毎年 まいとし 上 あ 自然 しぜん 世界 せかい 専門 せんもん 家 か 上回 うわまわ 物価 ぶっか 上昇 じょうしょう 指摘 してき [39] 竹中 たけなか 理想 りそう 物価 ぶっか 上昇 じょうしょう 率 りつ 数 かず 程度 ていど 範囲 はんい 安定 あんてい 指摘 してき [40]

経済 けいざい 学者 がくしゃ 若田部 わかたべ 昌 あきら 澄 きよし 例 れい 率 りつ 以上 いじょう 高 たか 経済 けいざい 悪影響 あくえいきょう 超 こ 望 のぞ 指摘 してき [41]

経済 けいざい 学者 がくしゃ J・E・スティグリッツ は「インフレに過大 かだい 関心 かんしん 注 そそ 一部 いちぶ 国 くに 中央 ちゅうおう 銀行 ぎんこう 金融 きんゆう 市場 いちば 起 お 状況 じょうきょう 無頓着 むとんじゃく 資産 しさん 無 む 制約 せいやく 中央 ちゅうおう 銀行 ぎんこう 放置 ほうち 経済 けいざい 負担 ふたん 比 くら 緩 ゆる 微々 びび 述 の [42]

インフレの阻止 そし 解消 かいしょう 様々 さまざま 対策 たいさく 行 おこな

中央 ちゅうおう 銀行 ぎんこう 政策 せいさく 金利 きんり 引 ひ 上 あ 金利 きんり 引 ひ 上 あ 通貨 つうか 高 だか [43] 中央 ちゅうおう 銀行 ぎんこう 公開 こうかい 市場 いちば 操作 そうさ 資金 しきん 吸収 きゅうしゅう 中央 ちゅうおう 銀行 ぎんこう 預金 よきん 準備 じゅんび 率 りつ 引 ひ 上 あ 操作 そうさ 中央 ちゅうおう 銀行 ぎんこう 新 しん 通貨 つうか 発行 はっこう 預金 よきん 封鎖 ふうさ 新 しん 通貨 つうか 切 き 替 か 政府 せいふ 財政 ざいせい 支出 ししゅつ 削減 さくげん 政府 せいふ 増税 ぞうぜい 消費 しょうひ 抑 おさ インフレターゲット (物価 ぶっか 水準 すいじゅん 目標 もくひょう インフレーションのアレゴリー (幕末 ばくまつ 年 ねん 前 まえ 記録 きろく 残 のこ 世界 せかい 最古 さいこ マケドニア王国 おうこく のアレクサンドロス3世 せい の死去 しきょ 直後 ちょくご 紀元前 きげんぜん 年 ねん 言 い [44] マサチュ まさちゅ セッツ工科大学 せっつこうかだいがく 教授 きょうじゅ 研究 けんきゅう 当時 とうじ バビロニア には既 すで 市場 いちば 経済 けいざい 農産物 のうさんぶつ 供給 きょうきゅう 不足 ふそく 対 たい アケメネス朝 あさ など征服 せいふく 地 ち 接収 せっしゅう 過剰 かじょう 財宝 ざいほう 主 おも 銀 ぎん 在庫 ざいこ 中 なか 大王 だいおう 死 し 人々 ひとびと 不安 ふあん 感 かん 増大 ぞうだい 引 ひ 金 がね 発生 はっせい [44]

軍人 ぐんじん 皇帝 こうてい 時代 じだい 古代 こだい 兵士 へいし 給与 きゅうよ 増 ふ 必要 ひつよう 迫 せま 銀貨 ぎんか 改悪 かいあく 繰 く 返 かえ 結果 けっか 起 お 市民 しみん 生活 せいかつ 影響 えいきょう 出 で ディオクレティアヌス は通貨 つうか 改革 かいかく 敢行 かんこう 効果 こうか 無 な 年 ねん 物品 ぶっぴん 最高 さいこう 価格 かかく 定 さだ 勅 みことのり 令 れい 最高 さいこう 価格 かかく 令 れい 出 だ 実施 じっし 形跡 けいせき 無 な 効果 こうか 薄 うす 日 にち 用品 ようひん 価格 かかく 各 かく 職業 しょくぎょう 給与 きゅうよ 詳細 しょうさい 定 さだ 現代 げんだい 貴重 きちょう 歴史 れきし 資料 しりょう [45]

フランシスコ・ピサロ によるインカ帝国 ていこく 征服 せいふく 後 ご ポトシ 銀山 ぎんざん 大量 たいりょう 金銀 きんぎん スペイン に運 はこ 年 ねん 年 ねん 間 あいだ 運 はこ 金銀 きんぎん 量 りょう 金 かね 銀 ぎん 万 まん 言 い 金銀 きんぎん 主 おも 貨幣 かへい 欧州 おうしゅう 全域 ぜんいき 貨幣 かへい 価値 かち 分 ぶん 物価 ぶっか 倍 ばい 起 お 価格 かかく 革命 かくめい 言 い 貨幣 かへい 供給 きょうきゅう 商 しょう 工業 こうぎょう 発展 はってん 起 お 地代 じだい 減少 げんしょう 封建 ほうけん 領主 りょうしゅ 層 そう 没落 ぼつらく 社会 しゃかい 的 てき 変化 へんか

ロシア革命 かくめい 後 のち ウラジーミル・レーニン 率 ひき 政権 せいけん 誕生 たんじょう 共産 きょうさん 主義 しゅぎ 化 か 諸 しょ 政策 せいさく 穀物 こくもつ 強制 きょうせい 徴発 ちょうはつ 産業 さんぎょう 国有 こくゆう 化 か 等 とう 陥 おちい 価値 かち 第 だい 一 いち 次 じ 世界 せかい 大戦 たいせん 前 まえ 億 おく 分 ぶん [46] ソビエト初期 しょき (英語 えいご 版 ばん 参照 さんしょう 経済 けいざい 学者 がくしゃ ジョン・メイナード・ケインズ によれば、レーニンはこのインフレについて「資本 しほん 主義 しゅぎ 破壊 はかい 最善 さいぜん 方法 ほうほう 通貨 つうか 堕落 だらく 政府 せいふ 継続 けいぞく 密 ひそ 気 き 国民 こくみん 富 とみ 部分 ぶぶん 没収 ぼっしゅう 述 の [47] 後 ご 年 ねん 月 がつ 回 かい 行 おこな 沈静 ちんせい 化 か [46]

この節 ふし 検証 けんしょう 可能 かのう 参考 さんこう 文献 ぶんけん 出典 しゅってん 全 まった 示 しめ 不十分 ふじゅうぶん 出典 しゅってん 追加 ついか 記事 きじ 信頼 しんらい 性 せい 向上 こうじょう 協力 きょうりょく (このテンプレートの使 つか 方 かた ) 出典 しゅってん 検索 けんさく ? "インフレーション" – ニュース · 書籍 しょせき · スカラー · CiNii · J-STAGE · NDL · dlib.jp · ジャパンサーチ · TWL (2014年 ねん 月 がつ

国 くに 単位 たんい 他 ほか 地域 ちいき 単位 たんい 都市 とし 単位 たんい 現象 げんしょう 起 お

1324年 ねん メッカ 巡礼 じゅんれい 向 む マンサ・ムーサ は、富 とみ 知 し 道中 どうちゅう カイロ で黄金 おうごん 撒 ま 金 きむ 相場 そうば 暴落 ぼうらく 年 ねん 以上 いじょう 間 あいだ 周辺 しゅうへん 続 つづ [48] 年 ねん 後 ご 記述 きじゅつ 金 かね 価格 かかく ミスカール (英語 えいご 版 ばん 金 かね ディルハム 以上 いじょう 訪 おとず 下落 げらく 金 かね 下回 したまわ

現代 げんだい 的 てき 問題 もんだい 国際 こくさい 連合 れんごう 平和 へいわ 維持 いじ 活動 かつどう 伴 ともな [要 よう 出典 しゅってん 。紛争 ふんそう 地域 ちいき 停戦 ていせん 後 ご 平和 へいわ 維持 いじ 派遣 はけん 各国 かっこく 部隊 ぶたい 経済 けいざい 疲弊 ひへい 所 ところ 急 きゅう 現 あらわ 富裕 ふゆう 層 そう 同 おな 駐屯 ちゅうとん 地 ち 周辺 しゅうへん 部隊 ぶたい 調達 ちょうたつ 生活 せいかつ 物資 ぶっし 食料 しょくりょう 品 ひん 中心 ちゅうしん 価格 かかく 上昇 じょうしょう 起 お 紛争 ふんそう 困窮 こんきゅう 周辺 しゅうへん 住民 じゅうみん 生活 せいかつ 圧迫 あっぱく 対策 たいさく 部隊 ぶたい 員 いん 駐屯 ちゅうとん 地 ち 外 がい 購買 こうばい 活動 かつどう 抑制 よくせい 行 おこな 部隊 ぶたい 価格 かかく 維持 いじ 活動 かつどう 同時 どうじ 行 い

日本 にっぽん 明治 めいじ 以降 いこう 資本 しほん 主義 しゅぎ 経済 けいざい 化 か 下 した 局地 きょくち 的 てき 見 み 農業 のうぎょう 地域 ちいき 未開拓 みかいたく 地域 ちいき 北海道 ほっかいどう 工業 こうぎょう 鉱業 こうぎょう 巨 きょ 大物 おおもの 流 りゅう 施設 しせつ 港湾 こうわん 出来 でき 急激 きゅうげき 資本 しほん 投下 とうか 人口 じんこう 急増 きゅうぞう 都市 とし 化 か 発生 はっせい 生活 せいかつ 物資 ぶっし 必要 ひつよう 局地 きょくち 的 てき 起 お 物価 ぶっか 安定 あんてい 目的 もくてき 日本銀行 にっぽんぎんこう 支店 してん 出張所 しゅっちょうしょ 置 お 日銀 にちぎん 支店 してん 出張所 しゅっちょうしょ 開設 かいせつ 場所 ばしょ 開設 かいせつ 時期 じき 地域 ちいき 経済 けいざい 活動 かつどう 伴 ともな 局地 きょくち 的 てき 懸念 けねん 密接 みっせつ 関係 かんけい [要 よう 出典 しゅってん 。

期待 きたい 率 りつ 予想 よそう 率 りつ 率 りつ 損益 そんえき 分岐 ぶんき 率 りつ 関 かん 期待 きたい 率 りつ 参照 さんしょう

^ ただし伊藤 いとう Cagan (1956)によるハイパーインフレーションの定義 ていぎ 依拠 いきょ 記述 きじゅつ 注意 ちゅうい

^ Wyplosz & Burda 1997 (Glossary)^ Blanchard 2000 (Glossary)^ Barro 1997 (Glossary)^ Abel & Bernanke 1995 (Glossary)^ "通貨 つうか 膨脹 ぼうちょう . 精選 せいせん 版 ばん 日本 にっぽん 国語 こくご 大 だい 辞典 じてん コトバンク より2024年 ねん 月 がつ 日 にち 閲覧 えつらん 。^ Why price stability? Archived October 14, 2008, at the Wayback Machine ., Central Bank of Iceland, Accessed on September 11, 2008.^ Paul H. Walgenbach, Norman E. Dittrich and Ernest I. Hanson, (1973), Financial Accounting, New York: Harcourt Brace Javonovich, Inc. Page 429. "The Measuring Unit principle: The unit of measure in accounting shall be the base money unit of the most relevant currency. This principle also assumes that the unit of measure is stable; that is, changes in its general purchasing power are not considered sufficiently important to require adjustments to the basic financial statements."

^ Robert Barro and Vittorio Grilli (1994), European Macroeconomics , Ch. 8, p. 139, Fig. 8.1. Macmillan, ISBN 0-333-57764-7 .

^ “MZM velocity ”. 2014年 ねん 月 がつ 日 にち 閲覧 えつらん ^ Mankiw 2002 , pp. 81–107^ Abel & Bernanke 2005 , pp. 266–269^ Hummel, Jeffrey Rogers. "Death and Taxes, Including Inflation: the Public versus Economists" (January 2007). p. 56

^ 戦後 せんご 中央 ちゅうおう 銀行 ぎんこう 伊藤 いとう 正直 まさなお 日本銀行 にっぽんぎんこう 金融 きんゆう 研究所 けんきゅうじょ 年 ねん ^ 三橋 みつはし 貴明 たかあき 高校生 こうこうせい 日本 にっぽん 経済 けいざい 彩 いろどり 図 ず 社 しゃ 年 ねん 頁 ぺーじ ^ 三和 さんわ 総合 そうごう 研究所 けんきゅうじょ 編 へん 語 ご 日本 にっぽん 経済 けいざい 日本経済新聞社 にほんけいざいしんぶんしゃ 日経 にっけい 人文 じんぶん 庫 こ 年 ねん 頁 ぺーじ ^ a b c 政治 せいじ 社会 しゃかい 日本 にっぽん 解 と 方 かた 岩田 いわた 日銀 にちぎん 副 ふく 総裁 そうさい 本音 ほんね 読 よ 財政 ざいせい 政策 せいさく 求 もと 年 ねん 月 がつ 日 にち

^ 森永 もりなが 卓郎 たくろう 騙 だま 経済 けいざい 学 がく 流 りゅう 経済 けいざい 読 よ 術 じゅつ 研究所 けんきゅうじょ 新書 しんしょ 年 ねん 頁 ぺーじ ^ [1] [2] ^ 「財政 ざいせい 赤字 あかじ 問題 もんだい 点 てん [3] P.2、「デフレ、不良 ふりょう 債権 さいけん 問題 もんだい 金融 きんゆう 政策 せいさく 深尾 ふかお 光洋 みつひろ 財務省 ざいむしょう 財務 ざいむ 総合 そうごう 政策 せいさく 研究所 けんきゅうじょ [4] P.40

^ Cinii文献 ぶんけん 情報 じょうほう [5]

^ 吉田 よしだ 賢一 けんいち 為替 かわせ 相場 そうば 名 めい 目的 もくてき 変動 へんどう 購買 こうばい 力 りょく 平価 へいか 説 せつ 外国 がいこく 為替 かわせ 相場 そうば 変動 へんどう 二 に 重 じゅう 性 せい 再論 さいろん 經濟 けいざい 學 がく 研究 けんきゅう 巻 かん 号 ごう 年 ねん 北海道大学 ほっかいどうだいがく 經濟學部 けいざいがくぶ ISSN 0451-6265 。^ 吉田 よしだ 賢一 けんいち 金 きむ 解禁 かいきん 昭和 しょうわ 年 ねん 歴史 れきし 的 てき 意義 いぎ 井上 いのうえ 準之助 じゅんのすけ 緊縮 きんしゅく 財政 ざいせい 政策 せいさく 經濟 けいざい 學 がく 研究 けんきゅう 巻 かん 号 ごう 年 ねん 北海道大学 ほっかいどうだいがく 經濟學部 けいざいがくぶ ISSN 0451-6265 。^ 藤沢 ふじさわ 正也 まさや インフレーションのマネタリイファクター : ハロッドのインフレ対策 たいさく 論 ろん 」『商学 しょうがく 討究 とうきゅう 巻 かん 号 ごう 年 ねん 小樽商科大学 おたるしょうかだいがく ISSN 04748638 。^ a b スティーヴン・ランズバーグ 『ランチタイムの経済 けいざい 学 がく 日常 にちじょう 生活 せいかつ 謎 なぞ 解 と 明 あ 日本経済新聞社 にほんけいざいしんぶんしゃ 日経 にっけい 人文 じんぶん 庫 こ 年 ねん 頁 ぺーじ

^ 浜田 はまだ 宏一 こういち 内閣 ないかく 官房 かんぼう 参与 さんよ 核心 かくしん 金融 きんゆう 政策 せいさく 大 だい 転換 てんかん 目標 もくひょう 日銀 にちぎん 法 ほう 改正 かいせい 日本 にっぽん 経済 けいざい 取 と 戻 もど 2013年 ねん 1月 がつ 20日 はつか ^ 「白川 しらかわ 総裁 そうさい 誠実 せいじつ 国民 こくみん 苦 くる 浜田 はまだ 宏一 こういち 大学 だいがく 名誉 めいよ 教授 きょうじゅ 独占 どくせん 東洋 とうよう 経済 けいざい 年 ねん 2月 がつ 日 にち ^ 高橋 たかはし 洋一 よういち 俗論 ぞくろん 撃 う 現在 げんざい 金融 きんゆう 政策 せいさく 効果 こうか 懸念 けねん 年 ねん 型 がた 近 ちか 消費 しょうひ 税 ぜい 増税 ぞうぜい 影響 えいきょう 年 ねん 月 がつ 日 にち ^ スティーヴン・ランズバーグ 『ランチタイムの経済 けいざい 学 がく 日常 にちじょう 生活 せいかつ 謎 なぞ 解 と 明 あ 日本経済新聞社 にほんけいざいしんぶんしゃ 日経 にっけい 人文 じんぶん 庫 こ 年 ねん 頁 ぺーじ

^ スティーヴン・ランズバーグ 『ランチタイムの経済 けいざい 学 がく 日常 にちじょう 生活 せいかつ 謎 なぞ 解 と 明 あ 日本経済新聞社 にほんけいざいしんぶんしゃ 日経 にっけい 人文 じんぶん 庫 こ 年 ねん 頁 ぺーじ

^ a b 大型 おおがた 増税 ぞうぜい 個人 こじん 消費 しょうひ 落 お 込 こ 総 そう 需要 じゅよう 安定 あんてい 化 か 政策 せいさく 徹底 てってい 村上 むらかみ 尚己 なおみ 年 ねん 月 がつ 日 にち

^ 原田 はらだ 泰 やすし 大和総研 だいわそうけん 新 しん 社会 しゃかい 人 じん 効 き 日本 にっぽん 経済 けいざい 入門 にゅうもん 毎日新聞社 まいにちしんぶんしゃ 毎日 まいにち 年 ねん 頁 ぺーじ ^ 原田 はらだ 泰 やすし 大和総研 だいわそうけん 新 しん 社会 しゃかい 人 じん 効 き 日本 にっぽん 経済 けいざい 入門 にゅうもん 毎日新聞社 まいにちしんぶんしゃ 毎日 まいにち 年 ねん 頁 ぺーじ ^ 経済 けいざい 学者 がくしゃ 伊東 いとう 光晴 みつはる 氏 し 聞 き 安倍 あべ 首相 しゅしょう 嘘 うそ 日刊 にっかん 年 ねん 月 がつ 10日 とおか ^ スティーヴン・ランズバーグ 『ランチタイムの経済 けいざい 学 がく 日常 にちじょう 生活 せいかつ 謎 なぞ 解 と 明 あ 日本経済新聞社 にほんけいざいしんぶんしゃ 日経 にっけい 人文 じんぶん 庫 こ 年 ねん 頁 ぺーじ

^ 岩田 いわた 規久男 きくお 日本 にっぽん 経済 けいざい 何 なに 起 お 東洋経済新報社 とうようけいざいしんぽうしゃ 年 ねん 頁 ぺーじ ^ 岩田 いわた 規久男 きくお 景気 けいき 筑摩書房 ちくましょぼう 新書 しんしょ 年 ねん 頁 ぺーじ ^ 岩田 いわた 規久男 きくお 経済 けいざい 学 がく 的 てき 思考 しこう 筑摩書房 ちくましょぼう 年 ねん 頁 ぺーじ ^ 高橋 たかはし 洋一 よういち 日本 にっぽん 大 だい 問題 もんだい 面白 おもしろ 解 と 本 ほん 考 かんが 光文社 こうぶんしゃ 光文社 こうぶんしゃ 新書 しんしょ 年 ねん 頁 ぺーじ ^ 竹中 たけなか 平蔵 へいぞう 竹中 たけなか 先生 せんせい 経済 けいざい 年 ねん 頁 ぺーじ ^ 竹中 たけなか 平蔵 へいぞう 経済 けいざい 学 がく 幻冬舎 げんとうしゃ 年 ねん 頁 ぺーじ ^ 日銀 にちぎん 新 しん 総裁 そうさい 金利 きんり 復帰 ふっき 衆知 しゅうち 2008年 ねん 5月8日 にち ^ ジョセフ・スティグリッツ教授 きょうじゅ 特別 とくべつ 寄稿 きこう 同 おな 過 あやま 繰 く 返 かえ 年 ねん 得 え 厳 きび 教訓 きょうくん ダイヤモンド・オンライン 2010年 ねん 1月 がつ 日 にち ^ 円 えん 高 だか 成長 せいちょう 衆知 しゅうち 年 ねん 9月16日 にち ^ a b Roger Dobson (2002年 ねん 月 がつ 日 にち “How Alexander caused a great Babylon inflation” . インデペンデント . https://www.independent.co.uk/news/world/europe/how-alexander-caused-a-great-babylon-inflation-9213402.html 2019年 ねん 月 がつ 日 にち 閲覧 えつらん

^ *本村 もとむら 凌二 りょうじ 教養 きょうよう 史 し 読 よ 方 かた PHP研究所 けんきゅうじょ 、2018年 ねん

^ a b 冨田 とみた 俊 しゅん 基 もと 国債 こくさい 歴史 れきし 金利 きんり 凝縮 ぎょうしゅく 過去 かこ 未来 みらい 年 ねん

^ ジョン・メイナード・ケインズ 山岡 やまおか 洋一 よういち 訳 わけ 説得 せっとく 論集 ろんしゅう 年 ねん 年 ねん ^ クーリエ・ジャポン ,2013年 ねん 月 がつ 号 ごう