ダルマ (インド発祥 の宗教 )

ダルマ(梵: धर्म dharma ![]()

ヒンドゥー

ダルマという

語源 [編集 ]

リグ・ヴェーダでは

dharmaという

- サンスクリットではクラス1[

要 説明 ]dhṛとして表 される*dʰer-(「保有 する」)[17]語源 学 上 アヴェスター語 のdar-(「保有 する」)やラテン語 のfirmus(「確固 とした、安定 した、強力 な」)、リトアニア語 derė́ti(「相応 しい、適 した」)、リトアニア語 dermė(「合意 」)[18]とdarna(「調和 」)、古代 教会 スラヴ語 drъžati(「保有 する、所有 する」)に関連 している。 古典 サンスクリットのdharmasという単語 は、インド・ヨーロッパ祖語 dʰer-mo-s(「保有 」)からのラテン語 のo語幹 に公式 に合致 していて、古 いリグ・ヴェーダのn語幹 から歴史 的 に発展 しなかった。

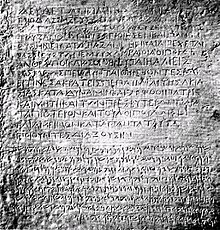

古代 の翻訳

マウリヤ

定義 [編集 ]

ダルマはインド

ドイツ

ダルマという

ダルマという

ダルマの

歴史 [編集 ]

ダルマや

「ダルマ」にとっての

敬虔 とダルマ[編集 ]

20

リタとマーヤー、ダルマ[編集 ]

ヒンドゥー

デイはダルマがリタの

おおインドラ、我 らをリタの道 にあらゆる悪 に対 する正 しき道 に導 きたまえ。—RV 10.133.6

ヒンドゥー教 [編集 ]

| インド |

| ヒンドゥー |

|---|

|

ダルマは

ヒンドゥー

ヴェーダとウパニシャッド[編集 ]

この

धर्मः तस्माद्धर्मात् परं नास्त्य् अथो अबलीयान् बलीयाँसमाशँसते धर्मेण यथा राज्ञैवम् ।

यो वै स धर्मः सत्यं वै तत् तस्मात्सत्यं वदन्तमाहुर् धर्मं वदतीति धर्मं वा वदन्तँ सत्यं वदतीत्य् एतद्ध्येवैतदुभयं भवति ।।無 はダルマより高 い。弱 さは王 を超 えるものとしてダルマにより強 きものに打 ち勝 つ。まさしくそのダルマは真理 (Satya)であり、従 って人 が真理 を話 す時 、「ダルマを語 っている」と言 い、ダルマを語 るなら、「真理 を語 っている!」と言 う。だから二 つは一 つである。

叙事詩 [編集 ]

ヒンドゥーの

4世紀 のヴァーツヤーヤナによる見解 [編集 ]

クラウス・クロスターマイアーによると、4

身体 のアダルマ:ヒンサ(暴力 )、ステヤ(盗 み)、プラティシッダ・マイトゥナ(自己 のパートナー以外 との性的 耽溺 )身体 のダルマ:ダナ(慈善 )、パリトラナ(困窮 の援助 者 )、パリカラナ(他社 への奉仕 の提供 )言 ったり書 いたりする言葉 からのアダルマ:ミテャ(欺瞞 )、パルサ(毒 のあるい草 )、スカナ(中傷 )、アサンバッダ(不条理 な発言 )言 ったり書 いたりする言葉 からのダルマ:サテャ(真実 や事実 )、ヒタヴァカナ(良 き意図 を持 つ発言 )、プリヤヴァカナ(穏 やかで寛容 な発言 )、スヴァデャヤ(自己 学習 )心 のアダルマ:パラドロハ(誰 かに対 する病 んだ意志 )、パラソラヴャビプサ(貪欲 )、ナステャキャ(道徳 と敬虔 の存在 の否定 )心 のダルマ:ダヤ(思 いやり)、アスプラ(公平 無私 )、スラッダ(信頼 )

パタンジャリのヨーガによる見解 [編集 ]

ヨーガの

ダルマはヨーガの

パタンジャリによると、5つのヤマは、

5つのニヤマ(

出典 [編集 ]

ヒンドゥー

ダルマとアダルマは、「それは我々 である。」神 々やガンドハーヴァスや先祖 がダルマとは何 かアダルマとは何 かを宣言 しないと言 うことはない。—アパスタンバ・ダルマスートラ[60]

ダルマと生命 段階 、社会 階層 [編集 ]

ヒンドゥー

ヒンドゥー

ダルマと貧困 [編集 ]

ヒンドゥーダルマ

ラジャダルマパルヴァン91.34-8では

ダルマと法 [編集 ]

仏教 [編集 ]

釈迦 の教 え[編集 ]

ダルマの

ダルマは

ダルマは

禅 の仏教 [編集 ]

ダルマは

ジャイナ教 [編集 ]

ジャイナ

6つのドラヴィヤ(

正 しい信者 は、あらゆる相容 れない傾向 から霊魂 を守 る為 に最高 の謙遜 のようにダルマの徳 について絶 えず瞑想 すべきである。他人 の短所 も隠 すべきである。—プルシャールタシデュパーヤ(27)

シク教 [編集 ]

シク

象徴 としてのダルマ[編集 ]

インドの

関連 項目 [編集 ]

注 [編集 ]

- ^ a b c オクスフォード

世界 宗教 辞典 より:「ヒンドゥー教 ではダルマは生命 と宇宙 を可能 にする秩序 と慣習 に従 ってその秩序 の維持 に相応 しい行為 に言及 する基本 的 な観念 である。」[9] - ^ デヴィッド・カルパハナ:「ブッダはダルマという

使 い古 されたインドの言葉 を従前 のとおり現象 や事物 を指 すものとして用 いた。しかしこのダルマを「他 に依 って生 じた現象 」(paticca-samuppanna-dhamma)として定義 することにはつねに慎重 であった……ダルマという語 が存在 論 的 な意味 において実体 (我 ; atman)を意味 するというインドの観念 から、このダンマの概念 を区別 するために、ブッダは結果 、帰結 、あるいは果実 (attha, Sk. artha)という概念 を利用 してダンマの実際 的 な意味 を明 るみに出 した。」[11] - ^ モニアー=ウィリアムズサンスクリット

辞典 (1899年 ):「保有 する、持 ち運 ぶ(産出 するとも)、運 ぶ、維持 する、保存 する、保 つ、所有 する、持 つ、使 う、雇 う、実践 する、経験 する」[14]

参照 [編集 ]

引用 [編集 ]

- ^ Gavin Flood (1994), Hinduism, in Jean Holm, John Bowker (Editors) – Rites of Passages, ISBN 1-85567-102-6, Chapter 3; Quote – "Rites of passage are dharma in action."; "Rites of passage, a category of rituals,..."

- ^ see:

- David Frawley (2009), Yoga and Ayurveda: Self-Healing and Self-Realization, ISBN 978-0-9149-5581-8; Quote – "Yoga is a dharmic approach to the spiritual life...";

- Mark Harvey (1986), The Secular as Sacred?, Modern Asian Studies, 20(2), pp. 321–331.

- ^ see below:

- J. A. B. van Buitenen (1957), "Dharma and Moksa", Philosophy East and West, 7(1/2), pp. 33–40;

- James Fitzgerald (2004), "Dharma and its Translation in the Mahābhārata", Journal of Indian philosophy, 32(5), pp. 671–685; Quote – "virtues enter the general topic of dharma as 'common, or general, dharma', ..."

- ^ Bernard S. Jackson (1975), "From dharma to law", The American Journal of Comparative Law, Vol. 23, No. 3 (Summer, 1975), pp. 490–512.

- ^ Harold Coward (2004), "Hindu bioethics for the twenty-first century", JAMA: The Journal of the American Medical Association, 291(22), pp. 2759–2760; Quote – "Hindu stages of life approach (ashrama dharma)..."

- ^ see:

- Austin Creel (1975), "The Reexamination of Dharma in Hindu Ethics", Philosophy East and West, 25(2), pp. 161–173; Quote – "Dharma pointed to duty, and specified duties..";

- Gisela Trommsdorff (2012), Development of "agentic" regulation in cultural context: the role of self and world views, Child Development Perspectives, 6(1), pp. 19–26.; Quote – "Neglect of one's duties (dharma – sacred duties toward oneself, the family, the community, and humanity) is seen as an indicator of immaturity."

- ^ a b “Dharma”. Encyclopædia Britannica. 2016

年 8月 18日 閲覧 。 - ^ a b See:

- Ludo Rocher (2003), The Dharmasastra, Chapter 4, in Gavin Flood (Editor), The Blackwell Companion to Hinduism, ISBN 978-0631215356.

- Alban G. Widgery, "The Principles of Hindu Ethics", International Journal of Ethics, Vol. 40, No. 2 (Jan. 1930), pp. 232–245.

- ^ a b c d e f g h i j "Dharma", オクスフォード

世界 宗教 辞典 . - ^ see:

- "Dharma", The Columbia Encyclopedia, 6th Ed. (2013), Columbia University Press, Gale, ISBN 978-0787650155;

- Steven Rosen (2006), Essential Hinduism, Praeger, ISBN 0-275-99006-0, Chapter 3.

- ^ a b c デヴィッド・カルパハナ. The Philosophy of the Middle Way. SUNY Press, 1986, pp. 15–16.

- ^ a b Rinehart, Robin (2014), in Pashaura Singh, Louis E. Fenech (Editors), The Oxford Handbook of Sikh Studies, ISBN 978-0199699308, Oxford University Press, pp. 138–139.

- ^ a b c d e see:

- English translated version by Jarrod Whitaker (2004): Horsch, Paul, "From Creation Myth to World Law: the Early History of Dharma", Journal of Indian Philosophy, December 2004, Volume 32, Issue 5–6, pp. 423–448; Original peer reviewed publication in German: Horsch, Paul, "Vom Schoepfungsmythos zum Weltgesetz", in Asiatische Studien: Zeitschrift der Schweizerischen Gesellschaft für Asiankunde, Volume 21 (Francke: 1967), pp. 31–61;

- English translated version by Donald R. Davis (2006): Paul Hacker, "Dharma in Hinduism", Journal of Indian Philosophy", Volume 34, Issue 5, pp. 479–496; Original peer reviewed publication in German: Paul Hacker, "Dharma im Hinduismus" in Zeitschrift für Missionswissenschaft und Religionswissenschaft 49 (1965): pp. 93–106.

- ^ Monier Willams.

- ^ Day 1982, pp. 42–45.

- ^ Brereton, Joel P. (December 2004). “Dhárman In The Rgveda” (English). Journal of Indian Philosophy 32 (5–6): 449–489. doi:10.1007/s10781-004-8631-8. ISSN 0022-1791.

- ^ Rix, Helmut, ed (2001) (German). Lexikon der indogermanischen Verben (2nd ed.). Wiesbaden: Dr. Ludwig Reichert Verlag. p. 145

- ^ Karl Brugmann, Elements of the Comparative Grammar of the Indo-Germanic languages, Volume III, B. Westermann & Co., New York, 1892, p. 100.

- ^ Hiltebeitel, Alf (2011) (

英語 ). Dharma: Its Early History in Law, Religion, and Narrative. Oxford University Press, USA. pp. 36–37. ISBN 9780195394238 - ^ Dhand, Arti (17 December 2002). “The Dharma of Ethics, the Ethics of Dharma: Quizzing the Ideals of Hinduism” (

英語 ). Journal of Religious Ethics 30 (3): 351. doi:10.1111/1467-9795.00113. ISSN 1467-9795. - ^ J. A. B. Van Buitenen, "Dharma and Moksa", Philosophy East and West, Volume 7, Number 1/2 (April–July 1957), p. 36.

- ^ a b c d e f Horsch, Paul, "From Creation Myth to World Law: the Early History of Dharma", Journal of Indian Philosophy, December 2004, Volume 32, Issue 5-6, pp. 423–448.

- ^ Hermann Grassmann, Worterbuch zum Rig-veda (German Edition), Motilal Banarsidass, ISBN 978-8120816367

- ^ a b c d e Steven Rosen (2006), Essential Hinduism, Praeger, ISBN 0-275-99006-0, pp. 34–45.

- ^ see:

- "Dharma" Monier Monier-Williams, Monier Williams Sanskrit-English Dictionary (2008 revision), pp. 543–544;

- Carl Cappeller (1999), Monier-Williams: A Sanskrit-English Dictionary, Etymological and Philologically Arranged with Special Reference to Cognate Indo-European Languages, Asian Educational Services, ISBN 978-8120603691, pp. 510–512.

- ^ see:

- "...the order and custom which make life and a universe possible, and thus to the behaviours appropriate to the maintenance of that order". citation in The Oxford Dictionary of World Religions

- Britannica Concise Encyclopedia, 2007.

- ^ see:

- Albrecht Wezler, "Dharma in the Veda and the Dharmaśāstras", Journal of Indian Philosophy, December 2004, Volume 32, Issue 5–6, pp. 629–654

- Johannes Heesterman (1978). "Veda and Dharma", in W. D. O'Flaherty (Ed.), The Concept of Duty in South Asia, New Delhi: Vikas, ISBN 978-0728600324, pp. 80–95

- K. L. Seshagiri Rao (1997), "ractitioners of Hindu Law: Ancient and Modern", Fordham Law Review, Volume 66, pp. 1185–1199.

- ^ see

- ^ see:

- Gavin Flood (1998), "Making moral decisions", in Paul Bowen (Editor), Themes and issues in Hinduism, ISBN 978-0304338511, Chapter 2, pp. 30–54 and 151–152;

- Coward, H. (2004), "Hindu bioethics for the twenty-first century", JAMA: The Journal of the American Medical Association, 291(22), pp. 2759–2760;

- J. A. B. Van Buitenen, "Dharma and Moksa", Philosophy East and West, Volume 7, Number 1/2 (Apr. – Jul., 1957), p. 37.

- ^ RgVeda 6.70.1, 8.41.10, 10.44.8, for secondary source see Karl Friedrich Geldner, Der Rigveda in Auswahl (2 vols.), Stuttgart; and Harvard Oriental Series, 33–36, Bd. 1–3: 1951.

- ^ Paul Horsch, "From Creation Myth to World Law: the Early History of Dharma", Journal of Indian Philosophy, December 2004, Volume 32, Issue 5-6, pp. 430–431.

- ^ P. Thieme, Gedichte aus dem Rig-Veda, Reclam Universal-Bibliothek Nr. 8930, pp. 52.

- ^ Paul Horsch, "From Creation Myth to World Law: the Early History of Dharma", Journal of Indian Philosophy, December 2004, Volume 32, Issue 5-6, pp. 430–432.

- ^ a b Joel Brereton (2004), "Dharman in the RgVeda", Journal of Indian Philosophy, Vol. 32, pp. 449–489. "There are Indo-European parallels to dhárman (cf. Wennerberg 1981: 95f.), but the only Iranian equivalent is Old Persian darmān ‘remedy’, which has little bearing on Indo-Aryan dhárman. There is thus no evidence that IIr. *dharman was a significant culture word during the Indo-Iranian period." (p.449) "The origin of the concept of dharman rests in its formation. It is a Vedic, rather than an Indo-Iranian word, and a more recent coinage than many other key religious terms of the Vedic tradition. Its meaning derives directly from dhr ‘support, uphold, give foundation to’ and therefore ‘foundation’ is a reasonable gloss in most of its attestations." (p.485)

- ^ Morreall, John; Sonn, Tamara (2011) (

英語 ). The Religion Toolkit: A Complete Guide to Religious Studies. John Wiley & Sons. p. 324. ISBN 9781444343717 - ^ a b c d e f Paul Hacker (1965), "Dharma in Hinduism", Journal of Indian Philosophy, Volume 34, Issue 5, pp. 479–496 (English translated version by Donald R. Davis (2006)).

- ^ Etienne Lamotte, Bibliotheque du Museon 43, Louvain, 1958, p. 249.

- ^ Barbara Holdrege (2004), "Dharma" in: Mittal & Thursby (Editors) The Hindu World, New York: Routledge, ISBN 0-415-21527-7, pp. 213–248.

- ^ a b Koller, J. M. (1972), "Dharma: an expression of universal order", Philosophy East and West, 22(2), pp. 136–142.

- ^ Māyā Monier-Williams Sanskrit English Dictionary, ISBN 978-8120603691

- ^ Northrop, F. S. C. (1949), "Naturalistic and cultural foundations for a more effective international law", Yale Law Journal, 59, pp. 1430–1441.

- ^ Day 1982, pp. 42–44.

- ^ "Dharma", The Columbia Encyclopedia, 6th Ed. (2013), Columbia University Press, Gale, ISBN 978-0787650155

- ^ a b J. A. B. Van Buitenen, "Dharma and Moksa", Philosophy East and West, Vol. 7, No. 1/2 (Apr. – Jul., 1957), pp. 33–40

- ^ a b Charles Johnston, The Mukhya Upanishads: Books of Hidden Wisdom, Kshetra, ISBN 978-1495946530, p. 481, for discussion: pp. 478–505.

- ^ a b Horsch, Paul (translated by Jarrod Whitaker), "From Creation Myth to World Law: The early history of Dharma", Journal of Indian Philosophy, Vol 32, pp. 423–448, (2004).

- ^ Daniel H. H. Ingalls, "Dharma and Moksa", Philosophy East and West, Vol. 7, No. 1/2 (Apr. – Jul., 1957), pp. 43.

- ^ a b Daniel H. H. Ingalls, "Dharma and Moksa", Philosophy East and West, Vol. 7, No. 1/2 (April – July 1957), pp. 41–48.

- ^ The Mahābhārata: Book 11: The Book of the Women; Book 12: The Book of Peace, Part 1 By Johannes Adrianus Bernardus Buitenen, James L. Fitzgerald p. 124.

- ^ “The Mahabharata, Book 17: Mahaprasthanika Parva: Section 3”. 2018

年 12月4日 閲覧 。 - ^ There is considerable amount of literature on dharma-related discussion in Hindu Epics: of Egoism versus Altruism, Individualism versus Social Virtues and Tradition; for examples, see:

- Johann Jakob Meyer (1989), Sexual life in ancient India, ISBN 8120806387, Motilal Banarsidass, pp. 92–93; Quote – "In Indian literature, especially in Mahabharata over and over again is heard the energetic cry – Each is alone. None belongs to anyone else, we are all but strangers to strangers; (...), none knows the other, the self belongs only to self. Man is born alone, alone he lives, alone he dies, alone he tastes the fruit of his deeds and his ways, it is only his work that bears him company. (...) Our body and spiritual organism is ever changing; what belongs, then, to us? (...) Thus, too, there is really no teacher or leader for anyone, each is his own Guru, and must go along the road to happiness alone. Only the self is the friend of man, only the self is the foe of man; from others nothing comes to him. Therefore what must be done is to honor, to assert one's self..."; Quote – "(in parts of the epic), the most thoroughgoing egoism and individualism is stressed..."

- Raymond F. Piper (1954), "In Support of Altruism in Hinduism", Journal of Bible and Religion, Vol. 22, No. 3 (Jul., 1954), pp. 178–183

- J Ganeri (2010), A Return to the Self: Indians and Greeks on Life as Art and Philosophical Therapy, Royal Institute of Philosophy supplement, 85(66), pp. 119–135.

- ^ Daniel H. H. Ingalls, "Dharma and Moksa", Philosophy East and West, Vol. 7, No. 1/2 (Apr. – Jul., 1957), pp. 44–45; Quote – "(...)In the Epic, free will has the upper hand. Only when a man's effort is frustrated or when he is overcome with grief does he become a predestinarian (believer in destiny)."; Quote – "This association of success with the doctrine of free will or human effort (purusakara) was felt so clearly that among the ways of bringing about a king's downfall is given the following simple advice: 'Belittle free will to him, and emphasise destiny.'" (Mahabharata 12.106.20).

- ^ a b c Klaus Klostermaier, A survey of Hinduism, SUNY Press, ISBN 0-88706-807-3, Chapter 3: "Hindu dharma".

- ^ Jha, Nyayasutras with Vatsyayana Bhasya, 2 vols, Oriental Books (1939).

- ^ a b The yoga-system of Patanjali The ancient Hindu doctrine of concentration of mind, embracing the mnemonic rules, called Yoga-sutras, James Haughton Woods (1914), Harvard University Press

- ^ The yoga-system of Patanjali Yoga-sutras, James Haughton Woods (1914), Harvard University Press, pp. 178–180.

- ^ The yoga-system of Patanjali Yoga-sutras, James Haughton Woods (1914), Harvard University Press, pp. 180–181.

- ^ The yoga-system of Patanjali Yoga-sutras, James Haughton Woods (1914), Harvard University Press, pp. 181–191.

- ^ Kumarila, Tantravarttika, Anandasramasamskrtagranthavalih, Vol. 97, pp. 204–205; For an English Translation, see Jha (1924), Bibliotheca Indica, Vol. 161, Vol. 1.

- ^ Olivelle, Patrick. Dharmasūtras: The Law Codes of Ancient India. Oxford World Classics, 1999.

- ^ a b Paul Hacker (1965), "Dharma in Hinduism", Journal of Indian Philosophy, Volume 34, Issue 5, pp. 487–489 (English translated version by Donald R. Davis (2006)).

- ^ a b c d e Alf Hiltebeitel (2011), Dharma: Its Early History in Law, Religion, and Narrative, ISBN 978-0195394238, Oxford University Press, pp. 215–227.

- ^ Thapar, R. (1995), The first millennium BC in northern India, Recent perspectives of early Indian history, 80–141.

- ^ Thomas R. Trautmann (1964), "On the Translation of the Term Varna", Journal of the Economic and Social History of the Orient, Vol. 7, No. 2 (Jul., 1964), pp. 196–201.

- ^ see:

- Van Buitenen, J. A. B. (1957). "Dharma and Moksa". Philosophy East and West, Volume 7, Number 1/2 (April – July 1957), pp. 38–39

- Koller, J. M. (1972), "Dharma: an expression of universal order", Philosophy East and West, 22(2), pp. 131–144.

- ^ Kane, P.V. (1962), History of Dharmasastra (Ancient and Medieval Religious and Civil Law in India), Volume 1, pp. 2–10.

- ^ Olivelle, P. (1993). The Asrama System: The history and hermeneutics of a religious institution, New York: Oxford University Press.

- ^ Alban G. Widgery, "The Principles of Hindu Ethics", International Journal of Ethics, Vol. 40, No. 2 (Jan., 1930), pp. 232–245.

- ^ a b see:

- Koller, J. M. (1972), "Dharma: an expression of universal order", Philosophy East and West, 22(2), pp. 131–144.

- Karl H. Potter (1958), "Dharma and Mokṣa from a Conversational Point of View", Philosophy East and West, Vol. 8, No. 1/2 (April – July 1958), pp. 49–63.

- William F. Goodwin, "Ethics and Value in Indian Philosophy", Philosophy East and West, Vol. 4, No. 4 (Jan. 1955), pp. 321–344.

- ^ a b c Adam Bowles (2007), Dharma, Disorder, and the Political in Ancient India, Brill's Indological Library (Book 28), ISBN 978-9004158153, Chapter 3.

- ^ Derrett, J. D. M. (1959), "Bhu-bharana, bhu-palana, bhu-bhojana: an Indian conundrum", Bulletin of the School of Oriental and African Studies, 22, pp. 108–123.

- ^ Jan Gonda, "Ancient Indian Kingship from the Religious Point of View", Numen, Vol. 3, Issue 1 (Jan., 1956), pp. 36–71.

- ^ Gächter, Othmar (1998). “Anthropos”. Anthropos institute.

- ^ a b Patrick Olivelle (1999), The Dharmasutras: The law codes of ancient India, Oxford University Press, ISBN 0-19-283882-2

- ^ Donald Davis, Jr., "A Realist View of Hindu Law", Ratio Juris. Vol. 19 No. 3 September 2006, pp. 287–313.

- ^ Lariviere, Richard W. (2003), The Naradasmrti, Delhi: Motilal Banarsidass

- ^ Cort, John E. (2001). Jains in the World: Religious Values and Ideology in India. Oxford University Press. p. 100. ISBN 978-0-19-803037-9

- ^ Peter B. Clarke; Peter Beyer (2009). The World's Religions: Continuities and Transformations. Taylor & Francis. p. 325. ISBN 978-1-135-21100-4

- ^ Brekke, Torkel (2002). Makers of Modern Indian Religion in the Late Nineteenth Century. Oxford University Press. p. 124. ISBN 978-0-19-925236-7

- ^ Cort, John E. (2001). Jains in the World: Religious Values and Ideology in India. Oxford University Press. pp. 192–194. ISBN 978-0-19-803037-9

- ^ Cort, John E. (1998). Open Boundaries: Jain Communities and Cultures in Indian History. State University of New York Press. pp. 10–11. ISBN 978-0-7914-3786-5

- ^ a b Paul Dundas (2003). The Jains (2 ed.). Routledge. pp. 93–95. ISBN 978-0415266055

- ^ Jain 2011, p. 128.

- ^ Jain 2012, p. 22.

- ^ W. Owen Cole (2014), in Pashaura Singh, Louis E. Fenech (Editors), The Oxford Handbook of Sikh Studies, ISBN 978-0199699308, Oxford University Press, pp. 254.

- ^ Verne Dusenbery (2014), in Pashaura Singh and Louis E. Fenech (Editors), The Oxford Handbook of Sikh Studies, ISBN 978-0199699308, Oxford University Press, pp. 560–568.

- ^ Narula, S. (2006), International Journal of Constitutional Law, 4(4), pp. 741–751.

出典 [編集 ]

- Sanatana Dharma: an advanced text book of Hindu religion and Ethics. Central Hindu College, Benaras. (1904)

- Day, Terence P. (1982), The Conception of Punishment in Early Indian Literature, Ontario: Wilfrid Laurier University Press, ISBN 0-919812-15-5

- Murthy, K. Krishna. "Dharma – Its Etymology." The Tibet Journal, Vol. XXI, No. 1, Spring 1966, pp. 84–87.

- Olivelle, Patrick (2009). Dharma: Studies in Its Semantic, Cultural and Religious History. Delhi: MLBD. ISBN 978-8120833388

- Jain, Vijay K. (2012), Acharya Amritchandra's Purushartha Siddhyupaya, Vikalp Printers, ISBN 81-903639-4-8

- Jain, Vijay K. (2011), Acharya Umasvami's Tattvārthsūtra, Vikalp Printers, ISBN 978-81-903639-2-1

外部 リンク[編集 ]

- India Glossary – Dharma

- Buddhism A-Z: "D" Entries

- Rajiv Malhotra, Dharma Is Not The Same As Religion (huffingtonpost.com)