醍醐寺

| |

|

| |

|

| |

|

| |

|

| |

|

| |

|

| |

|

| |

|

| |

|

| |

|

| |

| 6130005002163 | |

ご

歴史 [編集 ]

その

1935

1995

2008

伽藍 [編集 ]

下 醍醐 [編集 ]

金堂 (国宝 )入母屋 造 本 瓦葺 き。正面 7間 、側面 5間 。平安 時代 後期 の建立 。豊臣 秀吉 の発願 により紀伊 から移築 したもので、慶長 3年 (1598年 )から移築 を開始 し、秀吉 没 後 の慶長 5年 (1600年 )、秀頼 の代 になって落慶 している。『紀伊 名所 図会 』等 によると、当初 は紀伊 国 有田 郡 湯浅 (現在 の和歌山 県 有田 郡 湯浅 町 )の満願寺 [注釈 3]本堂 であった。秀吉 が紀州 征伐 を行 った当時 、湯浅 一帯 を支配 していた白樫 氏 (紀伊 守護 畠山 氏 の家臣 )が満願寺 一帯 を拠点 にしており、その居城 である白樫 城 (満願寺 城 )と共 に焼 き討 ちされる予定 であったが、醍醐寺 座主 であった義 演 が応仁 の乱 で大内 氏 に焼 かれた醍醐寺 金堂 の再建 をちょうど欲 していたこともあり、満願寺 の建築 物 を秀吉 に差 し出 すことを条件 にして焼 き討 ちが回避 された経緯 がある。部材 には平安 時代 のものが残 るが、堂 が湯浅 にあった鎌倉 時代 に改修 を受 けており、移築 時 の桃山 時代 の手法 も混在 する。組物 が統一 されておらず、正面 が出 三 斗 、側面 と背面 が平 三 斗 という異例 の意匠 を持 つのが特徴 で、平 三 斗 は創建 当時 のもの、正面 の出 三 斗 は鎌倉 時代 の補修 の際 に付 け加 えられたものと考 えられている。立 ちの高 い入母屋 屋根 は近世 風 で、移築 時 の改修 である。内部 には本尊 ・薬師如来 坐像 (重要 文化財 )と日光 菩薩 ・月光 菩薩 と四天王 像 を安置 する。堂 内 は内陣 と外陣 (礼 堂 )の境 に結界 や間 仕切 りがなく、一体 の空間 とする点 に特色 がある。そもそもの醍醐寺 金堂 の創建 は延長 4年 (926年 )で、当初 は「釈迦堂 」と呼 ばれていた。永 仁 年間 (1293年 - 1299年 )と文明 年間 (1469年 - 1487年 )の2度 焼失 している。

五重塔 (国宝 )平安 時代 後期 の天 暦 5年 (951年 )建立 。承 平 元年 (931年 )、その前年 に崩 じた醍醐天皇 の冥福 を祈 るために第 三 皇子 の代 明 親王 が発願 し、穏子皇太后 の令旨 で建立 が計画 された。しかし、承 平 7年 (937年 )の代 明 親王 薨去 などの影響 で工事 は停滞 し、その弟 にあたる朱雀 天皇 が引 き継 ぐも、発願 の20年 後 となる村上 天皇 治世 の天 暦 5年 (951年 )に完成 した。総高 38メートル。うち相輪 部 が12.8メートルで、全体 の3割 以上 を占 める。屋根 の逓減 率 が大 きく[注釈 4]、塔 身 の立 ちが低 いため、後世 の塔 のような細長 い外見 にはならない。創建 以来 修理 を重 ねたが、特 に天正 13年 (1586年 )の天正 地震 では一部 の軒 が垂 れ下 がるなどの甚大 な被害 を受 けたため、豊臣 秀吉 の援助 を受 けて慶長 3年 (1598年 )3月 に修理 が完成 している。1950年 (昭和 25年 )のジェーン台風 でも被害 を受 け、1960年 (昭和 35年 )に修理 が完成 した。京都 府 下 最古 の木造 建造 物 であり、京都 に残 る数少 ない平安 時代 建築 として貴重 であると共 に、初 重 内部 の両 界 曼荼羅 と真言 八 祖 を表 した壁画 も現存 する平安 絵画 として重要 であり、塔 本体 とは別 に「絵画 」として国宝 に指定 されている。

清瀧 宮本 殿 (重要 文化財 ) -永長 2年 (1097年 )に上 醍醐 より分 祀 して創建 。文明 年間 の兵火 により焼失 するが、永 正 14年 (1517年 )に再建 された。本殿 の西側 は塔頭 ・無量 光 院 の跡地 。拝殿 -慶長 4年 (1599年 )建立 。

不動堂 -堂前 で柴 燈 護摩 が焚 かれる。真如 三昧 耶堂 -真如苑 の開祖 ・伊藤 真 乗 が興 した密教 法 流 「真如 三昧 耶流」を顕彰 するため醍醐寺 により1997年 (平成 9年 )に建立 された[3]。金色 の涅槃 像 を祀 る。もとは朱雀 天皇 の御願 による法華三昧 堂 として天 暦 3年 (949年 )に創建 されたものだが、享 徳 19年 (1470年 )に焼失 している。祖師 堂 -向 かって右 に弘法大師 (空海 )、左 に理 源 大師 (聖 宝 )を祀 る。慶長 10年 (1605年 )9月 、座主 ・義 演 准 后 の建立 。旧 阿闍梨 寮 - 1930年 (昭和 5年 )、山口 玄 洞 による建立 。旧 伝法 学院 - 1930年 (昭和 5年 )、山口 玄 洞 による建立 。大 伝法 院 -観音堂 を中心 とする一帯 は大 伝法 院 と呼 ばれる。西 大門 (仁王門 ) -慶長 10年 (1605年 )、豊臣 秀頼 により再建 。仁王 像 (重要 文化財 )はもとは南大門 に祀 られていた像 で、長 承 3年 (1134年 )に仏師 の勢 増 と仁 増 によって造立 された。三宝 院 -歴代 座主 が居住 する本 坊 的 な存在 。永久 3年 (1115年 )に醍醐寺 第 14世 座主 であった勝 覚 僧正 により金堂 のすぐ西側 に創建 され、後 に現在地 に復興 された。唐 門 と表書 院 は国宝 。庭園 は特別 史跡 および特別 名勝 。

理性 院 -塔頭 。別格 本山 。修 証 殿 庭園 「憲 深林 苑 」 -池泉 回遊 式 庭園 。桜 馬場 霊宝 館 - 1935年 (昭和 10年 )に開館 。2001年 (平成 13年 )10月 にリニューアルされた。7万 5千 点 以上 の国宝 や重要 文化財 を含 む約 10万 点 以上 に及 ぶ寺宝 を収蔵 している。本館 平成 館 仏像 棟 醍醐 大 しだれ桜 -樹齢 180年 。

報恩 院 -塔頭 。もとは上 醍醐 にあった極楽 坊 。後 宇多 法皇 の命 で下 醍醐 に移転 し、明治 期 に現在地 に移 る。光台 院 -塔頭 。伝法 学院 黒門 南 門 総門

上 醍醐 [編集 ]

女人 堂 (成 身 院 ) -江戸 時代 初期 の再建 。上 醍醐 への入山 料 の支払 所 がある。これより19丁 (約 2.1km)、約 1時 間 の軽 登山 となる。花見 御殿 跡 -槍 山 と呼 ばれるこの場所 でも「醍醐 の花見 」が行 われた。音羽 魔王 大 権現 社 摂 受庵 -客殿 と寺務 所 。清瀧 宮本 殿 -寛治 2年 (1088年 )12月の創建 。空海 が唐 の都 長安 の青 龍 寺 から勧請 した密教 の守護神 (清瀧 権現 )を祀 った醍醐寺 の鎮守 社 。昭和 14年 焼失 、昭和 32年 再建 。横尾 大明神 醍醐 水 -聖 宝 が感得 し、醍醐寺 の名前 の由来 となったといわれる霊泉 。准 胝堂跡 -貞 観 18年 (876年 )、聖 宝 によって如意 輪 堂 と共 に創建 された。西国 三 十 三 所 第 11番 札所 。1968年 (昭和 43年 )に再建 された堂 は落雷 により2008年 (平成 20年 )8月 24日 に焼失 した。再建 までの間 は西国 札所 は下 醍醐 の観音堂 (大 講堂 )に仮 に移 されており、納 経 も下 醍醐 だけで行 っている。柏木 稲荷 大明神 薬師堂 (国宝 ) -醍醐天皇 の勅願 により、聖 宝 が延喜 13年 (913年 )に天皇 の御願 堂 として創建 した。現存 の堂 は保安 2年 (1121年 )の再建 。入母屋 造 、檜 皮 葺 き。正面 5間 、側面 4間 。側面 の柱 間 4間 のうち、中央 の2間 が狭 く、前 寄 りと後 寄 りの各 1間 が広 いのは珍 しい。内部 には薬師 三 尊 像 (国宝 )、閻魔 天 像 、帝釈天 像 、千手観音 像 (以上 は重要 文化財 )などを安置 していたが、現在 は全 て下 醍醐 の霊宝 館 に移 されている。五大 堂 -聖 宝 が鎮護 国家 の祈願 道場 として延喜 13年 (913年 )に創建 。慶長 11年 (1606年 )に豊臣 秀頼 によって再建 された。現在 の堂 は1940年 (昭和 15年 )の再建 。聖 宝 像 観 賢 像 役 小角 像 鐘楼 如意 輪 堂 (重要 文化財 ) -貞 観 18年 (876年 )、聖 宝 によって准 胝堂と共 に創建 された。慶長 11年 (1606年 )に豊臣 秀頼 により再建 。懸 造 りとなっている。開山 堂 (重要 文化財 ) -延喜 11年 (911年 )に醍醐寺 初代 座主 であった観 賢 によって創建 。当初 は「御影堂 」と呼 ばれていたが後 に焼失 。鎌倉 時代 に再建 されるが荒廃 し、慶長 11年 (1606年 )に豊臣 秀頼 により再建 。内陣 の厨子 には理 源 大師 (聖 宝 )坐像 などが安置 されている。縁 結 白山 大 権現 地蔵堂 白河天皇 皇后 賢子 上 醍醐 陵 -宮内庁 の管理 下 にある。奥 の院 ・洞窟 -開山 堂 の奥 にある一 の鳥居 から二 の鳥居 、三 の鳥居 を経 て約 30分 、左 へ少 し行 くと浅 い洞窟 の奥 の院 、右 へ進 むと「東 の覗 き」で下 は断崖絶壁 となっている。

上 醍醐 の伽藍

年中 行事 [編集 ]

文化財 [編集 ]

|

国宝 [編集 ]

建造 物

金堂 五重塔 清滝 宮 拝殿 (上 醍醐 )薬師堂 (上 醍醐 )三宝 院 唐 門 三宝 院 表書 院

絵画

彫刻

書跡 ・典籍 、古文書

大 日経 開題 弘法大師 筆 後 宇多天皇 宸翰 当流 紹隆教誡 (三 通 )後醍醐天皇 宸翰 天 長 印 信 (蠟牋)(後醍醐天皇 筆 ・文観 房 弘 真 料紙 装飾 ・奥書 )狸 毛筆 奉献 表 伝 弘法大師 筆 理 源 大師 筆 処分 状 醍醐寺 文書 聖教 (もんじょしょうぎょう) 69,378点 [7][注釈 6]宋 版 一切経 6,102帖 (附 経 箱 604合 ) - 2017年度 国宝 指定 [9][10]

重要 文化財 [編集 ]

建造 物

絵画

絹本 著 色 阿弥陀 三 尊像 絹本 著 色 大日 金輪 像 (1902年 重文 指定 、98.2×60.9 cm)絹本 著 色 大日 金輪 像 (1941年 重文 指定 、96.4×83.3 cm)絹本 著 色 虚空蔵菩薩 像 絹本 著 色 地蔵 菩薩 像 絹本 著 色 普 賢 延命 像 絹本 著 色 弥勒菩薩 像 絹本 著 色 大元帥 明王 像 (卅六 臂 、八 臂 、四 臂 )3幅 ・毘沙門天 像 ・伝 釈迦 曼荼羅 図 ・虚空蔵 曼荼羅 図 (大元帥 法 本尊 像 )絹本 著 色 愛染明王 像 絹本 著 色 金剛夜叉 明王 像 絹本 著 色 大 威徳 明王 像 絹本 著 色 五 秘密 像 紙 本 墨画 不動明王 像 5幅 紙 本 墨画 密教 図像 39点 (明細 は後 出 )絹本 著 色 山水 屏風 六 曲 屏風 一 隻 絹本 著 色 仁王 経 曼荼羅 図 絹本 著 色 般若 菩薩 曼荼羅 図 絹本 著 色 弥勒 曼荼羅 図 絹本 著 色 両 界 曼荼羅 図 絹本 著 色 六 字 経 曼荼羅 図 紺 絹 金泥 六 字 経 曼荼羅 図 紙 本 著 色 十 巻 抄 (第 十 巻 補 写 )絹本 著 色 満 済 像 (土佐 行広 筆 、自賛 及 び永 享 六 年 の自筆 開眼 供養 裏書 )、絹本 著 色 義賢 像 、絹本 著 色 義 堯像 (天正 十 三 年 義 演 の開眼 供養 裏書 )、絹本 著 色 義 演 像 (寛永 四 年 堯円の開眼 供養 裏書 )、絹本 著 色 覚 定 像 [11][12]金地 著 色 扇面 散 図 伝 俵屋 宗達 筆 二 曲 屏風 一双 金地 著 色 舞楽 図 俵屋 宗達 筆 二 曲 屏風 一双 紙 本 著 色調 馬 図 六 曲 屏風 一双 紙 本 墨画 芦 鴨 図 俵屋 宗達 筆 (二 面 衝立 )三宝 院 障壁 画 72面 (明細 は三宝 院 の項 を参照 )

彫刻

木造 薬師如来 及両脇 侍 像 (金堂 安置 )銅 造 阿弥陀如来 坐像 木造 阿弥陀如来 坐像 木造 千手観音 立像 木造 如意輪観音 坐像 木造 地蔵 菩薩 立像 木造 弥勒菩薩 坐像 快慶 作 (三宝 院 本堂 安置 )木造 閻魔 天 騎 牛 像 木造 吉祥天 立像 木造 金剛力士 立像 (所在 西 大門 ) -長 承 3年 (1134年 )造立 木造 帝釈天 騎 象 像 木造 五 大 明王 像 (旧 三宝 院 護摩堂 安置 )木造 不動明王 坐像 快慶 作 木造 不動明王 坐像 木造 五大 明王 像 (上 醍醐 五大堂 安置 )[注釈 7]木造 理 源 大師 坐像 (開山 堂 安置 )

工芸 品

金銅 仏具 (如意 、九 鈷杵、五 鈷鈴、金剛 盤 )金銅 両 界 曼荼羅 石 燈籠 弘安 八 年 (1285年 )銘 (上 醍醐 清 滝宮 本殿 前 )線 刻 阿弥陀 五 仏 鏡 像 線 刻 如意輪観音 等 鏡 像 鍍金 輪 宝 羯磨紋 戒体筥- 沃懸

地 螺鈿 説 相 箱 (いかけじらでんせっそうばこ)一双 螺鈿 如意

書跡 ・典籍 、古文書

|

※

密教 図像 39点

不動明王 像 3幅 金 翅鳥及大輪 明王 像 1幅 大日 金輪 像 1幅 毘沙門天 像 1幅 善女 竜王 像 2幅 普 賢 延命 像 1幅 求 聞持法 根本 尊 1幅 - 訶梨

帝 母 像 2幅 - 毘楼勒叉

天 像 1幅 五大 尊像 1幅 孔雀 明王 像 1幅 金剛 童子 像 1幅 仁王 経 法 本尊 像 5幅 諸 菩薩 像 8幅 五大 尊 図像 2巻 八 大 明王 像 1巻 大元帥 明王 像 1巻 九曜 星図 像 1巻 諸 尊 図像 1巻 - 五大虚空蔵坐居諸図像 1

巻 三 十 七 尊 羯磨形 1巻 馬頭 、大勝 金剛 、馬 鳴 曼荼羅 六 字 図像 1巻 祈 雨 法 、深 沙 大将 等 諸 像 1巻 火 天 部 尊像 1巻 十 八 会 曼荼羅 図像 1巻 八 大 明王 図像 1巻 妙見 菩薩 図像 2巻 仏 眼 、金輪 、仏 頂 熾 盛光 、五 秘密 、宝 楼閣 図像 1巻 不動明王 図像 1巻 - 四種護摩本尊及眷属図像 1

巻 明王 部 図像 1巻 三 摩耶 形 3巻 諸 文殊 図像 1巻 十二天 形像 1巻 御 筆 四種護摩壇三十七尊賢劫三摩耶形 1巻 三 十 七尊賢劫十六尊外金剛部二十天三形 1巻 天 部 図像 1巻 四 家 鈔図像 3巻 十 二神 将 図像 2巻

特別 名勝 ・特別 史跡 [編集 ]

醍醐寺 三宝 院 庭園

国 の史跡 [編集 ]

醍醐寺 境内 -指定 区域 には栢 杜 遺跡 (伏見 区 醍醐柏森 町 )を含 む[15]。

近代 以降 に焼失 した文化財 [編集 ]

- (

旧 )五大堂 (上 醍醐 ) -旧 国宝 建造 物 。1932年 (昭和 7年 )4月 3日 、護摩 の火 が屋根 に燃 え移 り焼失 、1940年 (昭和 15年 )再建 。 経蔵 (上 醍醐 ) -旧 国宝 建造 物 。1939年 (昭和 14年 )8月 29日 、山 火事 が飛 び火 して焼失 。指定 文化財 ではないが、1968年 (昭和 43年 )に再建 された上 醍醐 の准 胝堂は2008年 (平成 20年 )8月 24日 、落雷 による火災 で焼失 。今後 の再建 が検討 されている[16]。

その他 指定 ・選定 [編集 ]

境内 は日本 さくら名所 100選 選定

教育 機関 [編集 ]

醍醐山 伝法 学院 種智院大学 (協同 経営 )洛 南 高等 学校 ・附属 中学校 (協同 経営 )

施設 [編集 ]

醍醐寺 文化財 研究所 霊宝 館

新 宗教 団体 との関係 [編集 ]

前後 の札所 [編集 ]

西国 三 十 三 所 - 10

三 室 戸 寺 - 11醍醐寺 (上 醍醐 ・准 胝堂) - 12岩間 寺 正法寺 真言宗 十 八 本山 - 11

随 心 院 - 12醍醐寺 - 13宝山寺 近畿 三 十 六 不動尊 霊場 - 22

北向 山 不動院 - 23醍醐寺 (上 醍醐 ・五大堂 ) - 24岩屋 寺 西国 薬師 四 十 九 霊場 - 38

法界寺 - 39醍醐寺 - 40雲龍 院 役行者 霊 跡 札所 神仏 霊場 巡拝 の道 - 125

平等院 - 126醍醐寺 - 127毘沙門堂

醍醐山 国有 林 [編集 ]

周辺 [編集 ]

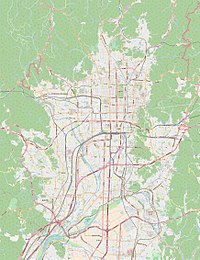

アクセス[編集 ]

山科 駅 (JR西日本 ・京都 市営 地下鉄 東西線 )および京阪 山科 駅 より、京阪 バス22・22A・24・24A号 経路 「醍醐寺 前 」下車 すぐ。醍醐 駅 (京都 市営 地下鉄 東西線 )より、徒歩 10分 (パセオ・ダイゴロー東 館 2階 から続 く「緑 道 」経由 )。または醍醐 コミュニティバス4号 路線 「醍醐寺 前 」下車 すぐ。六地蔵 駅 (京阪 宇治線 ・JR奈良 線 ・京都 市営 地下鉄 東西線 )より、京阪 バス22・22A号 経路 「醍醐寺 前 」下車 すぐ。京都 駅 八 条 口 より、京阪 バス301号 経路 「醍醐寺 」下車 すぐ。竹田 駅 (近鉄 京都 線 ・京都 市営 地下鉄 烏丸線 )より京阪 バス2号 経路 (この経路 のみ洛 南 営業 所 による管轄 )「醍醐寺 前 」下車 すぐ。三条 京阪 ・四条 河原町 ・清水 五条 駅 より、京阪 バス86号 ・86B号 経路 「醍醐寺 前 」下車 すぐ。

- かつては

横 嶺 峠 駐車 場 からの比較的 楽 なルートもあったが、現在 は通行 不可 になっている。

脚注 [編集 ]

注釈 [編集 ]

- ^

醍醐 とは、尊 い教 えの比喩 として『大 般涅槃経』などの仏典 に登場 する乳製品 である。 - ^ 「

法華三昧 堂 」として朱雀 天皇 の勅願 で天 暦 3年 (949年 )、下 醍醐 に創建 されたが、後 に焼失 した。 - ^ 12

世紀 後半 に建立 された後 白河 法皇 の御願 寺 。 - ^

仏塔 の屋根 は、初 重 が最 も大 きく、二 重 、三重 と上 へ行 くにしたがって次第 に小 さくなるが、その減少 率 が大 きいという意 。 - ^

総本山 醍醐寺 、真言宗 十 八 本山 、神仏 霊場 会 、西国 三 十 三 所 第 11番 札所 、近畿 三 十 六 不動尊 第 23番 、西国 薬師 四 十 九 霊場 第 39番 、役行者 霊 蹟 札所 の納 経 を扱 っている。 - ^ 2020

年 に員数 をそれまでの「69,378点 」から「69,393点 」に訂正 [8]。 - ^ 2004

年 に「木造 大 威徳 明王 像 1躯 附 ・木造 不動明王 ・降 三 世 明王 、軍 荼利明王 、金剛夜叉 明王 像 4躯 」として重要 文化財 に指定 されたが、2009年 に附 指定 の4躯 を本 指定 に格上 げし、指定 名称 も「木造 五 大 明王 像 5躯 」となった[13][14]。 - ^

管理 団体 指定 告示 は、昭和 52年 4月 25日 文化庁 告示 第 8号 及 び第 9号 。

出典 [編集 ]

- ^ “

寺宝 /文化財 ”.醍醐寺 . 2019年 9月 16日 閲覧 。 - ^

清水 2021, pp. 192~196 - ^ a b c 『

読売新聞 』、1995年 9月 11日 。 - ^ “

醍醐寺 の年中 行事 一覧 ”. 2018年 2月 25日 閲覧 。 - ^

田中 美枝子 「餅 上 げ道場 師範 は横綱 ◇京都 ・醍醐寺 で力 を競 い奉納 31人 の教 え子 が優勝 ◇」『日本経済新聞 』、2018年 2月 20日 、朝刊 。 - ^

平成 27年 9月 4日 文部 科学 省 告示 第 134号 - ^

平成 25年 6月 19日 文部 科学 省 告示 第 105号 - ^

令 和 2年 9月 30日 文部 科学 省 告示 第 122号 - ^

平成 29年 9月 15日 文部 科学 省 告示 第 114号 - ^ “

国宝 ・重要 文化財 の指定 について”.文化庁 . 2020年 3月 19日 閲覧 。 - ^ “

文化 審議 会 答申 ~国宝 ・重要 文化財 (美術 工芸 品 )の指定 及 び登録 有形 文化財 (美術 工芸 品 )の登録 について~”.文化庁 . 2020年 3月 19日 閲覧 。 - ^

令 和 2年 9月 30日 文部 科学 省 告示 第 118号 - ^

平成 16年 6月 8日 文部 科学 省 告示 第 112号 - ^

平成 21年 7月 10日 文部 科学 省 告示 第 108号 - ^

図説 日本 の史跡 1991, p. 122 - ^ “

西国 三 十 三 観音 霊場 第 十 一 番 、准 胝観世音菩薩 ご開 扉 法要 ”.醍醐寺 . 2018年 2月 25日 閲覧 。 - ^ a b

井上 2012, pp. 426~7 - ^ “

新明 国上 教会 の由来 について”.宗教 法人 新明 国上 教会 . ?閲覧 。 - ^ a b c d e “

京都 大阪 森林 管理 事務所 メールニュース「平安 」第 11号 ”.近畿 中国 森林 管理 局 京都 大阪 森林 管理 事務所 . 2022年 10月 22日 閲覧 。 - ^ “

拝観 のご案内 ”.醍醐寺 . 2018年 2月 25日 閲覧 。

参考 文献 [編集 ]

佐和 隆 研 『醍醐寺 』東洋 文化 社 、1976年 。井上 靖 、岡田 宥 秀 『古寺 巡礼 京都 3醍醐寺 』淡 交社、1976年 。- 「

日本 の国宝 72醍醐寺 」『週刊 朝日 百科 』朝日新聞社 、1998年 。 清水 克行 『室町 は今日 もハードボイルド中世 日本 のアナーキーな世界 』新潮社 、2021年 6月 。- 「

所有 者 別 総合 目録 ・名称 総 索引 ・統計 資料 」『国宝 ・重要 文化財 大全 別巻 』毎日新聞社 、2000年 。 - 『

図説 日本 の史跡 5古代 2』同朋 舎 出版 、1991年 。 井上 順 孝 『世界 宗教 百科 事典 』丸善 出版 、2012年 12月。

関連 項目 [編集 ]

外部 リンク[編集 ]

世界 遺産 京都 醍醐寺 近畿 三 十 六 不動尊 霊場 会 (kinki36fudo) - Facebook