参道

参道

仁王像

仁王像

本堂向拝の精進落としの鯉

本堂向拝の精進落としの鯉

笈摺堂

笈摺堂

満願堂

満願堂

華厳寺(けごんじ)は、岐阜県揖斐郡揖斐川町谷汲徳積にある天台宗の寺院。

山号は谷汲山(たにぐみさん)。本尊は十一面観世音菩薩。脇侍として不動明王と毘沙門天を安置する。西国三十三所第33番札所。満願結願の寺院で、桜や紅葉の名所としても知られ多くの観光客で賑わう。西国三十三所の札所寺院では唯一、近畿地方以外にある。

本尊真言・ご詠歌[編集]

本尊真言:おん まかきゃろにきゃ そわか

ご詠歌(現世「本堂」):世を照らす仏のしるしありければ まだともしびも消えぬなりけり

ご詠歌(過去世「満願堂」):万世(よろずよ)の願いをここに納めおく 水は苔より出る谷汲

ご詠歌(未来世「笈摺堂」):今までは親と頼みし笈摺を 脱ぎて納むる美濃の谷汲

永禄3年(1560年)成立の『谷汲山根元由来記』によると、華厳寺は延暦17年(798年)、会津の郡司で黒河郷(現在の福島県会津若松市)の大口大領なる人物によって創建されたという。『由来記』によれば、大口大領は都の仏師に依頼して自らの信仰する十一面観音の像を造立した。彼は観音像とともに会津に帰ろうとしていたが、途中、美濃国の赤坂(現在の岐阜県大垣市)で観音像が動かなくなってしまった。赤坂の北五里の山中に観音所縁の霊地があるというお告げを受け、大口大領は同地に草庵を建立。延暦末年に、当地で修行していた僧・豊然上人(ぶねんしょうにん)の協力を得て華厳寺を建立した。

延喜17年(917年)には醍醐天皇が「谷汲山」の山号と「華厳寺」の扁額を下賜。天慶7年(944年)には朱雀天皇が鎮護国家の道場として当寺を勅願所に定め、仏具・福田として一万五千石を与えたという。「谷汲山」という山号については、寺付近の谷から油が湧き出し、仏前の灯明用の油が汲めども尽きなかったことに由来する。

西国三十三所霊場の中興者と伝承される花山法皇は徒歩で巡幸し、当寺を第三十三番札所の満願所と定め、禅衣(笈摺)、杖、および三首のご詠歌を奉納したと伝え、鎌倉時代には後白河法皇が花山法皇の跡を慕って同行千有余人を従えて巡幸したという。なお、西国三十三所巡礼について触れた最も古い史料である『寺門高僧記』所収の「行尊伝」および「覚忠伝」では、第三十三番の霊場は三室戸寺になっており、園城寺(三井寺)の僧・覚忠が三十三所霊場を巡礼した応保元年(1161年)には、華厳寺は満願所ではなかった。また、三種のご詠歌のうち「世を照らす」の歌は作者が判明しており、花山法皇ではなく、前出の覚忠の作歌である[1]。

承久3年(1221年)の承久の乱では、朝廷側に属したため寺領を没収された。

建武元年(1334年)足利氏と新田氏の戦乱が起こり、新田一族の堀口貞満の乱をはじめとする戦乱で幾度となく諸堂伽藍を焼失するが、本尊ならびに脇侍等は山中に移し難を逃れた。

文明11年(1479年)、観音菩薩の夢告を受けた薩摩国鹿児島慈眼寺住職道破拾穀により、再興されたと伝えられている。

総門をくぐると、左右にソメイヨシノの桜並木、土産物店、飲食店、旅館などの立ち並ぶ参道が続き、距離にして約1km、徒歩10分ほどで仁王門に達する。そこからはゆるやかな登りの石畳の参道となり、突き当りの石段を上ると本堂がある。本堂背後には阿弥陀堂、笈摺堂、子安堂、そこからさらに石段を上った先に満願堂が建つ。このほか、満願堂から徒歩約1時間ほどのところに奥の院がある。1980年代まで本堂周辺にはトロッコの線路が多数残されていた。

- 本堂 - 1879年(明治12年)に豪泰法印によって再建。入母屋造、正面五間、側面四間の外陣部の奥に、棟を直行させて内陣部が接続する。本尊は十一面観音、脇侍として不動明王像と毘沙門天像(後者は重要文化財)を安置する(いずれも非公開)。堂内右手に納経所、地下に「戒壇巡り」があり、正面向拝の左右の柱には「精進落としの鯉」と称する、銅製の鯉が打ち付けられている。西国札所巡礼を三十三番札所の当寺で満願した者は、その記念にこの鯉に触れる習わしがある。

- 本尊・十一面観音立像 - 厳重な秘仏で写真も公表されておらず、制作年代、構造等の詳細は不明である。西国三十三所巡礼の中興者とされる花山法皇の一千年忌を機に、2008年(平成20年)から2010年(平成22年)にかけて、西国三十三所の全札所寺院で「結縁開帳」が行われ、華厳寺の本尊は2009年(平成21年)3月1日から3月14日まで開帳された。寺や西国三十三所札所会の発表によると、1955年(昭和30年)以来の54年ぶりの開帳であった。明治時代までは33年毎の開扉、大正時代から1955年までは7年に1回の開扉であったが、同年以降、定例の開扉は行われなくなった。本尊を実見した人の話として久野健(美術史家)が伝えるところによると、十一面観音像は榎の一木造、像高7尺5寸、像身に華厳経を書し、衣には三千仏像と諸仏の三昧耶形を描く特異な姿の像であるという[2]。

- 鐘楼堂

- 阿弥陀堂

- 笈摺堂 - 本堂背後にある小堂。当寺には花山法皇が禅衣(笈摺)、杖、および三首のご詠歌を奉納したとされる。この堂には今日も西国三十三所巡礼を終えた人々が奉納した笈摺、朱印帳等が置かれ、多数の千羽鶴が奉納されている。千羽鶴は折鶴(おりつる)が笈摺(おいづる)にちなむことから奉納される。

- 苔の水地蔵尊 - 花山法皇の御詠歌に由来する地蔵尊。

- 子安堂 - 笈摺堂の左隣に建つ。本尊は子安観音。安産・子宝祈願、赤子の身体健康などの願い事を記したたくさんのよだれかけが奉納されている。

- 満願堂 - 本堂から裏手に進み、笈摺堂、子安堂を出て、階段を三十三段上った先に建つ堂。周囲には「満願」の文字の刻まれた狸の石像が並ぶ。巡礼者はここで納め札を納める。

- 本尊・十一面観音立像[注釈 1] - 一木造、像高215.7cm。衣文や目鼻立ちのなど彫り方が荒々しいが、作風は古風で、平安時代前期、9 - 10世紀にさかのぼる作と推定される。

- 西国三十三所観音霊場石仏群

- 奥の院 - 満願堂より約1.5kmの登山を要する。もと北領にあったが、正中年間(1324年 - 1326年)の頃に移される。

- 妙法ヶ滝

- 菅原道真参籠の岩屋

- 元三大師堂

- 内仏客殿

- 庫裏

- 中門

- 本門

- 一切経堂

- 三十三所堂 - 西国三十三所観音霊場のそれぞれの札所の本尊を模した33体の観音像を祀る。

- 英霊堂

- 明王院 - 塔頭。

- 豊川分霊吨枳尼真天堂 - 豊川稲荷の分霊である吨枳尼真天を祀る。

- 地蔵院 - 塔頭。

- 羅漢堂

- 十王堂

- 一乗院 - 塔頭。

- 法輪院 - 塔頭。

- 地蔵堂

- 仁王門 - 宝暦年間(1751年 - 1764年)再建[3]。入母屋造、三間の二重門。奥の間左右に仁王像を安置。その手前、通路の左右に巨大な草鞋が奉納されている。

- 総門

重要文化財[編集]

- 木造毘沙門天立像[注釈 1] - 像高168.2cm。本堂内、本尊の脇侍として安置されるが、一般には公開されていない。対をなす不動明王像は近世の作であるが、この毘沙門天像は平安時代初期、9世紀にさかのぼる古像である。本像は、陰うつな表情、太造りの体躯、頭部が体部にめり込むような表現など、日本の毘沙門天像の中でも異色の作である。

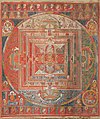

- 絹本著色三十三所観音曼荼羅 - 縦197.1cm横144.3cm、鎌倉時代、平成24年9月6日指定。

西国霊場第三十三番札打和讃[編集]

三十三番の打ち留は 今日の今まで親よりも

頼みにかけし笈摺を ぬぎて納むる霊場は

みの行末の大野なる 谷くみ山に名も高き

法の蓮のけごん寺 仰ぎ見るにも尊とけれ

南無や大慈の観世音 南無や大悲の観世音

谷汲山華厳寺門前町の「谷汲門前街並みづくり協議会」によってマスコットキャラクター「いのりちゃん」が制定されている。マスコットキャラクターとしては初めて三十三所の満願を達成した。この功績は三十三所札所会に認められ、「西国三十三所PR大使」「補西国巡礼大使」に任命、また特命先達にも任命された。

- 西国三十三所

- 32 観音正寺 - 33 華厳寺

- 東海白寿三十三観音霊場

- 32 法華寺 - 33 華厳寺

- 東海三十六不動尊霊場

- 32 円鏡寺 - 33 華厳寺 - 34 大徳院

※ いずれも季節運行便があり、季節運行便が運行されない日は朝夕のみとなり事実上利用できない。

2001年(平成13年)までは名鉄谷汲線が近くまで伸びていて谷汲山華厳寺の巡礼客の交通の便となっていた。

毎月18日のみ岐阜駅・名鉄岐阜駅より岐阜バス【C49】「谷汲山」行きが1往復のみ運行される。

- 奈良国立博物館・NHKプラネット近畿編 『西国三十三所 観音霊場の祈りと美』(特別展図録)、奈良国立博物館、名古屋市博物館、NHKプラネット近畿、NHKサービスセンター刊、2008年(解説執筆、頼富本宏、清水健ほか)

- 和田嘉寿男 『御詠歌の旅 西国三十三札所を巡る』、和泉書院、1998年

- 『日本歴史地名大系 岐阜県の地名』、平凡社

ウィキメディア・コモンズには、

華厳寺に

関連するメディアがあります。

|

|---|

| 基本教義 | | |

|---|

| 人物 | |

|---|

| 世界観 | |

|---|

| 重要な概念 | |

|---|

| 解脱への道 | |

|---|

| 信仰対象 | |

|---|

| 分類/宗派 | |

|---|

| 地域別仏教 | |

|---|

| 聖典 | |

|---|

| 聖地 | |

|---|

| 歴史 | |

|---|

| 美術・音楽 | |

|---|

|

|