| この 記事には 複数の問題があります。 改善や ノートページでの 議論にご 協力ください。

|

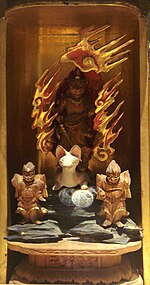

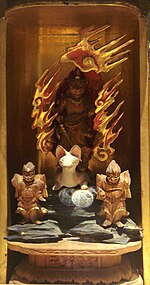

飯綱権現を祀る高尾山薬王院の権現堂

飯綱権現を祀る高尾山薬王院の権現堂

本地垂迹(ほんじすいじゃく)とは、仏教が興隆した時代に発生した神仏習合思想の一つで、神道の八百万の神々は、実は様々な仏(菩薩や天部なども含む)が化身として日本の地に現れた権現(ごんげん)であるとする考えである。仏本神迹説と呼ばれる場合もある。

飯縄権現

飯縄権現

蔵王権現

蔵王権現

白山権現(『仏像図彙』より)

白山権現(『仏像図彙』より)

愛宕権現(『仏像図彙』より)

愛宕権現(『仏像図彙』より)

龍蔵寺 (丹波篠山市)愛宕堂に祀られている勝軍愛宕地蔵尊

龍蔵寺 (丹波篠山市)愛宕堂に祀られている勝軍愛宕地蔵尊

本地とは、本来の境地やあり方のことで、垂迹とは、迹(あと)を垂れるという意味で、神仏が現れることを言う。究極の本地は、宇宙の真理そのものである法身であるとし、これを本地法身(ほんちほっしん)という。また権現の権とは「権大納言」などと同じく「臨時の」「仮の」という意味で、仏が神の形を取って仮に現れたことを示す。

本地という思想は、仏教が各地で布教されるに際し、その土地本来の様々な土着的な宗教を包摂する傾向があることに起因する。たとえば、仏教の天部の神々のほとんどはインドのヒンドゥー教を由来とする。この思想は、後に、後期大乗仏教で、本地仏大日如来の化身が、不動明王など加持身であるという概念を生んだ。

これに対し、垂迹という思想は、中国の『荘子』天運における迹(教化の迹)や、所以迹(教化を成立させている道=どう)に由来し、西晋の郭象(かくしょう)は『荘子注』で、これを聖王(内聖外王)の説明において展開させ、“迹”を王者としての統治・主導とし、“所以迹”を本質的な聖人として引用した。

そして、後秦代の僧肇がこれを仏教に取り入れた。僧肇は『注維摩詰経』で、魏の王弼などの“本末”の思想を引用し、“所以迹”を“本”とい換えて、“本”を菩薩の不可思議なる解脱(悟りの内容)とし、“迹”を菩薩が衆生を教化するために示現した方便として使用した。

日本では、仏教公伝により、古墳時代の物部氏と蘇我氏が対立するなど、仏教と日本古来の神々への信仰との間には隔たりがあった。だが徐々にそれはなくなり、仏教側の解釈では、神は迷える衆生の一種で天部の神々と同じとし、神を仏の境涯に引き上げようと納経や度僧が行われたり、仏法の功徳を廻向されて神の身を離脱することが神託に謳われたりした。

しかし7世紀後半の天武期での天皇中心の国家体制整備に伴い、天皇の氏神であった天照大神を頂点として、国造りに重用された神々が民族神へと高められた。仏教側もその神々に敬意を表して格付けを上げ、仏の説いた法を味わって仏法を守護する護法善神の仲間という解釈により、奈良時代の末期から平安時代にわたり、神に菩薩号を付すに至った[1]。

一方で、死霊などの小規模な民族神は、この本地垂迹説を用いずに区別した。例としては、権化神(権社神)に対する実類神(実社神)などである。このため、仏教側では権化神には敬意を表してもよいが、実類神は信奉してはならないという戒めも一部に制定された。これは仏教の一線を守るという考えのあらわれと思われる。

この本地垂迹説により、権現造りや本地垂迹の図画なども生まれ、鎌倉中末期には文学でも本地物(ほんじもの)と呼ばれる作品が創作された。

戦国時代には、さらに天道思想による「諸宗はひとつ」とする統一的枠組みが形成されるようになった。

末法思想との関係[編集]

院政や武士の台頭による政治の流動化、天災や戦乱による社会の混乱を背景として、末法の世の実感とそこからの救済願望が生まれた。そのため浄土信仰が盛んとなり、法然を始め新しい仏教諸宗派が登場したが、それは伝統的な神祇信仰の変容と再生も促した。この終末意識には粟散辺土観も影響した。仏教のインド中心の世界観では、末法の世の日本の人間は堕落していて救済されがたく、正当な教化の方法では救済できないとされる。そこで仏が仮に神の姿をとってこの辺土に現れ、厳罰をもって人々を教化し救済を志向したというのが、本地垂迹説の意図するところである。こうして神々は、共同体の神から個人を救済する神へと変貌を遂げた。

反本地垂迹説[編集]

鎌倉時代中期には、逆に仏が神の権化で、神が主で仏が従うと考える神本仏迹説も現れた。神道側の仏教から独立しようという考えから起こったものである。伊勢神宮外宮の神官である度会氏は、神話・神事の整理や再編集により、『神道五部書』を作成、伊勢神道(度会神道)の基盤を作った。伊勢神道においては、現実を肯定する本覚思想を持つ天台宗の教義が流用されて神道の理論化が試みられ、さらに空海に化託した数種類の理論書も再編され、度会行忠・家行により体系づけられた。

反本地垂迹説は、元寇以後の、日本は神に守られている「神の国」であるとする神国思想のたかまりの中で、ますます発展していった[2]。

南北朝時代から室町時代には、反本地垂迹説がますます主張され、天台宗からもこれに同調する者が現れた。慈遍は『旧事本紀玄義』や『豊葦原神風和記』を著して神道に改宗し、良遍は『神代巻私見聞』や『天地麗気記聞書』を著し、この説を支持した。吉田兼倶は、これらを受けて『唯一神道名法要集』を著して、この説を大成させた。しかし鎌倉期の新仏教はこれまで通り、本地垂迹説を支持した。

垂迹神と本地仏[編集]

神の正体とされる仏を本地仏という。神々に付会される仏は、宗派、信仰、寺院、神社によって異なる。

日本の神の仏号は菩薩が多く、八幡大菩薩は阿弥陀如来であるなど本地仏の仏号との相違もみられる。

垂迹神と本地仏の一例を以下に示す。

9世紀のころ、それぞれの神の権現号がみられるようになった[6]。

12世紀のころ、それぞれの神の本地仏が定められていった[6]。

- ^ 八幡神を八幡大菩薩とするなど。

- ^ 日本史用語研究会『必携日本史用語』(四訂版)実教出版(原著2009-2-2)。ISBN 9784407316599。

- ^ 『修験道の本』少年社編集制作、学習研究社発行、1999年1月15日発行、158頁

- ^ 天神信仰には、主神である天満大自在天神が、衆生を救うため様々な神仏へ分身したのだとする思想がある。

- ^ a b 全国歴史教育研究協議会『日本史B用語集―A併記』(改訂版)山川出版社(原著2009-3-30)。ISBN 9784634013025。

- 桜井好朗『神々の変貌 社寺縁起の世界から』(東京大学出版会 1976年、新版2009年 / ちくま学芸文庫、2000年3月)

- 桜井好朗『中世日本文化の形成 神話と歴史叙述』(東京大学出版会 1981年4月)

- 桜井好朗『隠者の風貌 隠遁生活とその精神』(塙書房<塙選書> 1967年)

- 桜井好朗『日本の隠者』(塙書房<塙新書> 1969年、新版1986年 / オンデマンド版 2005年)

- 桜井好朗『中世日本人の思惟と表現』(未来社 1970年)

- 桜井好朗『中世日本の精神史的景観』(塙書房 1974年、新版1986年)

- 桜井好朗『吉野の霧 太平記』(平凡社名作文庫 1978年7月 / 吉川弘文館「読みなおす日本史」 2016年)

- 桜井好朗『空より参らむ 中世論のために』(人文書院 1983年6月)

- 桜井好朗『中世日本の王権・宗教・芸能』(人文書院 1988年10月)

- 桜井好朗『祭儀と注釈 中世における古代神話』(吉川弘文館 1993年9月)

- 桜井好朗『儀礼国家の解体 中世文化史論集』(吉川弘文館 1996年6月)

- 桜井好朗『中世日本の神話と歴史叙述』(岩田書院 2006年10月)

- 桜井好朗『神と仏 仏教受容と神仏習合の世界』(春秋社(大系仏教と日本人) 1985年、新版2000年)

- 日本史用語研究会『必携日本史用語』(四訂版)実教出版(原著2009-2-2)。ISBN 9784407316599。

- 全国歴史教育研究協議会『日本史B用語集―A併記』(改訂版)山川出版社(原著2009-3-30)。ISBN 9784634013025。

- 大森惠子『稲荷信仰の世界―稲荷祭と神仏習合』慶友社、2011年12月10日。ISBN 978-4-87449-254-3。

|

|---|

| 基本教義 | | |

|---|

| 人物 | |

|---|

| 世界観 | |

|---|

| 重要な概念 | |

|---|

| 解脱への道 | |

|---|

| 信仰対象 | |

|---|

| 分類/宗派 | |

|---|

| 地域別仏教 | |

|---|

| 聖典 | |

|---|

| 聖地 | |

|---|

| 歴史 | |

|---|

| 美術・音楽 | |

|---|

|

|

|

|---|

| 基礎 | | |

|---|

| 資料 | |

|---|

| 神社 | |

|---|

| 祭祀と祭礼 | |

|---|

| 関連用語 | |

|---|

|

|