律令制(りつりょうせい)とは、中国の律令・律令法に基づく国家の法体系・制度を指す。

また古代日本において、それを取り入れた体系・国家制度・統治制度を指す。本稿では主にこの日本の制度を述べる。

日本の律令制は、中国の制度を参考にし設立され、7世紀後期(飛鳥時代後期)から10世紀頃まで実施された。開始後約100年間(8世紀後期まで)は経済・軍事に関してはほぼ設立時の制度に忠実に従った国家運営が行われた(律令国家・律令体制・律令時代)。

制度設立の背景は、7世紀初頭から始まった中央集権国家実現・国力増強への取り組みがあった。また白村江の戦い(663年)の大敗後に、唐に対峙する危機意識を背景とし、唐の仕組みを取り入れ、強力な国家体制の実現、国民皆兵制による大規模な国家軍事力の設立、他国(新羅、渤海)に対する宗主の位置付け[注釈 1]を目指したとも考えられている。

特徴として公地公民制の徹底を行い、それまでの地方豪族の領地は収公された。ただし極めて高い朝廷の地位を持つ身分(三位以上)や大寺社へは、公務に準ずるとして特例制度を設けた[注釈 2][注釈 3]。

また中央集権的な官僚制を全面的には採用せず、古代日本の伝統に基づく氏族制を認め併用した。これにより、それまでの古代からの地方豪族は、国司(中央官人が令制国へ派遣された)の下で、郡司に任命・世襲され働くこととなった。彼らは古代村落内の戸(大家族)を把握し、その戸に住む一人一人を調査・記録し(戸籍)、律令制の諸制度を実質的に支えることとされた。

またその後の日本の歴史で、観念上、国家の秩序維持の根幹制度とみなされ、朝廷が統治の頂点に立つことが確立した。また生産手段(土地など)・統治権・軍事権の正統性(および収公)の根拠となった[注釈 4]。官僚優越および軍事行動は朝廷の命に従うなどの観念も成立した。藤原氏は制度設立に携わり、この制度を支える朝廷内の独占的な氏族となっていった。

しかし開始後約100年経過後には、弥生時代より長期間続いていた農業生産向上に停滞を生じ[注釈 5][注釈 6]。また、より大きい収入を望む中央貴族の台頭に伴い、現実上の経済制度として煩瑣の割には彼らの収入は必ずしも大きくはないなどと判断され、奈良後期〜平安初期に改められていった。古代からの地方豪族と伝統的村落の衰亡・解体も進み、当初の律令制を支えることは困難となった(戸に属する一人一人の把握も困難となった)。

朝廷および中央貴族は、より実質に則して制度を修正・改革し、より効率的に統治し自らの収入も確保できるよう、国家軍事力の廃止、地方のインフラへの公的投資の縮小(官道、国衙など)も進め、国司の任は税収の中央貢進が主となった。中央貴族(および権門)は収入増加に成功する一方で淘汰も進み、他の氏族を圧倒した藤原北家が朝廷で独占的地位を占め、貴族社会(王朝国家)の時代へ移行した。

『日本書紀』によれば推古11年12月5日(604年1月11日)に始めて冠位十二階の制定などの国制改革が日本で行われ、官に12等があると『隋書』倭国伝に記されていることからも、身分秩序を再編成し、官僚制度の中に取り込む基礎を作るものであった[2]。

646年から孝徳天皇や中大兄皇子らが進めた政治改革、いわゆる大化の改新において、4つの施策方針が示された。

- 豪族(国造)らの私有地を廃止し、人民の所有を廃止すること

- 中央(朝廷)による統一的な地方統治制度を創設すること

- 戸籍・計帳・班田収授法を制定すること

- 租税制度を再編成すること

すなわち地方統治制度については中央政府(朝廷)が、構成する諸国を官僚制により直接統治することとした(豪族・国造の支配を廃止)。また、中央政府が統率する大規模軍(軍団)を作ることとした。また日本の君主号を天皇とし、諸国の上に君臨することを明確化した(「国」の王ではなく、また、日本は国ではない位置付け)。

ただし、大化の改新後に、これらの改革が皆急速に実施されたわけではないと考えられている。

- 20世紀中後期頃までは、大化の改新が日本の律令制導入の画期だったと理解されていたが、1967年12月、藤原京の北面外濠から「己亥年十月上捄国阿波評松里□」(己亥年は西暦699年)と書かれた木簡が掘り出され郡評論争に決着が付けられたとともに、改新の詔の文章は『日本書紀』編纂に際し書き替えられたことが明白になり、大化の改新の諸政策は後世の潤色であることが判明、必ずしも律令制史上の画期とは見なされなくなってきた。例えば、改新の第一の方針は公地公民制を確立したものとして評価されてきたが、これは王土王民の理念を宣言したのみに過ぎず、改新時に公地公民制という制度は構築されなかったとする見解も有力となりつつある。大化の改新は『日本書紀』に描かれるほどの画期的な改革ではなく、その後、改革への動きは停滞したとする見解が広範な支持を集めている[3][4]。

当初の制度は終焉、衰退、もしくは修正されて存続した。

- 戸籍に基づき、一人一人の把握に基づく諸制度(班田収授制、庸調の中央朝廷への納税、軍団制など)は、維持が困難もしくは非効率と見なされるようになり、大きく改められた(8世紀後期以降)。

- 田畑(開墾地など)に対する耕作権の私有・世襲を、一般人へも一部認めるようになった(8世紀後期以降)。

- 領地私有制は、本来の制度でも高位の身分および大寺社へ限定され認められたが、墾田の世襲と組み合わされ荘園制として中世に至るまで発展した。しかし室町時代中期以降は全国的に、大名たちの実力による隣接する土地の不法な押領(土地を奪う行為)が常態化し、朝廷・将軍家は制止できなくなった。

- 太政官制は、1885年(明治18年)に廃止された。

日本の律令制は、中国で理想とされてきた「土地と人民は王の支配に服属する」という理念を取り入れた(王土王民思想、王土王臣とも言う)。

中国の律令(古代中国の西晋から唐朝の800年間をかけて整備された)と統治技術とを、日本[注釈 7]へ、白村江の戦の大敗後にそれまでの国家体制を改める形で移植した(一部は修正した)。

唐朝の律令を取り入れたが、伝統および実情に合わせ国家を動かすために調整・修正した(空文となったものも多い)。このため、律令制と氏族制との2元国家体制とした。例えば、郡司は中央官僚ではなく古来の地方豪族が任用され、伝統的村落に対する地方行政が行われた(国郡里制)。また中国での皇帝に権力を集中する科挙制度や、側近政治のための宦官制も取り入れなかった[7]。

中国では、皇帝は新法の制定者で最終的な権威者で律令を超越できる(名例律18条「非常の際には律令に従わず裁断できる」とある)。これに対して、日本では養老律令・名例律、考課令官人犯罪条に同規定があるが、実際は天皇も律令に拘束され、律令運用の中心は、太政官・議政官などの貴族層にあった。

日本の律令制では、唐令の皇帝土地支配を改めて、土俗的で伝統的な氏族制の地方支配を認め、地方の国造からの朝廷・大王への宗教的な祭祀による捧げもののミツキによる貢納を、国家による地方支配の根幹としている。中国の租庸調とは性格を大きく変えている。日本では、地方行政機関の評制定と民衆を把握し戸籍を作り、班田収授法で農地を調べ徴税や労役を課することが重視された。。

高句麗・百済・新羅にはそれぞれの律令制があり、初期の日本の部民制(令制国令制)はこれらに倣っていたことが窺える。

唐王朝は、律令は天下に君臨する中国皇帝が制定すべき帝国法であると、周辺諸国の律令編纂を認めなかったとする説[10]が有力となり、他の古代東アジアの国では施行されておらず、唐制に倣った体系的法典を編纂・施行したことが実証されるのは日本だけである[11]。唐国側も律令の日本での受容を知らず、遣唐使の朝貢品の織物への「調布」との律令的な記載を訝り問いただした例がある(『旧唐書 日本国伝』)[13]。

日本では律令体制や律令国家と呼ばれるが、当然中国にはこのような呼称は存在しない[14]。中国において「律令」という言葉は秦から明まで長期にわたって使われており、その間にその内容や位置づけは大きな変遷をみている。そのため、日本の律令制の直接的モデルとなった隋や唐の国家体制をもって「律令制」と定義することは、中国の律令の変遷の実情を無視することとなり、また秦から明までのおよそ1800年間(律のみ存在した清も加えれば2100年間)の制度を一括りにすることにはあまり意味がないとする考えもある[15]。

日本の律令制は、下記の制度が統治の根幹となっていた。大化の改新を起点に律令国家を目指し、制度整備が行われた。

- 一律的に耕作地を班給する土地制度

- 班田収授制(班田制)として施行された。国家が保有する田から、定められた面積の耕作権を全人民へ貸与した(班給)[16]。

- 租税制度

- 租庸調制として施行された。班給田からの収穫物は、国衙へ納める税(租)と自らの食料とへ当てた。

- また一人一人に割り当てられた庸調が中央の朝廷へ納められた。律令制以前の地方氏族制によるチカラ・ミツキ・タチカラの慣行の上に成立した[17]。

- 兵役が課せられる軍事制度

- 軍団制として施行された。国司が選定した人民は兵役の義務を負った(一戸につきおよそ一人)。ただし、東国(関東)ばかりが防人の兵役義務を負っていたなど、一律的に兵役が課されていないという実態があった。

- 地方行政制度

- 中央の中級貴族官人の中から任命された国司(守、介、掾、目の共同責任)が令制国の行政のために派遣された(4年交代)。

- 国司の重要な任務の一つは、その国内から徴税された中から、定められた中央の官人[19]・寺社への給与を滞りなく各々へ納めることであり、任期終了時には厳しく考課された(違反があれば弁済が求められた)。

- その国内では、古代からの地方豪族を郡司として世襲任命した。古代村落に対する支配をそのまま生かし、その各戸の一人一人への班給・課税・徴兵・戸籍・計帳の作成が綿密に担われた。これが中央の朝廷の財源である庸調を支えた。

- 官僚制、国制組織

- 国家組織としては2官8省制だった。国家権力を5位以上の畿内貴族層で掌握し、地方豪族を支配し伝統的な大和政権の構成を継承していた。

- 太政官令の権限は強く、太政官が発議し、議政官との合議の後に上奏し裁可された。天皇の権力へも制約を加えるものだった[21]

- 位階

- 位階は官人へ与えられた位(身分)を指す。これは官人の官職よりも重要視された[22][23]。

- 貴族制的な要素が強く、5位以上の官人は、畿内の中央氏族や地方の伝統的な有力氏族が独占した。

- 加えて、5位以上の貴族の子弟へは21歳で自動的に継承する官職が与えられた(蔭位の制)。

- 律令法典

- 制度を実施するための律令法典が整備された(中国の律令から一部改訂して取り入れた)。社会規範を規定する刑法的な律と社会制度を規定する行政法的な令が中心的な位置を占め、律令の不足を補う改正法としての格および律令と格の施行細則としての性格を持つ式が一つの法体系、即ち律令法典を構成していた。

- 駅伝制

- 中央と地方の情報伝達を遅滞なく行うための交通制度(駅伝制)が定められた。

- 貨幣制度

- 皇朝十二銭が発行されたが、後述のとおり、日本においては定着しなかった。

周辺の東アジア諸国では、中国の服装や役職制度は取り入れたが固有法のままで、かつて654年に導入されたとされていた新羅でも律令は参照して、独自の国法を整備する形であった。

645年、難波宮で行われた大化の改新時、日本という国号と共に最初の元号である大化が正式に定められた。

律令制導入の動きが本格化したのは、660年代に入ってからである。660年の百済滅亡と、663年の百済復興戦争(白村江の戦い)での敗北により、唐・新羅との対立関係が決定的に悪化し、倭朝廷は深刻な国際的危機に直面した。そこで朝廷は、まず国防力の増強を図ることとした。危機意識を共有した支配階級は団結融和へと向かい、当時の天智天皇は豪族を再編成するとともしに、挙国的な国制改革を精力的に進めていった。その結果、大王(天皇)へ権力が強まった。この時期に編纂したとされた近江令は、国制改革を進めていく個別法令群の総称で体系的な編纂と施行はされていないと考えられている[26]。天智天皇による法令は官位26階制や各氏とその民部家部をさだめる軽易なものである。重要なのは、天智9年(670年)に、日本史上最初の戸籍とされる庚午年籍が作成された。部姓や氏がつけられその後の律令制の基礎ともなった。

天智天皇の死後、壬申の乱により政権を奪取した天武天皇は、軍事を政治の最優先項目に置き、専制的な政治を推進していった。主要な政治ポストには従来の豪族ではなく諸皇子をあてて、その下で働く官僚たちの登用・考課・選叙など官人統制に関する法令を整備していった。こうした流れは、体系的な律令法典の制定へと帰着することになり、681年に天武天皇は律令制定を命ずる詔を発出した。天武天皇の生前に律令は完成しなかったが、689年の持統天皇の時代に令が完成・施行された。これが飛鳥浄御原令である。この令は、律令制の本格施行ではなく先駆的に施行したものと考えられている。令原文が現存していないので、詳細は判明していないが、戸籍を6年に1回作成すること(六年一造)、50戸を1里とする地方制度、班田収授に関する規定など、律令制の骨格がこの令により形成されたと考えられている。また、現在判明している範囲では浄御原令の官制などの制度は、南北朝時代や隋の中国の制度や百済・新羅などの朝鮮半島の制度が織り交ぜられたものと考えられている。

律は制定されなかった。その理由としては、高度な体系性を必要とし、また隋律あるいは唐律はまだ日本へ伝来せず準備不足だったと考えられている[注釈 8]。

日本で律が編纂されるようになるには、唐との関係改善によって唐からの律法典が招来され、それを理解して日本の国情に合わせて改編できる人材の確保(唐留学生の帰国や唐人の来日)を待たねばならなかったと推定されている[28]。

その後の701年に、大宝律令が制定・施行された。大宝律令は、日本史上最初の本格的律令法典であり、これにより日本の律令制が確立することとなった。大宝律令の施行は、当時としても非常に画期的かつ歴史的な一大事業と受け止められている。

大宝律令の制定過程で、周礼に準じた正方で中心に宮域の形式で造られた藤原京が、北宮域で長方形の長安を見聞した遣唐使により相違すると指摘され、平城京が、9年の歳月で建設され遷都された[29][30]。律令編纂に中心的な役割を果たした藤原不比等は、その後、大納言・右大臣へ昇進し平城京遷都にも大きな役割をして、政府の中枢において最大の権力者となり、藤原氏繁栄の基盤を作った。律令制定に伴って、正史日本書紀の編纂、風土記の撰上、度量衡の制定、銭貨の鋳造などが行われた。これらは律令に直接の根拠を持つものではないが、いずれも律令制に不可欠な構成要素であった。

大宝律令は、唐の永徽律令(えいき-、651年制定)をもとに作られた。しかし、唐律令には、日本の社会情勢と適合しない箇所もあったため、多くの箇所で日本の国情に合わせた改変がなされている。大宝律令制定後も、日本の国情に適合させるよう律令の撰修が続けられ、聖武天皇の時代の文化には北魏の影響が強いとされているが、その成果が養老律令としてまとめられ、757年に施行された。

班田制などが功を奏し、農業生産量増大に伴い人口も増大した。反面、班給すべき口分田の不足が起き始めた。

8世紀末頃になると、いくつかの制度は実効性が薄れ、運用されなくなったものも現れ、問題視されるようになった。またそれらをそのまま放置することは、財政的かつ人的な負担および浪費とみなされるようになった。地方では、郡司を務めていた古来の地方豪族の没落、伝統的村落の解体が進み、戸を単位とした人民一人一人の把握は困難となっていた。

そのため桓武天皇はこうした制度を廃止し、簡素かつ実効的な制度へ置換するという大規模な改革を行った。この改革は、律令制の理念を守りながら、再編成を意図したものであり、桓武天皇は、長岡京・平安京への遷都や、対蝦夷戦争への積極的な遂行を実施した。またそれらの中断・中止も行われた。これらは従来とは異質の統治体制を築こうとするものであり、律令制の再編成であると見るのが主な見解であるが、律令制が中核を大きく失い桓武天皇の時代期を律令制の実質上の終焉とする論者もいる。

ただし軍団兵士制の廃止は治安を悪化させ、軍事・警察の組織として検非違使がおかれるようにはなったものの、結果として戦国時代までおよそ7世紀の日本列島の混乱を招くこととなった。

また奈良時代の783年からは朝廷が貨幣を鋳造しはじめたが、インフレーション対策として度々改鋳が行われており、皇朝十二銭は改鋳のたびに目方と質が低下したため(デノミネーション)、信用低下と銭離れが生じ、平安時代終期には物々交換経済への逆戻りが見られた。

国司・受領への権限委譲が進んだ。

格・式への移行と律令制の衰退

[編集]その後、9世紀の前期から中期にかけて、律令制を再整備しようとする動きが活発となる。律令の修正法である格(きゃく)と律令格の施行細則である式(しき)が、大宝律令の施行以後、多く残されていたが、820年にそれらを集成した弘仁格式が編纂された。更に830年には、天長格式が撰修され、834年には令の官製逐条解説である『令義解』(りょうのぎげ)が施行された。これらは、律令制の実質を維持していこうとする意思の表れだった。しかし、律令制の弛緩、換言すれば別の統治体制への移行は、時代を追うたびに進展し、特に班田制の崩壊が著しかった。こうした状況下で、870年前後に貞観格式が編纂・頒布されるとともに、868年には、律令条文の多様な解釈を集成した私的律令解説本の『令集解』(りょうのしゅうげ)が惟宗直本により記された。

宇多天皇の元で働いていた菅原道真は同じく宇多天皇の側近で藤原時平の障害となり、時平は道真を遣唐使として唐に送ってしまおうとした。しかし道真は宇多天皇からの遣唐使要請を拒否し、894年に遣唐使を廃止した。これにより日本独自の文化である国風文化の時代がやってくることになる。律令制は唐の国を見習ったものであったこともあったので唐との交流がなくなってしまったことも衰退の一因といえる。907年に唐が滅ぶとその要因は強くなった。

901年に道真は藤原時平の陰謀で醍醐天皇への謀反の濡れ衣を着せられて太宰府へ左遷され(昌泰の変)、同地で903年に没した。道真の死から6年後に藤原時平が39歳の若さで病死する。その後も京都では道真の怨霊だと言わんばかりの天候不順や役人の死が醍醐上皇が930年に崩ずるあたりまで続く。

朱雀天皇の時代に律令国家衰退を象徴する事件が東西で起こった。律令制の元での政治に不満を持つ人々を率いて関東での平将門、瀬戸内海での藤原純友の朝廷打倒の反乱である(承平天慶の乱)。これには平将門の乱は平貞盛率いる平氏が、藤原純友の乱は源経基率いる源氏が鎮圧にあたった。これにより源平二氏が進出するきっかけになって、時代はやがて律令国家から武家社会へと移行することになった。

967年には、最後の格式となる延喜式が施行された。しかし、律令制はこの時期にほぼ実態を失ってしまう。多くの論者が、律令制は遅くとも10世紀末までに死滅したとしている。律令制に基づく律令国家から請負統治に依拠する王朝国家(前期王朝国家)へ転換したとする見解が広範な支持を得ている。ただし、律令制の死滅は、律令もしくは律令法の死滅を必ずしも意味していないので、律令の名目上の完全な終焉時期も重要であるが、制度としての律令制が崩壊したことに注意する必要がある。11世紀以降も、律令の一部の条文は効力を保持していたからである。

武家社会の成立と律令制の終焉

[編集]源氏が鎌倉幕府を設けて平家や道教の影響力が薄まったのち、平安時代の公家や寺社の領地には地頭が置かれるようになった。さらに、源氏が滅んだ2年後の承久の乱は朝廷側の力が武家政権より弱体であることを示すものであり、朝廷側はあっけなく敗北する。因みに、初期の地頭には書字ができない者もいたという。

鎌倉幕府が倒れた直後、律令制への回帰を求める動きも少なからず何度も出現していた。これを受けて、後醍醐天皇は律令国家に戻すことを理想に掲げた建武の新政を行い、土地を五摂家などと繋がる新興の公家に与え、また旧来の武士の資産も政略結婚などにより新興の公家に吸収していった。しかしながら、律令制の根幹を成す王土王民思想や一君万民思想は武家政治の根幹を成す封建的君主制とは相容れない存在であり、建武の新政は謂わば時代遅れの政治体制であったことは否めなくなっていた。結果、建武の新政は武士の不満が募りわずか3年で失敗する。

このように、鎌倉時代から江戸時代になるまでの時代に律令制は完全に終わったと見做されているが、律令の中には明治維新まで有効とされていたものもある。例として太政官制があり、1885年(明治18年)に廃止されるまで続いた。

養老律令には、儀制令に天皇を君主号として天子、皇帝に並べて規定する。天皇が発する命令やその手続きについては、律令に規定があり、天皇の行為は律令の制約を受けていた。更に唐制のように天皇が三省六部に相当する諸機関(二官八省)を直接統括しておらず、政務には太政官が間に入る形となったために、太政官によってその権限が制約されていた。

また、皇位を生前譲位した者は太上天皇(上皇ともいう)と規定されていたが、これは中国律令にない独自の地位である。律令上、太上天皇を天皇と同等の地位と解釈することが通例とされており、実際には太上天皇が天皇よりも上位とされることも多かった。例えば、奈良時代の聖武太上天皇は、実質的に孝謙天皇よりも上位者とされていたし、平安後期に始まる院政も同様である。

律令に定める統治機構は、祭祀を所管する神祇官と、政務一般を統括する太政官の二官に大きく分けられていた。中国律令では、祭祀所管庁が通常の官庁と同列に置かれていたが、日本律令は、神祇官を置くことで祭祀と政務を明確に分離した。太政官の下には、実際の行政を担当する八省が置かれ、更に各省の下に個々の事務を分掌する職・寮・司・所などの諸官庁が置かれた。この機構を総称して二官八省という。

太政官は、国政の意思決定を行う最も重要な機関であり、太政大臣・左大臣・右大臣・大納言(後に中納言・参議が加わる)による議政官組織とそれを実務面で補佐する少納言・左右弁官局・外記局から構成されていた。

議政官は政務の重要な案件を審議し、最終的な裁可は天皇が行うとされていた。重要でない案件の場合は、議政官の審議のみとされた。このように議政官の任務は非常に重要であり、実質的に国政の意思決定を左右する組織であった。天皇が裁可、もしくは議政官が審議して決裁された案件は、弁官に回付され、弁官が太政官符を作成して実行に移された。弁官は国政中枢の実務を担っていたため、これも重要な官職と見られていた。また、天皇が案件を提起する場合は、天皇から中務省へ命じて詔書が作成され、中務省が起案した詔書の文案は、外記局で点検を受けて天皇または弁官へ回付されており、外記局も重要な部署と認識されていた。決裁された政策を実行するのが八省であり、左弁官と右弁官が四省ずつ担当していた。

以上に見る太政官の組織形態は、唐律令のそれを大きく改変したものである。唐律令では、国政の意思決定機構は、天子の命を受けて政策を企画立案する中書省、中書の立案を審議する門下省、門下省が同意した政策を実行する尚書省から構成されていた。このうち、中書省は天子とのつながりが強かったが、門下省は貴族層の意思を代表する機関であり、中書と門下の力が拮抗していた。日本と比較してみると、中書省が中務省、門下省が議政官、尚書省が左右弁官およびその下の八省に当たる、日本では太政官が門下・尚書の両省を兼ねて更に中書省である中務省を指揮するなど強力な権限を有し、とりわけ門下省に当たる議政官、即ち貴族層の役割が非常に大きかったことが判る。

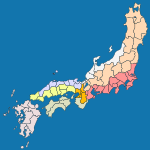

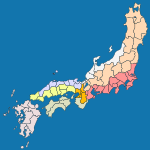

地方統治は、中央に近い大和国・山城国・河内国・和泉国・摂津国の五国を畿内とし、その他の東海道・東山道・北陸道・山陽道・山陰道・南海道・西海道を七つの道(どう)に区分した。これを五畿七道という(1869年、北海道が新設されてから五畿八道と呼ばれる)。行政単位としては、国・郡・里(郷)の三層に分けて、国には国司、郡には郡司、里には里長(郷長)を置いた。このうち、国司には中央から派遣されたが、郡司・里長はかつての在地首長である地域の豪族層が終身官として任命され、実質上自分の支配地域を行政単位として認められていた。これについては、日本の律令制が、律令に基づく国家による人民支配と並行して、在地首長による氏族制的な人民支配をも内包していたとする見解がある。

重要な地域には特別の機関が置かれた。首都である京域を管轄する左右京職、首都の外交窓口である難波を管轄する摂津職、国家の外交窓口である西海道を管轄する大宰府である。

中央と地方の情報伝達を迅速・円滑に行うために駅伝制が実施され、この駅伝制の下で、中央と諸国とを結ぶ道路網が整備されていた。道路網は、幅員が広く長い直線区間を持つ古代日本のハイウェイであり、現代までその痕跡が残っている。

以上の統治機構に属する官僚は、それぞれ官職と位階が与えられていた。官職とは官庁における役職で、押し並べて官庁内では役職が四階級、即ち長官(かみ)・次官(すけ)・判官(じょう)・主典(さかん)に区分されていた。これを四等官制という。また、位階とは官僚の序列を表す等級である。律令において、全ての官職は相当する位階が定められており、これを官位相当制という。例えば、弁官局の次官である左右中弁は正五位上と定められ、正五位上の者の中から左右中弁が選任されていた。位階のうち五位以上の者には位田・位封・位禄・位分資人(使用人)が給与されるなど多くの特権が与えられており、特別の身分階層を形成していた。これを貴族という。

日本の律令制においては、人民統治の基盤として、戸籍(世帯=戸ごとに人民を詳細に記載登録したもの)と計帳(調・庸の税を徴収するための台帳)が作成され、毎年更新されていた。

国は、戸籍を基にして、一定の資格を持つ者に対し一律に同じ面積の田を口分田として班給し、その者が死ねば口分田を収公していた。これを班田収授制や班田制という。律令では、口分田は公地ではなく私地と規定されていた(これにより従来の公地公民の概念は否定されつつある)。

口分田の他の田には、五位以上の者へ班給された位田、天皇から特別に与えられた賜田、特に功績を残した者に与えられた功田、官職に応じて班給された職田、仏教寺院の維持運営にあてられた寺田、神社の維持運営にあてられた神田、以上の班給の残りの乗田があった。また、宅地と園地も班給の対象とされたが、収公はされず、自由に売買できた。

田地の班給を受けた者は、原則として田租を納税する義務を負ったが、中には納付義務が免除される田地もあった。田租の賦課対象となる田地を輸租田といい、田租が免除された田地を不輸租田というが、口分田・位田・賜田・功田・郡司への職田が輸租田とされ、郡司以外の職田・寺田・神田のみが不輸租とされた。

- 租は、割り当てられた口分田の収穫量のうち3%を稲束で納めた。国衙の正倉に蓄えられ、地方行政の財源となった。

当時、出挙という貸借制度があったが、国司や郡司は田租の稲を半ば強制的に百姓へ貸し付けて、利子の稲を得ていた。これは公出挙または正税と呼ばれ、田租と並んで地方の貴重な財源となった。

百姓は、田租以外にも調・庸などを負担する義務が課せられていた。

- 庸は、元来、都での労役に従事することだったが、その代替として布、米、塩などを中央へ納付する内容となっていた。

- 調は、男性に賦課された物納税であり、絹や布、塩、紙、染料、海草、油などの地域の特産品が納められた。調は中央の財源であり、直接、宮都に納付することとされていた。そのため、百姓の中から運搬する者(運脚という)が選ばれ、都まで運送していった。この時期に、初源的な運送業が発生していたとする見解もある。

- 租・庸・調の詳細については、租庸調の項を参照。

雑徭は、国司の命に従って、その国内の土木工事や政府機関での雑用に従事する労役義務である。また、雇役と呼ばれる給与が支払われる労役もあった(京に住む庶民には調・庸を免除する代わりに雇役を課した)。

中国では雑徭とは別に差科と呼ばれる労役義務が存在しており、差科に対する雑徭の位置付けについては諸説がある。

仕丁は、一里(50戸)ごとに2人が3年間、都で働く税。生活費は自己負担であったが、調、庸、雑徭は免除された。[33]

以上の租税負担のほか、百姓は兵役の義務も負っていた。律令制における軍事制度の基本は軍団制だった。成年男性の中から徴兵され、3〜4郡ごとに置かれた軍団に兵士として配属された。軍団で訓練を受けた兵士は、中央たる畿内へ配転されて衛士として1年間、王城周辺の警備に当たった。また、関東の兵士は、北九州に防人として3年間配属され、沿岸防備などに従事した。

日本の律令制における身分は、良民と賤民に大別される。良民は、高級官僚である貴族を初め、下級官人、一般の百姓(公民と呼ばれることもあった)、雑色人(品部・雑戸という工芸技術を持つ半自由民)があった。賤民は五色の賤と言われ、陵戸(天皇・皇族の陵墓を代々守る家系)、官戸(諸官庁に属し公用に従事)、公奴婢(官有の奴隷)、家人(貴族や有力者に属し雑用に従事)、私奴婢(私有の奴隷)があった。

賤民のうち、公奴婢と私奴婢は売買の対象とされるなど、奴隷として位置づけられていた。このように、律令制下では奴隷制が存在していた。

律令制の祖形は、古く秦・漢期まで遡るともいわれているが、当時は単行の法令あるいは必要に応じてそれらを集成・整理したものに過ぎず、まとまった法典の形式は取っていなかったと考えられている。中国史上では、西晋から唐にかけての王朝で顕著である。唐と同様の体系的法典を編纂・施行したことが実証されるのは日本だけである[11]。律令を制定できるのは中国皇帝だけであり、中国から冊封を受けた国には許されないことだった[10]。律令制は中国の魏晋南北朝時代において出現し、徐々に形成されていった。後漢末期から戦乱の時代が長く続き、中国の社会は混乱を極め、ほとんど崩壊に至っていた。こうした社会の再建のため、魏に続く諸王朝は、王土王民の理念による統治を指向するようになった。王土王民思想を最も反映していたのが均田制である。王が自らの支配する土地を、自らが支配する人民(百姓)へ直接(中間支配者である豪族を介さずに)班給するというものであり、儒教的な理想を多分に含んでいた。中国では、土地の班給よりも租税の確保が重視されていた。

7世紀初頭において、世界に冠たる公法体系といわれている唐の律令制の形成には、北朝において鮮卑が漢人を支配したこと、すなわち異民族の漢人統治の法が必要であったことが大きな契機となったと考えてよいという[34]。

- 個人を課税対象とする体系的な租税制度

- 中国では租庸調制として施行された。人民は耕作地班給の代償として納税義務を負った。土地の班給が人民一人一人に対して行われたので、課税も個人に対してなされた。これは、律令国家による人民支配が非常に徹底していたことを物語っている。また、課税は恣意性の介入を排除して、誰に対しても同じように一律に行われた。

- 一律的に兵役が課せられる軍事制度

- 中国では府兵制として施行された。耕作地班給の代償として兵役の義務を負った。ただし、唐代の江南地方では兵役がほぼ免除されていて、必ずしも一律的に兵役が課されていないという実態があった。

- 人民を把握するための地方行政制度

- 中国では郷里制を採用した。支配を貫徹するために、末端の近くまで官僚が体系的に配置されていた。この制度の下で、班給・課税・徴兵の台帳となる戸籍・計帳の作成が可能となった。逆に言えば、戸籍・計帳の作成によって、上記の三制度の実施が可能となった。

魏は、戦乱によって耕作者がいなくなった田地を人民に支給して軍糧を徴収する屯田制と、兵役義務を持つのは兵戸であり他の一般戸と区別する兵戸制を採用していた。また、税制としては、土地面積ごとに一定額の田租を賦課する定額田租と、戸ごとに物納を課する戸調を行っていた。これらの制度は、その後の諸王朝も継承してゆき、律令制の基礎を形成することとなった。明帝の時代に魏新律が編纂されて初めて律の法典化が実施されたものの、令に関しては州郡令・尚書郡令・軍中令に分かれており法典としては不完全なものであった[15]。

魏の次の西晋は、土地制度は占田・課田制を新たに布き、兵制・税制は前代の兵戸制・戸調制を概ね継承した。西晋の268年には泰始律令が制定され、これが最初の律令法典だとされている。

その後の五胡十六国時代を経て、中国北部を統一して北朝最初の王朝となった北魏は、律令制の形成に大きく貢献した。北魏はまず、人民を体系的に支配するために三長制という地方行政制度を実施した。これにより、租税の徴収や戸籍の作成を一律的に行うことができるようになった。第6代皇帝の孝文帝は、三長制の成果を前提として、均田制と均賦制を実施した。これは、一律に耕作地を支給し一律の基準で徴税を行うというもので、これにより律令制の基礎形成が完了したとされている。なお、均賦制は夫婦に対して課税することとしていたため、課税単位の中心が戸単位から夫婦単位へと移行した。北魏の次の西魏では、兵戸制に代わって府兵制という兵農一致を原則とする新たな兵制が生まれ、その次の北周は、儒教教典の周礼に基づいて三省六部の官制を整備し、租庸調と呼ばれる税制を開始した。その後の北朝の諸王朝もまた、これらの制度を継承した。律令制の形成は北朝を主舞台としていた。北朝はこれらの制度を背景に国力を増強していき、次第に南朝を圧迫していった。

589年、隋は約270年ぶりに中国統一を果たした。中国統一に先立つ581年に隋の文帝は開皇律令を制定・施行しているが、非常に体系的な内容を有しており、これにより律令制が完成したとされている。律では、残虐な刑罰が廃止され、判りやすい内容へ簡素化されている。官制も整備され三省六部や御史台が置かれ、官僚の登用に当たっては、幅広く門戸を開く科挙を始めた。また均田制に於いて給付と課税の対象がそれまでの夫婦単位から男性個人単位(丁・中男)へと移行している。これは、統一が為されたことにより給付対象が大幅に増え、そのことから来る土地不足が原因と思われる。次の煬帝の代には、その改正である『大業律令』が頒布されたが、『開皇律令』と大差がなかった。

隋国反乱者の代表で唐の初代皇帝である高祖は、『開皇律令』に基づいて『武徳律令』を頒布した。その後も代々改正が加えられ、玄宗朝の開元25年(737年)に頒布された『開元二十五年律令』は、東アジア諸国でも踏襲された。但し、実情は律令の規定は現実社会とは乖離しつつあり、律令を補う格式が重視されるようになった。よって、律令の本文は早くに散逸したが、律については李林甫らによる注釈書『唐律疏義』が残り、令については、1933年、日本の中国法制史学者である仁井田陞が、和漢の典籍より逸文を輯逸し、『唐令拾遺』を著している。

唐の律令制は、隋の律令制をほぼそのまま継承したものであった。律令制により国力の充実した唐は大帝国をき上げ、東アジア諸国へ大きな影響を与えた。

中国の律令制の最盛期は、唐初〜中期とされているが、必ずしも律令制が厳密に施行されていた訳ではなかった。例えば、隋以前に均田制は北朝のみで施行されており、南朝では実施されていなかったので、唐初期において均田制は、おそらく華北を中心に施行されたにとどまっただろうと考えられている。律令の枠内でも様々な名目で大土地所有が可能となっており、貴族層を中心に荘園が存在していたという事実もある。また、唐中期には「江南地方が裕福になったのは、この地方の百姓が府兵の負担を免除されているからだ」とする記録もあり、府兵制の実施が徹底していなかったことが判明している。

唐中期までは律令制が統治機能を果たしていたが、8世紀中ごろの玄宗期になると律令制が徐々に崩壊し始める。まず府兵制が機能しなくなり、募兵を中心とする募兵制・節度使が導入された。均田制の根幹となる百姓への耕作地の支給は、次第に実施されなくなり、それに伴って租庸調制が立ち行かなくなったため780年に税制は両税制へと移行した。また、758年には困窮する国家財政の新たな財源として、塩と鉄の専売制が開始している。律令制を運営する官僚制度も大きく変容し、律令に規定のない令外の官が非常に多数生まれていた。こうした変化の背景には、地方の新興地主層による大土地所有や官僚進出の進展があった。これにより、社会が大きく変動し始めたため、従来の統治制度である律令制が機能不全に陥り、崩壊に進んでいった。唐後期になると、律令制と呼びうるものはほぼ消滅した。律令は宋においても編纂され、モンゴル系の元による中断を挟んで明でも行われた。しかし、次第に時の皇帝の勅や新たに編纂された会典の影響が大きくなると、律令の役割も縮小し、清では律のみが編纂されるようになった。

高句麗は高句麗五部と那集団の部族により、新羅は新羅六部の6地域と17等級の官位により、百済は、内臣・内頭・内法・衛士・朝廷・兵官の六佐平と官司二十二部を置く部司制(ぶしせい)によって、国の経営が行われていた。

- ^ 貢物を定期的に受け、中華帝国的秩序に倣った立場と位置づけた。律令制以前は新羅に対して任那の調を求めた。

- ^ 指定した土地の収穫物から直接的に収入を得ることが認められた。

- ^ 公務に準ずる活動を認められた高い身分を持つ第一人者が、実際的に日本の公務全般を担うように移行して、律令制は王朝国家時代へ移行し、江戸時代までその原則が続いた。

- ^ 例えば明治維新(の前後)に伴い、武家から統治権・領主権などが返上された。

- ^ 人口増大・日本人の体格向上も頭打ちとなった。

- ^ 気象条件も原因と考えられている。

- ^ 社会の発展段階や実態は当時大いに異なる。

- ^ 平安時代の著作になるが、『日本国見在書目録』の中に隋令の存在は確認できる一方で、隋律の存在が確認できないため、隋律は日本には伝わらなかったとみられている。

- ^ 井上光貞「冠位十二階とその史的意義」(『日本歴史』176号、1963年)283頁

- ^ 木下正史『藤原京』「藤原京出土の木簡が、郡評論争を決着させる」(中央公論新社、2003年 p64)

- ^ 市大樹『飛鳥の木簡』「大化改新はあったのか」(中央公論新社、2012年 p49)

- ^ 村井康彦『律令の虚実』<講談社文庫> 2005年、pp.13-16

- ^ a b 坂上康俊「大宝律令制定前後における日中間の情報伝播」池田温・劉俊文編『日中文化交流史叢書』二、法律制度、大修館書店、1997年、p.76-78.

- ^ a b 山内昌之・古田博司「近代日本における東アジア共通文化論の軌跡

- ^ 坂上康俊「大宝律令制定前後における日中間の情報伝播」池田温・劉俊文編『日中文化交流史叢書』二、法律制度、大修館書店、1997年、p.73-76.

- ^ 菊池秀明「日中の政治・社会構造の比較」p8 (日中歴史共同研究報告書 p153)

- ^ a b 廣瀬薫雄『秦漢律令研究』2010年、汲古書院、第一部第一章「律令史の時代區分について」

- ^ 死後は収公した。

- ^ 地方豪族は天皇の祭祀と宗教的な力に期待して捧げものとして納め、祖先と神々に奉納して収穫に感謝し、今後の豊作を祈り、国家の安寧を祈ったものである。

- ^ 給与額は位階や官職などに応じて定められた。

- ^ 唐では皇帝が命令を発勅した。

- ^ 位階は秩序として天皇との距離として位置づけられた。

- ^ これは官職が位を持ち重視される中国と大きく異なる。

- ^ 青木和夫『日本律令国家論攷』岩波書店、1992年、p.77「浄御原令と古代官僚制」

- ^ 榎本淳一「〈東アジア世界〉における日本律令制」(大津透 編『律令制研究入門』名著刊行会、2011年)

- ^ 広瀬和雄『考古学の基礎知識』KADOKAWA <角川選書> 2007 p.337-338

- ^ 金子裕之「平城京における長安城の影響」『東アジアの都市形態と文明史』第21集、国際日本文化研究センター 2004年

- ^ 黒田日出男監修、帝国書院編集部編『図説 日本史通覧』帝国書院、2014年、64ページ

- ^ 佐伯, 富、羽田, 明、山田, 信夫 ほか 編『東洋史―大学ゼミナール』法律文化社、1990年1月1日、75頁。ISBN 4589004747。

- 関連文献

- 参考文献

|

|---|

| 五畿七道 |

|  畿内 東海道 東山道 北陸道 山陰道 山陽道 南海道 西海道 畿内 東海道 東山道 北陸道 山陰道 山陽道 南海道 西海道 |

|---|

| 五畿八道 |

|

|---|

| - |

|

|---|

|

|