この

記事 きじ には

複数 ふくすう 問題 もんだい 。

改善 かいぜん や

ノートページ での

議論 ぎろん にご

協力 きょうりょく ください。

この項目 こうもく 漢字 かんじ 全般 ぜんぱん 説明 せつめい 日本 にっぽん 使用 しよう 漢字 かんじ 日本 にっぽん 漢字 かんじ 覧 らん

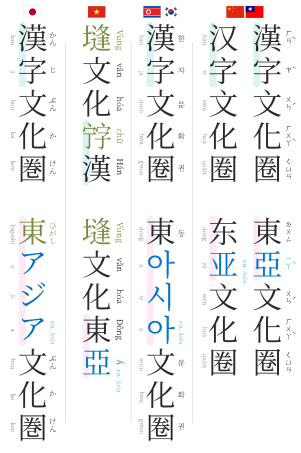

漢字 かんじ 中国 ちゅうごく 古代 こだい 黄河 こうが 文明 ぶんめい 最初 さいしょ 発祥 はっしょう 表記 ひょうき 文字 もじ 四 よん 大 だい 文明 ぶんめい 使用 しよう 古代 こだい 文字 もじ 現用 げんよう 唯一 ゆいいつ 文字 もじ 体系 たいけい [12] [13] 最 もっと 文字数 もじすう 多 おお 文字 もじ 体系 たいけい 数 かず 約 やく 万 まん 字 じ 上 のぼ 古代 こだい 周辺 しゅうへん 諸 しょ 国家 こっか 地域 ちいき 伝 つた 漢字 かんじ 文化 ぶんか 圏 けん 形成 けいせい 言語 げんご 文化 ぶんか 上 じょう 大 おお 影響 えいきょう 与 あた

現代 げんだい 中国 ちゅうごく 語 ご 日本語 にほんご 朝鮮 ちょうせん 語 ご 韓国 かんこく 語 ご 広西 ひろせ 東興 とうこう 市 し ジン族 ぞく が使用 しよう ベトナム語 ご の記述 きじゅつ 使 つか 現在 げんざい 朝鮮 ちょうせん 語 ご 使用 しよう 20世紀 せいき に入 はい 漢字 かんじ 文化 ぶんか 圏内 けんない 中国語 ちゅうごくご 日本語 にほんご 以外 いがい 漢字 かんじ 表記 ひょうき 廃止 はいし 約 やく 億 おく 人 にん 使用 しよう 約 やく 億 おく 人 にん 使 つか ラテン文字 もじ についで、世界 せかい 番目 ばんめ 使用 しよう 者 しゃ 数 すう 多 おお 文字 もじ 体系 たいけい [14]

概要 がいよう 漢字 かんじ 特徴 とくちょう ラテン文字 もじ に代表 だいひょう アルファベット が1つの音 おと 価 か 表記 ひょうき 音素 おんそ 文字 もじ 対 たい 漢字 かんじ 一般 いっぱん 個別 こべつ 意味 いみ 持 も 音節 おんせつ 対応 たいおう 形態素 けいたいそ [15] 現代 げんだい 中国 ちゅうごく 語 ご 単語 たんご 大 だい 部分 ぶぶん 以上 いじょう 漢字 かんじ 組 く 合 あ [16]

本来 ほんらい 字 じ 一義 いちぎ 表 あらわ 重視 じゅうし 表意 ひょうい 文字 もじ 古代 こだい 中国語 ちゅうごくご 音節 おんせつ 意味 いみ 表 あらわ 孤立 こりつ 語 ご 的 てき 言語 げんご 構造 こうぞう 由来 ゆらい 正確 せいかく 音 おと 意味 いみ 両者 りょうしゃ 表記 ひょうき 表 ひょう 語 ご 文字 もじ 字 じ 語 ご 表 あらわ 漢字 かんじ 特徴 とくちょう 伝統 でんとう 的 てき 文字 もじ 学 がく 漢字 かんじ 形 かたち 音 おと 義 ぎ 要素 ようそ 分析 ぶんせき

しかし、1つの音 おと 持 も 語 かたり 派生 はせい 義 ぎ 生 う 字 じ 複数 ふくすう 正 せい 反対 はんたい 無関係 むかんけい 一方 いっぽう 字義 じぎ 想像 そうぞう 字義 じぎ 持 も 読 よ 変 か 複数 ふくすう 字音 じおん 持 も 場合 ばあい 外来 がいらい 語 ご 表記 ひょうき 場合 ばあい 単純 たんじゅん 音 おと 表 あらわ 作 つく 漢字 かんじ 字義 じぎ 持 も 場合 ばあい 字義 じぎ 有無 うむ 問 と 音節 おんせつ 表 あらわ 文字 もじ 点 てん 音節 おんせつ 文字 もじ 日本語 にほんご 仮名 かめい 近 ちか 関係 かんけい

漢字 かんじ 輸入 ゆにゅう 国 くに 現在 げんざい 使用 しよう 状 じょう 況 きょう 漢字 かんじ 文化 ぶんか 圏 けん 主 おも 言語 げんご 漢字 かんじ 文化 ぶんか 圏 けん 東 ひがし 文化 ぶんか 圏 けん 概念 がいねん 方 いかた 書 か 方 かた 日本 にっぽん 朝鮮 ちょうせん 琉球 りゅうきゅう 王国 おうこく ベトナム は、古代 こだい 中国 ちゅうごく 漢字 かんじ 輸入 ゆにゅう 使用 しよう シンガポール 、マレーシア のように、中国 ちゅうごく 移住 いじゅう 人 ひと 多 おお 住 す 漢字 かんじ 使用 しよう 地域 ちいき 漢字 かんじ 使用 しよう 周辺 しゅうへん 諸国 しょこく 包括 ほうかつ 漢字 かんじ 文化 ぶんか 圏 けん 呼 よ

日本 にっぽん 漢 かん 委 い 奴 やつ 国王 こくおう 印 しるし 古墳 こふん 時代 じだい 稲荷台 いなりだい 号 ごう 墳 ふん 埋蔵 まいぞう 鉄 てつ 剣 けん 銘文 めいぶん 日本 にっぽん 初期 しょき 漢字 かんじ 事例 じれい [17] [18] [19] 近年 きんねん 研究 けんきゅう 朝鮮半島 ちょうせんはんとう 経由 けいゆ 伝来 でんらい 文字 もじ 使用 しよう 方法 ほうほう 存在 そんざい 可能 かのう 性 せい 指摘 してき [20] [21] [18]

現在 げんざい 漢字 かんじ 中国 ちゅうごく 中華人民共和国 ちゅうかじんみんきょうわこく 台湾 たいわん 中華民国 ちゅうかみんこく 日本 にっぽん 日本 にっぽん 国 こく 日常 にちじょう 的 てき 韓国 かんこく 大韓民国 だいかんみんこく シンガポール などで限定 げんてい 的 てき 用 もち 世紀 せいき 後半 こうはん 各国 かっこく 政府 せいふ 政策 せいさく 漢字 かんじ 簡略 かんりゃく 化 か 使用 しよう 制限 せいげん 行 おこな 現在 げんざい 国 くに 完全 かんぜん 文字 もじ 体系 たいけい 共有 きょうゆう

また、北朝鮮 きたちょうせん ベトナム のように、漢字 かんじ 使用 しよう 公式 こうしき 国 くに 漢字 かんじ 使 つか 漢字 かんじ 流入 りゅうにゅう 語彙 ごい 各 かく 言語 げんご 語種 かたりぐさ 大 おお 割合 わりあい 占 し

漢字 かんじ 音 おん 地域 ちいき 時代 じだい 変化 へんか 淵源 えんげん 中 ちゅう 古音 こおん 各 かく 地域 ちいき 音韻 おんいん 変化 へんか 従 したが 規則 きそく 的 てき 変化 へんか 類推 るいすい 可能 かのう 共通 きょうつう 性 せい 持 も 地域 ちいき 発音 はつおん 違 ちが 場合 ばあい 同 おな 字 じ 表 あらわ 国境 こっきょう 越 こ 漢字 かんじ 使 つか 筆談 ひつだん 取 と 字形 じけい 複雑 ふくざつ 手書 てが 場合 ばあい 書 か 間違 まちが 省略 しょうりゃく 字体 じたい 少 すく 変化 へんか 変化 へんか 字体 じたい 程度 ていど 範囲 はんい 定着 ていちゃく 俗字 ぞくじ 各国 かっこく 正字 せいじ 選 えら 字形 じけい 差異 さい 見 み 場合 ばあい 地域 ちいき 音 おん 地域 ちいき 特有 とくゆう 字義 じぎ 表 あらわ 国字 こくじ 方言 ほうげん 字 じ 異体 いたい 字 じ 多 おお 作 つく

漢字 かんじ 数 かず 中国 ちゅうごく 語 ご 音節 おんせつ 数 かず 現代 げんだい 普通 ふつう 話 ばなし 場合 ばあい 声調 せいちょう 組 く 合 あ 考 かんが 種 しゅ 未満 みまん 音節 おんせつ 文字 もじ 文字種 もじしゅ 足 た 計算 けいさん 同音 どうおん 異義 いぎ 語 かたり 部首 ぶしゅ 手法 しゅほう 用 もち 区別 くべつ 漢字 かんじ 種 しゅ 前後 ぜんこう 同 どう 時代 じだい 的 てき 使用 しよう 時代 じだい 変遷 へんせん 字体 じたい 変化 へんか 同 おな 字音 じおん 字義 じぎ 表 あらわ 異体 いたい 字 じ 地域 ちいき 変種 へんしゅ 加 くわ 整理 せいり 簡単 かんたん 万 まん 越 こ 漢字 かんじ 集 あつ 歴代 れきだい 字書 じしょ 時代 じだい 下 くだ 多 おお 漢字 かんじ 集 あつ 1994年 ねん の『中華 ちゅうか 字 じ 海 うみ 至 いた 字 じ 収録 しゅうろく 文字 もじ 歴史 れきし 的 てき 文書 ぶんしょ 中 なか 見 み 使用 しよう 頻度 ひんど 低 ひく 研究 けんきゅう 中国 ちゅうごく 機能 きのう 的 てき 非 ひ 識字 しきじ 状態 じょうたい 字 じ 字 じ 漢字 かんじ 知 し 充分 じゅうぶん [22]

一般 いっぱん 非 ひ 文明 ぶんめい 化 か 部族 ぶぞく 言語 げんご 語彙 ごい 多 おお 整理 せいり 傾向 けいこう 漢字 かんじ 発生 はっせい 当時 とうじ 時代 じだい 非合理 ひごうり 性 せい 引 ひ 継 つ 批判 ひはん [23] 近代 きんだい 以降 いこう 異体 いたい 字 じ 整理 せいり 使用 しよう 頻度 ひんど 少 すく 漢字 かんじ 利用 りよう 制限 せいげん 動 うご 何 なん 度 ど 現在 げんざい 数 かず 増 ふ 続 つづ [注釈 ちゅうしゃく 常 つね 新 あたら 字 じ 創作 そうさく 過去 かこ 現在 げんざい 至 いた 過程 かてい 数 かず 漢字 かんじ 作 つく 明確 めいかく 既存 きそん 中 なか 考慮 こうりょ 漢字 かんじ 何 なに 意図 いと 表現 ひょうげん 新 あたら 種類 しゅるい 作 つく 漢字 かんじ 理論 りろん 万 まん 人 にん 開 ひら 適当 てきとう 思 おも 新 あら 漢字 かんじ 事 こと 誰 だれ 発明 はつめい 漢字 かんじ 公的 こうてき 認 みと 一覧 いちらん 除 のぞ 行 い [24] 以下 いか 主要 しゅよう 歴史 れきし 的 てき 中国語 ちゅうごくご 辞典 じてん 字書 じしょ 採録 さいろく 漢字 かんじ 数 すう 表 あらわ

中国 ちゅうごく 語 ご 辞典 じてん 記 しる 漢字 かんじ 数 かず [25] [26]

年 とし 辞書 じしょ 名 めい 漢字 かんじ 数 すう

100

説 せつ 文 ぶん 解 かい 字 じ 9,353

543

玉 たま 篇 へん 12,158

601

切 きり 韻 いん 16,917

997

龍 りゅう 龕 がん 手鑑 てかがみ 26,430

1011

広 こう 韻 いん 26,194

1039

集 しゅう 韻 いん 53,525

1208

五音 ごいん 篇 へん 海 うみ 54,595

1615

字彙 じい 33,179

1675

正字 せいじ 通 どおり 33,440

1716

康 かん 字典 じてん 47,035

1916

中華 ちゅうか 大 だい 字典 じてん (英語 えいご 版 ばん 48,000

1989

漢語 かんご 大 だい 字典 じてん 第 だい 一 いち 版 はん 54,678

1994

中華 ちゅうか 字 じ 海 うみ 85,568

2001

異體 いたい 字 じ 字典 じてん 正式 せいしき 一 いち 版 はん 105,982

2010

漢語 かんご 大 だい 字典 じてん 第 だい 二 に 版 はん 60,370

2014

漢字 かんじ 海 うみ 102,447

2024

異體 いたい 字 じ 字典 じてん 正式 せいしき 七 なな 版 はん 106,303

コンピュータで処理 しょり 文字 もじ 集合 しゅうごう Unicode 13.0が92,856字 じ 以上 いじょう [注釈 ちゅうしゃく 日本 にっぽん 企業 きぎょう ソフトウェア 『今昔 こんじゃく 文字 もじ 鏡 きょう 漢字 かんじ 以外 いがい 文字 もじ 含 ふく 約 やく 万 まん 字 じ [28] 収録 しゅうろく 多 おお 漢字 かんじ 集 あつ 一方 いっぽう 中華民国 ちゅうかみんこく 台湾 たいわん 行政 ぎょうせい 院 いん 教育 きょういく 部 ぶ 異體 いたい 字 じ 字典 じてん 正式 せいしき 七 なな 版 はん 漢字 かんじ 正字 せいじ 数 かず 異体 いたい 字 じ 含 ふく 29,920字 じ [29] 国字 こくじ 含 ふく 付録 ふろく 収録 しゅうろく [30]

歴史 れきし 伝承 でんしょう 中国 ちゅうごく 文字 もじ 発祥 はっしょう 黄 き 帝 みかど 代 だい 倉 くら 砂浜 すなはま 歩 ある 鳥 とり 足跡 あしあと 見 み 足跡 あしあと 鳥 とり 種類 しゅるい 分 わ 概念 がいねん 同 おな 表現 ひょうげん 気 き 作 つく 文字 もじ 易 えき 経 けい 聖人 せいじん 漢字 かんじ 作 つく 記 しる

新 しん 石器 せっき 時代 じだい 出土 しゅつど 土器 どき 表面 ひょうめん 文字 もじ 状 じょう 彫 ほ 込 こ 見 み 記号 きごう 一種 いっしゅ 考 かんが 殷 いん 中期 ちゅうき 続 つづ 漢字 かんじ 系統 けいとう 同 おな 定 さだ 漢字 かんじ 誕生 たんじょう 言 い 不明 ふめい

考古学 こうこがく 的 てき 現存 げんそん 最古 さいこ 漢字 かんじ 殷 いん 後期 こうき 占 うらな 一種 いっしゅ 卜 ぼく 結果 けっか 書 か 込 こ 使用 しよう 文字 もじ 現在 げんざい 甲骨文字 こうこつもじ 亀甲 きっこう 獣 じゅう 骨 こつ 文 ぶん 呼 よ 漢字 かんじ 完成 かんせい 度 ど 高 たか 研究 けんきゅう 明 あき

当時 とうじ 卜 ぼく 亀 かめ 甲羅 こうら 牛 うし 肩胛骨 けんこうこつ 裏側 うらがわ 小 ちい 窪 くぼ 穿 うが 火 ひ 炙 あぶ 熱 ねっ 金属 きんぞく 棒 ぼう 青銅 せいどう 製 せい 言 い 差 さ 込 こ 差 さ 込 こ 熱 ねっ 表側 おもてがわ 亀裂 きれつ 生 しょう 亀裂 きれつ 形 かたち 吉凶 きっきょう 見 み 卜 ぼく 甲 かぶと 骨 こつ 卜 ぼく 内容 ないよう 結果 けっか 彫 ほ 込 こ

筆 ふで 木簡 もっかん 表 あらわ 甲骨文字 こうこつもじ 見 み 用 もち 記 しる 文字 もじ 時代 じだい 推測 すいそく 考古学 こうこがく 的 てき 出土 しゅつど

現在 げんざい 存在 そんざい 中 なか 最古 さいこ 漢字 かんじ 殷 いん 発掘 はっくつ 甲 かぶと 骨 こつ 刻 きざ 甲骨文字 こうこつもじ [31] 内容 ないよう 殷 いん 王朝 おうちょう 第 だい 代 だい 武 たけ 丁 ちょう 書 か 以前 いぜん 新 しん 石器 せっき 時代 じだい 遺跡 いせき 等 とう 発見 はっけん 記号 きごう 文字 もじ 使用 しよう 漢字 かんじ 紀元前 きげんぜん 年 ねん 考 かんが [32] 甲骨文字 こうこつもじ 物 もの 見 み 描 えが 象形 しょうけい 文字 もじ 当時 とうじ 甲骨文字 こうこつもじ 絵 え 近 ちか 様相 ようそう 持 も 多 おお 一方 いっぽう 種 しゅ 事態 じたい 表現 ひょうげん 動詞 どうし 形容詞 けいようし 文字 もじ 存在 そんざい 立 だて 原型 げんけい 人 ひと 地面 じめん 表 あらわ 横 よこ 棒 ぼう 上 うえ 書 か 字 じ 指示 しじ 文字 もじ 女性 じょせい 子供 こども 様 よう 好 このみ 人 ひと 木 き 袂 たもと 様 よう 休 きゅう 字 じ 会意 かいい 文字 もじ 既 すで 含 ふく [33] 同音 どうおん 単語 たんご 別 べつ 字 じ 表 あらわ 代用 だいよう 字 じ 鳥 とり 羽 はね 示 しめ 翼 つばさ 原型 げんけい 同音 どうおん 次 つぎ 示 しめ 単語 たんご 流用 りゅうよう 翌 よく [33] 現在 げんざい 漢字 かんじ 書体 しょたい 似通 にかよ 部分 ぶぶん 見受 みう 非常 ひじょう 発展 はってん 以前 いぜん 発展 はってん 経路 けいろ 辿 たど 最古 さいこ 漢字 かんじ 左右 さゆう 上下 じょうげ 反転 はんてん 絵 え 記号 きごう 近 ちか 部品 ぶひん 現在 げんざい 常識 じょうしき 考 かんが 当然 とうぜん 現在 げんざい 使用 しよう 漢字 かんじ 存在 そんざい [34] 後 ご 青銅器 せいどうき 鋳込 いこ 金文 きんぶん 文字 もじ 登場 とうじょう 中国 ちゅうごく 文明 ぶんめい 謎 なぞ 第 だい 集 しゅう 漢字 かんじ 誕生 たんじょう 古代 こだい 文字 もじ 商 しょう 取引 とりひき 記録 きろく 始 はじ 対 たい 政治 せいじ 方針 ほうしん 決 き 占 うらな 用途 ようと 骨 ほね 体 たい 殷 いん 生贄 いけにえ 犠牲 ぎせい 人骨 じんこつ 出土 しゅつど 刻 きざ 使 つか 始 はじ 漢字 かんじ 文字 もじ 特殊 とくしゅ 白 しろ 人間 にんげん 頭蓋骨 ずがいこつ 白 しろ 由来 ゆらい 象形 しょうけい 文字 もじ 鬼神 きじん 王 おう 繋 つな 手段 しゅだん 初期 しょき 漢字 かんじ 始 はじ [35]

周 しゅう 時代 じだい 外交 がいこう 商 しょう 取引 とりひき 多 おお 用途 ようと 漢字 かんじ 使 つか 種類 しゅるい 足 た 多 おお 新 あたら 漢字 かんじ 作 つく [36] 中国 ちゅうごく 清 きよ 澄 す 様子 ようす 呼 よ 新芽 しんめ 井戸端 いどばた 生 は 様子 ようす 青 あお 連 つら 象形 しょうけい 文字 もじ 用 もち 発音 はつおん 文字 もじ 青 あお 形容詞 けいようし 清 きよ 澄 す 呼 よ 名詞 めいし 使 つか 漢字 かんじ 割 わ 当 あ 水 みず 清 きよし 日差 ひざ 晴 はれ 漢字 かんじ 一群 いちぐん 漢字 かんじ 家族 かぞく 言 い 短冊 たんざく 揃 そろ 様子 ようす 発 はっ 揃 そろ 示 しめ 象形 しょうけい 文字 もじ 車 くるま 揃 そろ 輪 わ 人間 にんげん 関係 かんけい 整 ととの 倫 りん 理論 りろん 整然 せいぜん 論 ろん 漢字 かんじ 作 つく 音符 おんぷ 相当 そうとう 青 あお 意味 いみ 類別 るいべつ 表 あらわ 意 い 符 ふ 組 く 合 あ 形声 けいせい 文字 もじ 発達 はったつ [37] 紀元 きげん 年 ねん 後 こう 漢 かん 許 もと 慎 まき 著 あらわ 説 せつ 文 ぶん 解 かい 字 じ 中国 ちゅうごく 初 はつ 字書 じしょ 字 じ 漢字 かんじ 成 な 立 た 解説 かいせつ 中 なか 約 やく 割 わり 形声 けいせい 文字 もじ [37] 文字 もじ 形成 けいせい 背景 はいけい 中国 ちゅうごく 事物 じぶつ 感性 かんせい 的 てき 枠 わく 込 こ 習慣 しゅうかん 影響 えいきょう 音素 おんそ 文字 もじ 単音 たんおん 文字 もじ 作 つく 出 だ 傾向 けいこう 抑 おさ 考 かんが [37]

周 しゅう 混乱 こんらん 時代 じだい 迎 むか 漢字 かんじ 各地 かくち 独自 どくじ 発展 はってん 後 ご 意義 いぎ 形 かたち 抽象 ちゅうしょう 化 か 進 すす 春秋 しゅんじゅう 戦国 せんごく 時代 じだい 地方 ちほう 通用 つうよう 字体 じたい 違 ちが 事態 じたい 発生 はっせい 天下 てんか 覇 は 秦 はた 始皇帝 しこうてい 字体 じたい 統一 とういつ 着手 ちゃくしゅ [38] 生 う 小篆 しょうてん 秦 はた 西 にし 周 しゅう 故 こ 地 ち 本拠地 ほんきょち 文字 もじ 周 しゅう 王朝 おうちょう 受 う 継 つ 系統 けいとう 性 せい 保持 ほじ

小篆 しょうてん 尊厳 そんげん 溢 あふ 難解 なんかい 書式 しょしき 秦 はた 後 ご 漢 かん 代 だい 下級 かきゅう 役人 やくにん 中心 ちゅうしん 使 つか 小篆 しょうてん 装飾 そうしょく 的 てき 部分 ぶぶん 省 はぶ 曲線 きょくせん 直線 ちょくせん 化 か 変化 へんか 起 お 隷書 れいしょ 毛筆 もうひつ 書 か 木簡 もっかん 竹 たけ 書 か 込 こ 漢字 かんじ 始 はじ 隷書 れいしょ 書物 しょもつ 石碑 せきひ 刻 きざ 字 じ 及 およ [39] 隷書 れいしょ 走 はし 書 が 草 くさ 呼 よ 草書 そうしょ [39] 一方 いっぽう 隷書 れいしょ 直線 ちょくせん 的 てき 書 か 楷書 かいしょ 発達 はったつ 崩 くず 行書 ぎょうしょ 生 う [39]

なお、隷書 れいしょ 楷書 かいしょ 形 かたち 草書 そうしょ 行書 ぎょうしょ 説 せつ 現在 げんざい 見解 けんかい 定説 ていせつ 外 はず 総合 そうごう 百科 ひゃっか 事典 じてん ポプラディア 第 だい 三 さん 版 はん 誤 あやま 修正 しゅうせい [40]

六朝 りくちょう 唐 とう 時代 じだい 書写 しょしゃ 広 ひろ 個人 こじん 地域 ちいき 独特 どくとく 崩 くず 発生 はっせい 科挙 かきょ 制 せい 正字 せいじ 由緒 ゆいしょ 正 ただ 漢字 かんじ 求 もと 一般 いっぱん 庶民 しょみん 通 つう 字 じ 俗字 ぞくじ 呼 よ 漢字 かんじ 多 おお 使 つか [39] 宋 そう 時代 じだい 手工業 しゅこうぎょう 者 もの 商人 しょうにん 文字 もじ 仕事 しごと 使 つか 層 そう 台頭 たいとう 俗字 ぞくじ 幅広 はばひろ 用 もち [39] 木版 もくはん 技術 ぎじゅつ 発展 はってん 楷書 かいしょ 印刷 いんさつ 書体 しょたい 生 う 宋朝 そうちょう 体 たい 呼 よ 書体 しょたい 誕生 たんじょう 明代 あきよ 清 しん 代 だい 康 かん 字典 じてん 代表 だいひょう 明朝体 みんちょうたい 確立 かくりつ

現在 げんざい 書籍 しょせき コンピューター文書 ぶんしょ などの印刷 いんさつ 使用 しよう 漢字 かんじ 書体 しょたい 明 あきら 時代 じだい 確立 かくりつ 明朝体 みんちょうたい 中心 ちゅうしん 起源 きげん 遡 さかのぼ 後 こう 漢 かん 末期 まっき 確立 かくりつ 楷書 かいしょ 行 い 着 つ

現代 げんだい 中国 ちゅうごく 簡素 かんそ 化 か 進 すす 簡体字 かんたいじ 使 つか 飛 ひ 大胆 だいたん 省略 しょうりゃく 機 き 机 つくえ 同音 どうおん 代替 だいたい 車 くるま 草 くさ 書体 しょたい 借用 しゃくよう 從 したがえ 従 したがえ 古 こ 字 じ 復活 ふっかつ 基本 きほん 的 てき 画 かく 以下 いか 抑 おさ 民間 みんかん 流布 るふ 文字 もじ 投書 とうしょ 集 あつ 文字 もじ 改革 かいかく 委員 いいん 会 かい 選択 せんたく 決 き [39]

字形 じけい 書体 しょたい 文字 もじ 書 か 道具 どうぐ 書 か 媒体 ばいたい 書 か 速度 そくど 書 か 方 かた 字形 じけい 様式 ようしき 変 か 様式 ようしき 違 ちが 文字 もじ 体系 たいけい 全体 ぜんたい 及 およ 場合 ばあい 書体 しょたい 呼 よ 現在 げんざい 使 つか 漢字 かんじ 書体 しょたい 篆書 てんしょ 隷書 れいしょ 草書 そうしょ 行書 ぎょうしょ 楷書 かいしょ 五体 ごたい 楷書 かいしょ 印刷 いんさつ 書体 しょたい 広 ひろ 使 つか 明朝体 みんちょうたい

なお、各 かく 書体 しょたい 発展 はってん 経緯 けいい #歴史 れきし を参照 さんしょう

字体 じたい 漢字 かんじ 点 てん 横 よこ 棒 ぼう 縦 たて 棒 ぼう 筆画 ひっかく 組 く 合 あ 作 つく 漢字 かんじ 漢字 かんじ 区別 くべつ 筆画 ひっかく 組 く 合 あ 字体 じたい 呼 よ

構成 こうせい 要素 ようそ 漢字 かんじ 筆画 ひっかく 筆順 ひつじゅん 偏旁 へんぼう 偏旁 へんぼう 配置 はいち 構造 こうぞう 構成 こうせい 要素 ようそ 持 も 構成 こうせい 方法 ほうほう 違 ちが 字体 じたい 形成 けいせい 漢字 かんじ 点 てん 線 せん 表 あらわ 筆画 ひっかく 組 く 合 あ 作 つく 必 かなら 一 いち 字 じ 一 いち 字 じ 形態 けいたい 独特 どくとく 複数 ふくすう 漢字 かんじ 共通 きょうつう 部分 ぶぶん 存在 そんざい 偏旁 へんぼう 偏 へん 旁 つくり 冠 かんむり 脚 あし 構 垂 たれ 繞 にょう 呼 よ 名 な 字 じ 構成 こうせい 上 じょう 位置 いち 基 もと 共通 きょうつう 部分 ぶぶん 与 あた 非常 ひじょう 単純 たんじゅん 構成 こうせい 漢字 かんじ 除 のぞ 多 おお 漢字 かんじ 共通 きょうつう 部分 ぶぶん 少 すく 含 ふく 共通 きょうつう 部分 ぶぶん 場合 ばあい 自体 じたい 独立 どくりつ 文字 もじ 存在 そんざい 場合 ばあい 一部 いちぶ 共通 きょうつう 部分 ぶぶん 部首 ぶしゅ 呼 よ 漢字 かんじ 分類 ぶんるい 検索 けんさく 手 て 重要 じゅうよう 役割 やくわり 果 は

造 みやつこ 字 じ 構造 こうぞう 漢字 かんじ 造 みやつこ 字 じ 運用 うんよう 原理 げんり 表 あらわ 六書 りくしょ 指事 しじ 象形 しょうけい 形声 けいせい 会意 かいい 転注 てんちゅう 仮借 かしゃく 基 もと 象形 しょうけい 文字 もじ 指事 しじ 文字 もじ 会意 かいい 文字 もじ 形声 けいせい 文字 もじ 分類 ぶんるい 漢字 かんじ 近 ちか 形声 けいせい 文字 もじ 言 い

日本 にっぽん 国字 こくじ 部首 ぶしゅ 本来 ほんらい 持 も 意味 いみ 解釈 かいしゃく 新 あら 組 く 合 あ 会意 かいい 倣 なら 作 つく 多 おお

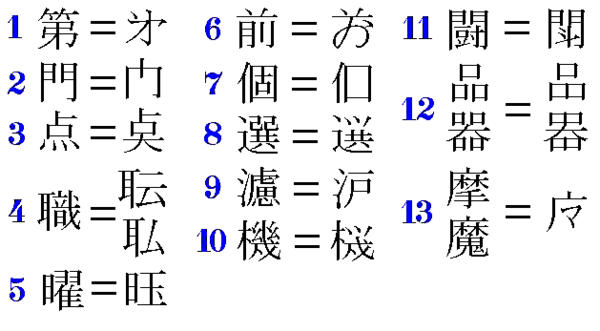

異体 いたい 字 じ 左 ひだり 第 だい 門 もん 点 てん 職 しょく 前 ぜん 個 こ 選 せん 機 き 闘 たたかえ 品 しな 器 うつわ 摩 ま 魔 ま 略字 りゃくじ 例 れい 漢字 かんじ 同 おな 語 ご 表 あらわ 異 こと 字体 じたい 用 もち 場合 ばあい 意味 いみ 音 おと 漢語 かんご 體 からだ 体 からだ 躰 からだ 何 なん 通 とお 当 あ 同 おな 漢字 かんじ 異 こと 字体 じたい

互 たが 同 おな 意味 いみ 音 おと 表 あらわ 字体 じたい 異 こと 字 じ 異体 いたい 呼 よ 異体 いたい 字 じ 正式 せいしき 用 もち 字体 じたい 正字 せいじ 本字 ほんじ 呼 よ 本字 ほんじ 認定 にんてい 時代 じだい 国 くに 異 こと 一方 いっぽう 民間 みんかん 広 ひろ 使 つか 正字 せいじ 認 みと 異体 いたい 字 じ 俗字 ぞくじ 呼 よ 正字 せいじ 簡略 かんりゃく 化 か 異体 いたい 字 じ 略字 りゃくじ 呼 よ

左 ひだり 繁体字 はんたいじ 右 みぎ 簡体字 かんたいじ 戦後 せんご 中国 ちゅうごく 日本 にっぽん 漢字 かんじ 改革 かいかく 行 おこな 異体 いたい 字 じ 間 あいだ 簡単 かんたん 字体 じたい 正字 せいじ 新 あたら 簡略 かんりゃく 化 か 字体 じたい 作 つく 中国 ちゅうごく 字形 じけい 複雑 ふくざつ 基準 きじゅん 元 もと 正字 せいじ 繁体字 はんたいじ 化 か 字体 じたい 簡体字 かんたいじ 呼 よ 簡体字 かんたいじ 年 ねん 漢字 かんじ 方案 ほうあん 公布 こうふ 以降 いこう 正式 せいしき 用 もち 字体 じたい 選 えら 一方 いっぽう 日本 にっぽん 年 ねん 当用漢字 とうようかんじ 表 ひょう 年 ねん 当用漢字 とうようかんじ 字体 じたい 表 ひょう 簡略 かんりゃく 化 か 字体 じたい 定 さだ 以後 いご 使用 しよう 当用漢字 とうようかんじ 表 ひょう 以後 いご 用 もち 字体 じたい 新 しん 字体 じたい 以前 いぜん 用 もち 字体 じたい 旧 きゅう 字体 じたい 呼 よ 繁体字 はんたいじ 旧 きゅう 字体 じたい 簡体字 かんたいじ 新 しん 字体 じたい 體 からだ 体 からだ 萬 まん 万 まん 字形 じけい 異 こと 俗字 ぞくじ 採用 さいよう 聲 こえ 声 こえ 醫 い 医 い 一部 いちぶ 使 つか 學 がく 学 がく 一部 いちぶ 字形 じけい 変形 へんけい 多 おお

字書 じしょ 字形 じけい 分析 ぶんせき 許 もと 慎 まき 説 せつ 文 ぶん 解 かい 字 じ 始 はじ 求 もと 字 じ 本義 ほんぎ 解 かい 字 じ 探 さぐ 古典 こてん 解釈 かいしゃく 学 がく 親 おや 字 じ 小篆 しょうてん 用 もち 部首 ぶしゅ 法 ほう 六書 りくしょ 古 こ 字 じ 異体 いたい 字 じ 分別 ふんべつ 後世 こうせい 大 おお 影響 えいきょう 与 あた 字形 じけい 分類 ぶんるい 辞典 じてん 字書 じしょ 説 せつ 文 ぶん 解 かい 字 じ 部首 ぶしゅ 小篆 しょうてん 字 じ 重文 じゅうぶん 字 じ 扱 あつか 説 せつ 文 ぶん 解 かい 字 じ 発展 はってん 梁 りょう 顧野王 おう の『玉 たま 篇 へん 玉 たま 篇 へん 字義 じぎ 分類 ぶんるい 示 しめ 反切 はんせつ 字音 じおん 情報 じょうほう 親 おや 字 じ 隷書 れいしょ 体 たい 改 あらた 部首 ぶしゅ 字 じ 扱 あつか 玉 たま 篇 へん 日本 にっぽん 字書 じしょ 成立 せいりつ 影響 えいきょう 及 およ

こういった解 かい 字 じ 重視 じゅうし 部首 ぶしゅ 法 ほう 字書 じしょ 対 たい 検字 けんじ 実用 じつよう 的 てき 目的 もくてき 部首 ぶしゅ 法 ほう 発展 はってん 字書 じしょ 現 あらわ 濫觴 らんしょう 遼 りょう 僧侶 そうりょ 行 くだり 均 ひとし 龍 りゅう 龕 がん 手鑑 てかがみ 説 せつ 文 ぶん 解 かい 字 じ 篆書 てんしょ 従 したが 部首 ぶしゅ 立 た 対 たい 楷書 かいしょ 体 たい 字形 じけい 部首 ぶしゅ 立 た 字形 じけい 字源 じげん 切 き 離 はな 記号 きごう 扱 あつか 部首 ぶしゅ 字 じ 声調 せいちょう 巻 かん 分 わ 龍 りゅう 龕 がん 手鑑 てかがみ 部首 ぶしゅ 字 じ 扱 あつか 後 ご 金 きむ 韓 かん 孝彦 たかひこ 韓 かん 道昭 みちあき 五音 ごいん 篇 へん 海 うみ 作 つく 特徴 とくちょう 部首 ぶしゅ 字 じ 五音 ごいん 三 さん 十 じゅう 六 ろく 字母 じぼ 声調 せいちょう 配列 はいれつ 部分 ぶぶん 的 てき 部首 ぶしゅ 以外 いがい 部分 ぶぶん 筆画 ひっかく 数 かず 順 じゅん 字 じ 並 なら 部首 ぶしゅ 字 じ 扱 あつか 明 あきら 万 まん 暦 れき 年 ねん 1615年 ねん )梅 うめ 作 つく 字彙 じい 後 ご 字書 じしょ 規範 きはん 画期的 かっきてき 字書 じしょ 部首 ぶしゅ 統合 とうごう 整理 せいり 行 おこな 部首 ぶしゅ 字 じ 扱 あつか 部首 ぶしゅ 字 じ 各 かく 部首 ぶしゅ 属 ぞく 親 おや 字 じ 筆画 ひっかく 数 すう 順 じゅん 配列 はいれつ 方法 ほうほう 部首 ぶしゅ 字 じ 収録 しゅうろく 清 きよし 康 かん 字典 じてん 継承 けいしょう

字音 じおん 構成 こうせい 漢字 かんじ 字 じ 中国語 ちゅうごくご 音節 おんせつ 表 あらわ 中国 ちゅうごく 語 ご 音節 おんせつ 構造 こうぞう 子音 しいん 母音 ぼいん 子音 しいん 現代 げんだい 中国 ちゅうごく 語 ご 英語 えいご 多重 たじゅう 子音 しいん 母音 ぼいん 三 さん 重母音 じゅうぼいん

中国 ちゅうごく 伝統 でんとう 的 てき 音声 おんせい 言語 げんご 学 がく 音韻 おんいん 学 がく 分類 ぶんるい 語頭 ごとう 子音 しいん 子音 しいん 声 こえ 母 はは 母音 ぼいん 母音 ぼいん 語尾 ごび 子音 しいん 韻 いん 母 はは 中国 ちゅうごく 語 ご 音節 おんせつ 音 おと 高低 こうてい 意味 いみ 区別 くべつ トーン言語 げんご であり、この音 おと 高低 こうてい 違 ちが 声調 せいちょう 漢字 かんじ 音 おん 声 こえ 母 はは 韻 いん 母 はは 声調 せいちょう 略 りゃく 声 こえ 韻 いん 調 ちょう 要素 ようそ 構成 こうせい 考 かんが

字音 じおん 研究 けんきゅう 史 し 古代 こだい 漢字 かんじ 音 おん 情報 じょうほう 詩 し 韻文 いんぶん 押韻 おういん 漢字 かんじ 韻 いん 母 はは 別 べつ 分類 ぶんるい 韻書 いんしょ 得 え

最古 さいこ 韻書 いんしょ 3世紀 せいき の『声 こえ 類 るい 散逸 さんいつ 詳細 しょうさい 不明 ふめい 広 ひろ 一般 いっぱん 通用 つうよう 最初 さいしょ 韻書 いんしょ 7世紀 せいき の韻書 いんしょ 切 きり 韻 いん 以前 いぜん 漢字 かんじ 音 おん 詩経 しきょう 押韻 おういん 元 もと 復元 ふくげん 試 こころ 上古 じょうこ 音 おん 呼 よ 中国 ちゅうごく 字音 じおん 上古 じょうこ 音 おん 切 きり 韻 いん 代表 だいひょう 中 ちゅう 古音 こおん 14世紀 せいき の韻書 いんしょ 中原 なかはら 音韻 おんいん 代表 だいひょう 近世 きんせい 音 おん 現行 げんこう 現代 げんだい 音 おん 分類 ぶんるい

古代 こだい 漢 かん 字音 じおん 復元 ふくげん 基準 きじゅん 中古 ちゅうこ 音 おん 日本 にっぽん 漢和 かんわ 辞典 じてん 反切 はんせつ 詩 し 韻 いん 中古 ちゅうこ 音 おん 示 しめ 場合 ばあい 多 おお 反切 はんせつ 韻書 いんしょ 古典 こてん 注釈 ちゅうしゃく 書 しょ 使用 しよう 漢字 かんじ 音 おん 表記 ひょうき 法 ほう 前 まえ 漢字 かんじ 声 こえ 母 はは 後 うし 漢字 かんじ 韻 いん 母 はは 声調 せいちょう 組 くみ 表記 ひょうき 漢 かん 暁 あかつき 字 じ 従 したがえ 志 こころざし 漢 かん 暁 あかつき 声 こえ 母 はは 韻 いん 母 はは 声調 せいちょう 字 じ 従 したがえ 声 こえ 母 はは 志 こころざし 韻 いん 母 はは 声調 せいちょう 組 く 合 あ 音 おと 推測 すいそく

反切 はんせつ 声 こえ 母 はは 代表 だいひょう 使 つか 漢字 かんじ 字母 じぼ 呼 よ 字母 じぼ 五音 ごいん 基 もと 唐 とう 三 さん 十 じゅう 字母 じぼ 宋 そう 三 さん 十 じゅう 六 ろく 字母 じぼ 整理 せいり 韻 いん 母 はは 関 かん 切 きり 韻 いん 宋 そう 代 だい 増補 ぞうほ 改訂 かいてい 広 こう 韻 いん 二 に 百 ひゃく 六 ろく 韻 いん 韻 いん 目 め 立 た 時代 じだい 地域 ちいき 無視 むし 作 つく 言 い 後 ご 金 きむ 王 おう 文 ぶん 郁 いく 平水 へいすい 新刊 しんかん 韻 いん 略 りゃく 立 た 平水 へいすい 韻 いん 韻 いん 後 ご 漢詩 かんし 押韻 おういん 規範 きはん

また漢字 かんじ 形声 けいせい 文字 もじ 通常 つうじょう 左側 ひだりがわ 偏 へん 上側 うわがわ 冠 かんむり 意 い 符 ふ 右側 みぎがわ 下 した 側 がわ 旁 つくり 音符 おんぷ 宋 そう 代 だい 以降 いこう 旁 つくり 字音 じおん 基本 きほん 義 ぎ 表 あらわ 右文 ゆうぶん 説 せつ 唱 とな 20世紀 せいき に入 はい 言語 げんご 学者 がくしゃ ベルンハルド・カールグレン や日本 にっぽん 藤堂 とうどう 明 あきら 保 ほ 上古 じょうこ 音 おん 声 こえ 母 はは 分類 ぶんるい 単語 たんご 家族 かぞく 語源 ごげん 分析 ぶんせき 行 おこな

字義 じぎ 字義 じぎ 特徴 とくちょう 漢字 かんじ 字 じ 大体 だいたい 形態素 けいたいそ 表 あらわ 古代 こだい 中国語 ちゅうごくご 音節 おんせつ 形態素 けいたいそ 表 あらわ 古代 こだい 中国語 ちゅうごくご 中 なか 外来 がいらい 語 ご オノマトペ には2音節 おんせつ 形態素 けいたいそ 構造 こうぞう 持 も 連綿 れんめん 語 ご 連綿 れんめん 語 ご 意味 いみ 音節 おんせつ 数 すう 従 したが 漢字 かんじ 字 じ 当 あ 葡萄 ぶどう 琵琶 びわ 彷彿 ほうふつ 恍惚 こうこつ 場合 ばあい 漢字 かんじ 漢字 かんじ 区別 くべつ 意味 いみ 持 も 表音 ひょうおん 文字 もじ 的 てき 要素 ようそ 強 つよ 逆 ぎゃく 音節 おんせつ 形態素 けいたいそ 表 あらわ 語 かたり 音節 おんせつ 縮 ちぢみ 約 やく 音節 おんせつ 縮 ちぢみ 約 やく 語 かたり 漢字 かんじ 字 じ 当 あ 之 これ 諸 しょ 不可 ふか 叵 (ハ)、而已(ジイ)→耳 みみ 場合 ばあい 漢字 かんじ 意味 いみ

単語 たんご 意味 いみ 歴史 れきし 的 てき 地理 ちり 的 てき 変化 へんか 同様 どうよう 語 かたり 表 あらわ 漢字 かんじ 字義 じぎ 歴史 れきし 的 てき 地理 ちり 的 てき 変化 へんか

字義 じぎ 研究 けんきゅう 史 し 字義 じぎ 本義 ほんぎ 義 よし 仮借 かしゃく 義 ぎ 分 わ 分析 ぶんせき 字義 じぎ 研究 けんきゅう 中国 ちゅうごく 伝統 でんとう 学問 がくもん 訓詁 くんこ 学 がく

本義 ほんぎ 字 じ 持 も 基本 きほん 的 てき 意味 いみ 歴史 れきし 的 てき 考察 こうさつ 語源 ごげん 本格 ほんかく 的 てき 本義 ほんぎ 研究 けんきゅう 後 こう 漢 かん 許 もと 慎 まき 説 せつ 文 ぶん 解 かい 字 じ 始 はじ 方法 ほうほう 字形 じけい 本義 ほんぎ 探 さぐ 形 かたち 訓 くん 呼 よ 六書 りくしょ 造 みやつこ 字 じ 法 ほう 本義 ほんぎ 分析 ぶんせき 大 おお 役割 やくわり 果 は 世紀 せいき 甲骨文字 こうこつもじ 研究 けんきゅう 際 さい 大 おお 役割 やくわり 果 は 後 こう 漢 かん 末 まつ 劉 りゅう 釈 しゃく 名 めい 本義 ほんぎ 音声 おんせい 求 もと 声 こえ 訓 くん 日 ひ 実 み 光輝 ひかりかがや 充実 じゅうじつ 月 つき 欠 かけ 満 み 欠 か 声 こえ 訓 くん 方法 ほうほう 論 ろん 宋 そう 代 だい 以降 いこう 右文 ゆうぶん 説 せつ 世 せい 紀 きの 藤堂 とうどう 明 あきら 保 ほ 音声 おんせい 語源 ごげん 分析 ぶんせき 発展 はってん

引申義 よし とは、本義 ほんぎ 引 ひ 伸 の 派生 はせい 意味 いみ 長 ちょう 本義 ほんぎ 長短 ちょうたん 意味 いみ 距離 きょり 的 てき 表 あらわ 長久 ちょうきゅう 意味 いみ 時間 じかん 的 てき 意味 いみ 植物 しょくぶつ 生長 せいちょう 意味 いみ 人間 にんげん 成長 せいちょう 意味 いみ 長幼 ちょうよう 区別 くべつ 生 しょう 長老 ちょうろう 首長 しゅちょう 考 かんが 義 ぎ 研究 けんきゅう 現代 げんだい 語彙 ごい 研究 けんきゅう 相当 そうとう 古典 こてん 注釈 ちゅうしゃく 使 つか 訓詁 くんこ 学 がく 発展 はってん 前漢 ぜんかん 同義語 どうぎご 分類 ぶんるい 爾 しか 雅 みやび 書物 しょもつ 古語 こご 俗語 ぞくご 系統的 けいとうてき 整理 せいり 前漢 ぜんかん 揚 あげ 雄 ゆう 方言 ほうげん 著 あらわ 同 どう 時代 じだい 地域 ちいき 言語 げんご 列挙 れっきょ 共通 きょうつう 語 ご

仮借 かしゃく 義 ぎ 語 かたり 表 あらわ 同音 どうおん 音 おと 近 ちか 字 じ 借用 しゃくよう 仮借 かしゃく 字義 じぎ 中 なか 仮借 かしゃく 求 もとむ 本義 ほんぎ 意味 いみ 持 も 同音 どうおん 語 ご 仮借 かしゃく 方 ほう 基本 きほん 義 ぎ 本義 ほんぎ 別 べつ 漢字 かんじ 作 つく 仮借 かしゃく 説 せつ 文 ぶん 解 かい 字 じ 六書 りくしょ 用字 ようじ 法 ほう 挙 あ 字義 じぎ 本義 ほんぎ 関係 かんけい 説明 せつめい

文字 もじ 体系 たいけい 漢字 かんじ 由来 ゆらい 異 こと 漢字 かんじ 似 に 文字 もじ 擬似 ぎじ 漢字 かんじ 契 ちぎり 丹 に 文字 もじ 女 おんな 真 ま 文字 もじ 西 にし 夏 なつ 文字 もじ 漢字 かんじ 由来 ゆらい 文字 もじ 派生 はせい 漢字 かんじ 仮名 かめい 呼 よ [要 よう 出典 しゅってん 。

国字 こくじ 派生 はせい 文字 もじ 直接的 ちょくせつてき 漢字 かんじ 由来 ゆらい 周辺 しゅうへん 地域 ちいき 文字 もじ 漢字 かんじ 文化 ぶんか 圏 けん 日本 にっぽん 漢字 かんじ 戦後 せんご 新 しん 字体 じたい 使用 しよう 音読 おんよ 訓読 くんよ 日本 にっぽん 種類 しゅるい 読 よ 方 かた 文面 ぶんめん 発音 はつおん 予測 よそく 難 むずか 朝鮮 ちょうせん 漢字 かんじ 韓国 かんこく ハングル との併用 へいよう 経由 けいゆ 現代 げんだい 用 もち 北朝鮮 きたちょうせん 漢字 かんじ 廃止 はいし 朝鮮 ちょうせん 語 ご 用 よう 文字 もじ チョソングル(ハングル) だけが用 もち ベトナムにおける漢字 かんじ 中国 ちゅうごく 文化 ぶんか 影響 えいきょう 受 う ベトナム にも漢字 かんじ 伝 つた 用 もち 漢字 かんじ 元 もと 独自 どくじ 文字 もじ チュノム に変化 へんか 複雑 ふくざつ 化 か 近代 きんだい 入 はい フランス の植民 しょくみん 地 ち 以後 いご 中国 ちゅうごく 文化 ぶんか 圏 けん 切 き 離 はな 漢字 かんじ クオック・グー (国語 こくご 呼 よ ロ ろ マ字 まじ 使用 しよう ベトナム民主 みんしゅ 共和 きょうわ 国 こく 成立 せいりつ 後 ご 漢字 かんじ 用 もち ベトナム語 ご の単語 たんご 漢語 かんご 影響 えいきょう 多 おお 残 のこ 国文学 こくぶんがく 専攻 せんこう 者 もの 漢字 かんじ 解 げ 可能 かのう 性 せい 漢字 かんじ 廃止 はいし 以前 いぜん 出生 しゅっしょう 高齢 こうれい 者 しゃ 中 なか 漢字 かんじ 解 げ 人 ひと 琉球 りゅうきゅう 漢字 かんじ シンガポールにおける漢字 かんじ シンガポール の国民 こくみん 華人 かじん 多 おお 中国 ちゅうごく 語 ご 普通 ふつう 話 ばなし 同一 どういつ シンガポール華 はな 語 ご )は公用 こうよう 語 ご 漢字 かんじ 盛 さか 用 もち 使用 しよう 字体 じたい 簡体字 かんたいじ 中心 ちゅうしん マレーシアにおける漢字 かんじ 筆順 ひつじゅん 字形 じけい 漢字 かんじ 本来 ほんらい 固定 こてい 筆順 ひつじゅん 書 が 順 じゅん 日本 にっぽん 漢字 かんじ 筆順 ひつじゅん 第 だい 二 に 次 じ 世界 せかい 大戦 たいせん 後 ご 1958年 ねん (昭和 しょうわ 年 ねん 文部省 もんぶしょう 現在 げんざい 文部 もんぶ 科学 かがく 省 しょう 出版 しゅっぱん 筆順 ひつじゅん 指導 しどう 手 て 元 もと 定 さだ 学校 がっこう 教育 きょういく 使 つか 行書 ぎょうしょ 影響 えいきょう 受 う 類推 るいすい 手引 てびき 書 しょ 筆順 ひつじゅん 決 き 決 けっ 正式 せいしき 漢字 かんじ 決 き [41] [42] [43]

江戸 えど 時代 じだい 以前 いぜん 武家 ぶけ 政権 せいけん 下 した 日本 にっぽん 明治維新 めいじいしん 以降 いこう 日本 にっぽん 学校 がっこう 教育 きょういく 筆順 ひつじゅん 授業 じゅぎょう 実施 じっし [42]

同様 どうよう 止 と 線 せん 長短 ちょうたん 字形 じけい 良 よ 悪 あ 年 ねん 昭和 しょうわ 年 ねん 月 がつ 当用漢字 とうようかんじ 字体 じたい 表 ひょう 公布 こうふ 際 さい 国語 こくご 審議 しんぎ 会 かい 注意 ちゅうい 事項 じこう 本 ほん 表 ひょう 字体 じたい 活字 かつじ 用 よう 筆写 ひっしゃ 楷書 かいしょ 拘束 こうそく 記 しる [44]

脚注 きゃくちゅう 注釈 ちゅうしゃく 出典 しゅってん

^ “UNICODE U+4E00 - U+9FFF ”. 2007年 ねん 月 がつ 日 にち 時点 じてん オリジナル よりアーカイブ。2009年 ねん 日 にち 閲覧 えつらん ^ “UNICODE U+3400 - U+4DBF ”. 2007年 ねん 月 がつ 日 にち 時点 じてん オリジナル よりアーカイブ。2009年 ねん 日 にち 閲覧 えつらん ^ “UNICODE U+20000 - U+2A6DF ”. 2015年 ねん 月 がつ 日 にち 時点 じてん オリジナル よりアーカイブ。2009年 ねん 日 にち 閲覧 えつらん ^ “UNICODE U+2A700 - U+2B73F ”. 2010年 ねん 月 がつ 日 にち 時点 じてん オリジナル よりアーカイブ。2009年 ねん 日 にち 閲覧 えつらん ^ “UNICODE U+2B740 - U+2B81F ”. 2012年 ねん 月 がつ 日 にち 時点 じてん オリジナル よりアーカイブ。2012年 ねん 月 がつ 日 にち 閲覧 えつらん ^ “UNICODE U+2B820 - U+2CEAF ”. 2015年 ねん 月 がつ 日 にち 時点 じてん オリジナル よりアーカイブ。2015年 ねん 月 がつ 日 にち 閲覧 えつらん ^ “UNICODE U+F900 - U+FAFF ”. 2007年 ねん 月 がつ 日 にち 時点 じてん オリジナル よりアーカイブ。2009年 ねん 日 にち 閲覧 えつらん ^ “UNICODE U+2F800 - U+2FA1F ”. 2007年 ねん 月 がつ 日 にち 時点 じてん オリジナル よりアーカイブ。2009年 ねん 日 にち 閲覧 えつらん ^ “UNICODE U+2F00 - U+2FDF ”. 2014年 ねん 月 がつ 日 にち 時点 じてん オリジナル よりアーカイブ。2009年 ねん 日 にち 閲覧 えつらん ^ “UNICODE U+2E80 - U+2EFF ”. 2014年 ねん 月 がつ 日 にち 時点 じてん オリジナル よりアーカイブ。2009年 ねん 日 にち 閲覧 えつらん ^ “UNICODE U+31C0 - U+31EF ”. 2021年 ねん 月 がつ 日 にち 時点 じてん オリジナル よりアーカイブ。2009年 ねん 日 にち 閲覧 えつらん ^ “Chinese Writing Symbols ”. Kwintessential. 2010年 ねん 月 がつ 20日 はつか 閲覧 えつらん ^ “History of Chinese Writing Shown in the Museums ”. CCTV online. 2010年 ねん 月 がつ 20日 はつか 閲覧 えつらん ^ “Arabic Alphabet ”. Encyclopaedia Britannica online. 2015年 ねん 月 がつ 日 にち 時点 じてん オリジナル よりアーカイブ。2015年 ねん 月 がつ 日 にち 閲覧 えつらん ^ East Asian Languages at pinyin.info ^ Wood, Clare Patricia; Connelly, Vincent (2009). Contemporary perspectives on reading and spelling ISBN 978-0-415-49716-9 . https://books.google.co.jp/books?id=QNaj6rkBgKsC&redir_esc=y&hl=ja ^ 日本人 にっぽんじん 文字 もじ 生活 せいかつ 史 し 序章 じょしょう 漢字 かんじ 伝来 でんらい 定着 ていちゃく 奈良 なら 時代 じだい 西田 にしだ 直敏 なおとし 甲南女子大学 こうなんじょしだいがく 研究 けんきゅう 紀要 きよう 年 ねん ^ a b 「漢字 かんじ 中国 ちゅうごく 入 はい 来 き 言 い 経路 けいろ 日本 にっぽん 伝 つた (北九州 きたきゅうしゅう 市立 しりつ 中央 ちゅうおう 図書館 としょかん レファレンス協同 きょうどう

^ 犬飼 いぬかい 隆 たかし 漢字 かんじ 来 き 道 みち 大陸 たいりく 半島 はんとう 経由 けいゆ 列島 れっとう 国立 こくりつ 歴史 れきし 民俗 みんぞく 博物館 はくぶつかん 研究 けんきゅう 報告 ほうこく 年 ねん 第 だい 集 しゅう doi :10.15024/00002218 ^ 藤井 ふじい 茂利 しげとし 上代 うえだい 日本 にっぽん 文献 ぶんけん 見 み 魚 さかな 韻 いん 漢字 かんじ 朝鮮 ちょうせん 漢 かん 字音 じおん 関連 かんれん 語 かたり 文 ぶん 研究 けんきゅう 第 だい 号 ごう 九州大学 きゅうしゅうだいがく 国語 こくご 国文 こくぶん 学会 がっかい 年 ねん 月 がつ 頁 ぺーじ doi :10.15017/12141 、ISSN 04360982 、NAID 120000981763 。 ^ 文字 もじ 古代 こだい 日本 にっぽん 列島 れっとう 朝鮮半島 ちょうせんはんとう 国立 こくりつ 歴史 れきし 民俗 みんぞく 博物館 はくぶつかん 年 ねん ^ Norman, Jerry (2008年 ねん Chinese Writing ”. 2009年 ねん 月 がつ 日 にち 閲覧 えつらん ^ カナモジカイ カナモジ論 ろん 未開 みかい 社会 しゃかい

^ “Creating New Chinese Characters ”. 2013年 ねん 月 がつ 日 にち 閲覧 えつらん ^ Updated from Norman, Jerry. Chinese . New York: Cambridge University Press. 1988, p. 72. ISBN 0-521-29653-6 .

^ Zhou Youguang 周 しゅう 有光 ありみつ The Historical Evolution of Chinese Languages and Scripts; 中国 ちゅうごく 的 てき 演 えんじ , translated by Zhang Liqing 张立青 あお

^ “Unicode 13.0 - Unihan Database ” (2020年 ねん 月 がつ 10日 とおか 2020年 ねん 月 がつ 日 にち 閲覧 えつらん ^ “今昔 こんじゃく 文字 もじ 鏡 きょう 製品 せいひん 紹介 しょうかい 株式会社 かぶしきがいしゃ 2016年 ねん 月 がつ 20日 はつか 閲覧 えつらん ^ 中華民國 ちゅうかみんこく 教育 きょういく 部 ぶ 異體 いたい 字 じ 字典 じてん 編輯 へんしゅう 略 りゃく 例 れい ^ 中日 ちゅうにち 韓 かん 共用 きょうよう 漢字 かんじ 表 ひょう 附 ふ 表編 おもてあみ 製 せい 原則 げんそく ^ 甲骨文字 こうこつもじ 東京 とうきょう 大学 だいがく 総合 そうごう 研究 けんきゅう 博物館 はくぶつかん ^ 藤堂 とうどう 上 うえ 漢字 かんじ 誕生 たんじょう ^ a b 藤堂 とうどう 上 うえ 漢字 かんじ

^ 漢字 かんじ 抜粋 ばっすい ^ 『NHKスペシャル 中国 ちゅうごく 文明 ぶんめい 謎 なぞ 第 だい 集 しゅう 漢字 かんじ 誕生 たんじょう 王朝 おうちょう 交代 こうたい 秘密 ひみつ 2012年 ねん ^ 『NHKスペシャル 中国 ちゅうごく 文明 ぶんめい 謎 なぞ 第 だい 集 しゅう 漢字 かんじ 誕生 たんじょう 王朝 おうちょう 交代 こうたい 秘密 ひみつ 2012年 ねん ^ a b c 藤堂 とうどう 上 うえ 漢字 かんじ 増殖 ぞうしょく

^ 藤堂 とうどう 上 うえ 権力 けんりょく 行政 ぎょうせい ^ a b c d e f 藤堂 とうどう 上 うえ 権力 けんりょく 行政 ぎょうせい

^ “『総合 そうごう 百科 ひゃっか 事典 じてん 第 だい 三 さん 版 はん 第 だい 刷 さつ 正誤 せいご 表 ひょう 訂正 ていせい 巻 かん ”. ポプラ社 ぽぷらしゃ 2022年 ねん 月 がつ 日 にち 閲覧 えつらん ^ 藤堂 とうどう 下 した 筆順 ひつじゅん 強制 きょうせい ^ a b 漢字 かんじ 正 ただ 筆順 ひつじゅん 存在 そんざい 教科書 きょうかしょ 掲載 けいさい 入試 にゅうし 出題 しゅつだい 漢字 かんじ 学習 がくしゅう 必要 ひつよう 朝日新聞 あさひしんぶん

^ “「右 みぎ 左 ひだり 一 いち 画 かく 目 め 正 ただ 書 が 順 じゅん 世 よ 存在 そんざい 衝撃 しょうげき 的 てき 事実 じじつ 中学 ちゅうがく 受験 じゅけん 出題 しゅつだい 子供 こども 覚 おぼ 理由 りゆう 目 め ”. PRESIDENT Online(プレジデントオンライン) . 2024年 ねん 月 がつ 日 にち 閲覧 えつらん ^ 藤堂 とうどう 下 した 誤 あやま 字形 じけい 教育 きょういく

参考 さんこう 文献 ぶんけん 関連 かんれん 項目 こうもく 外部 がいぶ